O palhaço é compreendido tradicionalmente como o arquétipo de comicidade, ou seja, conjunto de imagens primordiais que, ao longo do tempo, constitui o núcleo de identificação na história humana, as quais são passadas empiricamente entre as gerações da sociedade (Bergson, 2004). O principal símbolo de reconhecimento e atuação do palhaço é o nariz vermelho, que é a menor máscara existente (Lecoq, 2010). Compreende-se que colocar o nariz vermelho torna-se ato de exposição, revelação e expressão emocional e corpórea do sujeito, em contraste às outras máscaras presentes no teatro, as quais costumam auxiliar o ator a interpretar personagens (Burnier, 2009).

A dinâmica de exposição, revelação e expressão emocional do(a) palhaço(a), direciona a atenção ao campo das repercussões subjetivas que ele vivencia em sua prática. Seu comportamento e modo de se vestir improvisado, ao ser permeado por suas expressões afetivas e emotivas espontâneas, deixam de ser meras atuações ao público para tornar-se o núcleo de sua existência. Quando esse núcleo de existência é trabalhado por meio das técnicas de Clown, que é a aprendizagem em palhaçaria, o(a) palhaço(a) estabelece intenso contato com sua natureza humana, tanto no aspecto biofísico como no psíquico (Rodrigues, 2015; Volpato, 2016).

Na dinâmica de palhaço(a) se faz necessário passar por profundo processo de autoconhecimento e autoaceitação para que se consiga expressar com autenticidade a palhaçaria, e não ficar fixado no formalismo artístico ou normas sociais padronizadas do belo (Brito et al., 2016). A perspectiva de autoconhecimento e autoaceitação faz com que o(a) palhaço(a) esteja incessantemente em diálogo com o circuito de seus afetos positivos e negativos em relação a realidade em que está imerso, com aprimoramento da autopercepção emocional e corporal.

O(a) palhaço(a), então, exterioriza o íntimo, a espontaneidade, o riso ingênuo e exagerado, que em última análise têm como substrato as mazelas da condição humana fundidas na comicidade, como inveja, ódio, preguiça, avareza e a finitude, que ao mesmo tempo é risível e reflexiva, e pode produzir níveis de susto, medo e angústia (Ramalho, 2009; Tsallis, 2009). É o sujeito representante do “trickster”, arquétipo de herói que contesta e transgride a ordem em que se encontra (Jung, 1969/2016). O(a) palhaço(a) assume a função social de levar alegria e/ou amenizar a dor do seu público, aquele que só de estar presente provoca risada aos que o(a) assistem, mas simultaneamente consegue inserir na sua performance as críticas, resistências, criatividade e superação (Utsunomiya et al., 2012; Thebas, 2005).

No processo do(a) palhaço(a) há intenso esforço em desconstruir o imaginário social de que este sujeito esteja o tempo inteiro feliz, pois, como ele está imerso na condição humana, sente dor, tristeza e alegria, que podem, ou não, estar em níveis equilibrados. Nesse processo de desconstrução e reconstrução, tem-se o arquétipo de Pierrot - personagem da Commedia dell'Arte, do século XVI no advento do Renascimento - o qual acrescentou à sua maquiagem o desenho de uma lágrima com o objetivo de lembrar o público de que ele também passa por momentos de tristeza, mas transforma a sua dor em algo cômico (Ramalho, 2009).

O(a) palhaço(a) assume a sua dor, o perder, a exclusão, o fracasso, e esse é o seu principal potencial (Bolognesi, 2003; Wuo, 2014). Aproveita-se da sua autoaceitação para fazer crítica subversiva, ele representa toda a sociedade, o riso do público é resultado da identificação com aquele ser estúpido e desastrado (Rodrigues, 2015). Expor o seu próprio ridículo e torná-lo risível é processo criativo de desconstrução e ressignificação a que o(a) palhaço(a) se dedica e, assim, cresce por meio dele (Ramalho, 2009).

Na dinâmica e processo de ser palhaço(a) têm-se fatores importantes de análise, como as questões relacionadas à lida com a dor e tristeza cotidianas, mas, principalmente, as relacionadas à finitude do humano e suas relações, discussões fundamentais para Heidegger (1927/2005). O trabalho com as mazelas sociais traz a retomada da tragédia grega de Sófocles, Ésquilo e Eurípides, assim como a metamorfose em comicidade e risível remete à análise da comédia de Aristófanes. Ao analisarmos os circuitos dos afetos do ser palhaço(a), adentramos no campo de compreensão dos processos psíquicos de luto e ressignificação decorrentes do sentimento de dor e alegria. Nessas possibilidades de análise, têm-se a oportunidade em evidenciar o(a) palhaço(a) enquanto sujeito e o ser palhaço(a) como mecanismo importante dentro das estruturas sociais.

Analisar os discursos de palhaços(as) em variados momentos do processo do ser palhaço(a) é fundamental para que se possa concretizar as possibilidades de análises já referidas, pois são eles os sujeitos que vivem essa realidade e a transformam constantemente. Nessa perspectiva o estudo objetivou investigar como a dor e a alegria podem influenciar na construção do ser palhaço(a).

Método

Trata-se de pesquisa qualitativa de caráter descritivo por analisar os aspectos subjetivos do ser palhaço(a) a partir de entrevistas, que transmitem a percepção da realidade dos entrevistados e apresentam perspectiva em consonância com a definição metodológica de Triviños (1987). Os estudos de Minayo (2001) possibilitam o entendimento de que a produção oral mobiliza conteúdos importantes na construção do sujeito, o que é útil à compreensão do ser palhaço(a) em função de possibilitar retratar estados psicológicos, pensamentos, ações e sentimentos relacionados à sua existência.

Participantes

Formou-se a amostra de dez palhaços(as) por conveniência do estudo, cinco de cada sexo, que aceitaram participar da pesquisa voluntariamente. Todos(as) já eram palhaços(as) no mínimo há quatro anos, e o mais experiente tinha trinta anos de carreira. Do total da amostra, cinco foram de hospitais, dois de circo e três de teatro. Os estudos de Rocha (2015) indicaram tais locais como sendo os de maior probabilidade de se encontrarem palhaços(as). Os critérios de inclusão desses(as) profissionais foram: trabalhar atualmente com palhaçaria, residir na região metropolitana de Belém e ser maior de 18 anos. A Tabela 1 apresenta as características dos(as) participantes.

Tabela 1 Características dos participantes

| Participantes | Sexo | Idade | Local de Trabalho | Morada | Tempo de trabalho |

|---|---|---|---|---|---|

| Participantes1 | Feminino | 21 | Hospital | Belém | 4 anos |

| Participantes2 | Masculino | 40 | Hospital | 14 anos | |

| Participantes3 | Feminino | 45 | Circo | Belém | 15 anos |

| Participantes4 | Masculino | 32 | Hospital | Belém | 6 anos |

| Participantes5 | Masculino | 53 | Circo | Belém | 30 anos |

| Participantes6 | Feminino | 40 | Teatro | Belém | 10 anos |

| Participantes7 | Feminino | 26 | Hospital | Belém | 5 anos |

| Participantes8 | Masculino | 54 | Teatro | Belém | + de 30 anos |

| Participantes9 | Feminino | 25 | Hospital | Belém | 4 anos |

| Participantes10 | Masculino | 56 | Teatro | Ananindeua | 10 anos |

Nota. Criada pelos autores.

Local da Pesquisa

As entrevistas foram realizadas em locais e horários da preferência do entrevistado em comum acordo com a entrevistadora, desde que fosse calmo, sem muitos estímulos que os desconcentrassem e bem iluminado. Muitas entrevistas aconteceram nas residências desses(as).

Instrumentos e Materiais

Utilizou-se o protocolo de entrevista forense do NICHD (National Institute of Child Health and Human Development) para orientar a construção do roteiro da entrevista semiestruturada, que teve pergunta disparadora ao entrevistado, elaborada a partir da temática de percepção sobre dor e alegria: “como enxergas, de maneira geral na tua vida, a dor e a alegria?”. Utilizou-se o gravador de voz em todas as entrevistas e diário de campo.

Aspectos Éticos e Legais

O trabalho faz parte do projeto aprovado pelo Comitê de Ética do Hospital Universitário João de Barros Barreto CAAE: 79533617.2.0000.0017; parecer: 2.432.223. Todos os cuidados foram tomados nos aspectos éticos, como o sigilo e a confidencialidade das informações, para preservar a identidade dos participantes.

Procedimento

A pesquisadora enviou convites aos(às) potenciais participantes, e a partir da confirmação da participação voluntária, assinou-se o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) definido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP), iniciou-se o processo das entrevistas. O TCLE descreveu as informações gerais e relevantes sobre a pesquisa, como a garantia do anonimato, descrições dos eventuais riscos e benefícios ao aceitarem participar. Certificava que a participação foi de livre e espontânea vontade. Todas as entrevistas foram gravadas, foram posteriormente transcritas na íntegra e anexadas as anotações do diário de campo correspondente.

Análise de Dados

Na transcrição das entrevistas, omitiu-se a fala da entrevistadora, e a resposta do(a) participante foi analisada a partir do método de Análise de Conteúdo, descrito por Bardin (1977), que consiste em várias técnicas de análise de comunicação que atingem resultados sistemáticos viabilizadores de identificação dos sentidos contidos nos discursos. Este método contém três etapas: pré-análise, exploração do material e análise dos dados. Na primeira tem-se a organização do material, por meio da transcrição das entrevistas e das anotações do diário de campo. A segunda consiste em três processos: leitura flutuante, delimitação dos conteúdos em manifesto e latentes, e sua categorização com as adaptações de Campos e Turato (2009).

Na leitura flutuante, leram-se as dez entrevistas de modo livre, sem foco nos aspectos específicos do sentimento da dor e alegria, para permitir a percepção de todos os elementos possíveis de compreensão. Identificaram-se sentimentos de saudade, dor relacionada a perdas de familiares e amigos(as), ressignificação, alegria, satisfação em ser palhaço(a), insatisfação política, tragicidade e comicidade. Em seguida delimitaram-se os sentimentos em manifestos (expressos na literalidade da fala do(a) entrevistado(a)) e latentes (observados ao ouvirem-se exaustivamente as entrevistas e reanálises do diário de campo, referente à percepção de comportamentos não-verbais dos(as) palhaços(as) no momento das entrevistas).

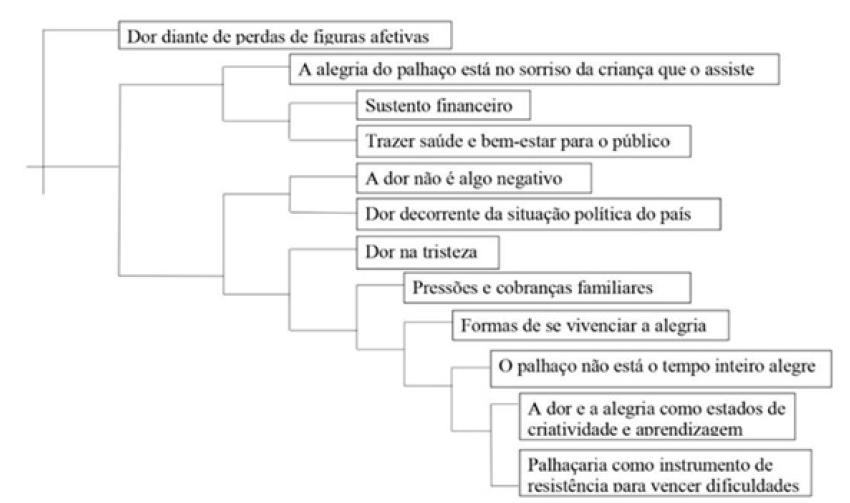

Posteriormente fez-se a construção das categorias dos conteúdos, doze ao todo, a partir das suas semelhanças, o que é essencial para poder realizar inferências coerentes sobre eles (Campos & Turato, 2009). A categorização foi realizada por meio do software NVivo®, no qual se inseriu as transcrições para que fossem organizadas em esquemas ilustrativos de agrupamento de palavras. Essa categorização foi submetida a avaliação de viés por duas juízas experts em pesquisa qualitativa e foi aprovada para uso com pequenos ajustes. Essa forma de agrupamento é denominada Análise de Cluster e objetiva unir elementos homogêneos e heterogêneos em grupos diferentes.

Para isso, calcula-se o coeficiente de correlação de Pearson (r), em função da frequência de palavras e como elas se relacionam (Cruz et al., 1997). A medição de Pearson (r) foi essencial para evidenciar como os discursos dos(as) palhaços(as) continham semelhanças em seus conteúdos, mesmo que as entrevistas tenham ocorrido individualmente e em momentos e espaços ambientais diferentes, tido como relação positiva.

A última etapa consistiu na construção de grandes eixos de discussão a partir das categorias construídas com software NVivo®: a dor diante das perdas de figuras afetivas; ser palhaço(a): desafios e gratificações. Os dois eixos de discussão, juntamente ao resultado das análises das entrevistas e articulado ao diário de campo, permitiram discutir todos os conteúdos, manifestos e latentes, encontrados na leitura flutuante, o que se compreendeu como indicativo da eficaz realização de todas as etapas propostas no método.

Resultados e Discussão

O primeiro eixo, “dor diante das perdas de figuras afetivas”, apresentou-se com pouca influência do eixo dois, “ser palhaço: desafios e gratificações”, o qual melhor descreveu o ser palhaço(a) no cotidiano. O primeiro eixo representa o modo de lidar com a finitude das relações humanas em termos de vida biológica, o que não é exclusivo do(a) palhaço(a), mas uma condição humana, que não necessariamente está vinculada à atividade com o público, condição econômica escassa e cenário político, mas que assume peculiaridade criativa nesses sujeitos. Isso pode ser observado na sistematização dos dados, descritos na Figura 1.

Eixo 1: A Dor Diante das Perdas de Figuras Afetivas

A categoria do eixo 1 engloba relatos de dor decorrentes de mortes e/ou afastamentos do palhaço em relação às suas figuras afetivas, como pacientes, parentes e animais de estimação. A relação que os(as) palhaços(as) estabelecem com a perda, morte, luto e afastamento dessas figuras afetivas, contribui para ressignificação de suas percepções de finitude das relações humanas e os fazem entender algumas características do arquétipo do ser palhaço(a), como o desenho da lágrima em sua maquiagem (Moura et al., 2018), o que se observa nos seguintes trechos das entrevistas:

Também tem a questão das perdas, aí acho que já é algo que realmente é entender que faz parte da vida perder alguém, principalmente. Mas é... uma dor que fica eternamente. Assim, eu, esse ano... recebi essa bebê, eu perdi a minha avó, faleceu, a minha cachorrinha faleceu, as minhas hamsters faleceram. Então foi um ano de perdas, mas também de ganhos. (Participante 1).

Quando eu saí daqui de Belém para ir para o Rio de Janeiro, eu fiquei muito distante né, então a saudade batia muito. E então eu tinha que ver o que eu fazia né, quando eu estava lá, pra amenizar mesmo esse sentimento, a gente sendo palhaço (Participante 3).

A finitude das relações humanas é constitutiva do homem enquanto ser social, que se constrói na temporalidade de sua existência. Os estudos de Heidegger (1927/2005) permitiram compreender a finitude a partir da constituição ontológica fundamental do Dasein, que nos leva à consideração de ser-aí/poder-ser, o sujeito autêntico repleto de potencialidades, que é tanto ser-no-mundo quanto ser-para-a-morte. O(a) palhaço(a) com sua arte canaliza a sua dor para vivenciá-la no processo de transformação do trágico no cômico e risível, e isso faz com que esse sujeito vivencie e desenvolva um maior número de potencialidades do ser-aí em relação a finitude humana.

No grupo de entrevistados(as), ser palhaço(a) (a)os possibilitou lidar de forma psicodramática - elemento constitutivo de sua realidade diária - com a mobilização afetiva e imposições de mudanças decorrentes das perdas afetivas. Compreende-se a psicodramaticidade enquanto o despertar do “espírito cômico” (Moreno, 1993), que transforma e transgride a tragédia da perda para poder enxergar o riso em seu drama. As demandas de luto são elaboradas humoristicamente. Contudo, não equivale dizer que se despotencializa o sofrimento, mas é o meio que (as)os palhaços(as) entrevistados(as) encontraram para lidar com o “peso” da finitude humana.

O processo de luto é a construção e atribuição de significados a experiências de perda de algo (Attig, 2001). O enlutado necessita se adaptar ao novo cenário de ausência da figura afetiva, a crescer diante da experiência de perda (Gillies & Neimeyer, 2006). (As)Os profissionais entrevistados(as), com o exercício da palhaçaria, operacionalizam o meio de lidar com luto, pois ela os possibilitou atribuir novos significados para suas relações e experiências com a morte, e também colaborou para a ressignificação do que se entende por trágico. Isso é percebido no trecho da fala do entrevistado 5:

Quando minha finada esposa faleceu, você imagine, perder alguém que você ama tanto, você dando massagem cardíaca, olhando nos olhos, e vendo. Eu vi os olhos perdendo o brilho. Depois que ela foi sepultada, ... fui entender porque o palhaço tem uma lágrima no rosto. E aí para eu voltar a ser o Tulipa de hoje, eu te digo, foi difícil! Muito difícil ... hoje eu passo a entender, passei a entender que tudo tem um propósito de Deus. Se aquilo aconteceu, estava no momento. (Participante 5).

O trecho destaca detalhes da experiência com a morte da esposa, o que evidencia o seu sofrimento em relação ao acontecimento. Este participante articula a superação do luto, ao ser palhaço(a) e à espiritualidade, logo, esses dois últimos fatores subsidiam o processo de ressignificação de produção da sua comicidade, pois esta será preenchida pelas marcas de novas tragicidades, não somente como dor, mas como aprendizado da nova possibilidade de existir. A percepção do trágico relaciona-se à ética, poética e estética de afirmação da vida, comum nas tragédias e comédias gregas, mesmo face a aspectos de perdas, que encontra viabilidade na criação artística que o ser palhaço(a) subsidia (Olendzki, 2010).

No seguinte trecho da entrevista do participante 2: “No momento que é trágico, o palhaço rir. O momento trágico do palhaço é a alegria da plateia, né”, percebe-se a subversão do(a) palhaço(a) em tornar cômico aquilo que é trágico, em tornar-se cômico porque é trágico. O(a) palhaço(a) se ridiculariza e se torna cômico a fim de causar, pelo espanto, o riso e a felicidade nas outras pessoas, mas ao mesmo tempo produz a sua ética e estética de afirmação da vida (Olendzki, 2010). Ao se distanciar da obrigatoriedade exclusiva de sofrer no luto, o entrevistado desconstrói a expectativa de fracasso face à finitude da vida para poder promover o riso, e subverte a lógica humana de querer sempre ganhar ao assumir por meio do cômico que perdeu tragicamente em relação à morte.

O ser palhaço(a) é dedicar-se e entregar-se a vivenciar o cômico por meio do riso no corpo, pois ele é o próprio risível (Castro, 2005). O riso pode se enquadrar como recurso terapêutico que ajuda o palhaço a lidar com suas questões internas, inclusive em relação às perdas (Baer, 2008). O riso, como ferramenta terapêutica, não é exclusividade do palhaço, contudo, é o sujeito que se põe em constante contato com dimensões do frágil, ridículo e transgressor de si e busca subvertê-las para poder regenerá-lo (Tsallis, 2009). O ser palhaço(a) traduz-se na concepção de que o trágico é condição fundamental da existência humana, pois nele há inesgotabilidades de formas de afirmar a vida, por meio da arte, do cômico, mesmo ao se desvelar as mazelas e finitudes humanas (Nietzsche, 1888/2003).

Eixo 2: Ser Palhaço(a), Desafios e Gratificações

Este eixo engloba três aspectos importantes: tristeza cotidiana (a dor não é algo negativo; situação política do país; dor na tristeza; (a)o palhaço(a) não está o tempo todo alegre; dor como estado de criatividade); alegria (a alegria do(a) palhaço(a) está no sorriso da criança que o assiste; trazer saúde e bem-estar para o público; formas de se vivenciar a alegria; estado de criatividade e aprendizagem) e resistência a dificuldades (sustento financeiro; pressões e cobranças familiares; palhaçaria como instrumento de resistência para vencer dificuldades). Demonstra-se mais a fundo as peculiaridades do ser palhaço(a) por se fazer incursões em aspectos cotidianos do existir desses sujeitos.

O cruzamento dos dados indicou que existem duas principais correspondências estabelecidas entre três categorias “Palhaçaria com instrumento de resistência para vencer dificuldades” e “A dor e a alegria como estados de criatividade e aprendizagem”, com p = 0,766; e entre “O palhaço não está o tempo inteiro alegre” e “A dor e a alegria como estados de criatividade e aprendizagem”, com p = 0,737. As demais correlações estiveram próximas de p = 0, o que demonstra a fraca correlação linear entre si. Compreende-se que, para superar os contextos de dificuldade, os entrevistados se utilizam da palhaçaria como ferramenta de superação, que é constituída de alegria e a dor do seu cotidiano, que para eles são vias de acesso à categoria de “criatividade e aprendizagem”.

Se a gente for pensar na questão do palhaço, o risível pra mim, ele vem através dessa dor. Porque eu sou mãe, né? De duas. Sofri muitas violências, digo, morais mesmo. Porque a cidade né, hoje, é cheia de pudores morais. E aí depois, que tu engravidas, tu não tens mais liberdade sobre ti. Todas as pessoas podem dar pitaco, tomam as tuas dores. Todo mundo sabe criar o teu filho, menos tu. Então, dessas coisas, eu sofro muito. ... Logo depois que eu estava grávida (segunda filha), estava pensando em desistir da disciplina, desistir da licenciatura, porque meu corpo não aguentava mais. E aí, hoje, depois de um ano e meio eu estou feliz porque estou entregando o meu TCC. ... quando eu achei que eu já estava disponível, suficiente pra dar conta das coisas, eu enfrentei, tudo e qualquer coisa, sabe? Disso eu acho que a alegria e o sorrir, se não fosse a dor, a gente também não teria motivo hoje pra sorrir, sabe? A alegria, a palhaça é a que cobre, que encobre e que é o dispositivo que me atinge, que me afeta pra eu transformar essas coisas. (participante 6)

Percebe-se na fala da participante 6 o crescimento pessoal por meio do contato direito com o ser palhaço(a), que engloba o trágico como subsídio da criatividade que proporciona o risível, mas ao mesmo tempo identifica-se questionamentos sociais inconscientes relacionados à figura da mulher que ocupa o espaço urbano, que em última análise põe-se a querer modificar padrões sociais constituídos em preconceitos. Esse último aspecto se opõe aos estudos de Silva Júnior (2007), que apresenta o(a) palhaço(a) com o papel de questionador(a) social, contudo, apenas com críticas conscientes e intencionais sobre a realidade em que se encontra.

As críticas questionadoras, intencionais ou não, se instrumentalizam no modo como os participantes se vestem, moram e se comportam no cotidiano, pois estes sujeitos sutilmente evidenciam a criticidade social ao utilizarem as características rústicas, desajeitadas, indesejadas, grosseiras e negativas da dor humana, a partir do imaginário social do palhaço em possuir maior nível de liberdade do que estes últimos. Tsallis (2009) evidencia que, na medida em que o sujeito se constitui ser palhaço(a), ele se distancia do sentimento de vergonha social, e esse aspecto torna-se o núcleo de sua existência, que o permite criar, recriar e reinventar-se na dinâmica da fragilidade humana de perdedor, que quebra o paradigma das sociedades, do sujeito bem-sucedido e vencedor.

Essa dinâmica pode ser percebida na fala da participante 9, que evidencia o entrelaço da categoria da “perspectiva política com a situação do país” com a “palhaçaria como instrumento de resistência para vencer dificuldades”:

Acabei de mudar de casa. E é um desafio imenso essa empreitada de morar em uma casa, eu morava em apartamento pequeno. Uma casa, eu queria um espaço de ensaio, um espaço de resistência, ao está desencantada com o que tá acontecendo, né, com o país. ... Pra que isso acontecesse, tem sido gerado muitas escolhas, algumas delas dolorosas. Então assim, é um momento de muito rebuliço. Mas eu estou tão tranquila com essas dores, que acho que já aprendi, nesse momento da minha vida, que isso vem. Porque a minha escolha em si é alegre, sabe? ela me traz felicidade.

É perceptível na fala da participante 9 a interseção entre a categoria da “perspectiva política com a situação do país”; “trazer saúde e bem-estar para o público” e “a alegria do palhaço está no sorriso da criança que o assiste”:

Na situação que está o país hoje, eu que trabalho com eventos sociais, levar, por exemplo, alegria a quem está sentindo dor. É um trabalho que eu faço em hospitais, voluntários. Tem praça que às vezes a gente chega e não tem nada no lugar, em periferia por exemplo. Em algumas escolas públicas, ... tem criança que nunca tinham visto um circo, nada. Aí a professora nos levou até a escola. No espetáculo muitos pais, estava todo mundo. Então, pra mim é muito gratificante, né.

Destaca-se que os participantes constituem no seu ser palhaço(a), além do trabalho com cômico e tragicidade, a perspectiva de subversão da realidade escondida da sociedade, que pode ser desde o descaso com as instituições públicas até as escolhas pessoais que não seguem a lógica do sempre está a ganhar algo apresentável ou demonstrável materialmente a alguém ou a grupos sociais. Rodrigues (2015) evidencia que o palhaço(a) é a própria essência de si mesmo e por isso causa o riso, e por isso, o público ri ao se identificar com o ridículo irreverente que ele constitui.

Ao analisarmos a segunda correlação significativa entre “o palhaço não está o tempo inteiro alegre” e os “estados de criatividade e aprendizagem” (p = 0,737), percebe-se que (as)os participantes passam por situações que lhe causam tristeza. Sobre isso, a participante 7 aponta: “Eu acho que tanto a dor e a alegria são coisas que fazem parte da vida. São sentimentos que constroem inclusive de alguma forma o que nós somos” e o participante 2: “Eu acho que elas andam juntas, dentro da máscara do(da) palhaço(a), elas estão o tempo inteiro, a dor e a alegria no universo do(a) palhaço(a) estão o tempo inteiro trabalhando juntas, se mesclando muitas vezes”. Lecoq (2010) destaca que tanto as alegrias quanto as dores fazem parte da vida do palhaço, mesmo quando está com a máscara do nariz vermelho.

Identifica-se no processo do ser palhaço(a) dos participantes que existem mudanças intensas de acordo com os afetos que o influenciam, como é percebido na categoria “a dor não é algo negativo”, quando se passa por ela de forma autêntica e reflexiva. Nas palavras do participante 2: “O que eu posso crescer através da dor? ... Então eu acho que aceitar a dor, viver um luto por exemplo, né, é uma experiência muito triste, mas é uma experiência da vida”. É nessa perspectiva de vivência que Puccetti (2012) afirma o(a) palhaço(a), não como mero(a) personagem a ser interpretado(a), mas o é a expressão espontânea da essência de um sujeito, no qual as suas relações afetivas e emotivas, tanto positivas quanto negativas, são evidenciadas em seu corpo.

O ser palhaço(a) é processo criativo de construção de novos significados atribuídos a momentos de dor e perdas, como já demonstrado. (As)Os participantes destacam que ao vivenciar a dor, eles têm a oportunidade de autoconhecimento e aprendizagem, como é observado na fala da participante 2.

Então hoje eu entendo a dor, me faz entender que a dor é um veículo de consciência, de me entender no universo, de me entender como que eu posso crescer através da dor? ... O que eu aprendo com a dor? Né. Não negar a dor, mas o que eu aprendo com ela? E ela me torna uma pessoa mais e mais integrada ao espírito, à pessoa, né.

No imaginário social, o(a) palhaço(a) é cobrado(a) a sempre estar alegre e transmitir alegria e, por isso, desenha uma lágrima no rosto, a fim de lembrar o público de que ele também sente tristeza, descrito a partir da categoria “o palhaço não está o tempo inteiro alegre”. Nas palavras do participante 5: “E a tristeza, por isso que o(a) palhaço(a) tem uma lágrima no rosto, o(a) palhaço(a) que se preza, de verdade, ele maquia o rosto e coloca a sua lágrima. Ali é simbolizado o choro, por trás da maquiagem”. Essa é uma forma do(a) palhaço(a) transgredir e transformar a sua dor em alegria. Tal prática era comum com o personagem histórico Pierrot, o qual é conhecido por transformar seu sofrimento em uma situação risível (Ramalho, 2009).

A última categoria de análise aponta que o(a) palhaço(a) se preocupa em agradar ao público como forma de lidar com o sustento financeiro, ainda que o objetivo seja filantrópico, isto é, causar o riso sem retorno financeiro e buscar determinada subversão da lógica social. Indubitavelmente ele encontra-se envolvido pela lógica do capital. Desse modo ele(ela) vive a ambivalência, de tornar as situações-problema do cotidiano em riso reflexivo, trágico e cômico, porém, ao mesmo tempo meio de subsistência. Isso pode ser observado na fala do participante 4, ao entrelaçar as categorias de “sustento financeiro” e “pressões e cobranças familiares”:

Nós somos simplesmente palhaços, que estamos ali fazendo uma intervenção, com o objetivo de provocar o riso né, trazer essa saúde para as pessoas e também, claro, passar o chapéu né, que é um trabalho, que a gente tirou um dia para ir lá e fazer uma grana, assim. Então as pessoas não entendem isso.

Já o participante 10, em “pressões e cobranças familiares”: “Eu acho que ... está sempre muito presente em muitas coisas. ... acho que esse momento político ela aparece muito mais, né? No distanciamento familiar, nas pressões a distância, em um silenciamento, nas tensões que tão no ar.”

Ao se verticalizar a análise da fala do participante 4, identifica-se a problemática de preconceito em relação ao trabalho do(a) palhaço(a). Muitas pessoas acreditam, erroneamente, que ser palhaço(a) não é uma profissão e sim apenas um passatempo. Entretanto, na verdade, para ser palhaço(a) também são exigidos treinamentos constantes de técnicas de concentração e envolvimento corporal, bem como dedicação para o profundo processo de autoconhecimento, que muitas vezes é doloroso e, ao mesmo tempo, engrandecedor.

É nesse contexto que se estabelecem os desafios e gratificações do ser palhaço(a), no qual se condensam a tristeza cotidiana; alegria e resistência a dificuldades em que os participantes estão inseridos. As categorias estão intercaladas, mas ao mesmo tempo entrelaçadas na dinâmica de percepção e construção de cada entrevistado, de modo que não se pode isolá-las dentro do processo de análise. Contudo, é possível identificar as categorias nas falas de toda a amostra ao exteriorizar sua percepção do ser palhaço(a).

Considerações Finais

A pesquisa alcançou o objetivo de investigar como a dor e a alegria podem influenciar na construção do ser palhaço(a). Compreendeu-se que, no processo de ser palhaço(a), a dor decorrente de mortes e/ou afastamentos em relação às suas figuras afetivas faz parte da finitude das relações humanas e atinge com maior intensidade o(a) palhaço(a) por fazer disso a sua força motriz de ser, viver e trabalhar. Na dinâmica de desafios e gratificações dos(as) palhaços(as) participantes, é nítida a cobrança social em estarem alegres a todo instante, contudo, a palhaçaria é também, seu cenário de vivência e expressividade da dor.

No ser palhaço(a) estão embutidos níveis de subversão da lógica social do ganhar, pois para o(a) palhaço(a) o perder não é problema, uma vez que ele(a) se constitui como perdedor(a) para conseguir trabalhar com as mazelas da condição humana, e a partir disso constituir o risível ao público. Para a Psicologia, essa subversão traz contribuições importantes, como sinalizar que nas constituições dos sujeitos, ganhar e perder fazem parte da existência humana e são conciliáveis quando são vivenciadas e compreendidas adequadamente.

Em dimensão política, a pesquisa evidenciou, que ser palhaço(a) exige elevados níveis de resiliência e ressignificação, face aos desincentivos estatais em formação e valorização profissional, que acabam por influenciar de modo negativo a visão social do trabalho do(a) palhaço(a). Ao mesmo tempo, (as)os palhaços(as) participantes são imersos(as) em questões de gênero, violência moral, financeiras e psicológicas em seu cotidiano. Nesse aspecto, a pesquisa demonstra o ser palhaço(a) na perspectiva de sujeitos com as mesmas condições humanas das demais pessoas, que vão assisti-los.

Na perspectiva profissional da palhaçaria, identifica-se que essa questão adentra no campo das políticas públicas governamentais, proteções trabalhistas e mercado de trabalho. Há baixíssimo ou quase inexistente incentivo do poder público aos palhaços(as) profissionais de rua, no que se refere à formação e auxílio, como escolas profissionalizantes, institutos técnicos e universidades.

A limitação desta pesquisa deve-se à escassez de referência empírica e teórica quando foi retirada a literatura cinza. As dificuldades metodológicas como a possibilidade de inadequada compreensão do significado das respostas, mesmo com o auxílio do NVivo® e o fornecimento de respostas falsas, foram determinadas por razões conscientes ou inconscientes. Há de se destacar também o foco na percepção da dor e alegria na construção do ser palhaço(a) em detrimento de outros aspectos do circuito dos afetos na complexa existência humana. Novas pesquisas podem ser direcionadas justamente em outros aspectos do circuito dos afetos que fazem parte do ser palhaço(a) de modo multicêntrico. Pesquisas dessa complexidade podem trazer os benefícios de melhores informações das realidades desses(as) profissionais e, assim, poder subsidiar a construção de políticas públicas eficientes e eficazes de auxílios a quem opta por essa profissão.