INTRODUÇÃO

A trajetória histórica das pessoas com deficiência é marcada por um contexto de discriminação, injustiças e não pertencimento a espaços públicos (Konrad, Prasade, & Pringle, 2006). Ainda hoje, a realidade é caracterizada pela não garantia de seus direitos básicos, sejam eles civis, políticos ou sociais (Silva & Oliver, 2019). Em resposta a este fato e como resultado das lutas de grupos socialmente organizados, emergiram no Brasil, nas últimas décadas, políticas de acesso à educação em nível superior para pessoas com deficiência, as quais visavam aumentar oportunidades, consolidar direitos e reduzir a desigualdade social (Garcia & Maia, 2014).

A ampliação do acesso às instituições de ensino superior, por meio principalmente da Lei nº 13.409/2016, de dezembro de 2016, que dispõe sobre a reserva de vagas para pessoas com deficiência nas instituições de ensino superior, surge, assim, como tentativa de garantir a participação ativa dessa minoria, buscando a correção das desvantagens históricas às quais esses grupos foram submetidos (Martins, Leite, & Lacerda, 2015). Essas políticas fundamentam-se no modelo social da deficiência, segundo o qual a deficiência é a materialização da opressão da sociedade que desabilita os corpos que não se ajustam aos padrões normativos vigentes. Nessa perspectiva a deficiência é entendida como um fenômeno social e as medidas de minimização das discriminações e desvantagens são de responsabilidade da sociedade e do Estado e, por conseguinte, uma ação a ser incorporada pelas políticas públicas (Oliver, 1996, 2006).

Um dos principais méritos do modelo social é a relevância de pesquisas e ações políticas para promover a remoção de barreiras e permitir maior autonomia dos indivíduos. Além disso, uma de suas ênfases é no empoderamento das pessoas com deficiência, compreendido como um conceito-chave para a obtenção de poder pessoal e coletivo e de uma educação libertadora e conscientizadora dos direitos (Oliver, 1996, 2006). Empoderamento no sentido adotado por Paulo Freire de ato social emancipatório (Freire & Shor, 1986) e adotado como referência pelos pesquisadores do modelo social.

O modelo social possibilita que a deficiência possa ser entendida e explicada por meio de questões socioeconômicas e culturais, oferecendo uma visão crítica à concepção de deficiência como tragédia pessoal que privilegia a responsabilização individual. Também incentiva o engajamento coletivo das pessoas com deficiência e busca a transformação pessoal. Desenvolver a consciência de identidade coletiva é primordial para o movimento de minorias ativas, pois propicia coesão e esclarecimento do grupo para questionar os problemas presentes no social. Este processo favorece o empoderamento, por proporcionar identificação com o propósito da luta coletiva (Souza, 2017). Ademais, permite que a questão da diversidade possa também ser compreendida como uma questão relacionada à justiça social (Carvalho-Freitas, Silva, Tette, & Silva, 2017).

De acordo com Marina Freitas e Igor David (2019), os coletivos aparecem como uma forma de militância política, por meio de grupos autônomos e informais que se unem para enfrentar as dificuldades de se integrar em outros contextos nos quais não foram inseridos por meio de ações políticas tradicionais. Dessa maneira, além de organizados pelos próprios membros, eles surgem para trazer à tona algum tipo de exclusão sociocultural que as instituições não conseguem sanar (Medeiros, Moreira, Soares, & Martins, 2017). No Brasil, a universidade pública é considerada um espaço que favorece a criação de coletivos de grupos minorizados, visto que esse ambiente tem expandido suas vagas e está havendo uma mudança de perfil demográfico dos estudantes que favorece a diversidade (Freitas & David, 2019). Especificamente sobre alunos com deficiência, as pesquisas têm indicado necessidades concretas de adaptações físicas, pedagógicas e atitudinais para a inclusão deles nas universidades (Castro & Almeida, 2014; Moreira & Julião, 2019). Além disso, a possibilidade de entrada no ensino superior, em princípio, favoreceria a organização de alunos com deficiência em busca de garantir seus direitos, principalmente, se considerarmos que a universidade possui como um de seus objetivos a formação de pessoas capazes de refletir e buscar transformar a sociedade (Gimenez & Bonacelli, 2013).

Nesse sentido, o presente artigo tem por objetivo identificar se as pessoas com deficiência inseridas no contexto do ensino superior têm ou não se organizado em coletivos para garantir seus direitos já estabelecidos, bem como reivindicar a consolidação de políticas e ações institucionais que contribuam para a permanência e formação em condições de igualdade com os demais estudantes e compreender que fatores contribuem para essa organização, ou não organização, coletiva.

AÇÕES COLETIVAS, COLETIVOS E COLETIVOS UNIVERSITÁRIOS

A análise de ações coletivas, em suas mais variadas formas, permite compreender o enfrentamento de opressões e a possibilidade de mudança social (Prado, 2002). Tais ações podem ser reconhecidas como movimentos sociais e têm como locus a sociedade civil (Goss & Prudencio, 2004). O conceito de movimentos sociais abrange tanto os movimentos mais instituídos, a exemplo de sindicatos, partidos políticos e movimento dos trabalhadores, quanto os movimentos contemporâneos, que se organizam de maneira descentralizada e sem posições hierárquicas de poder, procurando discutir questões de um novo contexto, o qual pede outras formas de organização coletiva em sociedade (Goss & Prudencio, 2004; Montoya, 2010). Tendo em vista seu caráter político, os coletivos se aproximam destes movimentos contemporâneos, que também são denominados como novos movimentos sociais (Goss & Prudencio, 2004; Maria & Ozório, 2017; Melucci, 1995; Montoya, 2010; Prado, 2002).

Para Alberto Melucci (1995), a identificação coletiva possui um caráter central no entendimento dos novos movimentos sociais. A partir da compreensão da identidade coletiva enquanto um processo constituído por meio de práticas sociais desenvolvidas pelo grupo, Marco Aurélio Prado (2002) aponta a relevância do sentimento de pertença ao grupo para mobilização. A pertença se dá quando o grupo elabora suas próprias normas, estabelece suas relações intra e intergrupais e cria estratégias de mobilização de recursos materiais e imateriais com vistas à continuação da experiência coletiva. Ocorre, então, a construção de uma cultura política do grupo através da identidade coletiva que se forma.

Ademais, os coletivos são espaços de cooperação na luta pela manutenção e conquista de direitos, sendo caracterizados pelo compartilhamento tanto dos benefícios quanto dos esforços com todos os membros. São, ainda, espaços de negociação, uma vez que coexistem relações de colaboração e de competição que se equilibram no processo da luta comum (Maria & Ozório, 2017). As autoras ressaltam a importância do espaço em que surgem e acontecem as ações de coletivos, demonstrando que o meio universitário contribui com esse modelo de participação política devido à sua relativa diversidade. Dessa forma, os coletivos universitários caracterizam-se pela inexistência de hierarquias, processos eleitorais e mandatos, ocorrendo atuação direta nas decisões grupais, o que os distingue, por exemplo, das entidades representativas de estudantes - os Centros Acadêmicos, que têm ligação histórica com movimentos políticos e partidários (Maria & Ozório, 2017). Outro autor que define tais agrupamentos é Léa Medeiros et al. (2017), que estabelece os coletivos universitários como:

grupos auto-organizados, oriundos da comunidade acadêmica, independentes e não institucionais, que nascem pela percepção de que a organização ou eleição formal de representantes discentes não é suficiente para garantir a representação de uma causa. Embora os temas tratados por estes grupos sejam transversais e contemplem demandas políticas, eles são focados e se delimitam em pautas específicas de acordo com suas vivências e causas individuais. (Medeiros et al., 2017, p. 168)

Freitas e David (2019) complementam essa descrição apontando que tais coletivos “têm como pretensão a inclusão, a horizontalidade e a problematização de relações de desrespeito e opressão” (p. 1). Nesse sentido, os coletivos atendem aos grupos que compartilham de vivências parecidas e que encontram, historicamente, obstáculos para participarem de movimentos cuja ação política ocorre de maneira mais tradicional, formal e institucionalizada. Assim, esses grupos são espaços que possibilitam que as classes oprimidas assumam protagonismo em suas ações em prol de modificações na universidade e na sociedade (Freitas & David, 2019). Percebe-se, com essas definições, que as características dos coletivos universitários reiteram as especificidades dos novos movimentos sociais anteriormente descritas, corroborando as diferenciações apontadas com relação aos outros formatos de agrupamentos.

Alguns fatores são identificados como favorecedores para que estudantes de universidades públicas brasileiras se organizem e criem coletivos em defesa dos direitos de grupos minorizados, por exemplo, a formação crítica e reflexiva, a maior participação estudantil e a predominância de uma gestão mais democrática (Freitas & David, 2019). Algumas características presentes nos coletivos em geral e que se destacam nos coletivos universitários são a informalidade no processo de surgimento e a dialogicidade entre os membros. Esses movimentos visam o acolhimento, a troca de experiências, o reconhecimento e o pertencimento dentro da diversidade, além da identificação do preconceito e da opressão em conjunto à atuação política. Por meio de tal organização grupal, pode-se construir consciência e identidade social, politização das relações e emancipação, a qual pode romper relações de poder e opressão históricas (Freitas & David, 2019; Prado, 2002). Outra característica dos coletivos universitários é o caráter pontual e efêmero que podem apresentar, a depender das demandas identificadas pelos grupos sociais envolvidos. Devido a esse modo de organização, o espaço de atuação dos coletivos são primordialmente as redes sociais, por elas fornecerem ferramentas que auxiliam no agrupamento de pessoas com propósitos comuns, sendo os encontros presenciais consequências da mobilização virtual (Maria & Ozório, 2017; Medeiros et al., 2017).

ALGUNS ELEMENTOS DA TRAJETÓRIA DAS PESSOAS COM DEFICIÊNCIA NA LUTA PELA GARANTIA DE DIREITOS

Assim como outros grupos minorizados, as pessoas com deficiência são historicamente marginalizadas econômica, social e politicamente, havendo uma série de obstáculos e estigmas que dificultam a garantia de seus acessos no Brasil (Maior, 2017). As representações das pessoas com deficiência como incapazes retroalimentam os discursos excludentes, que perpassam as vivências desse grupo social, caracterizando também um lugar de invisibilidade para essas pessoas. Esses processos discursivos e de representação são considerados capacitistas, sendo capacitismo o termo utilizado para fazer referência ao preconceito em relação às pessoas com deficiência. O capacitismo se manifesta ao hierarquizar pessoas em função da adequação de seus corpos a um padrão normativo e considerar que pessoas com deficiência são menos capazes ou, até mesmo, menos aptas a gerenciar a própria vida, associando assim deficiência à incapacidade (Mello, 2016). Por essa razão, é importante destacar a trajetória dessas pessoas na luta pela reivindicação de seus direitos sociais, políticos, civis e econômicos, a qual tem ocorrido por meio dos movimentos sociais (Maior, 2017). Tais movimentos têm surgido pelas organizações de pessoas com deficiência ou para pessoas com deficiência, como indicam Ana Cristina Silva e Fátima Oliver (2019) por meio de associações como a APAE e Pestalozzi e centros de reabilitação.

Os movimentos reivindicatórios das pessoas com deficiência se intensificaram no final dos anos 1970, em decorrência da mobilização e ação política deste grupo, cujos integrantes assumiram protagonismo e tomaram consciência de que suas questões eram de cunho coletivo e de que “as batalhas e as conquistas deveriam visar ao espaço público” (Maior, 2017, p. 31). Tais mobilizações culminaram em uma série de conquistas para as pessoas com deficiência, como a criação dos Conselhos de Direitos das Pessoas com Deficiência, a inserção de seus direitos na Constituição de 1988, a elaboração da Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência de 1989 e a participação direta deste grupo na Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência de 2006 (Maior, 2017; Silva & Oliver, 2019).

Apesar dos avanços experimentados, o processo de institucionalização da militância - tanto nos espaços públicos quanto nos privados - aponta falhas do modelo de representatividade, uma vez que existem variados tipos e vivências acerca da deficiência, o que faz com que haja uma “pluralidade de interesses, necessidades, opiniões e sentimentos” (Silva & Oliver, 2019, p. 285) dentro deste grupo. As ações de Organizações ou Conselhos não passam pela consulta a pessoas com deficiência da comunidade ou ocorre generalização de interesses da categoria, fazendo permanecer práticas de cunho assistencialista dentro do movimento que, partindo de uma perspectiva biomédica, concebe a pessoa com deficiência como um sujeito sem autonomia para gerir sua vida e passivo aos serviços e ações recebidos. Desse modo, discursos preconceituosos a respeito dessas pessoas são difundidos, muitas vezes, pelos próprios representantes deste grupo, o que reforça ainda mais o estigma e as representações sociais negativas acerca das pessoas com deficiência (Silva & Oliver, 2019).

Nesse sentido, os coletivos aparecem como uma alternativa às pessoas com deficiência na luta por seus direitos, uma vez que favorecem uma participação mais efetiva, autônoma e independente, como aponta o modelo social de entendimento da deficiência.

METODOLOGIA

Participaram desta pesquisa 186 universitários com deficiência das cinco regiões brasileiras, sendo a maioria (47,85%) da região sudeste, com destaque para o estado de Minas Gerais, que contou com 44,09% do número de participantes. Do total, a maioria se declarou do sexo masculino (55,38%) e a idade dos respondentes variou entre 18 e 61 anos, estando a faixa etária de 21 a 30 anos com a maior porcentagem de resposta (49,46%). A maioria dos participantes se declarou solteira (77,42%). Na Tabela 1, as características sociodemográficas se encontram sumarizadas. Do total de respondentes da pesquisa, 171 universitários (91,94%) são de instituições públicas de ensino superior, 7 universitários (3,76%) são de instituições privadas e 8 pessoas (4,30%) não se encaixam nessas categorias/não souberam responder.

Tabela 1 Características sociodemográficas dos participantes (N=186)

| item do formulário da pesquisa | opções | frequências |

|---|---|---|

| região geográfica | centro-oeste | 0,54% |

| nordeste | 5,91% | |

| norte | 37,10% | |

| sudeste | 47,85% | |

| sul | 8,60% | |

| sexo | feminino | 44,62% |

| masculino | 55,38% | |

| estado civil | casado (a) | 17,20% |

| divorciado (a) | 2,15% | |

| solteiro (a) | 77,42% | |

| união estável | 2,15% | |

| outros | 1,08% | |

| idade | 18 a 20 anos | 14,52% |

| 21 a 30 anos | 49,46% | |

| 31 a 40 anos | 20,43% | |

| 41 a 50 anos | 9,68% | |

| 51 a 60 anos | 4,30% | |

| acima de 61 anos | 1,61% | |

| pública | 91,94% | |

| tipo de instituição superior | privada | 3,76% |

| não informado | 4,30% |

Fonte: Dados da pesquisa.

Com relação à deficiência dos participantes, participaram pessoas com variados tipos de deficiência (auditiva, física, intelectual, múltipla e visual), com predomínio de pessoas com deficiência física (50%). Ademais, 46,78% dos respondentes indicaram sua deficiência como congênita, 42,47% indicaram como adquirida e os demais 10,75% trouxeram outros termos que dificultaram a caracterização como congênita ou adquirida. Os participantes da pesquisa com deficiência adquirida possuem a deficiência há 17 anos e dois meses, em média. A grande maioria dos universitários que participou da pesquisa (73,66%) se relaciona com outras pessoas com deficiência, embora apenas 1,61% do total de respondentes faça parte de associações, coletivos ou outros movimentos sociais que lutam pelos direitos das pessoas com deficiência. A Tabela 2 e a Tabela 3 trazem as informações referentes às deficiências dos participantes deste estudo.

Tabela 2 Informações referentes às deficiências dos respondentes (N=186)

| item do formulário da pesquisa | opções | frequências |

|---|---|---|

| tipo de deficiência | auditiva | 15,59% |

| física | 50,00% | |

| intelectual | 9,14% | |

| múltipla | 3,23% | |

| visual | 22,04% | |

| natureza da deficiência | adquirida | 42,47% |

| congênita | 46,78% | |

| outras especificações | 10,75% | |

| natureza da deficiência das pessoas com as quais os universitários se relacionam em relação à sua deficiência | semelhantes | 8,60% |

| diferentes | 20,97% | |

| semelhantes e diferentes | 34,41% | |

| outros* | 3,76% | |

| não se aplica | 32,26% |

*A categoria “Outros” se refere às respostas que versavam sobre outras questões. Fonte: Dados da pesquisa.

Tabela 3 Informações complementares referentes às deficiências dos respondentes (n=186)

| item do formulário da pesquisa | frequências |

|---|---|

| tempo médio em que os participantes da pesquisa são pessoas com deficiência, nos casos de deficiência adquirida | 17 anos e 2 meses |

| universitários que se relacionam com outras pessoas com deficiência | 73,66% |

| universitários com deficiência que fazem parte de associações, coletivos ou outros movimentos sociais | 1,61% |

Fonte: Dados da pesquisa.

A coleta de dados foi realizada por meio do contato com 174 núcleos ou unidades organizacionais de apoio às pessoas com deficiência de universidades públicas e privadas brasileiras, que repassaram o convite à participação aos discentes das suas respectivas comunidades acadêmicas. Os estudantes com deficiência foram convidados a assinar o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a responder um questionário sociodemográfico e algumas perguntas sobre as percepções e sentimentos sobre a própria deficiência e sobre a participação política em defesa de direitos, que foram enviadas por meio de e-mails contendo o link do site no qual os questionários estavam disponíveis para preenchimento.

Para a análise dos dados, em um primeiro momento, foram realizadas análises descritivas para a caracterização da amostra. Visando responder ao objetivo de verificar se os universitários com deficiência se reuniam em grupos formais ou em coletivos para reivindicar seus direitos, os respondentes foram divididos em dois grupos: aqueles que faziam parte ou já haviam pensado em se reunir com pessoas com deficiência para buscar seus direitos (Grupo Sim) e os que não haviam pensado nessa possibilidade ou não desejavam fazer parte de grupos para defesa de direitos (Grupo Não). Foram realizados testes de independência (qui-quadrado) para verificar se o fato de a pessoa estar nos Grupos Sim e Não dependia do tipo de deficiência; se dependia de a deficiência ser congênita ou adquirida; da idade; do sexo; e do curso que fazia. Nenhuma relação de dependência foi identificada (todos os resultados tiveram nível de significância > 0,05).

Foram empregadas análises de conteúdo, utilizando-se como ferramenta de apoio no processamento das informações o site WordArt, para gerar nuvens de palavras sobre as justificativas dadas pelos participantes para participarem ou não de coletivos ou associações visando garantir seus direitos. As nuvens de palavras podem ser compreendidas como uma forma de visualização de dados linguísticos, que mostra a frequência com que as palavras aparecem em um dado contexto. A técnica de construção destas nuvens consiste em utilizar tamanhos de letras diferentes de acordo com as ocorrências das palavras no texto analisado, gerando uma imagem que apresenta um conjunto de palavras, coletadas do corpo do texto e agregadas de acordo com sua frequência, sendo que a que mais aparece é alocada no centro da imagem e as demais em seu entorno, de modo decrescente (McNaught & Lam, 2010; Vilela, Ribeiro, & Batista, 2020).

Acredita-se que a aplicabilidade do método contribui para a visualização do que é mais relevante nas falas dos participantes do estudo. Com o intuito de uniformizar os dados, foi realizada manualmente a revisão de todas as respostas, como correção de erros de digitação e de siglas, erros ortográficos, escritas com variações no singular e no plural, e palavras diferentes que representavam o mesmo significado. Esse processo foi realizado repetidas vezes até a identificação de que todas as respostas estavam representadas e condizentes, e não eram redundantes. Salienta-se que para as imagens geradas na nuvem de palavras, foram retirados artigos, preposições, locuções adverbiais e outras palavras que não apresentaram relevância de conteúdo.

Em seguida, foram realizadas análises de conteúdo comparando os dois grupos em relação a como se sentiam em relação à deficiência; e situações em que se sentiam incluídos ou excluídos. Essas análises privilegiaram os temas recorrentes nas respostas dos participantes (análise de conteúdo temática). O objetivo dessa análise foi buscar identificar possíveis fatores que pudessem auxiliar na compreensão dos resultados.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

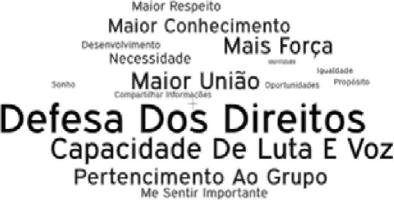

Em relação à pergunta “Você já pensou em se reunir com pessoas com deficiência para buscar seus direitos? Por quê?”, foram traçadas duas nuvens de palavras, relativas às respostas Sim e Não. Cabe ressaltar que a pergunta foi aberta e sem limite de caracteres para a resposta. Em referência aos motivos alegados à resposta Sim, 16 categorias foram definidas: defesa dos direitos, capacidade de luta e voz, união, força, pertencimento ao grupo, maior conhecimento, necessidade, me sentir importante, maior respeito, desenvolvimento, oportunidade, sonho, aprendizado, igualdade, compartilhar informações, propósito e identidade.

Como pode ser observado na Figura 1, para os respondentes, o fato de pertencer ou vir a pertencer a um grupo de pessoas com deficiência está relacionado principalmente a possibilidade de defesa dos direitos, maior capacidade de luta e voz e possibilidade de pertença. É necessário considerar que o sentimento de pertença e de mobilização do indivíduo em relação ao grupo do qual faz parte se associa também às possibilidades de acolhimento e reconhecimento de que dispõe dentro desse grupo e socialmente, conforme discutido por Nancy Fraser e Axel Honneth (2003).

No entanto, apesar de 119 pessoas (63,98%) terem o desejo de participar de coletivos e associações de pessoas com deficiência, apenas três delas afirmaram que já fazem parte desse tipo de arranjo coletivo. A potência desses movimentos é reconhecida pelos estudantes universitários, todavia não existem concretamente ações nesse sentido entre os participantes da presente investigação.

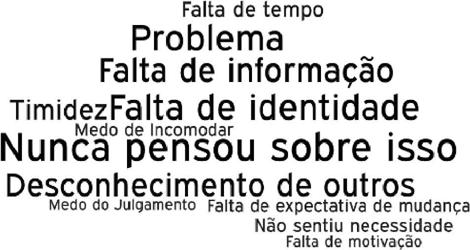

A segunda nuvem de palavras, referente às justificativas alegadas quando a resposta foi Não, apontou 12 categorias, as quais: nunca pensou sobre isso, desconhecimento de outros, falta de identidade, falta de informação, problema, falta de expectativa de mudança, não sentiu necessidade, falta de tempo, falta de informação, medo de incomodar, medo de julgamento e timidez.

Como pode ser observado na Figura 2, o fato de os universitários com deficiência não se organizarem em grupos para garantir seus direitos tem como resposta mais recorrente o fato de nunca terem pensado nessa possibilidade, seguida de justificativas que auxiliam na compreensão de não terem aventado essa possibilidade, como: desconhecimento de outros grupos, não se identificarem com outras pessoas com deficiência, receio do julgamento dos outros, etc. Esse resultado ratifica outras pesquisas que discutem a ausência de uma identidade coletiva entre as pessoas com deficiência, devido às suas características multifacetadas: diferentes deficiências, diversos graus de acometimento, distintas estratégias e recursos de acessibilidade, e diferentes formas de preconceito a depender do tipo de deficiência (Iglesias, 2017; Konrad et al., 2006).

Conforme pode ser identificado na literatura, as pessoas com deficiência têm uma trajetória de deslegitimação, ocasionada por experiências de desigualdade e injustiça resultantes de estigmas e preconceitos (Goffman, 1988), e isso é algo que ainda se impõe sobre os membros desses grupos, vide a Figura 2. O que se apreende das respostas é que as pessoas com deficiência ainda têm uma tendência a não se reconhecerem sujeitos capazes e dignos de direitos. Em outras palavras, as pessoas com deficiência tendem a não ter uma noção exata de que suas necessidades, interesses e expectativas são tão legítimas quanto as de qualquer pessoa.

Assim, desacreditadas por si e pelos outros, pessoas com algum tipo de deficiência compõem um coro silencioso de milhões de vozes abafadas pelas circunstâncias impostas às dinâmicas sociais. Vale lembrar, ainda, que a categoria “desconhecimento de outros” engloba as respostas de pessoas que disseram não conhecer/ conviver com outras pessoas com deficiência, o que demonstra outra limitação, que diz respeito à trajetória solitária de muitas pessoas com deficiência, que não reconhecem no meio social pares com características similares (Nario-Redmond, 2020). A mobilização das pessoas com deficiência vem passando por um processo de especialização - por meio da criação de organizações específicas para cada tipo de deficiência -, além de estar se tornando, cada vez mais, um movimento de (e não para) pessoas com deficiência (Diniz, 2007).

Analisando como as pessoas com deficiência se sentiam em relação à deficiência e sobre as situações em que se sentiam incluídos ou excluídos, verificamos que os conteúdos das respostas dos dois grupos (Sim e Não) não podem ser categorizados como distintos. Em ambos os grupos aparecem sentimentos tanto positivos, quanto negativos em relação à deficiência, tanto nas pessoas com deficiência congênitas ou adquiridas na primeira infância, como nas pessoas que adquiriram a deficiência a menos tempo. Foram identificados vários relatos indicando apenas as palavras “triste”; “constrangida”; “envergonhada”, em ambos os grupos. As falas abaixo exemplificam o conjunto de respostas dos participantes.

Apesar da minha deficiência, me sinto uma pessoa feliz, sinto que ela não me afeta a ponto de não conseguir realizar tarefas ou atividades como uma pessoa normal [grifo nosso]. Porém, é claro, com algumas limitações. (pessoa cega, deficiência congênita, curso psicologia, grupo Sim)

Me sinto bem, faço as minhas coisas direito, não tenho dificuldades de locomoção, enfim, consigo ter uma vida normal igual a de todo mundo. (pessoa com deficiência física - na coordenação motora e na fala - adquirida após nascimento, curso de ciências da computação, grupo Não)

Sou bem resolvido quanto minha situação de deficiência física. (pessoa com deficiência física adquirida há 6 anos, curso de agronomia, grupo Sim)

Bem, como é de nascença me acostumei com ela... (pessoa com deficiência física, congênita, curso de design, grupo Não)

Feliz. Porque ela me ensinou a ser mais forte e enfrentar algumas barreiras do cotidiano com muita alegria. (pessoa com deficiência física, congênita, curso de direito, grupo Sim)

Apesar de ter certas limitações físicas, psicologicamente me sinto bem. (pessoa com deficiência física, adquirida há 6 anos, licenciatura em matemática, grupo Não)

Muito mal. Nem consigo explicar. É horrível imaginar a possibilidade de perder a visão. (pessoa com deficiência visual progressiva, identificada há 5 anos, psicologia, grupo Sim)

Péssimo, ter vivido mais da metade da vida normal e ter ficado deficiente é péssimo, limitante e frustrante. (pessoa com deficiência física, adquirida há 12 anos, psicologia, grupo Não)

Minha experiência de ser deficiente auditiva, tenho dificuldade de comunicar, por exemplo, conversar com as pessoas na sociedade, ir ao médico, com consultório, ir ao banco etc., às vezes dificuldade de escrita, como segunda língua portuguesa, mas eu sinto uma pessoa normal. (pessoa com deficiência auditiva, congênita, curso de letras, grupo Sim)

Sinto-me capaz, porém “um passo” atrás das pessoas que não são portadoras de deficiência. Uso prótese bilateral e as vezes não consigo acompanhar toda as minúcias das aulas que são presenciais. (pessoa com deficiência auditiva, adquirida, curso de pedagogia, grupo Não)

Também nos dois grupos as questões da ‘inclusão e da exclusão estão relacionadas ao preconceito e à discriminação’ sentidas quer explicitamente, quer por terem aprendido que fazer parte desse grupo gera avaliações de descrédito por parte das demais pessoas, por exemplo.

É normal a convivência com deficiência, incomoda, às vezes, os olhares de diferença que são lançados, mas nada que não se possa contornar. (pessoa com deficiência física adquirida, curso de comunicação social, grupo Sim)

A deficiência não me incomoda, não me coloca obstáculos que não possam ser superados, mas o nosso meio social ainda não aprendeu a respeitar o diferente. É essencial políticas fortes voltadas pra defesa de quem muitas vezes é excluído por puro preconceito de empresas que se sente inseguras na contratação! (pessoa com deficiência física adquirida, curso de jornalismo, grupo Sim)

No início fiquei muito mal. Tive depressão e não aceitava a minha condição física. Hoje sofro de ansiedade e as vezes abaixo minha cabeça ainda por vergonha. Mas, de maneira geral já consegui grandes feitos na jornada acadêmica que antes seria impossível, por exemplo, explicar algum trabalho na frente. (pessoa com deficiência física adquirida, licenciatura em matemática, grupo Sim)

Eu a mantenho em segredo pois tenho medo de ouvir grosserias como “você está fingindo, tem gente pior que você”. Nos dias bons sinto resignação pois podia ser pior... nos dias ruins sinto muita dor. Sempre há desconforto! (pessoa com deficiência física adquirida, licenciatura em história, grupo Não)

Me sinto muito incluída, meus amigos sempre se preocuparam comigo e nunca me excluíram. (pessoa com deficiência física congênita, licenciatura em matemática, grupo Não)

Antes me sentia bem mal, pois as pessoas tinham muito preconceito comigo por conta da minha deficiência, até hoje ainda tem algumas pessoas assim. Mais hoje já nem ligo mais, pois tem pessoas que me aceitam e me amam do jeito que eu sou, e sou feliz por isso. (pessoa com deficiência física, adquirida no nascimento, curso pedagogia, grupo Não)

Analisando o conjunto das respostas é possível verificar que os sentimentos em relação à deficiência independem do grupo a que pertencem os universitários (se daqueles que já pensaram em se organizar coletivamente ou não), e que o fato dos sentimentos serem positivos ou negativos aparecem em pessoas com deficiência congênita ou adquirida e em cursos de diversas áreas do conhecimento.

No entanto, é interessante notar que, em ambos os grupos, o mesmo fator gerador de sofrimento é o garantidor do sentimento de bem-estar e acolhimento: o comportamento das pessoas com as quais se relacionam. Quando há um olhar de descrédito e a sensação concreta de que serão desacreditados, já discutido por Erving Goffman (1988), as consequências deste comportamento serão em termos de sofrimento (ansiedade, depressão, vergonha etc.). Por outro lado, quando esse comportamento é de aceitação e de acolhimento genuíno, a sensação de inadequação desaparece, as pessoas se sentem acolhidas e a deficiência deixa de ter centralidade no juízo sobre si mesmas. Logo, elas se sentem bem.

Na análise das respostas foi possível identificar ‘situações concretas em que as pessoas com deficiência se sentem excluídas e incluídas’. Alguns exemplos ilustram essas situações.

Eu mesmo me excluo! Por não querer prejudicar. Evito participar de grupos de estudos, não me socializo com os demais, as vezes deixo de aproveitar certas oportunidades como estágios e treinamentos etc. (pessoa com deficiência múltipla, adquirida, curso filosofia, grupo Sim)

Por exemplo, os colegas da turma vão para um barzinho e não me convidam. Eu entendo por que eles não querem ir e ter que se preocupar como que a colega com deficiência visual vai chegar em casa. (pessoa com deficiência visual, congênita, curso de psicologia, grupo Sim)

Sim, na hora que tem gráficos nas explicações dos professores fico perdido. (pessoa com deficiência visual, adquirida, Engenharia de Pesca, grupo Sim)

Uma vez uma professora incrível pediu para que eu palestrasse sobre como é ser pessoa com deficiência e falar sobre práticas de inclusão para os meus colegas da sala. Naquele momento me senti ouvida e tive a oportunidade de também ouvir dos meus colegas sobre as suas experiências com outras pessoas com deficiência. (pessoa com deficiência física congênita, curso de Direito, grupo Sim)

Não me senti excluído, no início do curso os colegas de sala ficaram meio com medo de chegar em mim porque achava que precisava falar em libras mas acabou descobrindo que não precisava preocupar porque eu falava e conseguia me comunicar tranquilamente, então algumas pessoas começaram aprender libras e alguns começaram fazer curso de libras, então no momento as pessoas começaram reunir e senti que eles me acolheram super bem e sou realizado por isso. (pessoa com deficiência auditiva, congênita, curso de pedagogia, grupo Sim)

Sempre me sinto incluída, pois sou inteligente e na faculdade isso é muito valorizado. Sempre tive um bom desempenho acadêmico, creio que foi prá compensar meu corpo disforme, para me destacar em algo aceitável na sociedade. (pessoa com deficiência física, congênita, curso de Arquitetura e Urbanismo, grupo Sim)

Sim, todas, desde sala de aula, estágios, não tem um só lugar que acolheu sem problemas, sem ver a deficiência primeiro. (pessoa com deficiência física, adquirida, curso de psicologia, grupo Não)

Acessibilidade do pátio da universidade, catracas em alguns prédios, mesas sem adaptações, banheiros... (pessoa com deficiência física, congênito, curso de educação, grupo Não)

Bom, como a minha deficiência sempre fez parte da minha existência, eu estava acostumada com as dificuldades diárias. Mas dentro da instituição a situação muda, pois eu me sinto insuficiente intelectualmente por ser sempre a última em conseguir ler um texto, em assimilar esse texto e em responder ele. Essas limitações fazem eu me sentir completamente incapaz. (pessoa com deficiência visual, adquirida, curso de Psicologia, grupo Não)

Me sinto muito incluída, meus amigos sempre se preocuparam comigo e nunca me excluíram. (pessoa com deficiência física, congênita, curso de Matemática, grupo Não)

As respostas de exemplos de situações concretas de inclusão e exclusão permitem identificar vários fatores relevantes para essas pessoas: (a) acessibilidade, como o conteúdo das aulas, questões arquitetônicas etc.; (b) o movimento de inclusão dos grupos de sala de aula, tanto em atividades formais como informais; (c) a diferença vista como possibilidade de ampliação de horizontes, como a aprendizagem de Libras, por parte dos pares; (d) o crédito conferido pelos docentes para que as pessoas com deficiência possam compartilhar suas experiências; (e) questões subjetivas: forma como as próprias pessoas lidam com as demais pessoas, potencial intelectual etc.

Embora não seja possível uma generalização, esses resultados abrem a possibilidade de se levantar a hipótese de que os sentimentos associados à deficiência e a forma de relação com ela, por parte de universitários com deficiência, estejam correlacionados menos com as circunstâncias em si da deficiência (tipos de deficiência, se congênita ou adquirida) e mais com o atendimento de critérios de acessibilidade, ao fato de se sentirem acolhidos e pertencentes ao grupo, e com os processos de socialização que vão configurar a forma idiossincrática de cada um lidar com a vida. Resultado similar identificando a menor preponderância da deficiência como fator explicativo já foi identificado em pesquisa sobre o comprometimento e a satisfação no trabalho de pessoas com deficiência (Carvalho-Freitas, Silva, Farias, Oliveira, & Tette, 2013).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

A pesquisa realizada com universitários com deficiência provenientes das cinco regiões do país, indica que não há uma organização desses estudantes em coletivos ou associações em defesa dos direitos desse grupo, embora sejam pessoas com acesso ao conhecimento e à discussões sobre a própria organização da sociedade e questões relacionadas à justiça social. Analisando o conjunto de resultados apresentado, foi possível verificar que não houve diferenças que justificassem o fato de as pessoas com deficiência estarem em um grupo que desejasse fazer parte de um coletivo ou associação em defesa de seus direitos. Em ambos os grupos coexistem sentimentos positivos e negativos em relação à deficiência e à inclusão. Além disso, foi possível verificar um número muito reduzido de pessoas que efetivamente já faziam parte de associações de pessoas com deficiência, entre as que disseram que gostariam de participar.

Apesar de o grupo de pessoas com deficiência ser muito heterogêneo (diferentes deficiências, graus de complexidade distintos, maiores ou menores avanços em termos de recursos acessíveis possíveis etc.), o que poderia ser um dificultador para a construção de uma identidade coletiva, esse grupo tem uma agenda política que os congrega e que se refere às garantias em relação à acessibilidade (Konrad et al., 2006; Silva & Oliver, 2019).

Além disso, é interessante notar que o mesmo fator gerador de sofrimento é o garantidor do sentimento de bem-estar e acolhimento: o comportamento das pessoas com as quais se relacionam. Isso demonstra que a maneira pela qual as pessoas que se relacionam com pessoas com deficiência agem (com descrédito ou aceitação) é importante para o juízo que este grupo faz de si mesmo. Essas variáveis indicam que os sentimentos em relação à deficiência e a forma de relação com ela, por parte de universitários com deficiência, estão menos relacionados com as circunstâncias em si da deficiência (tipos de deficiência, se congênita ou adquirida) e mais com o atendimento de critérios de acessibilidade e acolhimento dos grupos aos quais fazem parte.

Ademais, se a resposta para a ausência de organização coletiva de universitários com deficiência em busca de seus direitos não está na deficiência e nos sentimentos relacionados a ela, nem nas desvantagens sociais que ela gera ou no sofrimento subjetivo decorrente das discriminações, a interrogação sobre essa questão precisa se deslocar das pessoas com deficiência para a organização política da sociedade. Será que o receio de incomodar, a falta de expectativa de mudanças e o medo do julgamento (Figura 2) não seria algo associado à representação social ou ao imaginário social dos movimentos sociais brasileiros? Retomando a assertiva de Alain Touraine (2003) de que os movimentos sociais necessitam da consciência de um conflito com um adversário social, quem seria o adversário concreto a combater para garantir a inclusão? As pessoas com deficiência lidam com atitudes ambíguas que, à primeira vista, não poderiam ser caracterizadas como discriminação facilmente, por exemplo, o fato de não incluir a pessoa com deficiência em um grupo pode ser atribuído a diversas outras questões que não a deficiência. Essa ambiguidade seria um fator dificultador? Por outro lado, também é possível se perguntar o que as universidades têm feito para avançar nas discussões sobre igualdade e justiça social em relação às pessoas com deficiência? Essas indagações abrem novas possibilidades de agendas de pesquisa para buscar compreender as determinações não apreensíveis à primeira vista, mas que desmobilizam a organização coletiva e mantém a ordem social como algo naturalizado, fazendo pequenas concessões relativas à acessibilidade, mas mantendo as pessoas com deficiência, mesmo em cursos universitários, em situação de desvantagem e desempoderadas em relação à luta por seus direitos.