Em livre tradução para a língua portuguesa, o termo meaning pode assumir diferentes acepções, duas das quais são relevantes para estudos psicológicos: significado e sentido. Enquanto a primeira se refere ao objeto, ação, sentimento ou ideia que uma palavra representa, a segunda diz respeito à importância ou propósito de algo (“Meaning”, 2022). Essa distinção semântica se desdobra teórica e empiricamente em variados campos, tais como o da Psicologia do Trabalho (e.g., Tolfo & Piccinini, 2007) e da teoria histórico-cultural (e.g., Barros et al., 2009).

No caso das teorias sobre o luto, isso também parece se repetir, como se pode atestar por meio de uma busca simples no Portal de Periódicos da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), combinando-se os descritores “meaning AND luto” e filtrando-se apenas artigos publicados em português e em cinco periódicos nacionais revisados por pares. A partir dos artigos obtidos, contudo, é possível avaliar que o uso dos termos significado e sentido em pesquisas sobre o luto tende a ser indistinta e deliberadamente intercambiável.

Partindo do sentido antinatural que a morte de um filho recém-nascido possui, Oishi (2014) concluiu que o apoio psicológico a mães enlutadas pode favorecer outros significados para essa perda. Para Silva e Ferreira-Alves (2012, p. 588), a viuvez em idade avançada pode tanto implicar numa “reconfiguração do significado da vida”, como impactar “no sentido da própria vida, que desafia o aparecimento de novas orientações para significar a perda”. Na busca por desvelar os sentidos de mães cujos filhos morreram por acidentes domésticos, Bezerra et al. (2022) encontraram expressões de dificuldade para dar significado à dor do luto, perda do significado do cotidiano, mas também apoio da religião como algo que confere sentido à existência dessas mães.

Além desses exemplos, um estudo sobre vivências de mulheres que interromperam uma gestação por malformação fetal letal se mostra emblemático no âmbito da presente discussão. Segundo as autoras,

várias abordagens teóricas apontam a construção de significados atribuídos à morte, pelo enlutado, como de fundamental importância no processo de elaboração do luto, e assinalam que encontrar um sentido, mesmo que mínimo, para a experiência da perda, assim como restaurar o significado da vida, sem a presença do ente querido falecido, pode ser terapêutico e reduzir o sofrimento. Estudos que investigaram a questão do luto parental constataram que aqueles pais que relataram encontrar um sentido para a morte de seus filhos, mesmo que não estivessem ativamente buscando tal significado, reportaram menos angústia, maior satisfação conjugal, manutenção do vínculo com a criança que morreu e melhores resultados na saúde física (Consonni & Petean, 2013, p. 2667, grifos nossos).

Diante do exposto, pesquisadores e psicoterapeutas, ou outras pessoas interessadas no tema, podem se perguntar: afinal, existe alguma diferença entre significado e sentido e, em caso positivo, qual seria? Qual o processo de definição de ambos, construção ou busca? É disso que se pretende tratar neste estudo. Para tanto, procedeu-se a uma revisão narrativa, pela qual se almeja interpretar e analisar criticamente a literatura sobre determinado assunto, sem, contudo, empregar um método explícito e sistemático para seleção das referências utilizadas (Rother, 2007).

Neste caso, foram revisados os fundamentos de duas teorias que contribuem fortemente para as proposições acerca da construção do significado no luto e da busca por sentido na vida, respectivamente: a Teoria da Reconstrução de Significado, de Robert A. Neimeyer, e a Logoterapia, de Viktor E. Frankl. Sobre esses autores convém mencionar que Robert Neimeyer é professor e pesquisador do Departamento de Psicologia da Universidade de Memphis (EUA), tendo desenvolvido e aperfeiçoado uma teoria sobre o luto internacionalmente reconhecida. Viktor Frankl (1905-1997) foi um médico austríaco e autor de uma teoria que pode ser considerada pioneira nos estudos psicológicos sobre a questão do sentido de vida para o ser humano. Ao final deste artigo, são discutidas algumas implicações clínicas e de pesquisa com base numa síntese propositiva delineada a partir da análise de ambas as teorias.

Teoria da Reconstrução de Significado: Uma Perspectiva Construtivista sobre o Luto

Conforme elucida Castañon (2005b, 2005a), o construtivismo diz respeito a uma doutrina que defende que a obtenção do conhecimento não é um processo passivo de recebimento de informações causadas ou determinadas pelos objetos; do contrário, postula que os sujeitos possuem papel ativo ao construir as próprias representações de mundo e da realidade. Seguindo um raciocínio cuja introdução na Psicologia é atribuída à obra de Jean Piaget, a construção do conhecimento pela perspectiva construtivista “exige uma colaboração necessária entre o sujeito que conhece e o objeto conhecido. É o sujeito que, ativo e a partir da ação, constrói suas representações do mundo interagindo com o objeto do conhecimento” (Castañon, 2005a, pp. 38-39).

Ainda em referência aos trabalhos de Piaget, esse processo de construção do conhecimento ocorreria por meio de dois modos, denominados assimilação e acomodação. O primeiro se refere à tentativa de assimilar as experiências que não se coadunam com os esquemas e teorias dos sujeitos. Porém, na inviabilidade disso, fala-se na tendência a modificar esses esquemas para acomodar as novas experiências. De qualquer forma, em ambos os casos, reforça-se o papel ativo dos sujeitos (Castañon, 2005a).

Embora compartilhem pontos em comum, existem diferentes correntes construtivistas, tais como o Construtivismo Radical, do qual Robert Neimeyer é elencado como um representante. A particularidade, neste caso, estaria sustentada na afirmação de que o sujeito é quem determina o objeto na relação de conhecimento, de maneira que nossas construções de realidade não seriam influenciadas por um mundo externo objetivo e independente (Castañon, 2005b).

Por conseguinte, e por razões que o escopo do presente estudo não permite detalhar, Castañon (2005a, p. 42) descreve o Construtivismo Radical como idealista, solipsista, relativista e subjetivista, dentre outros adjetivos. Para esse autor, uma psicoterapia de cunho construtivista radical visa ao incentivo de que os pacientes questionem os próprios pressupostos básicos de visão de mundo, prescindindo de qualquer referência ou parâmetro objetivo, racional ou lógico.

Amparado por esse paradigma construtivista, Neimeyer (2001) desenvolve e amplia uma teoria do luto e as respectivas implicações clínicas. Um dos fundamentos metateóricos utilizados por ele consiste na visão de que os seres humanos são (co)autores das próprias vidas, empenhados no esforço de construir relatos significativos de eventos importantes em suas vidas, revisando, editando ou até mesmo reescrevendo-os quando essas histórias são desafiadas por eventos inesperados ou inconciliáveis. Em vista disso, uma terapia construtivista do luto objetiva auxiliar os pacientes a articular e elaborar a própria narrativa de perda de modo coerente e continuado e com uma percepção de identidade legitimada mesmo que transformada.

Nesse tipo de abordagem, a identidade é concebida como o resultado de uma narrativa organizada em torno das histórias que contamos sobre nós mesmos, das que pessoas relevantes contam sobre nós, e das que “encenamos” na presença delas. Em outros termos, trata-se do conceito de autonarrativa, “uma abrangente estrutura cognitivo-afetivo-comportamental que organiza as ‘micronarrativas’ da vida cotidiana numa ‘macronarrativa’ que consolida nossa autocompreensão, estabelece nosso repertório característico de emoções e objetivos, e guia nossa performance no palco do mundo social” (Neimeyer, 2004, p. 53-54, tradução nossa).

Em circunstâncias de enlutamento, os enlutados podem se ver compelidos a um processo de renegociação da própria identidade, seja preservando, seja experimentando novas características da autonarrativa, tais quais os papeis como filhos, cônjuges ou pais. Transições psicossociais como essas implicam num melindroso processo de construção de significado que envolve não apenas a redefinição identitária, mas também de novas formas de engajamento no mundo (Neimeyer, 2001).

Em seguimento às diversas perdas a que estão suscetíveis, como a morte de alguém com vínculo significativo, os seres humanos tentam, por um lado, assimilá-las coerentemente à sequência de eventos e crenças que compunham a autonarrativa deles até então. Por outro lado, pode haver a tentativa de acomodá-las por meio da reorganização dessa autonarrativa, especialmente quando a assimilação não se realiza devido a um considerável contraste entre a realidade da perda e a percepção de significado (Neimeyer, 2006; Neimeyer et al., 2010).

Destarte, intervenções no luto orientadas por uma teoria construtivista são embasadas no pressuposto de que “a reconstrução de significado em resposta a uma perda é o processo central no luto” (Neimeyer, 2000, p. 548, tradução nossa). Um “trabalho de luto” sob essa ótica envolve reafirmar ou reconstruir um mundo de significado desafiado pela perda (Neimeyer et al., 2014, p. 486). Adaptar-se a uma perda consistiria em construir uma nova realidade na qual as noções de mundo presumido e visão de si foram irremediavelmente alteradas (Gillies & Neimeyer, 2006).

Posto isso, e subsidiado por uma revisão acerca das convergências entre diferentes teorias sobre o luto, Gillies e Neimeyer (2006, p. 36-38) propõem que essa reconstrução de significado se daria por meio de três mecanismos (ou atividades) fundamentais: sense making, benefit finding e identity change. Em resumo, o primeiro equivale à busca por razões para explicar o que aconteceu (a causa de uma morte, por exemplo); o segundo, a uma reavaliação do “lado positivo” de uma experiência; e o terceiro, à ocorrência de mudanças individuais positivas que caracterizariam o chamado crescimento pós-traumático.

Cumpre destacar, no entanto, o endosso de Neimeyer et al. (2014, p. 489, tradução nossa) quanto à afirmação de que “nem todos os enlutados são igualmente suscetíveis a uma crise de significado em consequência de uma perda”. Com efeito, o modelo de reconstrução de significado em resposta ao luto proposto por Gillies e Neimeyer (2006) foi delineado a partir da ideia de que a busca por significado é um processo ativado entre enlutados em situações particulares de crise (distress). Isto é, diante de perdas inconsistentes com significados prévios, os enlutados se engajam na revisão, reavaliação, renovação ou reconstrução desses significados.

Nesse empreendimento de caráter narrativo, duas dimensões são elencadas como chave para compreensão e intervenções clínicas no luto. A primeira corresponde ao processamento da história da perda (event story), ou seja, a uma compreensão dos diferentes aspectos desse evento e dos respectivos desdobramentos na vida do enlutado. Já a segunda está relacionada ao acesso ao “pano de fundo” (back story) da relação com a pessoa falecida, no intuito de restaurar ou reafirmar a natureza do vínculo e assegurar algum encaminhamento para assuntos pendentes entre eles (Neimeyer, 2019; Neimeyer et al., 2014).

Algumas perguntas que os enlutados podem se fazer ou ser solicitados a responder em contexto terapêutico exemplificam o desenrolar dessas duas dimensões. Quanto ao processamento da história da perda, “Qual foi o meu papel ou responsabilidade no que aconteceu?”, “Qual foi a primeira coisa que você soube sobre o que aconteceu? Quem te contou e onde você estava no momento?”, “O que você estava sentindo naquela hora?”, entre outras, podem ser citadas. No tocante ao acesso a aspectos do vínculo, “Quais memórias desse relacionamento me provocam dor, culpa ou tristeza, assim como alegria, segurança ou orgulho?”, “Como eu posso conseguir perdão ou manter essas lembranças vivas?” são alguns exemplos. Tendo isso em vista, as estratégias terapêuticas são delineadas de acordo com as diferentes necessidades e características da história de perda do enlutado (Neimeyer, 2015, 2019).

Logoterapia: Uma Abordagem Fenomenológica sobre o Sentido de Vida

A Fenomenologia, e o assim chamado movimento fenomenológico, surge no final do século XIX com as concepções elaboradas por Edmund Husserl, cujo trabalho se ocupou principalmente da questão do conhecimento. Partindo da ideia da intencionalidade dos fenômenos psíquicos e da crítica à aplicação de métodos positivistas às ciências humanas, esse filósofo defendeu a redução fenomenológica (epoché) como contraponto à atitude natural das ciências daquela época e, assim, “chegar às coisas mesmas” (Ewald, 2008, p. 152).

Por meio de uma atitude fenomenológica, o mundo é acessado como fenômeno, ou seja, como “aquilo que aparece”, na apreensão disso por uma consciência intencional. Consciência se compreende como ato intencional que visa um objeto. Por isso, estabelecida a vivência imediata dessa consciência como a condição fundamental do conhecimento, a Fenomenologia toma a relação sujeito-objeto sob a perspectiva não mais de uma dualidade (Ewald, 2008).

De acordo com Gonçalves et al. (2008, p. 404-407), é uma espécie de co-originariedade que servirá como descrição para a relação entre sujeito cognoscente (ou consciência que percebe) e objeto a ser conhecido. Para a Fenomenologia, a consciência é intencional na medida em que sempre é consciência de alguma coisa, estando sempre dirigida para um objeto; esse, por sua vez, sempre é um objeto para um sujeito, não inserido na consciência, mas visado, percebido, pensado, experienciado. Disso decorre que sujeito e objeto não são tomados como duas entidades separadas e independentes na natureza que entrariam em contato num segundo momento, mas como dois polos correlativos da relação intencional na consciência.

Baseada nessas premissas, a Fenomenologia influenciou diversas áreas de conhecimento, em especial a da compreensão e investigação dos fenômenos da existência. E isso se destaca principalmente por uma postura indagadora, voltada para a descrição e captação da essência dos fenômenos humanos em detrimento de explicações causalistas prévias (Gonçalves et al., 2008). Na Psicologia, um dos desdobramentos mais notórios da colaboração entre o método fenomenológico e as filosofias existencialistas foi o desenvolvimento da Logoterapia por Viktor Frankl.

Para a teoria logoterapêutica, o ser humano se apresenta um ser bio-psico-socio-espiritual que existe em constante relação com o mundo e que está orientado para o logos, isto é, para um sentido a ser desvelado em cada situação concreta dessa relação. Sentido, nesse caso, pode ser compreendido como uma entre as várias possibilidades de atuação, ou de vivência de valores, que se desdobram nessa relação ser humano-mundo (Lima Neto, 2013). Antes de um aprofundamento nesse tema do sentido em si, faz-se necessário abordar os outros dois elos da tríade filosófica que, articulados por Frankl (2020), baseiam a Logoterapia.

O primeiro pressuposto logoterapêutico fundamental é a liberdade da vontade, que se refere à capacidade do ser humano de se posicionar diante de determinantes somáticos, psíquicos e sociais da existência, adentrando a chamada dimensão noética. Não se trata de uma espécie de liberdade ilimitada, mas da liberdade de um ser finito que, apesar dos condicionamentos, é capaz de escolher a própria atitude diante do mundo e de si mesmo (Frankl, 2020).

O segundo pressuposto logoterapêutico fundamental é a vontade de sentido, uma visão antropológica para qual é inerente uma orientação humana à busca pela realização de sentidos na vida - e não impulsionada, por exemplo, por uma psicodinâmica do prazer ou do poder. Nessa lógica, a existência é marcada pela tensão entre o que o ser humano é e aquilo que deve se tornar, entre ser e sentido, nos termos de uma transcendência em direção a algo para além de si mesmo, ou seja, diferente de si mesmo (autotranscendência) (Frankl, 2020).

A vontade de sentido de uma pessoa só pode ser evocada se o sentido em si puder ser elucidado como algo que se mostra essencialmente mais do que mera autoexpressão. Isso implica certo grau de objetividade, e, sem um mínimo de objetividade, o sentido nunca mereceria ser realizado, não valeria a pena. Nós não juntamos e atribuímos sentido às coisas simplesmente; nós, na verdade, os encontramos; não inventamos os sentidos, nós os detectamos (Frankl, 2020, p. 36).

Para Frankl (2020), então, uma abordagem verdadeiramente fenomenológica do sentido implica em considerá-lo como a contraparte ou o correlato objetivo de uma tensão na qual, do outro lado, se encontra o ser humano e o respectivo aspecto subjetivo da existência marcado pela vontade de sentido. Em outras palavras, há um ser-no-mundo orientado à realização de sentidos e valores, assim como há sentidos no mundo disponíveis para concretização.

Na Logoterapia, a percepção do sentido é tratada como a “descoberta de uma possibilidade diante do pano de fundo da realidade” (Frankl, 1990, p. 45). Conforme ilustrado por Lukas (1992), em todos os momentos a vida humana sempre se desenrola numa espécie de fronteira de um conjunto de todas as possibilidades do mundo ainda não realizadas (o possível, ou o futuro numa perspectiva temporal) para o conjunto de todas as possibilidades realizadas até o momento (o real, ou o passado numa perspectiva temporal).

Contudo, dentre as possibilidades de escolha do ser humano, isto é, dentro de seu espaço de liberdade, existem possibilidades que merecem ser realizadas. Em associação aos conjuntos do que “pode ser” e do que “é”, tem-se, pois, o conjunto do que “deveria ser”, cuja apreensão, ainda que subjetiva, preserva uma condição de objetividade no mundo. Assim, o sentido de uma situação, ou um sentido na vida, consistiria na realização de uma possibilidade que, estando ao alcance da escolha, se apreendeu como aquela que deveria vir-a-ser (Lukas, 1992).

Desse modo, num contexto clínico logoterapêutico, um dos objetivos é mediar o alargamento do campo de percepção de sentidos, apenas ressaltando-os e nunca transferindo quaisquer concepções de valor ou de mundo. Por meio da relação com o terapeuta, busca-se identificar aquelas possibilidades que podem e merecem ser realizadas pelo paciente (Frankl, 2020; Lukas, 1992).

Ademais, Frankl (1990, 2020) argumenta que uma análise fenomenológica da autocompreensão ontológica pré-reflexiva humana aponta para três vias principais de realização de sentido. Segundo o autor, isso é possível por meio da realização de uma ação ou criação de uma obra - daquilo que se doa à vida; por meio das vivências de algo ou junto a alguém - daquilo que se recebe do mundo; e por meio da tomada de atitude diante de um destino inalterável - de uma mudança de posicionamento em si mesmo.

Esses são, respectivamente, os denominados valores criativos, experienciais e atitudinais. O caso dos últimos, entretanto, interessa especialmente às discussões do presente estudo, visto que incluem situações em que o ser humano não dispõe de possibilidades de escolha para alterar a realidade, tal como a morte de alguém que ama. Ao invés disso, resta conservada a possibilidade de alterar a si mesmo e, “portanto, também lá onde somos vítimas sem ajuda, lançados numa situação sem esperança, também lá, sim, exatamente lá, a vida pode ainda sempre se transformar numa vida plena de sentido” (Frankl, 1990, p. 48).

Síntese Propositiva acerca do Significado e do Sentido de Vida no Luto

A priori, a diferença entre significado e sentido talvez pareça simplesmente conceitual. Porém, a partir das teorias apresentadas neste estudo, permite ser analisada sob o aspecto de, ao menos, uma divergência de natureza epistemológica. Diferente do construtivismo que fundamenta a Teoria da Reconstrução do Significado, a abordagem fenomenológica da Psicologia Centrada no Sentido (Logoterapia) está calcada na tese de que “falar do mundo como mera ‘projeção’ do sujeito é fazer injustiça à plenitude do fenômeno do ato cognitivo, que é a autotranscendência da existência em direção ao mundo como realidade objetiva” (Frankl, 2020, p. 68).

Consequentemente, o sentido é apreendido eminentemente como uma vivência na relação entre ser humano e mundo, e não como algo decorrente de uma reflexão, construção ou teorização (Lima Neto, 2013, p. 11). Na hipótese apresentada por Pacciolla (2015), o significado sucede a uma interpretação atribuída com base em conhecimentos e experiências, ao passo que o sentido precede a algo ou alguém como respectiva razão de ser e se apresenta como um horizonte que abrange diferentes possibilidades de significados pessoais.

Em seguimento às análises comparativas ora empreendidas, um significado pode ser visualizado como produto do esforço de um indivíduo para reestabelecer um estado de equilíbrio psicodinâmico referente às noções de si e do mundo. Isso posto, a reconstrução de significado ocorre em circunstâncias nas quais o indivíduo precisa reorganizar coerentemente a compreensão de vivências passadas.

O sentido, por sua vez, advém da percepção de concretização da melhor possibilidade de configuração de si ou do mundo nas diferentes situações da vida concreta de um ser humano na relação com este mundo. Em se tratando da existência humana, uma afirmação acerca do sentido de algo para alguém equivale antes à avaliação de um processo em si, e não de um resultado adquirido ou construto psicológico desenvolvido.

Como disse o filósofo existencialista Kierkegaard (citado por Ewald, 2008, p. 154), “a vida só pode ser compreendida olhando-se para trás e só pode ser vivida olhando-se para frente”. Sinteticamente, seria oportuno afirmar que o ser humano tem significados e vive sentidos. No luto, enquanto os significados são consequências de uma vida com a perda, a realização de sentidos faz parte da continuidade de uma vida apesar dessa perda.

Fenomenologicamente, diz-se que o mundo vivido é modificado na medida em que o “tu” de uma relação “eu-tu” é suprimido corporal e temporalmente. Dessa maneira, uma pessoa tem o próprio campo existencial transformado a ponto de lhe serem exigidas novas formas de ser-no-mundo atreladas a uma espécie de ausência-presente de um ente querido (Freitas, 2013). O luto representa a exigência tanto de novos sentidos, como de uma ressignificação da relação entre morto e enlutado, resumida no questionamento “o que posso ser como existência sem esse outro que ainda é presença para mim, para o que sou?” (Freitas, 2018, p. 54).

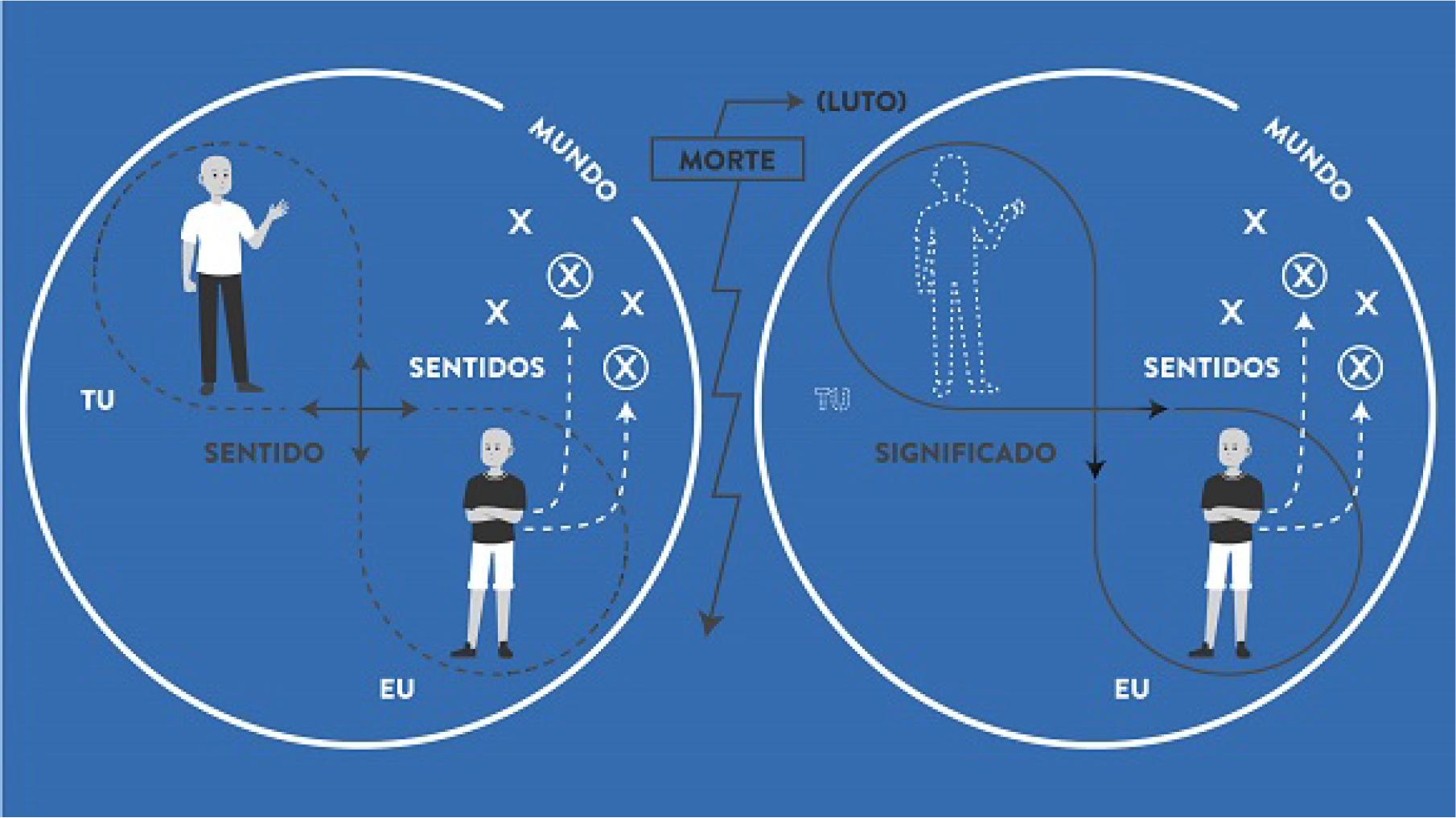

A Figura 1 ajuda a ilustrar a articulação delineada com base nessas proposições. Nela, o significado é conceituado em retrospectiva e no que tange à história e ao rompimento do relacionamento entre enlutado e a pessoa falecida. Com a morte de alguém, perdem-se também quaisquer possibilidades de realização de sentido por meio da correspondente relação eu-tu. Até mesmo por isso, o sentido se vislumbra adiante e no âmbito da relação entre enlutado e o mundo com todas as possibilidades que ainda lhe sejam inerentes.

Uma possível ressalva a esta síntese consiste no fato de se tratar de uma diferenciação entre significado e sentido proveniente de teorias diversas. Todavia, cumpre ressaltar que a intenção desta proposta não pretende se basear numa espécie de ecletismo paradigmático acrítico, mas sim na própria possibilidade de uma articulação mais bem fundamentada dos termos ora analisados.

Para psicoterapeutas, essa diferenciação pode ajudar a estabelecer uma coerência método-epistemológica em intervenções em processos de luto. Ainda que estas concepções não estejam explicitamente conscientes para os que as utilizam, subjazem às teorias psicológicas, no mínimo, uma visão antropológica e uma cosmovisão, que podem nem sempre coadunar com as práticas terapêuticas utilizadas. Entretanto, uma tendência contemporânea entre profissionais da Psicologia é a de supervalorização das técnicas, por vezes em detrimento do cuidado ético. No campo das práticas clínicas junto a enlutados, isso se verifica, por exemplo, pela preocupação de alguns psicólogos em aplicar, indiscriminadamente, estratégias oriundas de diferentes teorias sobre o luto, inclusive abrindo mão de um posicionamento bem definido sobre a abordagem psicológica que orienta esse trabalho.

Por outro lado, e apesar das divergências entre terapias de caráter construtivista e fenomenológico, Corrie e Milton (2000) explicam como se fazem viáveis interlocuções teóricas e práticas entre essas perspectivas distintas justamente em torno do conceito de meaning como um aspecto central de experiências da vida humana. Frente à necessidade de adaptação desse termo à língua portuguesa, a distinção conceitual proposta neste artigo pode ser tomada como uma forma de resguardar tanto a diferença de filiação epistemológica, como a possibilidade de comunicação científica entre pares, visto que pode favorecer, por exemplo, certa homogeneidade em comparações entre diferentes trabalhos a respeito de significado e de sentido em processos de luto.

Um modelo do processo do luto que parece corroborar esta síntese é o da Tripla Integração proposto por Barbosa (2010). De acordo com ele, o luto se faz pelo movimento oscilatório entre três polos, quais sejam, aceitação e compreensão da perda, aquisição de significado e adaptação criativa à vida. Embora faça uso relativamente ambíguo dos termos significado e sentido, o autor aponta a reconstrução de significado como um dos elementos necessários à descoberta de sentido, do que se deduz certa interdependência entre esses processos.

Assim, aos pesquisadores fica o convite para realização de estudos empíricos acerca das teses aqui articuladas. Entre outras eventuais perguntas oriundas deste modelo, sugere-se buscar responder se haveria algum tipo de relação entre a reconstrução de significado e a percepção de sentido na vida entre enlutados. Nessa direção, pode ser pertinente, por exemplo, a análise de situações em que um enlutado perde um ente querido e, devido à conjuntura da morte, passa a se dedicar a uma causa como criação de organizações não governamentais ou luta pela aprovação de leis relacionadas a essa perda.

Futuras pesquisas poderiam adaptar medidas de construção de significados, assim como utilizar instrumentos psicométricos robustos já disponíveis em contexto brasileiro para avaliar a percepção e fontes de sentido, a partir do que talvez seja possível analisar as respectivas associações. Investigações qualitativas também podem ser úteis no intuito de verificar se pessoas enlutadas percebem, de fato, a diferença abordada neste estudo na vida concreta delas.