Ao afirmar que não existe hierarquia de opressão, Lorde (1983) propõe uma série de cruzamentos que atravessam o sujeito a partir da convocação a um regime de identificação, este envolve uma série de nominações, tais como gênero, raça, classe, idade, profissão, local de nascimento. A proposta de não hierarquizar as opressões se dá no sentido de não segmentar a experiência, e sim poder vislumbrar as diferentes camadas de opressão, uma vez que o poder interpela desde marcos hegemônicos. Soma-se a essa ideia o conceito de interseccionalidade desenvolvido por Crenshaw (1989), que parte da proposta de um entroncamento entre a discriminação de gênero e a discriminação racial, como uma lente que considera mutuamente ambos os fenômenos em sobreposição, e não de forma excludente. À luz dessas duas propostas, que veiculam importantes consequências sociopolíticas e emocionais por meio da interação entre categorias sociais que atravessam o sujeito, é possível observar a multiplicidade de formas de opressão que corpos negros, femininos, provenientes da classe popular e de territórios periféricos são alvo ao longo da história do Brasil.

De modo a (re)produzir desigualdades e a estabelecer o lugar destes corpos na organização social, os representantes do “patriarcado capitalista supremacista branco imperialista” (Hooks, 2022, posição 507) não cedem dos seus privilégios, tampouco dos projetos para manter o monopólio do poder econômico e político. Resulta desse monopólio o esforço em apagar o que há em comum entre ética e política, a saber, as relações humanas e sua interdependência, ação que contribui para a perpetuação de estruturas de violência (Souza, 2022). Violência de gênero, racismo e segregação são três dos múltiplos exemplos que estas estruturas engendram e nas quais o ódio ao outro se mostra voraz. Ódio que junto com a ignorância e o amor é identificado como uma das paixões do ser (Lacan, 1958/1998a), em outras palavras, estão sempre à espreita de um espaço nas relações humanas.

Em nosso país, a insistência destas estruturas de violência aparece de modo explícito sobre territórios periféricos marcados pelo descaso do Estado. Com o abandono governamental, estes territórios ficam à mercê de lógicas de guerra, submetidos, por exemplo, aos caprichos, às leis, ao aliciamento e aos confrontos impostos pelas facções criminosas. A suspensão de direitos básicos para uma vida digna escancara no dia a dia, precisamente das mulheres e crianças, todo tipo de dano que decorre da cronicidade deste cenário social que é de caráter excessivo e mortífero.

Ante essas circunstâncias, não é exagero afirmar que em nosso país os territórios periféricos são compreendidos como territórios residuais. Contudo, estes são também reconhecidos e nomeados popularmente como comunidades, o que à nossa escuta e testemunho não acontecem por acaso. Em que pese todo o aparato de poder que sustenta estruturas de violência nestes lugares, é neles que atualmente têm emergido formas de saber-fazer política, de “conceber e criar uma estrutura ética de convivência” (Souza, 2022, p. 300), a partir de experiências coletivas e emancipatórias que fazem uso da força da não violência como prática de resistência à destruição (Butler, 2021).

Esse é o caso de um Coletivo de Mulheres que ocupou uma escola arbitrariamente desativada pelo Estado. E que a fim de fazer desse lugar um local de cultura, solidariedade e formação política, tem se dedicado à luta por enlaces que são capazes de subverter o virulento individualismo que padece a sociedade atual. Assim, do Real da violência que “não pára de não se escrever” (Lacan, 1973/1985a, p. 101) nas vidas que habitam esses territórios, e em meio às ruínas do significante comum em nossa época, temos observado a potência que corpos femininos, negros e periféricos viabilizam para, a contrapelo dos discursos que governam o laço social, resistir aos lugares pre-determinados que historicamente lhes são atribuídos (Gonzalez & Hasenbalg, 2022).

Em vista desse cenário brasileiro de impasses socio-políticos, de potentes vozes e ações que têm surgido das comunidades interpeladas por estruturas de violência cotidiana, e, ainda, considerando a premissa de que quando nós psicanalistas não aceitamos fazer a análise política de uma determinada época, acabamos por contribuir com o aumento da degradação de uma situação social (Mannoni, 1990). Este trabalho se dedica a mostrar as políticas de aliança que estão se construindo por meio de um Coletivo de Mulheres da periferia de Porto Alegre/RS. Bem como tem por objetivo refletir à luz da teoria psicanalítica o que nos ensinam estas experiências coletivas, comunitárias e emancipatórias que, mesmo atravessadas por todo tipo de precariedade, fazem de uma “condição faltante” generalizada o levante de políticas de vida para novos futuros.

O Território e o Coletivo de Mulheres

São muitas as histórias que escutamos ao acompanharmos esse Coletivo, trabalho que se faz possível a partir de um projeto de extensão universitária vinculado a um projeto de pesquisa, ambos realizados pelo LITORAIS - Laboratório de Estudos e Pesquisas em Psicanálise e Cultura, e aprovado pelo Comitê de Ética do Instituto de Psicologia da UFRGS sob o parecer número 5.882.843. Construído em torno de experiências de mulheres que, em sua maioria, são negras, o compartilhamento singular de saberes que o corpo de cada liderança feminina transmite umas às outras, enlaça o desejo comum por uma ação transformativa que se tece no presente e se engaja, ao mesmo tempo, em um projeto de futuro diferente para seus filhos, a comunidade e o território.

O Coletivo teve seu início em 2020, com a ocupação de uma escola estadual que há mais de cinquenta anos era referência para diversos estudantes e famílias da região, mas que foi desativada pelo governo estadual com a alegação de que o número de matrículas era insuficiente. Localizada atrás de um posto de saúde 24h e ao lado de uma creche infantil, a escola era reconhecida tradicional e afetivamente, não somente pelos moradores do entorno, mas também por diversas pequenas comunidades que compõem o território. Podemos dizer que a escola representava um elo de pertencimento à comunidade.

A decisão pela ocupação aconteceu após a descoberta de um corpo feminino morto dentro de um dos prédios da antiga escola. Após o fechamento da instituição, em 2018, as instalações e o terreno foram invadidos pelo tráfico e o local virou abrigo para usuários de drogas, além de ser palco para ações violentas, inclusive, de tortura. Foram diversas as manifestações feitas por grupos de moradores cobrando providências dos órgãos públicos, sem resolução do cenário. Diante dessa omissão, estas mulheres, acompanhadas de alicates e fortalecidas pela esperança comum de um lugar seguro para seus filhos, romperam os cadeados que encarceravam a entrada da escola e iniciaram a recuperação do espaço.

Através de um mutirão comunitário, viabilizaram a limpeza das salas que estavam em más condições de conservação, e assim fizeram com todo o restante das instalações. Lâmpadas, fios e portas saqueadas, sangue, camisinhas e seringas recolhidas, bem como um imenso terreno a ser desbravado com facões, tamanho a altura do mato que cobria o chão. No entanto, antes de efetivarem a ocupação, foi necessário um diálogo, precisamente para que as pessoas que invadiam e faziam uso pernicioso da escola cessassem às idas ao local.

“Fábrica de sonhos”, foi assim que uma das mulheres se referiu ao Coletivo. Sonhos que estão a se concretizar a partir de alianças e ações coletivas. Uma horta comunitária foi criada. Esta é cuidada por muitas mãos e já vem possibilitando as primeiras colheitas; a organização de um brechó para arrecadar recursos; a tão desejada cozinha comunitária que está prestes a sair do papel, através de uma parceria com o curso de arquitetura de uma universidade local; o início de uma oficina de costura e artesanato para a geração de renda para as mulheres; aulas de capoeira para as crianças e adolescentes; festas comunitárias; parceria com a defensoria pública para garantir vagas em creche e regularização da luz na comunidade. Esses são alguns sonhos já em fabricação.

Ao mesmo tempo em que oferece a oportunidade de diferentes atividades para a comunidade, este Coletivo que pulsa vida em meio à barbárie, também tem construído caminhos para discussões sociopolíticas. Estes se realizam por meio de reflexões sobre racismo e feminismos, temas que fomentam a formação de uma consciência política das diferentes opressões que atingem elas e a comunidade. Uma “junção de mulheres”, como nomeou uma das integrantes, que desejam ser reconhecidas enquanto potência e não mais como vulneráveis. Potência criativa (de vida).

Considerando as mobilizações que estas mulheres têm produzido, pensamos que não é possível dissociar corpo coletivo de ação ético-política, pois a “estrutura” que por meio destas alianças se ergue, se fundamenta sobre laços de solidariedade e emancipação no e do território. Tomemos a escola novamente. Para além da função educacional, era uma instituição que forjava o senso de comunidade, pertencimento e possibilidade de futuro tanto para os alunos quanto para as famílias. Mais de uma vez, escutamos relatos carregados de lembranças afetuosas daqueles que ali circulavam. Nesse sentido, a contrapelo de discursos objetivantes e individualistas, essas mulheres partilham de uma linguagem que insere o território como extensão de seus corpos, e assim, estremecem e desconstroem um histórico de repressões sistemáticas.

Em vista dessas experiências e testemunhos, neste trabalho também reconhecemos a importância do conceito de corpo-território. Cunhado por diferentes coletivos de mulheres indígenas e negras da América Central na luta contra o extrativismo, e retomado por Gago (2020), professora argentina que se dedica a pesquisas sobre feminismos, economias populares e política na América Latina, o corpo-território constrói-se enquanto conceito político que, para além de evidenciar a exploração dos territórios, sejam eles camponeses, indígenas ou urbanos, retoma a implicação de tais explorações também na violação de corpos. Desta forma, a autora entende que, a partir do enlace entre corpo e território, é possível enfrentar o que ela chama de extrativismo ampliado.

Gago (2020), compreende que as novas dinâmicas de exploração ultrapassam a extração de matérias-primas, e se ampliam, por exemplo, à especulação imobiliária e ao endividamento em massa em territórios urbanos, servindo, então, para a acumulação capitalista. Acumulação que requer a busca por novos territórios a serem colonizados, e que provoca diferentes violências sobre os corpos pertencentes a esses espaços comunais, de modo mais intenso sobre corpo de mulheres.

Nesta perspectiva que surge de lutas feministas, o corpo está para além da esfera individualista, desta que diz de um lugar de posse, do eu versus eles. Neste transbordamento, há uma continuidade política que se expressa na indissociação entre corpo e território, entre corpo e coletivo. Desse modo, fica em evidência a relação de interdependência, não só entre os sujeitos, mas também com outras forças não humanas, tão necessárias para a manutenção da vida. Afetos, memórias e trajetórias que se singularizam em cada corpo à medida que são traçadas na relação com outros corpos, isto é, coletivamente. Assim, corpo-território “consegue pôr em relevo saberes do corpo (sobre cuidado, autodefesa, ecologia e riqueza) e, ao mesmo tempo, desenvolver a indeterminação de sua capacidade - isto é, a necessidade da aliança como potência específica e incontornável” (Gago, 2020, p. 109).

O Real da Falta e o Real da Violência

Contextualizado o território e o Coletivo de Mulheres, fenômeno que nos mobiliza enquanto pesquisadoras e psicanalistas, nos dedicamos nesta seção a articular Psicanálise e Política a partir do ensino de Lacan. Vale ressaltar que essa articulação não ocorre sem o respaldo de leituras de autoras da Teoria Feminista que atravessam as produções acadêmicas do nosso grupo de pesquisa, algumas já citadas neste artigo.

Considerando o ensino lacaniano, aquilo que se repete e se aproxima do sem sentido podemos chamar de Real, cuja característica é insistir em se apresentar, apesar dos esforços direcionados à recuperação ou construção de sentidos compartilhados. Não há perspectiva de fuga ou conquista absoluta do esburacamento que o Real produz na condição humana, mas há, entretanto, a possibilidade de constituir bordas por meio do Simbólico, da produção de discursos que delineiam litorais.

O Real que insiste determina um ponto comum ao qual toda a estrutura social está referenciada: ponto de convergência para uma impossibilidade (Lacan, 1968/2008a). Trata-se de uma impossibilidade que é metaforizada como corte, como o “traçado da tesoura” no tecido simbólico que constitui o sujeito e o laço social. Essa perspectiva do Real, que sinaliza a insistência de um “fundamento em falta”, resulta em um saber psicanalítico sobre o mundo humano, saber que reconhece o caráter radical de um fundamento que não se apresenta como totalidade (Alemán, 2010).

Interpelados pela falta dessa totalidade que em nossa condição de sujeitos se revela como desamparo, falta de sentido e de garantias, somos sempre convocados à invenção de saídas possíveis ante o sofrimento psíquico e os problemas sociais de uma época. Essa é também uma convocação ao enlace, ao trabalho de construção do tecido social que passa ao largo de ser o produto de um processo natural, já que aquilo que liga os sujeitos em determinada sociedade não está posto desde o início como acontece com os animais, estes, governados por um código instintivo. No caso dos humanos, Lacan (1973/1985b) sinaliza que “o liame social só se instaura por ancorar-se na maneira pela qual a linguagem se situa e se imprime” (p. 60) sobre o ser falante, afirmação que resulta na designação do laço social como discurso, como trama simbólica que enreda os sujeitos. Assim, o discurso se revela como uma espécie de tear simbólico que reúne os significantes capazes de tecer as modalidades de entrelaçamento que sustentam determinada estrutura social.

Acontece que é intrínseco ao Real da falta o seu retorno, e assim, embora um discurso opere a fim de “remendar” simbolicamente o corte, sua operação pode apenas ser parcialmente bem-sucedida. Essa condição não toda resulta do caráter paradoxal da linguagem humana, que a um só tempo permite rasgar e tecer realidades humanas, desamparar e amparar os sujeitos. Em termos de sociedade, o caráter paradoxal do discurso aparece no fato de que há discursos “abertos” que caminham na direção da emancipação e da aliança coletiva, bem como há discursos “fechados” que potencializam a servidão e o individualismo. Sobre essa questão também podemos dizer que os discursos abertos consideram a alteridade e a interdependência das relações humanas, enquanto os discursos fechados tendem a ser autorreferentes, isto é, centrados em interesses particulares a partir da exclusão do interesse dos outros.

Uma das formas de retorno do Real acontece na ruína de um semblante (Badiou, 2017), já que, na qualidade de semblante, um discurso é aquilo que possibilita “remendar”, mas não suturar o corte de nossa condição fal(t)ante. Nesse sentido, é esperado que um discurso faça semblante de totalidade, isto é, apareça “sem-corte”. Tomemos como exemplo os discursos historicamente conhecidos como de mestria: eles são enunciados por determinados sujeitos (o padre, o general, o especialista, o político…) que cumprem uma função de fiadores do sentido da existência e da “solução-final”, sejamos fiéis à palavra deles e o mal-estar de nosso fundamento em falta estará “resolvido”.

Atualmente, o discurso que designa o laço social de nossa época é o do capitalista e “o semblante contemporâneo do real capitalista é a democracia” (Badiou, 2017, n.p.). Inicialmente, podemos pensar com o filósofo que a realidade democrática proposta pela globalização de mercado é falaciosa, seja pela liberdade que alude através do “livre” comércio, seja pela independência que fomenta através do individualismo, ou ainda, pela ilusão de completude que vende através dos gadgets que “completam” a nossa condição faltante. Trata-se, portanto, de uma “democracia imaginária”, uma peça, no sentido teatral e fantasioso do termo, que o discurso do capitalista está sempre apresentando aos sujeitos (Badiou, 2017).

Tomemos como exemplo a denúncia incansável que as atividades do Coletivo de Mulheres evidenciam acerca do mito da democracia racial e de gênero no território brasileiro. Coletivamente, essas mulheres se engajam em atividades capazes de ofertar alimento, amparo, saúde física e mental, bem como formação política e pensamento crítico através de iniciativas que trabalham na contramão do assistencialismo, do individualismo e da acumulação de bens. No livro Lugar de negro, Gonzalez e Hasenbalg (2022) demonstram a exposição sistemática da população negra no Brasil “a um ciclo cumulativo de desvantagens que afeta sua mobilidade social” (p. 120). Segundo os autores, as desigualdades de raça, gênero e classe não são apenas um legado do passado, são desigualdades perpetuadas por uma estrutura desigual de oportunidades que inviabiliza o ideal de igualdade democrática, sendo muito pouco provável o seu êxito “através de um mecanismo calcado no mercado, isto é, o processo de mobilidade social individual” (Gonzalez & Hasenbalg, 2022, p. 122). Nota-se nessa estrutura, nesse discurso que designa modalidades de relações humanas, precisamente, o caráter imperialista do capitalismo (Lacan, 1970/1992a).

Embora Lacan (1972/2023) tenha nomeado o discurso do capitalista como um quinto discurso na conferência que realizou em Milão, não há entre os psicanalistas um consenso sobre a sua designação enquanto laço social. Soller (2021) refere que com o triunfo do capitalismo liberal, a ideologia do benefício e da autopromoção passa a se apresentar como uma virtude, assim, o que o discurso do capitalista passa a instituir através da promoção indivíduo-gadgets é “um laço, digamos, muito pouco social” (posição 244). Na conferência intitulada Ódio, racismo e segregação, o psicanalista argentino Rolando Karothy (comunicação pessoal, 8 de fevereiro de 2023) sinaliza que se trata de um discurso contraditório, pois ao mesmo tempo em que estamos todos nele, também se revela como uma forma de romper enlaces.

Uma das consequências dessa racionalidade é a de que na periferia estas mulheres vivenciam o “livre” mercado através de uma corrida pela sobrevivência delas e dos seus filhos que, entre o abandono do Estado e o autoritarismo das facções criminosas, inventam formas de resistir ao Real da violência que diariamente atravessa suas vidas. No que tange ao que aparece através do ato de ocupação da escola realizado pelo Coletivo de Mulheres, é possível observar que enquanto o discurso do capitalista opera a fim de despolitizar o laço e esvaziar o significante comunidade, a formação de um corpo coletivo opera como contraofensiva capaz de produzir uma subversão nesse discurso que as objetifica.

Compreendemos que o caráter excessivo desses territórios marcados por todo tipo de precariedade denuncia uma vertente que aqui nomeamos como o Real da violência, vertente que dificulta qualquer possibilidade do que podemos nomear como semblantes civilizatórios, entendendo o termo civilização como o antônimo de natureza, ou seja, como aquilo que nos remete à humanidade da espécie humana, tal como sinaliza o psicanalista brasileiro Rinaldo Voltolini (comunicação pessoal, 16 de março de 2023) na conferência O declínio do valor político da palavra.

Para esclarecermos a dimensão de intensidade que atinge estes corpos femininos, negros e periféricos, tomemos como referência a noção de trauma que se articula com os excessos que atravessam os sujeitos e seus corpos repentinas e repetidas vezes, como foram os casos das neuroses de guerras analisadas por Freud e nas quais ele constatou a presença do traumático, contexto “diante do qual, como se diz, o sujeito “não pode fazer nada” exceto sofrer as consequências” (Soller, 2021, posição 172). Para o nosso trabalho, essa aproximação com o traumático nos serve apenas para demonstrar a intensidade destes cenários nos quais o Real da violência incide fazendo parte do cotidiano de determinadas populações brasileiras, e não para representar uma espécie de impotência e vitimização destes sujeitos. O que almejamos pôr em evidência é a potência que a aliança de mulheres através de uma coletividade pode apresentar como contraexperiência aos desenlaces promovidos pelo discurso do capitalista, potência que se revela como uma política, como um saber-fazer com o Real (Alemán, 2010).

Outros exemplos de contraexperiência e de ação política que aparecem na escuta e no ato desse Coletivo de Mulheres em aliança com outros movimentos também organizados por mulheres são: 1) a definição do que passaram a nomear como feminismo popular, a saber, o feminismo “que fala das coisas que acontece com a gente todos os dias”, como definiu uma das integrantes; 2) a solidariedade em torno da violência de gênero que aparece como uma experiência comum aos corpos femininos do território; e 3) as mobilizações para as recentes eleições de uma deputada Estadual e uma deputada Federal capazes de representá-las no Parlamento.

A própria lógica de coletividade, que passa ao largo da tentativa de estabelecer uma hierarquia entre as mulheres, também se apresenta como uma saída possível ante o caráter imperialista do capitalismo. Como destaca Soller (2021), a reunião de indivíduos que o discurso do capitalismo proporciona não passa de agrupamentos desvinculados de um laço libidinal: “Eros não é convocado: associar-se com seus mais-de-gozar industrializados não é se associar com seu semelhante” (posição 248). Temos com isso uma subversão do que representa o residual em nossa sociedade, “o resíduo último da fragmentação dos laços sociais, como já disse, é o indivíduo” (Soller, 2021, posição 952). É também o que ressalta Alemán (2010), ao destacar que a figura do indivíduo é indiferente à dimensão constitutivamente política da existência, sendo o discurso do capitalista produtor de “um indivíduo referido apenas ao gozo autista do objeto técnico que se realiza como mercadoria subjetiva na cultura de massas” (Alemán, 2010, p. 20, tradução nossa).

Ante essas considerações que denunciam os problemas do discurso dominante de nossa época e seus efeitos na vida e no território de corpos negros, femininos e periféricos cabe-nos a pergunta: a que pode servir a Psicanálise neste cenário?

Discurso do Analista e Experiência Emancipatória

Muito já se falou e se escreveu sobre a perspectiva da psicanálise em extensão, leitura lacaniana sobre a práxis psicanalítica fora do enquadre do consultório e do setting burguês. Contudo, estender a psicanálise para o mundo (Lacan, 1967/2003) por meio de uma técnica, ética e política que lhe são específicas, não ocorre sem a contextualização do território no qual a experiência de escuta e intervenção se farão disponíveis. Nesse sentido, desde uma perspectiva global podemos pensar junto com Souza (1991), no livro A clínica do social, uma ambição de que “a psicanálise possa vir, ela também - por que não? - a fazer sintoma social” (p. 78), ao contribuir para a modificação da relação do sujeito com o seu ato e, desde esta posição, engajar cada sujeito em uma dimensão propriamente ética do seu agir no mundo.

Já no que tange a uma perspectiva territorial, cabe a implicação dos psicanalistas de arriscarem com seus corpos outras experiências clínicas que ensejam novas perguntas, tais como as que nos ocorreram quando esse Coletivo de Mulheres demandou atendimento psicológico à universidade pública: qual clínica é possível de ser feita considerando “as coisas que acontecem” com estas mulheres todos os dias? Como acompanhar um Coletivo e disponibilizar escuta em um território marcado pelo Real da violência resultante do abandono Estatal e da guerra entre facções criminosas?

Estas são perguntas que vêm encontrando desenvolvimento, fomentando pesquisa e produzindo discussões acerca do que podemos compreender como uma direção de ação para os psicanalistas no contexto histórico, social, político e econômico do Brasil. Para tanto, a proposta lacaniana do discurso do analista e a escuta psicanalítica, tem se apresentado como importantes norteadores clínicos no encontro com este Coletivo de Mulheres e o território em que suas vidas acontecem. No que tange ao escopo deste artigo, gostaríamos de enfatizar a psicanálise enquanto uma práxis que põe em condição ações capazes de tratar o Real pela via do Simbólico (Lacan, 1964/2008b). Em vista disso, interessa-nos destacar algumas considerações sobre o discurso do analista e o seu valor político.

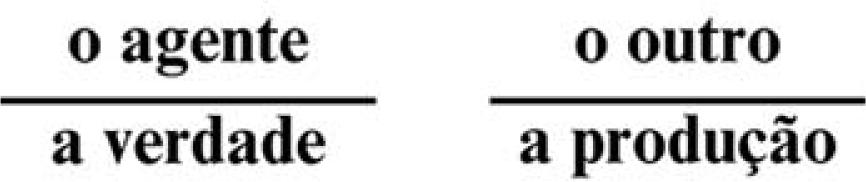

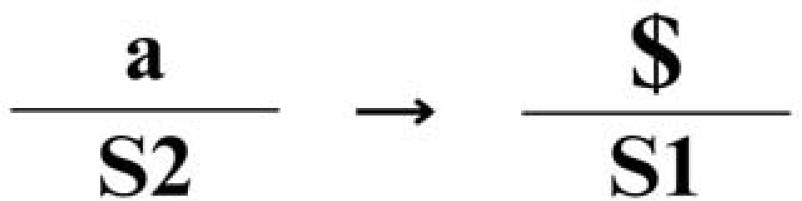

Lacan (1973/1985) sustenta que todo vínculo entre os sujeitos está pautado por uma estrutura discursiva, e que esta se mostra composta por quatro lugares dentro de uma estrutura em que é possível localizar quatro elementos (Lacan, 1970 /1992b). Os quatro lugares são: o do agente, o do outro, o da produção e o da verdade, e, a depender da disposição dos elementos S1, S2, a e $, escrevem-se os discursos do mestre, da histérica, da universidade e do analista.

Para o momento não nos interessa expor acerca de cada discurso, e sim sinalizar ao menos duas funções que a posição de qualquer sujeito desde o discurso do analista pode operar no laço social, são elas: 1) alçar a falta e a alteridade como produtoras de modalidades de saber-fazer política sem rechaçar o Real; e 2) escrever a exigência de enlace a partir de uma estrutura discursiva capaz de “fazer comunidade” por meio da emancipação e não da igualdade.

Quando Lacan (1970/1992b) decide localizar a falta (a) no lugar do agente do discurso, ou seja, daquilo que age sobre o sujeito ($) que ocupa o lugar do outro na estrutura, o psicanalista nos coloca diante de um laço social que se vetoriza pelo fundamento em falta, ação que estabelece a alteridade, ou, ainda, a radical diferença de cada sujeito, como motor de uma matriz ética que caminha na contramão do desejo de totalidade e homogeneização veiculados pelo discurso do capitalista.

Ao localizar o saber (S2) no lugar da verdade, que de acordo com o autor nada mais é que alçar o saber como enigma, o caráter comum que há entre verdade e saber é o fato de que nunca podemos dizê-los a não ser pela metade (Lacan, 1969/1992c). Nesse sentido, a produção que resulta do discurso do analista é a do significante (S1) não todo, ou seja, de que não há um Outro “sem-corte”, o que revela a necessidade do engajamento de cada um em um trabalho coletivo para a criação de um saber-fazer política, isto é, um saber-fazer com o Real que “não pára de não se escrever” no corpo social.

Em vista destas considerações sobre: 1) o discurso do analista; 2) o que temos discutido e testemunhado a partir dos encontros com o Coletivo de Mulheres; e 3) de nossa implicação, enquanto pesquisadoras, sobre o que a psicanálise pode colocar a serviço do laço social de nossa época; temos nos dedicado a pensar no que se decanta da experiência de ida a campo, e apostado na reflexão sobre a possibilidade da estrutura do discurso do analista como uma formalização capaz de “fazer comunidade” ao poder ser considerado como uma matriz ética comum entre diferentes campos do conhecimento (Pereira, 2019). Ou seja, um discurso capaz de agenciar a experiência emancipatória de uma referência comum à falta-a-ser, condição que exige enlace e que possibilita uma contraexperiência ao Real da violência que corrói corpos negros, femininos e periféricos na sociedade atual.

Considerações Finais

O trabalho apresentado consiste na apresentação de um relato de experiência que nosso grupo de pesquisa tem acompanhado e discutido sobre a formação e as ações políticas de um Coletivo de Mulheres que reside em território periférico, este marcado pelo abandono do Estado e pela lógica de guerra entre facções criminosas. No decorrer da escrita, sinalizamos acerca do Real da falta na teoria lacaniana, mas também nomeamos o Real da violência como aquilo que se repete de modo histórico e sistemático sobre corpos negros, femininos e periféricos no Brasil.

Em vista dos questionamentos em torno de um saber-fazer com o Real da violência, no atual cenário dominado pelo individualismo, demonstramos formas populares de contraofensiva à racionalidade capitalista. Assim, por meio da demonstração de ações políticas, solidárias e coletivas, objetivamos desde uma articulação entre as ações do Coletivo que ora apresentamos e o discurso do analista, uma tentativa de articulação lógica entre a política e o Real.

Nos dedicamos a sinalizar o compromisso ético da psicanálise e de sua perspectiva em extensão, precisamente no que o discurso do analista pode contribuir para a restituição do valor político do termo comum, bem como para pensar caminhos possíveis para experiências emancipatórias. Trata-se de um discurso que presentifica o esburacamento de qualquer levante totalitário e homogeneizante que tenha a pretensão de destituir a fala, e o saber, dos sujeitos que resistem à adequação colonizadora que historicamente marca o nosso país.

Nesse sentido, nossa aposta com este trabalho vai ao encontro e para além da chamada lacaniana de que “deve renunciar à prática da psicanálise todo analista que não conseguir alcançar em seu horizonte a subjetividade de sua época” (Lacan, 1958/1998b, p. 321). Pensamos que vamos além por acrescentarmos à sentença de que também renuncie à prática da psicanálise, especialmente no Brasil, todo analista que não conseguir reconhecer e denunciar no laço social a repetição dos lugares de fala predeterminados pela histórica estrutura de opressão e hierarquização do poder (Ribeiro, 2019).

Por fim, desejamos fortalecer e relembrar a advertência de Lacan (1968/2008a) acerca da psicanálise ser uma experiência de discurso e política específicos, condição que exige de todo psicanalista renunciar à neutralidade ante as estruturas de violência no social, posto que “um discurso que não se articula por dizer alguma coisa é um discurso de vaidade” (p. 43). Que mais pesquisas e investigações possam acontecer no e com os territórios brasileiros, só então vamos poder trabalhar de modo a não agravar problemas sociais, promovendo a visibilidade e a potência destes sujeitos que ainda não desistiram de sonhar um outro futuro para o país.