Atualmente, o Brasil é o segundo maior consumidor mundial de Metilfenidato, medicamento tarja preta mais conhecido como Ritalina ou Concerta, utilizado com o objetivo de tratar os supostos sintomas do que hoje é conhecido como Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade - TDAH (Conselho Federal de Psicologia [CFP], 2012). Dados da Agência Nacional de Vigilância Sanitária [ANVISA] (2015) apontam um crescente aumento da importação desta droga, que passou de 578 kg em 2012 para 1820 kg em 2013, o que significa um aumento de 300%, sendo o Distrito Federal e o Rio Grande do Sul as Unidades Federativas com mais alto consumo.

Estes dados corroboram a literatura, que indica a realidade de diversas crianças que precocemente são encaminhadas aos serviços de saúde quando não correspondem ao que é esperado em sua escolarização. Pode-se observar que ainda são recorrentes nas escolas brasileiras práticas consideradas tradicionais, como a testagem e o encaminhamento para profissionais da área de saúde, sem a devida consideração sobre os aspectos escolares que intervêm no processo de ensino e aprendizagem (Cavalcante & Aquino, 2013; Viégas, 2016, citado por Maia, 2017). Esta prática motiva grande número de encaminhamentos e procura por serviços públicos de saúde mental, visto que cerca de 50% a 70% das demandas que chegam a esses dispositivos são relacionadas a problemas escolares, tais como dificuldade em relação aos métodos de ensino e problemas comportamentais (Cabral & Sawaya, 2001).

Essa realidade pode ser encontrada no único ambulatório de saúde mental infantil que compõe a Rede de Atenção Psicossocial e integra a Atenção Secundária da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, conhecido como Centro de Orientação Médico Psicopedagógica (COMPP). De acordo com a Nota Técnica SEI-GDF n.º1/2018 - SES/SAIS/COASIS/DISSAM, este serviço atende usuários até 11 anos, 11 meses e 29 dias com transtornos mentais moderados ou uso eventual de substâncias psicoativas. O atendimento prestado é não intensivo, e esta é a principal característica que o diferencia de um Centro de Atenção Psicossocial infantil (CAPSi).

Ainda de acordo com a Nota Técnica SEI-GDF n.º1/2018 - SES/SAIS/COASIS/DISSAM, os motivos para encaminhamento ao COMPP são: humor predominantemente irritado ou deprimido, sem resposta a tratamento por oito semanas; atitudes autolesivas recorrentes (cutting); sintomas ansiosos (internalizantes) e disruptivos (externalizantes: agredir, mentir, furtar) associados a queixas somáticas frequentes e/ou alteração do sono e do comportamento alimentar; distúrbios comportamentais sem risco a si ou terceiros, com comprometimento da interação e comunicação social, associados a comportamentos repetitivos e interesses restritos; distúrbios comportamentais sem risco a si ou terceiros, com déficit intelectual e adaptativo; queixas de hiperatividade/impulsividade associadas a comportamento desafiador, agressivo e antissocial, transtornos de aprendizagem e/ou dificuldade de controle e expressão das emoções; pensamentos obsessivos e/ou comportamentos compulsivos associados a sofrimento psíquico e prejuízo funcional; medo excessivo e recorrente diante da possibilidade do afastamento temporário das figuras de apego, associado a comportamento evitativo, queixas somáticas, pesadelos e reações de choro ou ataques de raiva e birras, sem resposta a tratamento por oito semanas; medo ou ansiedade intensa diante de objetos, pessoas ou situações específicas, associado a comportamento evitativo e sintomas físicos (taquicardia, sudorese, sensação de falta de ar); recusa alimentar persistente e/ou comportamentos purgativos recorrentes, com baixo peso e/ou dificuldade de ganhar peso; uso eventual de substâncias psicoativas com impacto na rede de apoio; estresse, sofrimento ou desconforto decorrentes de situações vividas a partir da orientação sexual e/ou identidade de gênero.

De modo a atender essas demandas, atualmente o COMPP apresenta como uma de suas principais frentes de trabalho os Grupos Terapêuticos (GTs), que se configuram como espaços de cuidado de crianças e seus familiares por meio de condutas terapêuticas articuladas e direcionadas às suas necessidades individuais e coletivas. Os GTs são constituídos conforme as demandas mais recorrentes e formados por cerca de dois a três profissionais de diferentes especialidades, que se dividem para conduzir semanalmente um grupo com as crianças e outro com os familiares separadamente.

Cada GT é composto por cerca de cinco a oito crianças, a depender da gravidade do quadro e do quanto elas vão demandar do profissional, com encontros semanais e duração de quatro a seis meses, de acordo com as necessidades e especificidades dos usuários e de seus familiares. Durante a realização dos grupos, o objetivo é oferecer um espaço de escuta qualificada e de fala do sujeito, promovendo reflexões e acolhendo o sofrimento da criança e sua família. Após cada encontro, os profissionais se reúnem para discutir os casos e planejarem novas intervenções para a próxima semana.

Como se pode observar, o papel deste serviço é acolher crianças em sofrimento psíquico moderado, sendo este relacionado a problemas escolares ou não. Todavia, as problemáticas relativas à escolarização são encaminhadas ao COMPP com maior frequência. Muitas vezes essas demandas são encaminhadas aos serviços públicos de Saúde Mental por se estabelecer no sistema educacional tradicional um conjunto sistemático de atitudes e comportamentos desejáveis, esperados e considerados adequados dos alunos. Porém, quando o sujeito tem dificuldades em seguir esse padrão e desvia-se da “linha da normalidade” estipulada pelo sistema, logo é visualizado e apontado algum tipo de problema, fazendo-o assim necessitar, aos olhos dos agentes educadores, de tratamento em saúde mental (Marçal & Silva, 2006).

Diante disso, se faz necessário compreender as características das queixas escolares e as tratativas dadas a elas no referido serviço, de forma a discutir e refletir mais profundamente sobre essa frequente demanda nos dispositivos de saúde mental. Assim, as autoras se propuseram a investigar os aspectos destas demandas educacionais referenciadas à instituição de saúde, sendo este estudo uma parcela do trabalho para obtenção do título de especialista no Programa de Residência Multiprofissional em Saúde Mental Infantojuvenil de uma delas.

No estudo realizado por Sales (1989), os dados já indicavam a alta procura por serviços públicos de Saúde Mental por queixas escolares de dificuldade de aprendizagem, inadaptação ao ambiente escolar, hiperatividade e dificuldade de concentração. Segundo o autor, tais casos foram tão numerosos que a equipe do Setor de Saúde Mental da Policlínica de Varginha (SSMPV), onde a pesquisa foi realizada, teve que procurar, à época, a 27ª Delegacia Regional de Ensino, para expor seus limites de trabalho. Naquela mesma década, Maria Helena Souza Patto, em sua tese A produção do fracasso escolar, também problematizava os grandes equívocos em se individualizar as questões educacionais, reduzindo as dificuldades na escola às patologias (Patto, 1999).

Segundo Bastos (2013), a patologização é um processo ideológico que transforma em doenças e transtornos mentais, condutas humanas que anteriormente não eram consideradas patológicas. Deste modo, de acordo com Maia (2017), os comportamentos que antes eram vistos como normais ou que não eram analisados pela ótica do binômio saúde-doença, passaram a ser compreendidos como sintomas de transtorno mental. No entanto, essa mudança não está restrita apenas ao campo psicológico, visto que ela está diretamente relacionada à ampliação da jurisdição médica, sendo esse fenômeno conhecido como medicalização (Maia, 2017; Moysés & Collares, 2010).

Assim, de acordo com o Manifesto do Fórum sobre Medicalização da Educação e da Sociedade (Conselho Regional de Psicologia de São Paulo, 2010) entende-se por medicalização:

O processo que transforma, artificialmente, questões não médicas em problemas de origem médica. Problemas de diferentes ordens são apresentados como “doenças”, “transtornos”, “distúrbios” que escamoteiam as grandes questões políticas, sociais, culturais, afetivas que afligem a vida das pessoas. Questões coletivas são tomadas como individuais; problemas sociais e políticos são tornados biológicos. Nesse processo, que gera sofrimento psíquico, a pessoa e sua família são responsabilizadas pelos problemas, enquanto governos, autoridades e profissionais são eximidos de suas responsabilidades (p. 13).

Deste modo, Moysés e Collares (2010) apontam que a Medicina constrói artificialmente as doenças do “não aprender” e as doenças do “não se comportar”, e a consequente demanda por serviços de saúde especializados, ao se afirmar como a instituição competente e responsável por sua resolução.

Esta lógica de patologização e de medicalização também é muito presente no discurso escolar, tendo em vista que a escola muitas vezes atua a favor da exclusão dos “desviantes”, sendo estes os sujeitos que não se enquadram ao que lhes é hegemonicamente esperado, através dos obstáculos criados que dificultam sua progressão ou permanência nesta instituição (Maia, 2017).

Desta forma, ainda de acordo com Maia (2017), pode-se afirmar que a educação está passando por um processo de patologização, visto que os agentes educacionais frequentemente buscam enquadrar os estudantes, que não correspondem às expectativas do modelo de educação, nos mais diversos diagnósticos. Assim, muitas vezes desconsideram os fatores sociais e pedagógicos para privilegiar uma visão individualizante e biologizante da queixa escolar.

Segundo o Conselho Federal de Psicologia (2012), a partir da década de 2000, foi possível observar uma tendência ao retorno de explicações organicistas pautadas em distúrbios e transtornos no campo da educação como forma de explicar dificuldades de crianças no processo de escolarização. Sendo assim, não muito raro, profissionais da saúde e da educação buscam nas crianças, em áreas do seu cérebro e em seu comportamento manifesto as causas para tais dificuldades e, muitas vezes, deixam de aprofundar questões relacionadas à escola, aos métodos de ensino e as condições de aprendizagem. Segundo Maia (2017), esse retorno ao biologismo é nítido na fala de professores, de profissionais da saúde, de pais e dos próprios estudantes, exibindo uma roupagem nova para temáticas antigas.

Logo, pode-se observar que a patologização da educação retoma a problemática da demanda elevada de crianças com problemas no processo de escolarização nos serviços públicos de saúde mental, visto que os agentes escolares, por considerarem tais questões individualizadas, encaminham o aluno para estes serviços com a pretensão que este seja diagnosticado, medicado e receba acompanhamento terapêutico (Conselho Federal de Psicologia, 2012).

Contudo, quando se questiona a escola, seus métodos e condições de aprendizagem é possível entender que muitos desses excessivos encaminhamentos são desnecessários e que o próprio direcionamento da criança com demandas escolares ao serviço de saúde mental pode acarretar em preconceito e estigmatização da mesma, tanto por parte de pais e professores, quanto por parte de muitos profissionais de saúde mental. Assim, no caso dos alunos, quando os seus comportamentos se desviam do esperado, logo são encaminhados ao serviço de saúde mental, porque supostamente têm um problema (Boarini & Borges, 1998).

Considerando que a chegada de crianças e adolescentes com algum tipo de queixa relacionada à escolarização é muito frequente nos serviços de saúde mental, o que supõe que os profissionais desta área precisam lidar com essa demanda diariamente em sua atuação, refletir sobre essa temática continua caracterizando um desafio para aqueles envolvidos com saúde e educação (Carneiro & Coutinho, 2015). Este estudo tem como objetivo rastrear e mapear a queixa escolar em um ambulatório de saúde mental infantil, de forma a compreender e ampliar a discussão a respeito desta problemática social que vem se perpetuando há muitas décadas em nosso país.

Metodologia

Trata-se de uma pesquisa descritiva com análise quantitativa, sendo utilizada a estatística descritiva para análise e descrição de dados. Esta proposta foi aprovada pelo Comitê de Ética em Pesquisa através do parecer nº 4.274.547 e teve como objetivo geral rastrear e mapear a queixa escolar em um ambulatório de saúde mental infantil no Distrito Federal e como objetivos específicos a identificação de crianças com demandas relacionadas ao seu processo de escolarização nos Grupos Terapêuticos, bem como a especificação das características desta problemática.

Assim, entre os meses de setembro e outubro do ano de 2020, realizou-se a análise documental em 79 prontuários de crianças que fazem parte dos Grupos Terapêuticos realizados no Centro de Orientação Médico Psicopedagógica (COMPP). Até o presente momento de realização deste estudo, o serviço contava com 24 GTs, porém foram analisados apenas 16, pois devido à situação de pandemia causada pela COVID-19 alguns não estavam funcionando. Sendo que estes analisados estavam com o funcionamento adaptado devido à realidade mundial vivida no atual momento.

A análise documental se deu através do preenchimento de uma tabela elaborada pela pesquisadora no Microsoft Office Excel, onde constava a identificação dos GTs e dos profissionais que os compõem, bem como a identificação geral da criança através das iniciais de seu nome, idade, sexo, se ela tinha alguma queixa escolar descrita no prontuário, as características desta queixa, a instituição que a encaminhou ao serviço e quais foram os encaminhamentos internos realizados, se apresentava algum diagnóstico e quem atribuiu, e se fazia uso de alguma medicação.

Resultados e Discussão

Foram analisados 79 prontuários de crianças que estavam participando de 16 Grupos Terapêuticos. A média de idade das crianças foi de sete anos, sendo 72,1% do sexo masculino e 27,9% do sexo feminino. Destas, 63,2% apresentam algum tipo de queixa relacionada ao seu processo de escolarização, visto que os meninos representam 80% dessa demanda.

Foi possível observar que os encaminhamentos destas crianças com problemas escolares ao serviço ocorrem no início da segunda infância e persistem até a adolescência, sendo recorrentes entre os sete e doze anos. Esse dado corrobora diversos estudos que identificaram nessas idades a maior recorrência de queixas escolares, como o de Silva (1994) e o de Rodrigues et al. (2012). O início da escolarização poderia enfatizar os problemas emocionais ou comportamentais, uma vez que a criança se depara com uma nova realidade que lhe exige o cumprimento de determinados comportamentos (Cunha & Benetti, 2009).

Estas queixas estão em sua maioria mais relacionadas a meninos do que meninas, o que corrobora os resultados de diversas pesquisas realizadas desde a década de 60, conforme refere Souza (1997). O fato de estas queixas estarem relacionadas, em sua grande maioria, às crianças do sexo masculino pode estar associado a questões socioculturais. Logo, pressupõe-se que os meninos têm sua conduta menos aceita pelos agentes educacionais por serem mais ativos, “indisciplinados” e agitados, o que contrasta com a postura aparentemente mais disciplinada das meninas (Morais & Souza, 2001). Assim, as explicações para esta tendência vão desde a diferença dos perfis comportamentais entre meninas e meninos até aquelas que destacam os diversos fatores que envolvem as condições do ensino escolar, bem como o tipo de comportamento exigido pela escola (Souza, 1997).

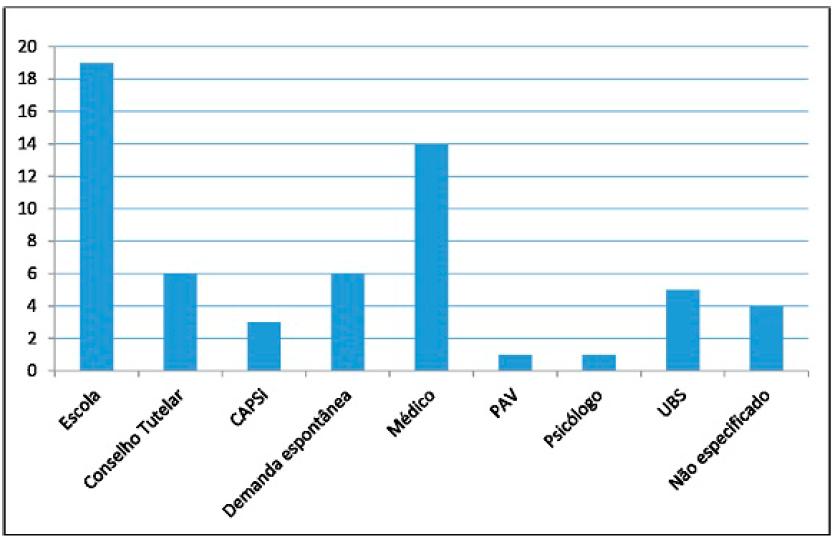

Através da Figura 1, pode-se perceber que a escola é a instituição que mais encaminha as crianças com problemas escolares ao COMPP. Os médicos são a segunda categoria de profissionais que mais realizam esta prática, bem como os Conselheiros Tutelares em terceiro lugar e as Unidades Básicas de Saúde (UBS) em quarto. Os que menos encaminharam foram os Centros de Atenção Psicossocial infantis (CAPSi) e os Programas de Assistência às Violências (PAV). Houve apenas um encaminhamento específico de um profissional da psicologia. Também é possível observar que há uma procura do serviço por famílias sem nenhum encaminhamento, que chamaremos aqui de demanda espontânea. Em quatro prontuários não havia sido especificada e nem documentada qual instituição realizou o encaminhamento. Vale destacar que 20% dessas crianças foram encaminhadas por duas ou mais instituições.

Figura 1 Instituições que mais encaminharam crianças com queixas escolares ao Centro de Orientação Médico Psicopedagógica

O fato de as escolas serem as instituições que mais encaminham as crianças ao COMPP está em consonância com diversos estudos, como o de Marçal e Silva (2006), Cabral e Sawaya (2001) e Gomes e Pedrero (2015). Segundo Souza (2000), uma causa para o grande número de encaminhamentos realizados pelas escolas seria a expectativa dos professores em encontrarem apenas alunos ideais em sala de aula, sendo qualquer desvio dessa concepção preestabelecida sobre o comportamento esperado visto como motivo para atendimento psicológico.

Diante disto, pode-se compreender que ainda hoje os docentes possuem uma visão “bancária” de que o aluno só é capaz de aprender se estiver em sala de aula quieto e prestando atenção nas aulas. Contudo, quando isso não acontece, muitas vezes devido à necessidade de interação da criança, todo e qualquer comportamento que se desvia do esperado é patologizado, o que resulta em grande número de encaminhamentos a especialistas e/ou aos serviços públicos de saúde mental (Souza, 2000).

Batista e Tacca (2015) também apontam que a escola na maioria das vezes assume o papel de normalização, impondo um padrão de normalidade pré-determinado do qual a criança tem que se aproximar. Em decorrência deste padrão, a criança deixa de ser vista em suas particularidades, sendo comparada com o molde, com o gabarito, com o objetivo de encontrar o seu encaixe perfeito. A expectativa por estes comportamentos considerados adequados aponta para um dado importante encontrado neste estudo, em que se observou a maioria das queixas escolares relacionadas a questões comportamentais e emocionais.

Essas instituições encaminharam as crianças por diversas queixas relacionadas à escolarização. Para entendimento mais detalhado pode-se observar na Tabela 1, na qual as queixas foram divididas em categorias, sendo elas: dificuldades relacionadas à aprendizagem; problemas comportamentais/emocionais; e problemas relacionados ao desenvolvimento. Vale ressaltar que na descrição das queixas escolares priorizou-se a escrita da forma mais fiel que estava nos prontuários, a fim de preservar os dados ali obtidos e a visão dos profissionais informantes.

Tabela 1 Descrição das queixas escolares observadas nos prontuários

| Dificuldades relacionadas ao processo de aprendizagem | Problemas comportamentais / emocionais | Problemas relacionados ao desenvolvimento |

|---|---|---|

| Atraso escolar; | Agitação; | Alteração na linguagem; |

| Baixo rendimento escolar; | Agressividade; | Alteração psicomotora; |

| Desatenção; | Alteração de comportamento; | Atraso cognitivo; |

| Desconcentração; | Alteração de humor; | Atraso na linguagem; |

| Desinteresse nas atividades escolares; | Alteração do sono; | Atraso no desenvolvimento; |

| Dificuldade em aprender; | Ansiedade; | Capacidade cognitiva rebaixada; |

| Dificuldade na alfabetização; | Ansiedade alimentar; | Dificuldade em estabelecer diálogo; |

| Dificuldade com números; | Baixa autoestima; | Dificuldade em processar comandos; |

| Dificuldade na escrita; | Busca por conteúdos depressivos e relacionados ao suicídio; | Dificuldade na linguagem; |

| Dificuldade em concluir as atividades; | Conflito nos relacionamentos sociais; | Imaturidade para idade; |

| Dificuldade na alfabetização; | Conflitos familiares; | Pouca noção de perigo. |

| Não acompanha o nível da turma; | Comportamento disruptivo; | |

| Não faz as atividades; | Comportamento sexualizado; | |

| Não gosta de estudar; | Desafiador; | |

| Não sabe escrever; | Desorganização; | |

| Não sabe ler; | Dificuldade ou pouca interação social; | |

| Regressão do rendimento escolar; | Dificuldade em seguir regras; | |

| Trocas na escrita; | Dispersão; | |

| Fadiga; | ||

| Hiperatividade; | ||

| Impulsividade; | ||

| Inquietação; | ||

| Instabilidade de humor; | ||

| Irritabilidade; | ||

| Isolamento; | ||

| Mau humor; | ||

| Não aceita regras nem limites; | ||

| Nervosismo; | ||

| Opositor; | ||

| Pouca tolerância à frustração; | ||

| Sem foco; | ||

| Tratamento pouco cordial com colegas. |

Fonte: Autoria própria

Foi possível observar que as queixas relacionadas à escolarização mais comuns entre as crianças foram as referentes ao comportamento e as emoções, aparecendo 135 vezes nos prontuários, seguidas pelas demandas ligadas às dificuldades de aprendizagem, que foram citadas 61 vezes e as relativas ao desenvolvimento, que foram mencionadas 25 vezes. Para cada criança constava mais de uma queixa, sendo frequente a relação entre as categorias mencionadas acima.

Contudo, diferente de outros estudos que apontam questões relacionadas a dificuldades de aprendizagem mais predominantes na queixa escolar, no ambulatório referido aqui a demanda está mais relacionada a problemas comportamentais e/ou emocionais. Esta tendência já foi percebida em estudos mais recentes, como o de Gomes e Pedrero, em 2015, e o de Cavalcante e Aquino, em 2013. Conforme afirma Braga e Morais (2008), este fato talvez possa estar relacionado à dificuldade dos professores em lidar com o aluno inquieto/agitado/hiperativo, uma vez que consideram esse comportamento perturbador dos processos tradicionais de sala de aula.

Assim, segundo análise de Souza (2000) ainda a respeito das queixas não relacionadas a problemas de aprendizagem, é bem provável que exista um conjunto de regras e atitudes esperadas, que seriam as únicas consideradas adequadas dentro da escola e quando contrariadas motivam o encaminhamento destes sujeitos considerados desviantes aos serviços de saúde, esperando que voltem ao eixo da normalidade.

Percebe-se que muitas vezes os agentes educacionais, bem como os profissionais de saúde atribuem explicações de ordem biológica a fenômenos sociais, deixando de considerar os fatores educacionais, culturais e econômicos envolvidos no processo de escolarização. Desta forma, as escolas continuam tendendo a psicologizar e/ou a biologizar as queixas escolares, em vez de reformular suas práticas e rever as questões da instituição educacional (Braga & Morais, 2008).

Esta tendência de patologizar as queixas escolares também é percebida na atuação dos profissionais de saúde mental aqui mencionados. Pois, de todas as crianças que apresentaram algum problema relacionado à escola nos GTs, 64% já receberam algum tipo de diagnóstico e 22% alguma hipótese diagnóstica. Segundo os dados, 34,8% destas crianças apresentam mais de um diagnóstico e apenas 14% não têm nenhum diagnóstico ou nenhuma hipótese descrita em seu prontuário.

Foi possível observar que os diagnósticos que mais apareceram durante a análise dos prontuários foram o de Transtorno do Espectro Autista (TEA), aparecendo 20 vezes, seguido do Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), citado 17 vezes. O Transtorno Hipercinético foi observado cinco vezes nas análises, seguido da Deficiência Intelectual (DI) e do Transtorno Global do Desenvolvimento (TGD), que foram apontados quatro e três vezes, respectivamente. Já o Transtorno do Processamento Auditivo Central (TPAC), a epilepsia e o Transtorno misto ansioso depressivo incidiram duas vezes e o Distúrbio da Atividade e Atenção, a Hiperatividade, a Deficiência Intelectual com traço autístico, o Transtorno Funcional Específico (TFE), a depressão com sintomas de ansiedade e o transtorno de personalidade apareceram apenas uma vez.

Tais diagnósticos têm sido cada vez mais frequentes, pois se percebe uma preocupação em encontrar “patologias” para justificar e explicar o não ajustamento da criança ao que lhe é esperado, bem como o “mau” comportamento e o não aprender. Collares e Moysés (1994) já indicavam que ante o alto índice de reprovação escolar no país, o diagnóstico é em sua maioria centrado no aluno, alcançando no máximo sua família, sendo a instituição escolar e a política educacional raramente questionadas.

Desta forma, a difusão acrítica e crescente de “patologias”, que são utilizadas na maioria das vezes de forma vaga e imprecisa para justificar o fracasso escolar, tem levado à estigmatização de crianças e adolescentes, que incorporam os rótulos e introjetam a doença, de modo a apresentar consequências previsíveis sobre sua autoestima, sobre seu autoconceito, e consequentemente sobre sua aprendizagem (Collares & Moysés, 1994).

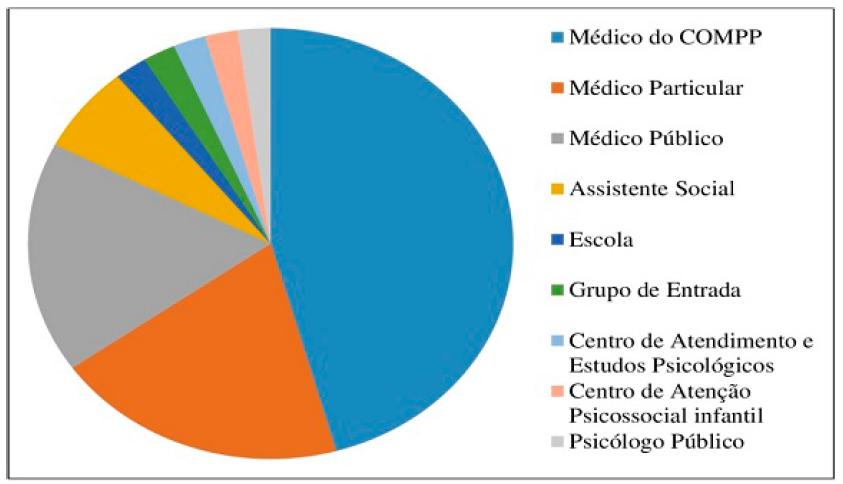

Ainda em relação aos diagnósticos, conforme aponta a Figura 2, foi possível observar que quem mais os atribuiu às crianças foram os médicos que atuam no COMPP, seguido dos médicos particulares e dos médicos que trabalham na rede pública. Também observou-se a prática na instituição pelos profissionais do serviço social, através dos registros nos prontuários pelos mesmos. Já as escolas, os profissionais dos Grupos de Entrada (GE) - um dispositivo que já existiu na instituição, porém não existe mais -, os CAPSi, um Centro de Atendimento e Estudos Psicológicos (CAEP) da região e os psicólogos de outras instituições públicas aparecem de forma tímida nessa prática.

Figura 2 Categorias profissionais e/ou instituições que atribuíram os diagnósticos às crianças com queixas escolares

No entanto, pode-se observar que a medicação comumente se torna uma prática atrelada ao diagnóstico. Assim, 54% das crianças que apresentam algum tipo de queixa escolar nos GTs fazem uso de alguma medicação, 42% não usam nenhum medicamento e 4% não estavam especificados no prontuário. Sendo que 66,6% destas utilizam apenas uma medicação e 33,4% usam duas ou mais.

A Risperidona é o medicamento mais usado, com o percentual de 48,1% de uso, seguido da Ritalina com 44,4%, do Neuleptil com 14,81% e do Haloperidol com 7,4%. Já a Fluoxetina, o Ácido Valpróico, o Depakene, o Anistab, a Sertralina e a Melatonina são ingeridos por 3,7% dessa população, sendo que a Homeopatia também é uma opção para esse mesmo percentual de crianças.

Tais dados indicam, conforme Collares e Moysés (1994) já haviam constatado em seu estudo, que o processo de medicalização ocorre em escala crescente nas sociedades ocidentais, sendo a educação medicalizada em grande velocidade, o que representa a biologização de conflitos sociais. Desta forma, na maioria das vezes, são enfatizadas características individuais, de forma a culpabilizar o sujeito por seus problemas escolares, sendo desconsiderada a influência de fatores sociais, políticos, econômicos e históricos.

No entanto, conforme apontam Moysés e Collares (2010), centrar as causas do fracasso escolar em qualquer segmento de forma isolada torna o avanço das discussões e a efetivação de práticas interventivas eficazes mais difíceis, o que encoberta o processo pedagógico, que deveria ser realmente o objeto de reflexão e mudança. Assim, é fundamental considerar como se relacionam a escola, a família, a criança, o contexto socioeconômico e a política educacional (Cabral & Sawaya, 2001).

Esta prática de se individualizar no sujeito as causas de seus problemas escolares foi observada na atuação dos profissionais do COMPP nos Grupos Terapêuticos, visto que as intervenções desenvolvidas pelos mesmos são focadas nas crianças e seus familiares, sendo a escuta da família, a observação e o uso do brincar com as crianças, a orientação dos pais e discussões de caso as práticas mais desenvolvidas por eles. Apesar de pouco descritos, também foi possível observar nos prontuários o registro de visitas e reuniões com as escolas, tentativas de articulação em rede, o uso de técnicas de relaxamento para diminuição da ansiedade e orientação sobre atividades de mindfulness.

Portanto, nota-se, a partir dos registros em prontuários, que são obrigatórios no serviço de saúde aqui referido, que ainda é tímida a interlocução entre profissionais de saúde e educação, sendo citadas visitas e reuniões com as escolas apenas em seis prontuários, o que fortalece o não envolvimento dos agentes escolares na queixa escolar. Assim, Cavalcante e Aquino (2013) afirmam que o desenvolvimento de ações isoladas pode ser reflexo de uma visão fragmentada da queixa escolar, bem como de concepções cristalizadas sobre as dificuldades no processo de ensino-aprendizagem.

No entanto, atualmente o COMPP busca desenvolver o apoio matricial como proposta interventiva, que abarca esta problemática. Tal ferramenta se configura como um processo de construção compartilhada entre duas ou mais equipes, que juntas buscam criar uma proposta de intervenção pedagógico-terapêutica (Chiaverini et al., 2011).

Também é possível observar que os profissionais frequentemente encaminham essas crianças aos especialistas em psiquiatria do serviço, visto que 48,9% são encaminhadas para avaliação psiquiátrica. A neuropediatria e a fonoterapia também são encaminhamentos realizados, porém a prática é bem menos recorrente, visto que apenas 10,2% e 6,1% respectivamente, foram encaminhadas a estas especialidades, sendo que 10,2% são encaminhados a mais de um profissional.

Esses encaminhamentos refletem diretamente no tratamento dos usuários com problemas escolares, visto que, além de frequentarem os GTs, 85,7% são ou já foram atendidos por outros profissionais individualmente, sendo destes o psiquiatra o mais recorrido, fazendo parte do tratamento de 71,5% destas crianças. A neurologia é a segunda especialidade mais recorrente, com percentual de 16,6%, seguido da fonoaudiologia, com 11,9%.

Deste modo, o que se observou neste serviço de saúde mental em quase nada se difere do que vêm sendo apontado nos estudos realizados desde a década de 90, que é uma visão biomédica a respeito das crianças e adolescentes com problemas escolares, que atribuem a estes sujeitos e sua família a culpa e responsabilização por tais dificuldades. Esta visão se baseia na tese, que se repete frequentemente, de que alunos que não se ajustam às regras escolares possuem distúrbios de comportamento, e por isso devem ser medicados (Viégas, 2015).

Considerações Finais

A presente pesquisa possibilitou o mapeamento e rastreamento das queixas escolares dentro de um importante serviço de saúde mental infantil no Distrito Federal, de forma a contribuir para reflexão e melhor entendimento desta problemática, que há muitos anos passa por um processo de patologização e medicalização.

Os resultados apontaram a grande incidência de crianças encaminhadas ao serviço de saúde mental por não se encaixarem nos padrões estabelecidos nas escolas e na sociedade. Quando não apresentam um comportamento socialmente aceito, como agitação e não aceitação de regras, ou demonstram alguma dificuldade no desenvolvimento ou na aprendizagem, supostamente, logo necessitam de tratamento para resolução de tais problemas escolares. Assim, os profissionais de saúde, na tentativa de corresponder às expectativas de uma visão biologizante, atuam de acordo com a patologização da criança, que na maioria das vezes se tornou alvo das intervenções adotadas na instituição, juntamente com seus familiares.

Deste modo, evidenciou-se a triste realidade do sistema educacional brasileiro que, conforme aponta Nakamura et al. (2008), vem reproduzindo em grande escala segregação e opressão dos corpos, de modo a valorizar mais os interesses políticos e econômicos que o sujeito e suas necessidades, que na maioria das vezes são criadas na falta do Estado em garantir direitos básicos e fundamentais.

Durante a elaboração deste estudo, foi possível levantar a hipótese de que a queixa escolar atual se manifesta de forma muito similar a de estudos realizados desde a década de 90. Esse dado gera diversas indagações que precisam ser refletidas tanto na prática dos profissionais de saúde quanto na atuação dos agentes da educação, como: o que tem nos levado a falhar com essas crianças? Será que estamos persistindo há tantos anos no mesmo erro? Como podemos mudar essa realidade, que vem se consolidando há tanto tempo?

Essa reflexão parte da urgência de repensarmos nossas concepções a respeito de uma problemática que se mostra tão relevante na vida de milhares de crianças, que vêm sofrendo a dor e o peso de carregar consigo rótulos e estigmas que podem reverberar por toda sua vida. Assim, é necessário que ocorram mudanças na concepção dos profissionais acerca da queixa escolar, para que só assim aconteçam transformações em suas práticas profissionais.

Desta forma, vale citar a proposta de Freller et al. (2001) ao atendimento da queixa escolar, que se difere do atendimento clínico tradicional, o qual muitas vezes é demorado e com foco prioritário nos mecanismos intrapsíquicos e nas relações familiares. Esta nova proposta inclui os processos e práticas escolares na solução das dificuldades, de forma a considerar as relações no interior da escola, bem como os fatores políticos, sociais e econômicos envolvidos na produção desta queixa.

Assim, diante desta nova sugestão é importante destacar que a atuação interdisciplinar e intersetorial precisa ser incorporada com urgência nos serviços públicos para maior resolutividade dos diversos problemas educacionais e de saúde, que aparecem sempre interligados com questões institucionais, socioculturais e econômicas (Morais & Souza, 2001).

Por fim, uma sugestão para trabalhos futuros é a ampliação desta pesquisa a todos os serviços de saúde mental infantojuvenil do Distrito Federal, visto que este estudo apresenta como principal limitação uma amostra restrita, na medida em que reproduz a realidade de apenas uma instituição de saúde mental da Rede de Atenção Psicossocial do Distrito Federal. Além disso, também se mostra necessário explorar mais detalhadamente a discussão acerca das diversas reformas pelas quais passou a educação, de forma a esclarecer a influência destas mudanças nas práticas educacionais e na área da saúde mental atualmente.