Este texto procura encontrar pontos de convergência entre as instâncias da história, da verdade e da ficção no plano de imanência do Mestre, personagem conceitual que em algumas formulações lacanianas é representado pelo termo S1 - em uma tentativa de aludir à função do significante que ocupa a posição de primeiro em relação a uma cadeia de significantes que o sucede. A partir de problematizações a respeito da ordem e do consequente ordenamento, esperamos poder encontrar, no avesso da lógica dedutiva que se poderia supor mais prontamente desde a sequência S1-S2-S3-...-Sn, a possibilidade de uma leitura que, indutivamente, procura pelas condições mesmas da produção desse S1.

O conjunto desses problemas tem o objetivo de mostrar (ou mesmo interpretar, no sentido de fazer algo cair) que essa função do Mestre é sustentada por uma figura contingente, situada a partir do tempo presente que a reitera. Para tanto, precisamos considerar maneiras de reunir elementos (material, conceitual ou topologicamente) cujo movimento é o de entender qualquer centralidade ou primazia como acessória, e não fundamental, para os fins de uma produção de sentido. Entendemos que tais funcionamentos, que motivam o esforço deste texto, indicam e por vezes incitam rupturas com os paradigmas e os métodos que supõem um Mestre ou significante primeiro em uma posição fixa e incontestável.

Mais particularmente, esperamos ver essa questão implicada nas conceitualizações e nos fazeres do campo teórico-clínico psicanalítico. Com isso em vista, em consonância com Birman (2001), Certeau (2011), Foucault (1999) e outras autorias críticas ao conceito de história, nas linhas que começam a próxima sessão, faremos um breve percurso sobre o conceito de verdade, analisando os meios como a psicanálise produz intervenções que permitem reinventar as gramáticas de uma tarefa de leitura.

A partir deste ponto, talvez se mostre mais evidente como a nossa tarefa, além de habitar os domínios da ciência, também tem consequências políticas. Sobre isso, compete consoar com Kilomba (2019) a percepção de que o campo de produção de saber é um palco de disputa, atravessado por regimes de possibilidade de existência que, ao se padronizarem, com frequência estabelecem uma relação que visa uma dominância permanente para com aqueles que subjazem ou simplesmente não se projetam neste registro identificado com o que Walter Benjamin, em suas teses sobre o conceito de história, define como “aquele que vence” (1987, p. 225).

Com isso em mente, resgatamos os fazeres historiográficos por uma abordagem menos referenciada pelas direções dominantes de um saber moderno colonizador. Por esse intuito retomamos, ainda em diálogo com os métodos da psicanálise, os estudos e dizeres que, ao invés de disputarem os alicerces dessa lógica da luta e do que vence - que aqui entenderemos por uma lógica fálica e autoritária -, recusam os regimes dessa lógica. Ao longo do nosso argumento, faremos jus a estes movimentos - que encontram nas suas articulações políticas uma inflexão epistêmica, por um lado, e, por outro, uma possibilidade de reinventar a invariabilidade de algumas suposições históricas e legitimar modos de existência que são alternativos às prescrições de um status-quo estabelecido por regimes de dominação.

Com os argumentos acima em mente, reiteramos a nossa questão, agora enquanto pergunta: podemos oferecer aportes e vias epistêmicas alternativos para a prática conceitual e clínica de uma psicanálise que suponha um Mestre, S1, enquanto produção em um só-depois? Faz-se uma segunda interpelação, que se espera trabalhar e melhor explorar no que continua em um segundo momento: quais são as potencialidades de uma retomada do corpo conceitual psicanalítico desde a conexão com estudos sobre gênero, colonialidade e relações raciais? Como tal conexão pode oferecer desvios felizes a este campo de pensamento?

Sobre o Universal e a Produção da Verdade

Em 1781, o filósofo Immanuel Kant nos propõe um circuito de elaboração sobre a verdade que tem início formal com a publicação de Crítica da Razão Pura (2013), no qual o autor diferencia o que entende por juízos sintéticos e juízos analíticos. O segundo tipo configura, no pensamento de Kant, um juízo sobre os objetos ou conceitos que é invariavelmente a priori, independente de uma experiência e condicionante da possibilidade de conhecimento acerca de uma realidade - ou ainda, nos termos da época do autor, uma natureza.

Quanto aos juízos sintéticos, Kant os diferencia entre os tipos de juízo sintético a priori e juízo sintético a posteriori, afirmando o último como um princípio que é novo em relação à conjuntura de juízos até então operante. Este é forjado no encontro com a realidade - e em alguns casos poderá mesmo reformular aquilo que se tinha estabelecido por um juízo analítico, configurando a partir deste ponto um juízo sintético a priori.

O trabalho de Kant é de grande relevância para o pensamento ocidental e suas produções encontram uma série de leituras, mais ou menos críticas, que por vezes extrapolam uma discussão acerca da verdade em seus juízos. A fim de que entendamos como essa problemática pode se relacionar à questão do Mestre, com a qual iniciamos este texto, olharemos agora para comentários que retomam essa discussão com um olhar sobre as relações entre a verdade e o universal.

Em As Construções do Universal (1998), Monique David-Ménard analisa as reflexões de Kant pensando suas interlocuções com A Filosofia na Alcova (2008), texto de autoria de Marquês de Sade. Quando retoma estes textos, a referência que David-Ménard faz ao comentário Kant com Sade (Lacan, 1998, p. 776-806) é evidente. De fato, a autora retoma várias das contribuições de Lacan para o tema do universal, com especial interesse nas concepções que se poderiam fundar desde a expressão “para todo homem”, a qual o psicanalista faz trabalhar nas fórmulas da sexuação que estabelece em seus seminários mais tardios.

Olharemos para essa interlocução em seguida. Antes, cumprirá fazer uma pequena apresentação de Filosofia na Alcova (Sade, 2008), texto publicado clandestinamente poucos anos após a Crítica da Razão Pura (Kant, 2013), também à época dos últimos anos de um século XVIII. Escrito na forma de um diálogo dramático, o trabalho de Sade encontra um argumento revolucionário pelas vias do libertinismo. Ao longo da história, pelos ensinamentos e práticas oferecidos por Dolmancé e pela Madame de Saint-Ange à jovem de 15 anos chamada Eugénie, se evidencia o argumento de que virtudes como a moralidade, a compaixão, a modéstia e a própria religião são noções que obstam e se interpõem àquela que deveria ser a única e verdadeira finalidade do gênero humano: o prazer individual.

Quando analisa ambas as produções de Sade e Kant, David-Ménard (1998) problematiza as lógicas de universalidade que se sustentam ali por uma fixidez - e que, por esse funcionamento mesmo, por vezes falham em reconhecer a possível relativização de pontos que se estabelecem nas obras como fundamentais. A autora oferece uma reflexão sobre certas articulações que restam prejudicadas, tanto nos dizeres de Kant quanto nos de Sade, entre as lógicas de uma lei e do particular onde esta se faz operar. Inicialmente sobre Kant, ela dirá:

A atividade categórica da lei não pode ser enunciada se não se mencionam as contingências e particularidades de cada ato cuja suspensão se deve efetuar; há portanto duas universalidades seriais a considerar: é preciso suprimir em pensamento cada conteúdo de ato e cada motivação particular, de um lado; e se obtém, de outro, uma lei que vale para todos os casos, para todos os homens concernidos pela determinação unicamente formal da vontade. Kant nunca se pergunta como estas duas quantidades extensivas se ligam, aquela que está em jogo em “sem condições subjetivas e contingentes” e aquela que está em jogo em “para todo homem” tal lei é possível, isto é, não-contraditória (David-Ménard, 1998, pp. 38).

É mais além no texto que a autora fará um paralelo com o trabalho de Sade, mostrando como o que este coloca como incondicionado, em comparação a Kant, é algo empírico; no lugar da moral balizada pelo respeito (e sustentada em uma transcendência dos juízos analíticos), vemos em Sade a blasfêmia do prazer único do libertino, cuja referência é, sempre, o particular. O realce na palavra sempre talvez indique já um tipo de curto-circuito ou paradoxo não bem resolvido também no empreendimento do marquês - o que leva a autora a, reiteradas vezes, colocar a lógica deste autor como um tipo de caricatura daquela de Kant 1. Após algumas páginas, David-Ménard conclui:

é porque Kant não se apercebe das confusões inerentes ao conceito de universal praticado por ele que reintroduz sob o termo natureza uma existência do supra-sensível; e é porque Sade não vai muito longe no programa que se fixou, de repensar os paradoxos da disjunção entre o universal e o particular, que ele sacraliza novamente, mesmo que pela derrisão, a natureza destrutiva a ser destruída. A natureza é, em Sade como em Kant, o sintoma daquilo que resta como impensado nos pensadores do universal (David-Ménard, 1998, pp. 68).

Por supra-sensível, a autora entende uma natureza suposta independente da conjuntura onde suas faculdades e seus desígnios são estabelecidos; é isto que ela localiza como foco importante das contradições empreendidas pelos autores nas suas tentativas de trabalhar com o universal. As lógicas de universalidade sobre as quais David-Ménard se debruça e critica também encontram contrapontos no que Wittgenstein (2010) indica em Tractatus logico-philosophicus, que Lacan (1992) refere em seu Seminário XVII. Por uma argumentação extremamente objetiva, Wittgenstein produz novas leituras ao conceito de verdade, contrapondo “o que é” não àquilo “que não é”, portanto definido como falso; mas ao que não produz sentido:

4.0003 - A maioria das proposições e questões que se formularam sobre temas filosóficos não são falsas, mas contra-sensos. Por isso, não podemos de modo algum responder a questões dessa espécie, mas apenas estabelecer seu caráter de contra-senso (Wittgenstein, 2010, p. 165).

Quando Lacan (1992, p. 58) afirma que “não há sentido que não seja do desejo”, no ensejo das proposições de Wittgenstein, é para dizer que, se não há possibilidade de uma associação com outros elementos (ou, pensando ainda com os termos deste seminário 17, se não há possibilidade que se estabeleça um jogo de implicação entre verdadeiro e falso), então não há possibilidade de sentido. A colocação encontra ressonância com o que se coloca no ponto 2.0131 do tratado de Wittgenstein (2010): “assim como não podemos de modo algum pensar em objetos espaciais fora do espaço, em objetos temporais fora do tempo, também não podemos pensar em nenhum objeto fora da possibilidade de sua ligação com outros” (p. 137). Aqui vemos o termo objeto designando o que poderíamos inferir facilmente a partir do conceito de signo, retomando a corrente linguística que se inicia desde os estudos de Ferdinand de Saussure (2012)2. Importa considerar que o texto de Wittgenstein é publicado em 1921 - época em que este conceito não encontra ainda fortes ressonâncias na produção acadêmico-científica.

O Outro, o Um

Conforme vimos junto a David-Ménard, tanto em Kant quanto em Sade não são articuladas relações entre o universal e o particular; e isso ocorre principalmente em função deles suporem ou um juízo analítico ou uma primazia do prazer individual que seriam anteriores à experiência empírica. Tais entendimentos, que por uma ou outra via esperam uma verdade sobre o sujeito cuja ontologia é fixa e pressuposta, parecem ser de alguma maneira ressignificados no texto Kant com Sade (Lacan, 1998, p. 776-806). Por uma abordagem que parece mais fazer trabalhar as premissas destes autores do que apontar seus pontos controversos, Lacan relaciona suas colocações para, indo além, pensar articulações através de uma ética situada entre os conceitos de gozo e de lei. Assim fazendo, Lacan toma as lógicas de juízos analíticos de Kant para, na relação com Sade, pensar em uma lei cuja natureza é referenciada a partir da realidade onde opera. Da mesma maneira, a noção de gozo, mais imediatamente entendida por uma noção simples do prazer, a partir de Lacan - este inspirado nas descobertas da segunda tópica de Freud a respeito da pulsão - aparece articulada a uma dimensão imperativa. Nos dizeres de ambos os autores com que trabalha, Lacan parece procurar fissuras lógicas cuja resistência a uma resolução pode ser o que, de fato, abre caminho para uma lógica da singularidade.

Iniciamos nosso texto falando sobre história e seu ordenamento. Junto ao que dirá Birman (2001), podemos creditar à psicanálise a tarefa de uma retomada epistêmica que coloca a ficção como associada aos regimes historiográficos de produção de verdade. É muito própria do campo psicanalítico a premissa desse entrelaçamento, conforme podemos ver no que Jacques Lacan sinaliza manifestamente em um de seus seminários 3 e faz operar de maneira nem sempre evidente ao longo de uma construção clínico-conceitual. Tal premissa é valiosa para os rumos de uma lógica epistêmica herdeira de um pensamento moderno. Em primeiro lugar, porque por uma via do ficcional é possível conceber discursividades que, enquanto constroem algo de um comum (seja através de uma retrospectiva, uma análise ou um prospecto), concomitantemente ensejam certa diferenciação pelas vias de uma singularidade da interpretação; isto é, permitem a invenção de inéditas perspectivas, associações ou constituições de sentido.

Este ponto, fundamental para o que diremos mais além a respeito de uma figura ou função do Mestre, marca mais uma volta sobre o que queremos dizer aqui. Para trabalhar com a verdade, será necessário dizê-la (lê-la, por consequência) trabalhando os intervalos, os meandros e as decisões que uma tarefa de enunciar exige, na sua relação com os vários valores que pode assumir um significante. Em relação à crítica que fazíamos à pretensão kantiana ou sadiana de encontrar uma verdade independente do lugar onde ela se produz, agora com uma leitura lacaniana que pensa a verdade entrelaçada com a ficção, em um regime do semi-dizer 4, podemos pensar como aquilo que se supõe primeiro precisa de um outro, a ele subsequente ou paralelo, que testemunhe sua condição. A colocação não deixa de guardar relações com aquilo que Freud dirá em Futuro de Uma Ilusão:

ao reconhecermos as doutrinas religiosas como Ilusões, coloca-se de imediato uma outra pergunta, a de saber se outros bens culturais, que respeitamos e que permitimos que controlem nossa vida, não teriam natureza semelhante. Os pressupostos que regulam nossas instituições estatais não teriam de ser chamados igualmente de ilusões? As relações entre os sexos em nossa cultura não seriam turvadas por uma ilusão erótica ou por uma série delas? (Freud, 1996, pp. 22).

Quando propõe a leitura de qualquer religião como um tipo de ilusão compartilhada, Freud indica o caráter arbitrário com que, enquanto coletivo, definimos valores e critérios de cognoscibilidade em uma ou outra cultura. Mesmo que isso não esteja ainda articulado de maneira nítida no texto acima, há um ensejo para que, novamente, pensemos sobre esse entrelaçamento entre aquilo que se compartilha através da ficção e aquilo que se define enquanto universalmente verdadeiro. A premissa é essencial para uma gênese da psicanálise; é partindo de tais princípios (que no só-depois de hoje definimos a partir das palavras significante, enunciação ou mesmo ficção) 5 que Sigmund Freud sustenta sua prática terapêutica.

De fato, a invenção de Freud terá consequências não apenas no âmbito de uma terapêutica, mas também nos registros de uma episteme e de uma ética, conforme indica Maria Cristina Poli quando pensa junto a Lacan (2008) sobre as rupturas e os deslocamentos, em relação a um discurso cartesiano, que se operacionalizam desde a gênese da psicanálise: “no lugar da realidade e seus objetos, o ser falante - efeito da quebra do signo linguístico e sua desmontagem em signos e letras; no lugar de um bem pressuposto ao sujeito, uma questão sobre o desejo e sua causa” (Poli, 2017, p. 102).

Vemos na proposta psicanalítica, em ressonância com o que David-Ménard coloca em sua crítica, uma intenção de resgatar a dimensão conjuntural como algo fundamental para a produção de sentido. Ainda com Wittgenstein, valerá pensarmos na verdade como aquilo que, por mais que se possa supor destacado ou particular, só se sustenta em uma lógica de sentido a partir da sua associação com outros elementos - os quais (e este é um entendimento de grande valor para o que se quer argumentar aqui) se incumbem, portanto, de validar, ainda que eventualmente em uma postura mesmo de contraposição, a condição fundamental da verdade com que se relacionam.

Olhemos, a partir de agora, para as colocações de Lacan que fazem supor essa intenção. Nosso intuito será perguntar: quais são as potencialidades que podemos ver, junto a Freud, Lacan e outras autorias fundamentais, dessa retomada epistêmica psicanalítica? Em paralelo, fazemos também a seguinte pergunta: quais são os momentos em que esta retomada pode ser, como mais um ponto de uma costura, retomada com as epistemes decoloniais e de estudos sobre gênero e raça que se produzem nessa virada de século?

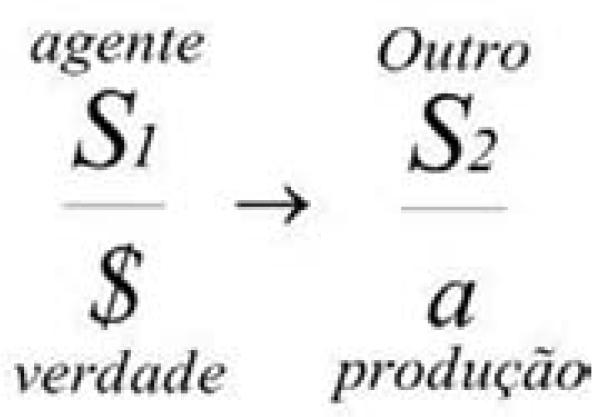

Para dar conta dessa tarefa, consideremos o que Lacan afirma quando estabelece o personagem conceitual do Mestre na sua hipótese dos quatro discursos, mais nítida a partir do Seminário XVII. Nesse contexto, é já consolidada no ensino do psicanalista a apropriação de alguns conceitos saussurianos - como a de significante, que aqui se associa à noção de sujeito e deriva da de signo de que falávamos há algumas linhas 6. Lacan faz operarem quatro instâncias - assinaladas enquanto S1, S2, $ e a - em um jogo de relações que produz, inicialmente, quatro equações. S1 (significante Mestre), S2 (conjunto das articulações significantes), $ (sujeito barrado) e a (outro/objeto a) são elementos que compõem o ensino de Lacan desde antes da época deste seminário, podendo ser referidas já em suas formulações a partir de um grafo do desejo. Estas quatro instâncias operam pela conexão entre duas frações, postas lado a lado, em que a posição superior esquerda determina o agente tanto quanto a natureza do discurso. Tal posição se sustenta sobre uma verdade, localizada na esquerda inferior, e depende de uma relação com um outro, que na equação de Lacan se situa na direita superior. Desde esta relação tem-se uma produção, que encontramos indicada no canto inferior direito. A explicação de Lacan inicia apresentando o discurso do Mestre - e a partir daí são operadas substituições em quartos de volta, no sentido horário, sendo caracterizáveis a partir destas os discursos respectivamente da histeria, do analista e do universitário. Associando a maneira como Lacan dispõe os quatro elementos em cada uma dessas posições quando formula um discurso do Mestre, temos a organização presente na seguinte figura:

Já foi dito como, em Lacan, o S1 remete a um significante primeiro, que supostamente ditaria certa ordem aos elementos a ele conseguintes. Compete indicar, no entanto, e ainda com Lacan, o quanto essa primazia se ampara em uma suposição. Nas próximas páginas, sustentaremos essa posição indagando, em primeiro lugar, o quanto podemos conceber como independente essa posição por onde se supõe o lugar do S1, primeiro em relação à cadeia que se entende por ele fundada.

Pensando ainda com a fórmula do discurso do Mestre, é importante notar que esse S1 se sustenta amparado na verdade que indica um $, sujeito barrado. Para além da constatação de que a verdade nestes registros não pode se dar senão através de um semi-dizer, conforme vemos atravessar diversas vezes o discurso de Lacan ao longo do seminário, o que se revela com esse lugar de $ nos leva a um questionamento a respeito do quê (ou quem), de fato, ocupa a posição do mestre. Para abordar esse assunto, será valiosa a maneira como o conto A Roupa Nova do Imperador nos faz ver que, por trás das roupas e títulos de um rei, o que substancialmente se apresenta é um corpo nu - como qualquer outro corpo 7. Poderíamos falar, mais ainda, sobre as consequências dessa leitura - e para tanto nos associaríamos ao que Allouch (2010) afirma debruçado sobre os conceitos de verdade e de gozo a respeito de um sexo do Mestre. Agora, no entanto, será pertinente continuar nos registros do Seminário XVII para sinalizar como, ainda em função dessa vinculação a um $, o S1 depende, necessariamente, das posteriores referências de um S2, outro em relação a este S1.

Caso assumamos uma leitura dialógica desse jogo entre S1 e S2, será necessário retomar (conforme o faz também Lacan) aquilo que Hegel dirá sobre uma relação senhor-escravo em sua Fenomenologia do Espírito (2014). Ali, se coloca o argumento de que estas duas figuras, antes supostas em uma relação ordinalmente vertical (em que a primeira define as condições de possibilidade para a segunda), constituem na verdade um regime de codependência - em que, da mesma maneira que o escravo deve sua condição ao senhor, este depende de que o escravo o reconheça enquanto senhor para que ocupe propriamente essa posição. Nesse sentido, retomando as problematizações a respeito da ordem de que falamos no início deste artigo, precisaremos olhar também para o S1 enquanto algo que se produz, ou funda, a partir do que se reitera a seu respeito - ou tendo-o como referência -, em uma cadeia que a ele sucede ou relaciona por um funcionamento entendido como serial.

Lacan definirá tal função do S2 a partir da ideia de saber, evocando lógicas da antiguidade para indicar como esse saber se produz associado ao lugar do escravo:

S1 é, para andar rápido, o significante, a função de significante sobre a qual se apoia a essência do senhor. Por um outro lado, vocês talvez se lembrem do que enfatizei muitas vezes no ano passado - o campo próprio do escravo é o saber, S2. Lendo os testemunhos que temos da vida antiga, em todo o caso do discurso que se emitia sobre essa vida - leiam sobre isto a Política de Aristóteles -, não fica qualquer dúvida sobre o que afirmo quanto ao escravo caracterizando-o como suporte do saber. (Lacan, 1992, pp. 18)

A menção do termo escravo para evocar essa discussão não é sem ressonâncias com a nossa história, brasileira e mundial, atravessada por usuras e abusos decorrentes de uma cristalização da verticalidade nas relações senhor/escravo - os quais fazem persistir de maneira violenta um imaginário social atravessado por juízos também verticais sobre marcadores de raça, origem ou nacionalidade. Em aula seguinte, Lacan faz um breve comentário que poderíamos relacionar a este ponto:

para operar com o esquema do discurso com M maiúsculo [do Mestre], digamos que o trabalho escravo, invisivelmente, é que constitui um inconsciente não revelado, que dá a conhecer se essa vida vale a pena que se fale dela. O que, de verdades, de verdades verdadeiras, fez surgir tantos desvios, ficções e erros. (Lacan, 1992, pp. 28)

Aqui, uma digressão será necessária para que não deixemos passar algumas reflexões desde este termo, escravo, tão caro para os regimes e os valores que sustentam uma conjuntura ocidental que lida ainda com os fantasmas da lógica colonial. Vale notar, na citação ainda anterior à última que fizemos de Lacan, que este evoca a cultura e os costumes de uma antiguidade para dissertar sobre o escravo, personagem conceitual que habita o argumento de Hegel. É acompanhando o estudo minucioso e mais atual de Susan Buck-Morss, no entanto, que algo a este respeito pode reaparecer de outra maneira aos nossos olhos. Em Hegel e Haiti (Buck-Morss, 2011), a autora propõe uma visada mais abrangente do cenário político e filosófico da época de publicação de Fenomenologia do Espírito, obra que não dista em muitos anos dos trabalhos de Kant e de Sade, mas marca uma entrada em novas formulações filosóficas mais típicas do século XIX. Acompanhando a leitura de Buck-Morss, vemos como os anos do trabalho de Hegel são atravessados também pelas notícias sobre escravos auto-libertados que, em uma insurreição contra o domínio colonial, fundam o estado soberano do Haiti no território que antes se chamava ilha de Saint-Domingue. Mais, a autora mostra como as reverberações deste acontecimento, por mais que estejam documentadas nos principais periódicos de notícias europeus em circulação da época, não habitam os ideais da liberdade, igualdade e fraternidade que se afirmam nos escritos científico-filosóficas desse cenário iluminista. Relacionando estes fatos, ela pergunta:

“De onde surgiu a ideia de Hegel sobre a relação entre o senhorio e a servidão?”, perguntam‑se especialistas em Hegel, repetidamente, referindo‑se à célebre metáfora da ‘luta de vida ou morte’ entre senhor e escravo, que, para Hegel, oferecia a chave para o avanço da liberdade na história mundial e que foi elaborada pela primeira vez na Fenomenologia do espírito, escrita em Jena entre 1805 e 1806 (o primeiro ano de existência da nação haitiana) e publicada em 1807 (o ano da abolição britânica do tráfico de escravos). Vale a pena insistir: de onde? Os que se ocupam da história das ideias da filosofia alemã conhecem apenas um lugar onde procurar pela resposta: nos escritos de outros intelectuais. (...) Ninguém ousou sugerir que a ideia para a dialética do senhorio e da servidão tenha ocorrido a Hegel em Jena, entre os anos de 1803 e 1805, a partir da leitura da imprensa - revistas e jornais (Buck-Morss, 2011, pp. 142).

Para explicar esse negacionismo - que parece persistir mesmo ainda nos prismas pelos quais olhamos para o passado em Hegel -, a autora se alia aos escritos em que Michel-Rolph Trouillot argumenta como a Revolução Haitiana é impensável aos padrões da época europeia iluminista justamente porque ela surpreende as suas premissas ancoradas em valores como raça, colonialismo e escravidão 8.

A autora continua sua exposição comentando como a contribuição de Hegel é fundamental para as colocações que se farão mais tarde desde uma perspectiva materialista histórica, nos nomes de Herbert Marcuse, Geörg Lukács e Alexandre Kojève - sendo o último especialmente influente nos estudos de Lacan, que frequenta seus seminários ainda em meados dos anos 30. Mesmo que reconheça o valor dessa interpretação mais social da dialética senhor-escravo que vemos aqui, Buck-Morss lamenta que a perspectiva por vezes se contraponha ao entendimento mais histórico e crítico sobre as relações entre a dialética hegeliana e os problemas do racismo e da colonialidade. Essa problemática também é referida no contexto argumentativo em que Paul Gilroy reflete sobre uma ideia de modernidade presente em Marshall Berman e Jurgen Habermas:

Meu interesse na famosa seção do início da Fenomenologia do Espírito de Hegel é duplo: primeiro, ela pode ser usada para iniciar uma análise da modernidade, que é renegada por Habermas porque aponta diretamente para uma abordagem que vê a estreita associação entre modernidade e escravidão como uma questão conceitual chave. Isto é importante porque ela pode ser usada para oferecer uma firme rejeição da ideia hipnótica da história como progresso e porque ela propicia uma oportunidade de reperiodizar e reacentuar narrativas da dialética do Iluminismo que nem sempre têm se preocupado em olhar para a modernidade pela lente do colonialismo ou racismo científico. Em segundo lugar, um retorno à explicação de Hegel do conflito e das formas de dependência produzidas na relação entre senhor e escravo traz para o primeiro plano as questões de brutalidade e terror que também são muito frequentemente ignoradas. Considerados em conjunto, esses problemas oferecem uma oportunidade para transcender o debate improdutivo entre um racionalismo eurocêntrico, que expulsa a experiência escrava de suas narrativas da modernidade e ao mesmo tempo afirma que as crises da modernidade podem ser solucionadas internamente, em um anti-humanismo igualmente ocidental que situa as origens das crises atuais da modernidade nos fracassos do projeto iluminista. (Gilroy, 2012, pp. 122-123)

A colocação de Gilroy merece ocupar em extenso as linhas deste trabalho porque, em ressonância com Buck-Morss e Trouillot, ela enseja a que retomemos alguns pontos que poderíamos dizer já estabelecidos em uma análise histórica - mas que, e isso só podemos ver à luz destas autorias, desde outro prisma revelam escamotear outros mecanismos e, arriscamos dizer ainda, outros fatos cujo não-aparecimento fazem supor, senão uma lógica de negação, certamente uma de privação 9.

Quais as diferenças, enfim, que podemos encontrar entre uma visada sobre a dialética senhor/escravo que considera os processos de colonização marcados por regimes escravistas, presente na época de Hegel, e outra leitura que não considera tais fatores? Fazemos as últimas colocações apenas para dar a ver, para além das resistências que se escondem no fazer historiográfico, o quanto podem diferir as leituras que se produzem em tempos também diferentes. Lendo Lacan agora, à luz destes textos, podemos talvez introduzir mais uma camada crítica ao prisma da análise do nosso trabalho. O presente momento, já atravessado pelos argumentos posteriores de Trouillot, Buck-Morss e Gilroy, permite recuperar uma história que não habita os comentários de Lacan - mas que, e isso vemos muito nitidamente, acontece durante o tempo de Hegel. Mostrados estes referenciais mais recentes, torna-se difícil ignorar o fato de que Hegel lidava, sim, com as repercussões políticas de um processo de escravidão colonial no qual a relação entre senhor e escravo se dava em outro registro, diferente daquele analisado por Aristóteles. Isso apenas não habita, de maneira explícita ao menos, a retórica pela qual Hegel constrói as direções de sua episteme.

É nesse sentido que vemos prolífico o encontro da psicanálise com outros campos de estudo, talvez mais atuais. Acreditamos que as retomadas que estes operam podem incidir, inclusive, sobre a própria estrutura de pensamento psicanalítico. É nesse sentido que a interlocução que propomos entre história, verdade e ficção não trata de inventar um passado; mas de reinventar mesmo as maneiras de entendê-lo. Com isso, se podem reinventar também os parâmetros de uma leitura que, se antes reproduziria as possíveis acepções dos ditos e escritos da psicanálise pela via irredutível do “que se quis dizer”, com as perspectivas destes outros referenciais pode assumir, em um tempo outro (mesmo de leitura), a tarefa de procurar discutir, em comum, sobre o “que se pode entender” hoje sobre a transmissão destes que se consagram no lugar de mestres de um ensino. Ainda que a proposta possa se voltar para a própria história de um pensamento psicanalítico, entendemos que ela não deixa de ser, como em um avesso, uma maneira de operar psicanalítica, que atenta para uma narrativa procurando os elementos que subjazem a seu dizer.

Aqui, o après-coup psicanalítico pode ser resgatado em sua radicalidade - porque, mais do que apenas no âmbito da narrativa, também queremos pensá-lo relacionado ao âmbito de uma realidade histórica. Nesse sentido, o aforismo nagô que diz “exu matou um pássaro ontem com uma pedra que atirou hoje” parece encontrar ressonância com o que estamos querendo dizer. Associando Exu aos funcionamentos do encontro, da comunicação e do acontecimento, Muniz Sodré (2017) parte do provérbio para falar de uma temporalidade que se inventa justamente a partir da possibilidade de ver passado, presente e futuro enquanto instâncias interdependentes. Ou seja: à revelia dos fatalismos, uma maneira moderna que entende o passado enquanto um tempo concluído e bem definido, na lógica de Exu o passado coexiste e se produz junto com o presente, em um mesmo processo. Pelo aforismo em questão, não se propõe uma figura de linguagem ou uma abstração poética debruçada sobre algo já consumado; pelo contrário, a lógica que Muniz Sodré lê a partir de Exu afirma uma outra perspectiva ontológica sobre os processos do tempo, que é diferenciada daquela surgida desde a modernidade europeia:

ontologicamente, o enunciado do provérbio só é concebível se o presente ou o agora funda o tempo (temporaliza) por meio da ação / acontecimento (a pedrada mitológica) e assim pode coexistir com o passado - pode tornar simultâneo o que não é contemporâneo. Com Exu, não há começo nem fim, porque tudo é processo e, ao se constituir, cada realidade afeta outra para além do espaço-tempo. Em termos cíclicos ou solares, o nascente coexiste com o poente por causa da força do agora. (Sodré, 2017, pp. 223, grifo do autor)

Mais além, conclui:

No provérbio/aforismo, Exu está apontando para a inconsistência da irreversibilidade absoluta: o pássaro está em outra perspectiva ou em outro ponto de fuga temporal para que se perceba como a origem é a série infinita dos acontecimentos iniciáticos, onde tudo, absolutamente tudo, é reversível. (Sodré, 2017, pp. 226)

Considerações Finais

O que se sustentou conceitualmente até aqui se fez com o intuito de indicar como quando S2 (ou o saber) refere S1 (ou o Mestre) em uma posição fixa, neste jogo que encontra uma via representativa possível nas equações de Lacan, se restringem as condições de reinvenção para as possibilidades do jogo de relações entre estes elementos. Relacionamos essa lógica de leitura à reminiscência de uma lógica moderna que, tanto nos trabalhos de Kant sobre juízos analíticos quanto nos de Sade sobre a primazia do prazer, trabalha com as instâncias da verdade por uma expectativa de universalidade, desarticulada das condições particulares nas quais a primeira se aplica ou se produz. Ainda junto a Lacan, vemos como tal funcionamento tem consequências políticas - pois, enquanto legitima leituras que supõem uma essência referenciada no lugar de S1, gera continuidades em uma lógica de dominância que invisibiliza os abusos e as limitações no espectro maior que nosso texto situa na relação suposta vertical entre senhor e escravo.

Sabemos que a psicanálise é um campo que se articula a partir uma prática de escuta, inventada desde o tempo de Freud nas propostas de uma associação livre e de uma escuta flutuante. Estas propostas da psicanálise, por mais que viabilizem a abertura a uma escuta da alienação do sujeito ao discurso, não significam um desprendimento absoluto de alguns funcionamentos que, assim como em qualquer campo que se proponha a trabalhar no espírito do seu tempo, reforçam os mecanismos de uma lógica presente nesta conjuntura. No caso deste nosso tempo, poderíamos citar os próprios automatismos da lógica de dominação em que S1 permanece como referência suposta primeira. Vimos isso na maneira como Lacan lidou com o problema hegeliano da relação senhor-escravo: na perspectiva de seu tempo, ainda não se haviam oferecido os prismas críticos de Buck-Morss, Trouillot ou Gilroy.

Espera-se que as interlocuções deste trabalho permitam ao menos ampliar as sistemáticas do fazer psicanálise, cuja atualização é clínica apenas mediante a possibilidade de conceber-se em termos conceituais, e vice-versa. Nesse sentido, acredita-se que o esforço da pesquisa que se apresenta aqui pode nos guiar à possibilidade de que, preliminarmente, percebam-se as situações em que a lógica unidirecional de S1 a S2 impede ou limita uma retomada que ressignifique - ou mesmo reinvente - a natureza deste termo supostamente primeiro em relação aos que a ele sucedem. A partir disso, em uma dimensão mais propositiva, se coloca a interlocução entre o campo psicanalítico e outros campos que, também apropriados da fixidez problemática que o circuito acima implica, encontram em seu argumento algumas direções que podem contribuir a que a psicanálise continue implicada na tarefa de entender a figura do Mestre e escravo, antes e agora, com uma episteme que não supõe uma primazia nestas dicotomias.

Se pensarmos nessa direção que supõe a primazia não de um, mas sim do jogo entre outros lugares, assumindo como acessória a anterioridade de um S1 - entendendo-o, portanto, como um elemento que cumpre uma função no conjunto de uma cadeia de significantes e que é essencial, mas tanto quanto as funções que exercem os significantes conseguintes - poderemos melhor evidenciar e talvez retomar os pontos em que esta lógica produz verticalidade e, em extensão, autoridade.

É para tais vias que parecem apontar, além das referências que já trouxemos até aqui, as lógicas feministas que dialogam com a psicanálise com o intuito de indagar a fixidez de algumas construções a partir da noção de falo. Essa parece ser uma das direções a que aponta Irigaray (2017), ainda na mesma época que a produção lacaniana, quando propõe um sistema que indague a lógica fálica não pela contraposição, mas sim mostrando e trabalhando os problemas que uma suposta centralidade procura superar. Algo dessa proposta consoa quando Márcia Arán (2006) retoma as teses sobre o conceito de história, de Benjamin (1987), para resgatar o feminino como modo epistêmico que não se baliza pela lógica do vencedor que vimos antes. Através dessas autoras, podemos então perguntar: como não vencer esse circuito que define uma relação com os regimes de verdade, mas sim surpreendê-lo ou desmontar algumas de suas premissas? Algo nesse sentido também se mostra de maneira mais definitiva quando Laurie Laufer relaciona intrinsecamente a psicanálise e o feminismo para, inspirada no que Allouch diz sobre uma psicanálise foucaultiana, afirmar que “a psicanálise será feminista, ou não pensará mais” (Laufer, 2014, p. 27, tradução livre).

Para tanto, parece ser fundamental o entendimento que trabalhamos aqui junto a David-Ménard de que, assim como o real é impossível, não há universal alienado do jogo de relações, simbólicas e imaginárias, onde ele pretende se aplicar ou afirmar. É por tais vias que sustentamos, a partir de Lacan, que a verdade só se pode dar enquanto um semi-dizer; é porque ela depende da ficção, da singularidade do seu contar (ou melhor, da sua enunciação) e das diferenças interpretativas que se produzirão na repetição. A própria noção de avesso, que Lacan (1992) evoca quando fala no avesso da psicanálise, incute uma dimensão entre um e outro que não é excludente (ou há um ou há outro), mas sim extensiva (há um porque há outro), como Léo Tietboehl (2019) indica ao analisar este funcionamento.

Por fim, resta fazer novamente a aposta de que essa iniciativa se volte e incida, como mais um ponto de nó, sobre a própria estrutura de pensamento da psicanálise, nas suas sustentações históricas e consequentes análises clínicas ou formulações conceituais. De fato, a psicanálise ainda tem muito a escutar dos referenciais que apontam para a persistência de certos embaraços que gostaríamos que estivessem encerrados em um passado distante, mas que infelizmente ainda ressoam nos modos contemporâneos do seu operar - e que fazem persistir, dentre outros funcionamentos verticais de discriminação, um pacto narcísico com as premissas de uma ordem branca e cis-hetero-patriarcal.

Apostamos que, no encontro com as retomadas de perspectiva e de leitura que vimos até aqui (e também com outras, cujo aparecimento o caminhar do tempo guarda), possamos retomar e manter atualizados os regimes de constituição de sentido da própria discursividade psicanalítica - a fim de que esta, atenta ao que nem sempre é evidente, possa continuar sustentando o “perpétuo princípio de inquietude, de questionamento, de crítica e de contestação daquilo que, por outro lado, pôde parecer adquirido”, que indica Foucault (1999, p. 517).

Essa nos parece ser, enfim, uma aposta psicanalítica.