Tendo em vista as mudanças percebidas no estatuto do saber a partir da digitalização da informação, o presente trabalho destaca os efeitos do implemento do dispositivo algorítmico pelos conglomerados informacionais como sendo o ponto alto no avanço do capitalismo em direção à subjetividade. Sob tal dispositivo, passamos a experimentar, como usuários da web, um modo de governança em nossa relação com o próprio saber, o que recai também sobre o laço social, em função do modo como o ser de gozo revela-se afetado pelas tecnologias de informação e comunicação.

É nos limites entre saber e gozo, portanto, que vemos atuar, cada vez com maior competência, as novas injunções que o capitalismo coloca para os elementos que compõem os discursos, tal como nas matrizes radicais concebidas por Jacques Lacan (1992). Tais injunções operam via sedução dos usuários da rede por meio dos artifícios personalistas que o algoritmo põe em jogo pela circulação excessiva da informação digital, a ser aqui delineada como a mais recente deriva do saber.

Por tais efeitos, este excesso de informação que caracteriza a cultura digital termina por causar uma mudança estrutural no laço social, ao reduzir, nele, a função exercida pelo saber. Assim, ainda que seja oriunda do nicho do próprio saber, a linguagem digital o faz convergir para a função de objeto na roupagem da informação, transformando seu estatuto e causando um curto-circuito entre os campos do sujeito e do Outro. Embora com dinâmica semelhante àquela posta em ação no discurso capitalista (Lacan, 1978), a linguagem digital da informação parece dar origem a uma nova configuração de enlaçamento social, que talvez possamos nomear “discurso digital”. Realizar o percurso que nos leva a esta nova modalidade discursiva da contemporaneidade será o objeto do presente trabalho.

Entropia de Gozo, Neguentropia do Saber: Limites Mútuos

A teoria lacaniana do algoritmo da linguagem inconsciente põe em destaque a emergência do sujeito desejante que, em sua singularidade, resulta da relação entre os significantes e pressupõe um movimento dialético com a alteridade. Com a formalização do matema dos quatro discursos, uma nova estrutura se forma, dando lugar ao gozo que, no discurso, traz a marca da impossibilidade - portanto, do real - e impede o fechamento de circuito entre os significantes. É essa indexação do real que, operando como um furo, garante que o sujeito e o Outro se articulem nas diferentes modalidades do laço social sem se colarem a um único discurso, permitindo o giro e o rearranjo dos significantes nas quatro diferentes matrizes: do mestre, da histérica, do analista e da universidade.

Além disso, é por uma relação de limite mútuo que saber e gozo passam a se articular na teoria dos discursos. Este limite traz a marca da intervenção significante no campo do gozo, da qual resulta a divisão do sujeito [$]. Tomado em termos de sua função de tratamento de gozo ao longo do primeiro ensino, a partir do Seminário 17, em que ocorre essa articulação, o saber é definido por Lacan (1992) como “meio de gozo”, uma vez que, a despeito de sua passagem pela ordem simbólica, sua origem deve ser ainda buscada na repetição. Nesse sentido, nessa irrupção de gozo atrelado ao saber, a entropia se apresenta como inerente à própria linguagem, assim como a tentativa de recuperação dessa perda de gozo, que Lacan (1992) vem nomear mais-de-gozar.

De fato, é apenas nesse efeito de entropia, nesse desperdiçamento, que o gozo se apresenta, adquire um status. Eis porque o introduzi de início com o termo Mehrlust, mais-de-gozar. É justamente por ser apreendido na dimensão da perda [...], que esse não-sei-quê [...] fez gozo, e gozo a repetir. Só a dimensão da entropia dá corpo ao seguinte - há um mais-de-gozar a recuperar. (pp. 48)

Aqui se delineia a dupla inscrição, de perda e de suplementação, que o objeto a passa a apresentar desse momento em diante. É em virtude do trabalho imposto pelo traço unário ao saber que o significante pôde ser retraduzido como “aparelho de gozo”. Na perspectiva desse “desperdiçamento” de gozo, Lacan pôde falar então dos objetos a, no plural, como pré-adaptados para servirem de tampão à hiância, ao oco da subjetividade, sendo concernentes ao que Freud havia definido como os objetos da pulsão parcial. O a, como tal, decorre do fato de que o saber se reduz à articulação significante, produzindo entropias enquanto trabalha, sendo esse ponto de perda o único meio pelo qual temos acesso ao que está em jogo no gozo e que está relacionado à incidência do significante no destino do ser falante. Como lembra Diana Rabinovich (2001), “O sentido cai enquanto intencionalidade do discurso da consciência que ‘conhece’, que ‘sabe’, para surgir, em troca, como produção - cifrada - da articulação significante” (p. 11). Daí podermos compreender que, de fato, o ser falante é empregado pela linguagem, e não o contrário. Somos o resultado dela e nascemos do mais-de-gozar que ela engendra: “A linguagem nos emprega, e é por aí que aquilo goza.” (Lacan, 1992, p. 62).

O limite do saber é justamente o caráter repetitivo que se impõe no gozo, pelo gozo, de forma metonímica e gerando entropia. Assim, conforme Miller (2012), esse paradigma explora algo que Lacan (1960/1998) já havia exposto em seu texto sobre a Subversão do sujeito [...], e que se refere ao fato de que, ao mesmo tempo em que é interdito, o gozo se apresenta nas entrelinhas: “Isso já era uma forma de esboçar a metonímia do gozo, de esboçar que, talvez, não seja veiculado pelo significante apenas o sujeito barrado, o sujeito que falta, mas também o gozo como objeto perdido” (Miller, 2012, p. 30). Nesse caso, ocorre uma equivalência entre sujeito e gozo, e a própria noção de metonímia adquire novo valor, estando agora associada ao gozo perdido.

Ultrapassando o prazer, o gozo mostra-se então tributário da linguagem, em função de sua articulação ao saber não-sabido do inconsciente. No encontro do sujeito com a linguagem, resta o gozo que, no intervalo entre os significantes, testemunha o aparecimento do sujeito do sentido, da significação. Esta busca de sentido está referida à própria entropia de gozo implicada nesse aparelhamento do corpo pela linguagem. Para Lacan (1992), é da confusão sistêmica resultante dessa articulação entre saber e gozo que advém nossa sede de sentido, um sentido que “talvez não seja o verdadeiro” (p. 13, grifo do autor).

Foi Freud (1920/1996a) quem, de fato, tomou de empréstimo à termodinâmica o termo “entropia” no momento crucial da grande virada de sua doutrina, quando da proposição do conceito de pulsão de morte. Lacan (1992) chama atenção para o fato de que, se há algo a ser feito pela psicanálise, é justamente “a instituição desse outro campo energético, que necessitaria outras estruturas, que não as da física, [e] que é o campo do gozo” (p. 77). Assim, além da entropia, emprega o termo “neguentropia” que, de modo contrário aos fenômenos entrópicos, atua para reter o excesso de perda energética em um dado sistema 2. É por certa ação de organização que se pode falar em neguentropia de um sistema que, de outra forma, restaria perdulário de um excesso durante a circulação energética.

Assim, se o gozo é entropia, perda de energia, o saber é o elemento que se veicula na fratura provocada pela inserção do ser de gozo na linguagem e, nessa medida, ele se ocupa da neguentropia ou sintropia, tendendo a dar essa organização, tratar esse excesso ao mesmo tempo em que emprega a energia, e isto ainda que não subsista nenhum sentido. O mais-de-gozar não é o que circula, uma vez que é justamente o que é aplicado ao exercício do trabalho, evitando-se toda entropia.

Seguindo esse raciocínio, se o que é próprio ao saber tende à neguentropia, o que dizer da informação, esta deriva do saber com seus próprios códigos de linguagem baseados em combinações de algarismos 0 e 1, com seu formato imediatista e fugaz? Que efeitos pode haver para a subjetividade esse imenso afluxo de informação ao qual estamos submetidos quando a própria cultura revela-se maciçamente traduzida para a linguagem digital ou numérica?

A Linguagem Digital como “Sucesso Arrasador” do Capitalismo

Em Lacan encontramos duas diferentes abordagens em relação à informação. Ainda no Seminário 17, ao tratar do mais-de-gozar, a autor chega a atrelá-la à entropia deste último, ao dizer que “[...] o saber implica a equivalência entre essa entropia e uma informação” (Lacan, 1992, p. 77). No Seminário 20, entretanto, a informação é redefinida como neguentrópica, ou seja, contrária à desorganização relativa à entropia, tal como o saber. É justamente a esta característica organizadora da informação que Lacan (2010, p. 72) atribui seu “sucesso fulminante”, tomando como medida de seu êxito o fato de que “se poder dizer que a ciência inteira vem a ser infiltrada por ela”.

De fato, no capitalismo de informação (Mattelart, 2001) apoiado pelo discurso científico, essa nova linguagem digital “bem formulada” se expandiu com consequências tão decisivas que um novo padrão cultural pode hoje ser globalmente vislumbrado (Nobre, 2021). Como não reconhecer esse “sucesso arrasador” na experiência global da nova linguagem digital e da cultura que ela engendra? É nessa medida que hoje podemos indagar: quais os efeitos do sucesso dessa nova linguagem para a experiência subjetiva?

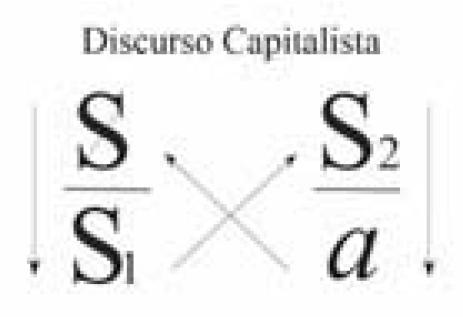

A proposição de um quinto discurso, o do capitalista (Lacan, 1978), veio refletir a tentava de abolir a impossibilidade inerente ao laço social, o que ocorreu pela alteração na dinâmica do matema, bem como pela mudança de status dos significantes.

De fato, o que esse discurso implementa é uma tentativa de tamponar o vazio deixado pelo objeto. Em outras palavras, o capitalista busca abolir a disjunção inerente ao laço social, como se fosse possível abrir mão da castração e seus efeitos na linguagem.

Otimizando o duplo registro do gozo, o discurso capitalista impede o acesso do sujeito ao saber no campo do Outro, interceptando essa relação na medida em que oferece um excesso de informação que, embora derive do saber, parece aqui colocar-se ao nível de objeto.

Lacan propôs o discurso capitalista ao mesmo tempo em que a ciência dos dados se desenhava e a informática, tal como a temos hoje, era apenas uma promessa, embora recebesse vultuosos investimentos em pesquisas por parte das nações mais ricas. Foi no decurso de seu Seminário 17 que Lacan (1992) apontou para o casamento da ciência com o capital. Ali, referiu-se ao processo de matematização por meio das fórmulas que constituíram a base do processo informacional ao qual o mundo vinha se submetendo, o que, para ele, entraria na conta do discurso do mestre em sua cessão a um novo mestre, o do capitalismo:

Esse discurso [do mestre] que em sua essência dá primazia a tudo o que está no princípio e no final, não dando importância a tudo o que, num intervalo, pode ser da ordem de alguma coisa que deriva de um saber, a introdução do mundo novo no horizonte, das puras verdades numéricas, do que é contável, não significará por si só uma coisa bem diferente da instalação de um saber absoluto? (Lacan, 1992, pp. 76)

O que seriam as “verdades numéricas” senão aquelas que Lacan (1992) identificou como o que circula na aletosfera, esse estrato espacial e especial da alethéia [verdade] engendrado pelas latusas? Estas últimas, uma metáfora criada por Lacan (1992) para os objetos surgidos da “curiosa copulação [do capitalismo] com a ciência” (p. 103), hoje povoam e veiculam a cultura digital. É sob tais neologismos que Lacan situa o que é do âmbito da verdade no matema do capitalista, verdade que se encontra hoje nas mãos do hipermestre do mercado digital, atravessando o percurso do sujeito em direção ao campo do Outro. Fruto mais fecundo e lucrativo desse casamento, a linguagem da informação digital é hoje um poderoso veículo do laço social, perpassando todo o campo cultural e guiando a ação humana dos níveis mais elementares àqueles mais complexos.

A implementação do dispositivo algorítmico pelo Google, em 2009, abriu flanco para o manejo de dados dos usuários da web pelas grandes empresas informacionais, grupos empresariais e governos de todas as tendências. Diferentemente do algoritmo lacaniano, no qual o sujeito se insinua entre os significantes, o algoritmo digital opera na tentativa de elidi-lo, pois evita deixar espaço para seu surgimento. Desse modo, a informação digitalizada revela-se, por excelência, um exercício de neguentropia, sendo o computador a latusa (Lacan, 1992) que materializa a automatização dessa função. Ordenar, computar, processar, organizar é tudo o que o computador deve fazer. Além disso, a cada dia, a capacidade de armazenar e manejar dados ganha incremento. “Se a neguentropia tem o sentido inverso da entropia física, então quanto mais o campo das latusas aumenta - e ele ciberaumenta! - mais crescem as perdas produzidas” (Bousseyroux como citado por Alberti, 2010, p. 78).

Vejamos como opera este dispositivo e que efeitos traz para a subjetividade e para a dimensão política, no laço social.

O Algoritmo Digital e a Governança da Informação

O emprego desse modelo de dispositivo, que se tornou conhecido como algoritmo digital da internet, representou uma mudança radical no modo como dados e informações são processados pelo aparato tecnológico. Por seus efeitos sociais, políticos e econômicos, tal dispositivo vem merecendo boa parte da crítica dirigida ao que alguns se referem como “capitalismo de informação”, surgido da emergência e do desenvolvimento das teorias e da ciência da informação (Mattelart, 2001).

Revisitando os caminhos inaugurados por Michel Foucault, Agamben (2009) aponta o conceito de “dispositivo” como “decisivo na estratégia do pensamento” (p. 27) daquele filósofo, redefinindo-o como “qualquer coisa que tenha de algum modo a capacidade de capturar, orientar, determinar, interceptar, modelar, controlar e assegurar os gestos, as condutas, as opiniões e os discursos dos seres viventes” (p. 40). Para Agamben, essa noção ultrapassa a perspectiva dos dispositivos modernos veiculantes do poder disciplinar, denunciados por Foucault (1987), para incluir também os objetos mais corriqueiros como

... a caneta, a escritura, a literatura, a filosofia, a agricultura, o cigarro, a navegação, os computadores, os telefones celulares e - por que não - a própria linguagem, que talvez é o mais antigo dos dispositivos, em que há milhares e milhares de anos um primata [...] teve a inconsciência de se deixar capturar. (Agamben, 2009, pp. 41)

Desse modo, a multiplicação ilimitada dos artefatos, todos eles tecnológicos, corresponde à “igualmente disseminada proliferação de processos de subjetivação” (Agamben, 2009, p. 41). Conforme Agamben (2009), embora em nosso tempo o sujeito - compreendido em termos de “toda identidade pessoal” (p. 42) - se torne vacilante e inconsistente, isso não chega a configurar propriamente seu cancelamento ou superação.

Michel Foucault (1987) dedicou grande parte de suas pesquisas a delinear o que veio a caracterizar em seus termos como “sociedade disciplinar”. Além disso, sua discussão sobre o saber deve ser analisada tendo em vista a perspectiva de seu atrelamento às estruturas instituídas do poder (Foucault, 1984). Nesse ponto, deparamo-nos com um aspecto central desse novo dispositivo de controle, que nos remete ao entendimento do filósofo Deleuze (1992) que, partindo também de uma releitura da sociedade disciplinar (Foucault, 1987), já compreendia as transformações contemporâneas na perspectiva do controle social, como deixou expresso em seu artigo Post-scriptum sobre as sociedades de controle. Dentre os vários aspectos apontado por Deleuze como prenúncio das mudanças hoje experimentadas, destaca-se especialmente o entendimento de que a linguagem numérica, da informação feita de cifras, termina por elidir o par massa-indivíduo para dar lugar a “divíduos” e a massas de dados, na forma de mercados ou “bancos”, deslocando o próprio foco do capitalismo e implantando um novo regime de dominação.

No âmbito da tradição foucaultiana, encontramos autores que atualmente vêm se debruçando mais especificamente sobre os efeitos do algoritmo digital, resgatando o conceito de “governamentalidade”, no sentido político que este termo agrega (Rouvroy & Berns, 2015; Rouvroy, 2019; Alves, 2019; Parra, 2016). Assim, buscam adaptá-lo para as reflexões sobre o contexto presente, lançando luz sobre os efeitos do que seria um agenciamento de nossas ações na rede mundial pelo algoritmo digital. Vale, portanto, retomar o conceito de Foucault (2008):

Por “governamentalidade” entendo o conjunto constituído pelas instituições, procedimentos, análises e reflexões, os cálculos e as táticas que permitem exercer essa forma bem específica, ainda que complexa, de poder que tem por alvo principal a população, por forma maior de saber a economia política, por instrumento técnico essencial os dispositivos de segurança. (pp. 111-112)

Assim, vemos surgir um novo formato de governamentalidade que se exerce de forma discreta e personalizada, direcionando conteúdos para os usuários: a governamentalidade algorítmica (Rouvroy & Berns, 2015; Rouvroy, 2019). Sob essa formulação um tanto simplória, cada indivíduo que acessa a rede tem seus dados facilmente coletados, organizados e intercambiados, mas que a ele retornam na forma de mais informação, de objetos a serem consumidos. Antoinette Rouvroy (2019) descreve o modo de processamento praticamente instantâneo do algoritmo digital da internet como operando por três etapas: o data mining [mineração de dados], que explora os dados à procura de padrões consistentes; o dataveillance [vigilância], que os processa, associa e classifica; e o profile [perfil] de cada usuário da rede, que resulta das primeiras. Esta operação configura o gigantesco banco de dados do big data, com grau semelhante em termos de poder sobre as ações futuras dos usuários da rede.

Para Rouvroy e Berns (2015), o big data é a evidência da posição de assujeitamento “do consumidor” ao mercado. Para eles, na produção algorítmica de perfis, a previsibilidade de trajetórias e comportamentos de usuários e de coletivos na rede despreza os significados advindos da subjetividade. Emancipados os significantes, estes são atrelados a outros significados concernentes ao real que importa à governamentalidade algorítmica: o real digital. Na medida em que o big data pode processar quantidades maciças de dados, o algoritmo implementa uma lógica de excessos em que o grande afluxo de informação chega ao usuário da rede já sob a perspectiva da personalização. Esse aspecto gera um moto-contínuo em que o usuário é capturado em seus interesses, o que se configura de diferentes formas e mantém uma linha constante que permite a previsibilidade de suas ações. Na esfera desse excesso de informação e com tanta oferta de atendimento às demandas, o sujeito é levado a ocupar um ilusório lugar de onipotência, o que reflete a posição de $ no posto de agente, no discurso capitalista.

No mesmo sentido, Parra (2016) chama a atenção para o fato de que, na comunicação digital, estão em jogo elementos de abertura e controle, o primeiro termo vindo a representar a capacidade de acesso e interpretação de informações e, o segundo, estando ligado ao exercício de poder como o conjunto de funções e manejo das variáveis disponíveis para a obtenção de determinados resultados (p. 39). Na sedutora aparência de personalização de ofertas e informações, em meio a uma propagada “cultura da transparência” (Parra, 2016, p. 40), o usuário se voluntaria na disponibilização de seus dados. O resultado de seu manejo pelo big data retorna a ele como algo seu, mas, invariavelmente, também na forma de produtos.

Alves (2017) destaca as mudanças subjetivas resultantes dessa hibridização do real e do virtual para os campos cognitivo, ontológico e ético-político. Ao focar nas transformações sobre o que seria uma nova modalidade subjetiva, o autor defende que “o sujeito digital é o resultado de uma estilização da própria vida, ele assume identidades descartáveis e age como se estivesse sempre atuando, visando a produzir o efeito desejado” (Alves, 2017, p. 178).

Para Martinho (2019), a falta de comunicação no digital anula o exercício clássico do poder, em que a comunicação se fazia num sentido único, de cima para baixo. No digital só há fluxos e refluxos de informação, como notamos pela progressão geométrica em que se multiplicam os grupos de WhatsApp, bem como os grupos fechados das redes sociais. Essa anulação do exercício clássico do poder nos permite pensar em como a comunicação e a transmissão da informação, por serem habitadas unicamente por algoritmos, mostram-se plenamente compatíveis com a desagregação das ideologias, dos ideais, enfim, das figuras de autoridade.

Rouvroy e Berns (2015) assinalam os efeitos danosos desse modelo estatístico para a experiência do comum. Sob o argumento de uma pretensa neutralidade ideológica, esse modo de tratar os dados estimula a personalização que resulta numa hipertrofia da esfera privada, assim como a radicalização de opiniões decorrente de certa imunização à informação que possa ser averiguada, tal como observamos atualmente, de forma crescente, com a multiplicação de grupos fundamentalistas e mesmo fascistas. Além disso, segundo os autores, todos os dados são considerados, de modo que o que se despreza são as categorias convencionais da pesquisa estatística, tais como gênero, etnia, idade, classe socioeconômica etc. Com o algoritmo não há necessidade de expurgar os extremos para extrair a média, pois não há viés ou, se há, isso é imediatamente corrigido pelo sistema, assim como são corrigidas suas imperfeições de processamento (Rouvroy & Berns, 2015).

Assim, no dispositivo algorítmico, a dimensão neguentrópica da informação digital é levada ao extremo, pois nada parece escapar, não havendo lugar para perdas. De fato, a julgar pela otimização no funcionamento do big data, talvez estejamos presenciando algo da ordem de uma hiperneguentropia. Nessa computação de dados marcada pelo excesso, o vazio não é suportado. Não há lugar para falhas, para o equívoco, enfim, para o não-saber que interessa à psicanálise. É justamente sobre o gozo, por seu caráter contável e, portanto, afeto ao número, que essa hiperneguentropia irá incidir, como veremos a seguir. Nesse caso, o modo matricial do saber parece ceder lugar ao formato de linguagem que não aceita lacunas, a não ser para suprimi-las, empregando-as com o nível dos objetos de gozo, do mais-de-gozar.

O Enxame de Mestres e a Hiperneguentropia como Gestão de Gozo

As noções de sujeito até aqui evocadas, sabemos, não devem ser confundidas com a especificidade do sujeito do saber inconsciente, tal como a psicanálise anuncia. Entretanto, a se considerar as duas perspectivas de formalização, a do algoritmo digital e a do matema discursivo, alguns paralelos podem ser estabelecidos, na medida em que o primeiro traz, em grande medida, alguns pressupostos apresentados pelo discurso capitalista.

Lacan formaliza o matema, apontando-o como dispositivo de transmissão que, por implicar em sua estrutura o real impossível, figura como um avanço de sua própria teoria do algoritmo, base do inconsciente estruturado como linguagem. É por considerar o lugar do vazio deixado pelo objeto mais-de-gozar que, no matema, será possível levar em conta os efeitos do gozo no âmbito dos discursos, do laço social.

No Seminário 20, a base do funcionamento do algoritmo da linguagem é retomada por Lacan (2010, p. 273), que indica S1 como o significante “que assegura [...] a unidade da copulação do sujeito com o saber”, pois não se trata de Um significante qualquer: “ele é a ordem significante, pois ele se instaura do envolvimento pelo qual toda a cadeia subsiste” (idem), sendo o que representa o sujeito na rede formada pelo saber. Esse Um que se encarna no corpo via lalíngua vem a ser o “berço” onde “esse saber repousa” (Lacan, 2010, p. 171), isto é, o saber inconsciente.

Na navegação digital, se S1 representa o sujeito no ponto em que se inaugura uma “busca”, é também aquilo que faz variar a cadeia de S2 que se constrói a partir da “navegação”, em que se passa de um “link” a outro, permitindo-se abrir diferentes páginas, que vão se atualizando.

No matema do capitalista, entretanto, as coisas se passam de modo diferente, na medida em que a própria impossibilidade inerente ao real do gozo no laço é elidida. Com isso, esse discurso implementa uma tentativa de tamponar o vazio deixado pelo objeto. Operando no duplo registro do gozo, o discurso capitalista impede o acesso do sujeito ao saber no campo do Outro, interceptando essa relação. A partir desse ponto, torna-se possível estabelecer um paralelo com o algoritmo digital, que diferentemente do lacaniano, opera na tentativa de elidir o sujeito.

No discurso capitalista, é a vertente de gozo de S1 que ganha em destaque. Em sua dispersão entrópica, o gozo mostra-se maleável a ser cifrado pelo inconsciente via significantes que compõem a rede do saber. Mas, é preciso ter em conta que esse saber tem seu estatuto alterado pela lógica excessiva da informação digital. Nesse caso, seu antigo manancial lacunar dá lugar ao acervo inesgotável que, assim como o próprio saber inconsciente, lança mão de uma estrutura neguentrópica pronta a se apropriar da “lalação” dispersiva do sujeito na lalíngua digital. Dito da perspectiva de S1, empregando uma verdade mercadológica hegemônica, o mestre pode direcionar a dispersão do gozo, gerenciando uma economia dos afetos. Pois a neguentropia característica do saber e de suas derivas - conhecimento, informação e informação digital - é também potencializada, de modo a se poder conceber o processamento algorítmico da informação como hiperneguentrópico. Sob o algoritmo digital, perde-se esse algo de aleatório que há no exercício do saber.

Na implementação do excesso de gozo, vemos o S1 elevar à máxima potência a perspectiva de enxame que Lacan (2010) lhe havia atribuído ao destacar o jogo de palavras possível entre as homofonias “esse un” [S1] e “essaim” [enxame]. Na mesma perspectiva, o filósofo Han (2018) retoma o termo para propor a ideia do enxame digital como um efeito que incide sobre o laço social. Para o autor, na lógica do capital informacional:

O enxame digital não é nenhuma massa porque, nele, não habita nenhuma alma [Seele], nenhum espírito [Geist]. A alma é aglomerante e unificante. O enxame digital consiste de indivíduos singularizados. A massa é estruturada de modo inteiramente diferente. Ela revela propriedades que não podem ser referidas aos indivíduos. Os indivíduos se fundem em uma nova unidade, na qual eles não têm mais um perfil próprio. Um aglomerado contingente de pessoas ainda não forma uma massa. É primeiramente uma alma ou um espírito que os funde em uma massa fechada e homogênea. Uma alma de massa ou um espírito de massa falta inteiramente ao enxame digital. (Han, 2018, pp. 27)

O autor resgata o homo eletronicus de McLuhan (1978, p. 174 como citado por Han, 2018) - criador do conceito de “aldeia global” -, que o havia definido como sendo um “ninguém”, um habitante espectador cujo psiquismo se dissolvera na solicitação excessiva do globo eletrônico. Sob outra perspectiva, Han (2018) propõe a expressão homo digitalis:

O homo digitalis [“homem digital”] é tudo menos um “ninguém”. Ele preserva a sua identidade privada, mesmo quando se comporta como parte de um enxame. Ele se externa, de fato, de maneira anônima, mas via de regra ele tem um perfil e trabalha ininterruptamente em sua otimização. Em vez de ser “ninguém”, ele é um alguém penetrante, que se expõe e que compete por atenção. O ninguém do meio de massas, em contrapartida, não reivindica nenhuma atenção para si mesmo. A sua identidade privada é dissolvida. Ele é absorvido pela massa. É nisso que também consiste a sua fortuna. Ele não pode ser anônimo, pois ele é um ninguém. O homo digitalis, em contrapartida, apresenta-se frequentemente, de fato, anonimamente, mas não é um ninguém, mas sim alguém, a saber, um alguém anônimo. (p. 28-29)

Essa perspectiva mostra-se coerente com aquela da personalização apontada por Antoinette Rouvroy e seu grupo (Rouvroy & Berns, 2015; Rouvroy, 2019). Além disso, remete-nos ao que Paula Sibilia (2008) nomeia como Eu S.A., em que o sujeito se torna um empreendedor de si mesmo, no gerenciamento incessante dos diversos perfis digitais. A autora chama a atenção para o fato de que, em 2006, a revista Time elegeu como personalidade do ano ninguém menos que Você!: “Um espelho brilhava na capa da publicação e convidava seus eleitores a nele se contemplarem, como Narcisos satisfeitos de verem suas personalidades cintilando no mais alto pódio da mídia.” (Sibilia, 2008, p. 15).

Han (2018) destaca a crise de representação em nosso tempo como base dessa mudança de paradigma do sujeito que, dissolvido na massificação digital, sofre os efeitos de um achatamento da linguagem e da cultura, que se vulgarizam. Nessa perspectiva, a informação torna-se veículo do uso político, inserindo uma lógica de urgências que hipervaloriza o presente e termina por anular “o futuro, [que] enquanto tempo político, desaparece.” (Han, 2018, p. 39). Nesse contexto, a transparência e o excesso de presente da comunicação digital destroem o silêncio necessário à interioridade, à tatilidade e à corporeidade (Han, 2018). Diante do excesso de informação, a vida se torna intangível, uma vez que a lógica do capital se implementa na forma de mais comunicação.

Para Zizek (2003), a realidade virtual encontra-se no rol dos produtos oferecidos no mercado, desprovidos de suas “propriedades malignas” e, portanto, esvaziados de sua substância Real, o que caracteriza uma verdadeira “paixão pós-moderna pelo semblante” (p. 24). Assim, na desertificação de conteúdos simbólicos na qual nos encontramos, resta-nos o confronto direto com um Real insuportável, marcado pela ausência de mediação suficiente para nos sentirmos vivos e enraizados num mundo partilhado coletivamente, e não apenas como peças sob domínio da realidade crua, cada vez mais atroz.

Ora, embora Han não trabalhe na perspectiva de Lacan, aqui vemos como, intuitivamente, a aproximação feita no âmbito deste trabalho entre a informação e o saber mostra-se fecunda. Ao contrário da informação, o saber, para ser apreciado, deve ser buscado no campo do Outro e, portanto, do laço social, levando-se em conta também a experiência que, desde Freud (1905/1996b), demanda sua passagem pelo corpo.

Para um Novo Laço, Novo Matema: O Discurso Digital

No livre curso da cultura digital, em que somos seduzidos e capturados desde o campo cognitivo até o dos afetos, vemo-nos agora mais diretamente colonizados pela tecnologia. Sob um supereu que ordena o gozo, o sujeito se entrega à fruição inerente ao acelerado processamento de suas demandas, que serão dirigidas ao aparato digital engendrado pelo discurso do capitalista. Entretanto, apesar de sua filiação àquele discurso, não há como deixar de observar que uma mudança parece em curso quanto ao próprio estatuto do saber, sendo justamente o que traz consequência para o enlaçamento social.

Neste ponto, cabe sinalizar para um elemento fundamental para a diferenciação entre o saber e sua deriva informação, na perspectiva da psicanálise. Como destacou Alberti (2010), o tempo, assim como o gozo, é entrópico, dispersivo, na mesma medida em que a informação, tal como o saber, é neguentrópica. Com a aceleração implementada pelos processos digitais, o sujeito se perde na entropia de seu gozo, em função da incapacidade de assimilar todo o excesso que se apresenta no hic et nunc que a cultura digital empresta à vida humana. A informação digital, ao contrário do saber, oferece-se a ocupar esta lacuna, uma vez que, por seu caráter hiperneguentrópico, consegue capturar algo do sujeito.

Atuando pela cifragem de seu gozo, o sujeito, sem que se dê conta e, portanto, em seu não-saber, é levado a abdicar da assimilação necessária ao saber inconsciente, entregando-se ao processamento facilitado pela digitalização que a tudo torna efêmero, superficial, passageiro e, sobretudo, atual, para empregar aqui o outro lado do virtual, como assinalou Lévy (1996). Para o autor, a virtualização não é inerentemente boa, ruim ou neutra, mas, transforma nosso modo de ser em outro, como “a essência, ou a ponta fina, da mutação em curso” (Lévy, 1996, p. 11), sendo necessário compreender sua amplitude, sem rechaçá-la.

Em nosso entendimento, tal mutação irá ocorrer na própria função do saber a partir de sua última deriva, a informação transmutada para a linguagem numérica, o que talvez justifique a proposição de uma modalização discursiva em que a informação passasse a ocupar a função de objeto e não mais de saber. Nessa medida, poderíamos vislumbrar a modalização de um novo laço, algo como um discurso digital, com a seguinte formação:

Entendemos que esse arranjo reflete a mudança no estatuto do saber que, diante do fluxo disparado pela linguagem digital, vê-se desfalcado em sua função simbólica de vinculação do sujeito ao Outro, sendo substituído pela informação, cada vez mais articulada à vertente do gozo. Seguindo a mesma dinâmica e mantendo o campo do sujeito como no capitalista, nesse matema o objeto chegaria ao ápice social, adquirindo destaque não do lugar de agente, como propuseram outros autores (Miller, 2004; Braunstein, 2010), mas pela inversão dos termos no campo do Outro, quando o objeto assume a proeminência da própria alteridade, compatível ao que Lacan aponta, em Radiofonia (1970/2003), como zênite objetal. No afã de participar das benesses promovidas pelo capitalismo no âmbito da cultura digital, o sujeito fornece de bom grado suas informações para o mestre-mercado, que terminam por ocupar a lacuna inerente ao não-saber que o inconsciente aflora como verdade de sua falta-a-ser. No lugar desta, vemos surgir a verdade do excesso de consumo que nos permite associar a função do significante mestre [S1] ao big data, operador do enxame de informações no campo seguinte. Na medida em que o usuário disponibiliza na rede os dados que virão a ser manejados pelo big data, o retorno lhe vem na forma de objetos e informações - aqui representados pelo objeto a - baseados nesses dados rastreados de suas pesquisas on-line, mobilizando-o pelo afeto que, em última instância, irá se transmutar em produtos. Nessa forma efêmera em que se articula no laço como objeto [a], em alguma medida a informação inunda o campo simbólico com os excessos inerentes ao real do gozo, deixando o próprio saber [S2] relegado ao lugar de resto. Ao final dessa operação está o saber [S2] devotado ao lugar de resto, pronto a ser reabsorvido no fluxo algorítmico.

Como no capitalista, nessa experiência de disjunção entre saber e informação, o novo discurso digital também produz o efeito de circuito fechado resultante do desaparecimento da marca da impossibilidade dos discursos radicais ao nível da enunciação. Dessa forma, ganha corpo uma operação que retém o usuário na teia da web por meio da intensificação dos afetos, fazendo, de modo crescente, movimentar sua economia psíquica, o que traz implícita a dimensão econômica do mercado e valoriza a fruição no momento presente, sem adiamento. Nessa confluência, inaugura-se o vasto campo hoje ainda mais explorado pelo grande capital e por novas formas de controle, como previsto por Deleuze (1992) e apontado pelos autores que estudam a governança digital.

Pela ótica da psicanálise, pode-se compreender como todo esse processo termina por erodir a dimensão desejante da subjetividade, que passa mais facilmente a operar via gozo. Este, em sua vertente suplementar, encontra ao seu dispor e no lugar do saber lacunar o grande acervo da informação, com o enxame infinitamente intercambiável de S1 do big data, cujo afluxo traz consequências para a própria dialética do laço social.

Considerações Finais

É de modo insidioso que a informação digital, ao introduzir-se no nicho do objeto, tomou o lugar do saber na interação dos significantes, fenômeno que resulta de décadas de operação de um discurso gestado no seio do desenvolvimento tecnológico, fruto do casamento entre ciência e capital. Trata-se de um acoplamento da máquina aos elementos mais próprios ao humano, como aqueles atinentes ao afeto, tocados no ponto em que eles se entrelaçam à linguagem. Pois é como campo ao mesmo tempo da linguagem e do gozo que o saber revela-se cada vez mais inócuo ante à eficiência dessa nova deriva. Inserindo-se no mesmo nicho do saber, a informação se aproveita da divisão subjetiva, deixando pouco espaço para que o sujeito possa lidar com a entropia de seu gozo via saber, com recurso ao desejo. Se a neguentropia é o atributo do saber que limita a dispersão de gozo, na informação processada e retornada algoritmicamente ao sujeito, a dimensão do gozo parece retroalimentar-se, agindo mais diretamente na economia dos afetos. Nesse processo em constante aceleração, resta uma experiência de gozo cada vez mais direta, crua, menos mediatizada pelo saber, pelo que advém do campo simbólico do Outro, e com maior prejuízo para o laço social.

A partir da lógica algorítmica, a linguagem digital se projeta, mesclando-se cada vez mais à dimensão singular da subjetividade e tocando o campo do gozo via proliferação de objetos a (Nobre & Lima, 2019). Na dupla função assumida nos discursos, o objeto a é, ao mesmo tempo, signo de perda de gozo e da incessante tentativa de suplementação, cuja gestão teve, desde sempre, na experiência do sujeito inserido no laço social, o saber como limite. Com o afluxo superficial e efêmero de informação e a entrega do sujeito à navegação, o saber sofre maior rebaixamento em sua função, o que incide sobre os ideais simbólicos que tradicionalmente balizam o laço social. Nesse caso, a própria informação, embora derive do saber, resvala facilmente, ela própria, para a função do objeto, que passa a gerir a economia pulsional, influenciando a dimensão do gozo, mais direta e desobrigada da referência à alteridade. Torna-se mais fácil para o sujeito deixar-se afluir para o objeto que não manifestará a disjunção inerente ao laço, como nas quatro matrizes discursivas.

A nosso ver, ainda considerando a contestação da ideia de repressão sexual por Foucault (1976/1988), se no marco freudiano a moral vitoriana teria feito uso do aparato pulsional do sujeito para movimentar a base da sociedade industrial, no controle digital, sob a aparência de absoluto exercício da liberdade de escolha e fruição do desejo, parece pertinente pensar que o mercado descobre um modo otimizado de aproveitamento dessa energia libidinal nos dois sentidos. A libido, antes “disciplinada” para a produção, é hoje “controlada” e, portanto, orientada para o consumo. Nesse novo contexto, parece pertinente que a psicanálise empreenda uma tarefa em certa medida inversa àquela que moveu Freud, ou seja, a de perscrutar o sujeito em suas fantasias e desejos mais reclusos para lhe permitir livrar-se da repressão coercitiva. Sem focar apenas nesse aspecto, o analista hoje deve propiciar que o sujeito se indague - quando algum mal-estar advém como queixa, como questão - sobre o que mais pode haver para além da cegueira resultante dos imperativos do excesso, da fruição desmedida.

Ao navegar na maré digital, partilhamos um mesmo oceano de pensamentos coletivizados, refletidos neste vasto “horizonte de puras verdades numéricas” (Lacan, 1992, p. 76). Nele, cada correnteza pode nos enredar para lados completamente diferentes e sempre de modo multifacetado, adequando-se à própria fragmentação atemporal e lacunar do inconsciente.