Serviços Personalizados

Journal

artigo

Indicadores

Compartilhar

Estilos da Clinica

versão impressa ISSN 1415-7128

Estilos clin. vol.6 no.10 São Paulo 2001

ARTIGO

Do contrato pedagógico ao ato analítico: contribuições à discussão da questão do mal-estar na educação

From the pedagogical to the psychoanalytical act: contributions about the "education and its discontents" question

Rinaldo Voltolini

Psicanalista, doutor em Psicologia pela USP, professor de Psicologia da Unicapital e da Unib

RESUMO

Este texto discute sobre a legitimidade da noção de mal-estar na educação com o objetivo de pensar a presença de um trabalho analítico nesse contexto. Para tanto, vale-se da teoria dos quatro discursos de Lacan e da categoria de sintoma social para tratar daquilo que na instituição escolar produz mal-estar.

Mal-estar; ato analítico; sintoma social

ABSTRACT

In this paper we expose questions and discussions about the concept of "education and its discontents". The aim of this study is to think about the possibility of a psychoanalytical act in this context. We work with the Lacan's theory of the four discourses and the notion of social sympthom in order to treat the kind of things that makes discontents in school institution.

Discontents; psychoanalytical act; social sympthom

É legítimo falarmos em "mal-estar", no sentido freudiano do termo, na educação?

Da resposta a essa questão depende a possibilidade de existência do psicanalista nesse campo, ainda que saibamos que, ao deixar as costas do divã, todo o cuidado é pouco para que seu "ato" não corra o risco de não poder mais ser considerado "analítico" (mas não será que mesmo atrás do divã esse risco existe?).

Se dizemos que dessa resposta depende a presença ou não do psicanalista nesse campo é porque, simplificando os termos, só há analista se há "uma queixa que possa ser transformada em enigma". Um sofrimento que se revele efeito de uma estrutura passível de ser formalizada, e cuja possibilidade de superação tem a ver com um atravessamento questionador e responsável por esse sofrimento, ao contrário de petrificar-se nele, assumindo (gozando) o lugar da vítima.

Se apresentamos, de início, a questão em termos tão condensados (termos que pretendemos escandir adiante), é para marcarmos desde já a posição ética da psicanálise, fora da qual estes conceitos perdem todo seu teor e eficácia, e também para distinguirmos dela outras posições comumente adotadas.

Como sabemos, desde que a educação tornou-se uma questão de Estado (a educação chamada "formal"), foram necessárias medidas que a transformassem em um empreendimento "governável"; foi necessário dar-lhe "forma". Assim temos, por exemplo, que o sistema de créditos, aprovações e reprovações é muito mais uma necessidade administrativa das escolas do que propriamente algo inerente ao ato educativo.

Fato que transforma a educação, em termos novamente freudianos, em "ofício impossível ao quadrado" (educar e governar) e cria uma injunção que nos importa examinar: a intersecção das funções educar e governar.

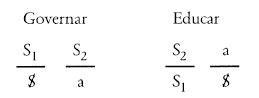

Se tomarmos o Lacan do Seminário XVII, ali onde ele está às voltas com a formalização da análise como um discurso, distinguindo-a daquilo que é seu "avesso", poderemos traçar as seguintes considerações:

O discurso do mestre (discurso político, por excelência) é aquele que não quer saber sobre as coisas, mas quer apenas que elas andem. E, para que as coisas andem, aquilo que é da ordem do sujeito (como assinala o gráfico, "a" e " " abaixo da barra) deve ficar recalcado.

" abaixo da barra) deve ficar recalcado.

O que fica bem demonstrado na assertiva de que talvez não exageremos se ela for promovida a máxima de toda instituição: "Problemas pessoais não são para serem trazidos para o trabalho". E, ainda, no nome genérico dado a cada um que lá trabalha: "funcionário".

E isso porque o que é da ordem do sujeito apresenta um tipo de conflito que convém chamarmos de "estrutural", em oposição a outro, esse sim não evitado pelo mestre, que chamaremos de "contingente".

Com estrutural queremos dizer que é "inevitável" e "inexterminável" exatamente por estar articulado a tudo aquilo que é da ordem do desejo e, portanto, tendente a um excesso que não se extermina.

Em contrapartida, o discurso do mestre não só não evita, como procura o conflito "contingente", que é aquele cujas características são a "circunstancialidade" e a "eventualidade" de ocorrência. E o procura, pois é disso que ele vive: de encontrar (essa palavra é boa, pois designa o movimento de procurar algo específico, já previamente concebido) conflitos "solucionáveis".

Temos um bom exemplo disso atualmente num serviço curiosamente instituído por grandes organizações: o serviço de atendimento às reclamações dos clientes e funcionários.

Se se institui um espaço para ouvir as reclamações (mas é claro que, à diferença do analista, só se escuta o conteúdo objetivo das reclamações, ou, ainda, escuta-se a reclamação, e não o reclamar), é porque é útil tê-las, na medida em que isso pode fazer "as coisas andarem melhor".

A oposição desses dois tipos de conflito tem para nós uma função fundamental: distinguir dois modos de intervenção sobre o mal-estar.

O primeiro, mais antigo, o do discurso do mestre, visa "consertar" o que surge como problemático por meio de medidas práticas que interfiram naquilo que é concebido como a causa do problema. Para tanto, mas só neste ponto é que ele se interessa pelo saber, uma vez que este pode concorrer na solução do problema: um saber, portanto, amputado de sua possibilidade de investigação; um saber já sabido, "todo" do qual se retirará uma eficácia.

O segundo, mais recente, o do discurso analítico, busca "escandir" o que surge como conflituoso, agindo na forma como é falado o conflito, fundando sua intervenção na possibilidade de advir dela um saber ainda não sabido, com o caráter de surpresa e que modifica (não conserta) a posição dos sujeitos envolvidos no conflito. Um saber, portanto, cuja eficácia reside exatamente na possibilidade de fazer questões (outras que não aquelas já existentes na queixa), e não em dar respostas.

Ambos os discursos lidam com a queixa, mas um ao "avesso" do outro.

Um exemplo sempre importante de ser lembrado (e isso porque muitas vezes é convenientemente esquecido), no campo da educação, de uma intervenção típica da mestria é a presença histórica do psicólogo na escola. Desde a origem essa presença esteve marcada pelas características que descrevíamos acima, no discurso do mestre.

Chamados para "harmonizar" conflitos gerados na e pela escola, não se esperava deles o papel de levantar questões (exceto, claro, aquelas solucionáveis), mas de resolver aquelas que já estavam prontas.

E por que não anotar também -o que, aliás, é uma obviedade que por ser negligenciada pode mascarar aspectos importantes da questão - que não há "concurso público" para psicanalistas? Em que pese o fato de não existir regulamentação dessa profissão (e nisso parece residir a obviedade), queremos sugerir que as instituições contratam psicólogos e que talvez isso se dê não porque muitos ignorem a diferença entre a psicanálise e a psicologia, mas porque, ao contrário, podem intuí-la.

Evidentemente que isso não é conspiratório ou intencional; é simplesmente encadeado com a necessidade de "governar" uma instituição. Acaba-se, pois, por ter que "simplificar" para "funcionar".

Mas no início falávamos de uma injunção que articulava em um ponto específico o discurso do mestre (governar) e o discurso universitário (educar) como uma característica relevante da prática educativa contemporânea.

Dizemos isso porque pretendemos pensar na educação remetendo-a ao discurso e à instituição que a realizam, uma vez que não é sem efeito que ela tenha se tornado questão de Estado.

Tomemos um exemplo cujo interesse está em nos mostrar o tal ponto de injunção: os chamados cursos de reciclagem. Decerto que algumas vozes já se levantaram com relação à inadequação do termo reciclagem: "O que se recicla é 'lixo'", dizem. Mas para nós é importante mantermos o termo, sermos fiéis à letra para escandirmos o que ela condensa.

A relação professor/aluno, de um lado, uma vez que é, como qualquer relação humana, produtora de queixas, e o avanço (?) das reflexões pedagógicas sobre o ensino-aprendizagem, de outro lado, ainda que muitas vezes produzidos no interior da universidade, acabaram por gerar isso que hoje se chama "curso de reciclagem".

Aquilo que se pretende reciclar é muito variável e distribui-se em vários temas, mas o fato é que uma vez identificada a "necessidade" de reciclar, identificação, como dissemos acima, procurada pela mestria, organizam-se cursos para "solucionar" esse problema".

Queremos mostrar que não só a "solução" é criada pela mestria como também a "forma de enunciar o problema", ou seja, a necessidade.

Essa forma, por sua própria natureza, é sempre "a-subjetiva", muito embora possa guindar pela via da identificação vários sujeitos.

O que é recalcado nessa operação é a formulação singular que cada sujeito tem do problema.

Não é de se espantar (e imaginamos que qualquer um que já tenha trabalhado ou assistido a esses cursos possa ter testemunhado isso) que neles produz-se uma contradição interessante: há unanimidade de opinião com relação à necessidade desses cursos, mas na prática eles pouco surtem efeito. Seja pela falta de interesse muitas vezes presente nos profissionais que os freqüentam, seja pela falta de repercussão na prática cotidiana, almejada por esses cursos.

Entendemos que essa contradição repousa na "a-subjetividade" que essa operação produz.

Mas o discurso do mestre não tem outro jeito de lidar com isso, a não ser fechando-se num círculo vicioso. Detectada essa contradição, só poderia propor como solução uma outra proposta "a-subjetiva", e assim por diante.

Dessa forma, teríamos:

O que funciona como agente (S1) e como significante mestre, ordenador de uma cadeia, é a "formalização da necessidade". Em nosso caso, o que "falta" (e não pode mais faltar!) é "conhecimento". Logo, o objeto procurado (S2), a solução proposta só pode ter a ver com conhecimento: o "curso" de reciclagem.

Aí a importância do nome reciclar fica evidente. Trata-se não só de transformar o velho em novo, mas de recomeçar um novo ciclo que vise tamponar o que faz "falta", o que cria um buraco (o que é "lixo", talvez?).

Na posição do "a", abaixo da barra, está a funcionalidade que é aquilo com o que se goza.

Uma vez encontrada a "solução" para o que se "necessitava', "tudo" funcionará bem. Mas é claro que no lugar da verdade vamos encontrar o " "; ali, exatamente onde o sujeito do desejo, castrado, portanto, organizado pela falta, transformará em "ineficácia", realimentando o ciclo.

"; ali, exatamente onde o sujeito do desejo, castrado, portanto, organizado pela falta, transformará em "ineficácia", realimentando o ciclo.

A insaciabilidade do desejo impede a "solução definitiva" sem contudo "tornar consciente" ao mestre o mal-estar estrutural; o mestre sempre toma o mal-estar como solucionável, mesmo quando assume que a ausência de solução é a solução: "O que não tem remédio remediado está!"

Tomemos a questão, então, de um outro ponto:

O conteúdo de qualquer curso de reciclagem é da ordem de um saber erudito (S2) - pelo menos é o que se espera dele -, ou seja, que tenha eficácia de resposta. Que interpele a "dúvida do profissional", que, como dissemos acima, é aí nesse ponto tornada a-subjetiva pela operação anterior (do mestre) e que, portanto, pode ser tomada como um "objeto".

O que se produz, então, é a alienação " " da questão singular.

" da questão singular.

Por mais paradoxal que seja, no discurso universitário goza-se com a alienação. O saber veiculado é só aquele "creditado", o que recebeu da "etiqueta" universitária a autorização e a credibilidade.

Por isso Fink (1998, p. 163) pode dizer sobre o discurso universitário: "Podemos imaginá-lo não como o tipo de pensamento que procura lidar com o real para manter as dificuldades apresentadas por aparentes contradições lógicas e/ou físicas, mas como um tipo de esforço enciclopédico para esgotar um campo".

Pois bem, é dessa forma que no lugar da verdade só podemos encontrar o S1 , o pedido do mestre, que é nesse caso, como sublinhávamos acima, a oferta de um saber que tampone a falta e que faça as coisas andarem.

Ao marcarmos esse ponto de injunção, não fazemos senão concordar com uma sugestão de Lacan de que o discurso universitário pôde servir bem, historicamente (como é o caso da filosofia e da ciência), ao discurso do mestre. É por isso que a universidade corre sempre o risco de cair na máxima da "ciência pela ciência", do "saber pelo saber", e sair pesquisando coisas que mais mostram eficácias de metodologia de pesquisa do que produzem resultados profícuos.

Mas chegamos então ao ponto de concluirmos que o "equipamento educacional" é uma montagem que visa a governabilidade do sistema educacional. Visa, como notávamos em trabalho anterior (Voltolini, 1994), mais a eficácia da instituição em sua rede de relações do que a eficácia do ato educativo.

Chegamos por outras vias ao paradoxo que já notou Rubem Alves (1987, p. 14): "Freqüentemente o bom educador é um mau funcionário".

E, na medida em que a ênfase está na eficácia da rede de relações e sua funcionalidade, ocorre o que chamaremos de "o ato alienase ao contrato". Ou seja, a ênfase recai sobre o como se "deve" e "não se deve" agir.

Isso talvez explique por que teorias tão amplas e complexas como as de Piaget e Freud, por exemplo, nunca foram além, no entendimento do discurso pedagógico hegemônico, da efetivação de posições moralizantes, tais como não se deve exacerbar o erro do aluno, deve-se falar de sexo com os adolescentes, pois estão na fase genital, etc. Quer dizer, tal entendimento é limitado de início pelo imperativo moral.

Ou ainda, talvez se explique por que no espaço do cotidiano escolar pouco ou nada se questione a teoria que sustenta a prática (exceto, claro, sob forma de queixa sobre sua adequação, o que para nós não é um questionamento, visto que, como nos mostra a experiência analítica, a queixa é a antítese do pensamento).

A ênfase na técnica é uma das conseqüências da alienação ao "contr'ato" (contra-ato, literalmente), uma vez que "... eu só quero saber do que pode dar certo, não tenho tempo a perder..."1 - refrão por excelência da injunção do discurso do mestre com o discurso universitário.

Mas, se conduzimos as coisas até esse ponto, condução no modo da escansão, modo psicanalítico por excelência, é para pensarmos nossa questão inicial: "É legítimo falarmos em mal-estar na educação de uma maneira psicanalítica, ou seja, com uma ética que enfatiza o ato?"

Não foi exatamente esse o movimento.da obra lacaniana? Sua teorização sobre a condução da cura analítica vai sistematicamente destruindo cada item do chamado "contrato analítico" (tempo de sessão, freqüência e espaçamento de sessões, tratamento dos honorários, etc).

Além do quê, um psicanalista quer saber exatamente "... do que não pode dar certo", pois sabe que há aí algo no que ele pode operar.

Evidentemente, e esse é um primeiro ponto, que não podemos fazer uma equivalência simples entre educação e sujeito. As razões para isso nos parecem óbvias, e não trataremos delas aqui, mas nossa questão implica pensarmos se pode haver legitimidade em um ato analítico sobre um sintoma que é social.

A categoria de sintoma social é uma elaboração lacaniana. Não se pode pensá-la em termos da definição freudiana de sintoma (recalque, satisfação substitutiva etc). Entendemos ser essa a razão que faz com que muitos psicanalistas concebam a questão do sintoma social como uma extrapolação em relação ao conceituai analítico.

Avancemos, pois, nesse terreno movediço, já que a psicanálise é uma "obra em aberto", e, mesmo Lacan, no que constitui o fato de seu retorno a Freud, não se prendeu supersticiosamente aos termos dessa teoria. Se ele retorna, é para ir adiante.

Sublinhemos duas formulações de Lacan a respeito da idéia de sintoma social (citada em Askofaré, 1997):

a) é o que faz obstáculo ao desejo do mestre; b) é o retorno de uma verdade na falha de um saber.

Note-se que essas formulações supõem necessariamente a noção de discurso que é aquilo que "faz laço social". Ao falarmos em sintoma social, falamos de adoecimento no nível do "laço social".

É exatamente a possibilidade de um objeto qualquer ocupar para vários sujeitos uma mesma posição o que constrói um laço social entre esses sujeitos. O discurso é aquilo que fixa o tal objeto num lugar comum; sem discurso não há social.

Esse objeto, uma vez fixado no discurso, permite ser transformado em objeto de gozo, mas um gozo parcial (lembremo-nos do mito da horda primeva), que inclui uma perda, fruto da incompletude do gozo. Donde resulta o que é da ordem do mal-estar nos termos de Freud e, como dizíamos no início, acrescentado pelo adjetivo "estrutural". E isso porque é assintótico e inevitável.

Aproximemo-nos, pois, de nossa questão: a educação. Mais precisamente, agora diríamos: o "discurso pedagógico hegemônico". Aquele com o qual se aborda a criança na tarefa (impossível para Freud) de educar.

É evidente que, como qualquer discurso, o pedagógico também se desenvolve historicamente, modificando os termos e os pontos de fixação do objeto.

Tomemo-lo, todavia, em sua forma atual e em alguns pontos específicos, uma vez que nosso propósito aqui é a verificação da legitimidade da noção de mal-estar na educação.

Desde que o discurso pedagógico deixou de considerar a lógica interna de cada disciplina como o eixo de sua ação, tornando o desenvolvimento das funções intelectuais, morais, psicológicas, etc. o seu eixo principal, tivemos uma mudança fundamental da posição ocupada pela criança nesse discurso.

A psicologia surge nesse cenário como o que viria a dar uma palavra científica sobre o desenvolvimento infantil e com isso substancializar o ato pedagógico por ela referido.

Favorecer o desenvolvimento da criança no máximo de suas potencialidades passou a ser a tônica. Aliás, talvez tenha muito a ver com isso a impressão partilhada por muitos, ainda que bastante vaga, sem solução de continuidade, de que as crianças de hoje são "mais inteligentes". Talvez apenas tenhamos aprendido a ver mais coisas nelas com a ajuda das teorias.

Com efeito, o que nos importa ressaltar é o que está contido nesse "mais". Uma supervalorização, uma entronização da criança no discurso pedagógico.

Sobressaltando o potencial de desenvolvimento, as expectativas sobre o desempenho infantil se expandem. Vide o que ocorre quando se rotula uma criança como superdotada. Dependendo de onde isso ocorrer, constrói-se todo um aparato para que essa criança não seja atrapalhada pelos limites comuns de seus colegas de idade, nem desmotivada pelas atividades "fáceis", comuns a sua série escolar.

Quer-se que ela se "desenvolva" o mais que puder. Posta a criança nesta posição, bastante idealizada, isso tem suas repercussões em outros pontos, uma vez que é de estrutura que estamos falando.

Assim como é próprio do capitalismo que ele sofra de tempos em tempos com a dificuldade de absorver um excesso de produção (queremos dizer que esse é um sofrimento inerente à estrutura, efeito inevitável), é próprio do discurso pedagógico que assim posiciona a criança (como objeto fixado pelo discurso) que sofra/goze, por exemplo, de uma queixa, proferida pelos agentes pedagógicos, que ora assume sua face melancólica, ora assume sua face histérica.

Melancólica, uma vez que diante do fracasso (inevitável para quem se relaciona com o idealizado) tomam sua ação como "impotência" em vez de referi-la à ordem da "impossibilidade". Nesse sentido, não se cessa de alardear o quanto tudo parece não ter solução.

Face histérica, pois acusa o Outro (o Estado que não investe, os pais que educam mal, as crianças de hoje, que são indisciplinadas, etc.) de ser falho e por isso produzir esse caos dramático.

Esse mal-estar, chamamo-lo de estrutural, pois ele é inerente; é um dos elementos de uma estrutura. E é nesse registro que pode ser chamado de sintomático no sentido analítico.

Retomemos, pois, de passagem, as duas formulações lacanianas sobre o sintoma social e apliquemo-las a esse exemplo:

a) é o que faz obstáculo ao desejo do mestre - Obviamente essas queixas fazem obstáculo ao desejo do mestre, já que, como dissemos no início, tal desejo não é outro senão o de que as coisas andem e, se possível, bem.

b) é o retorno de uma verdade na falha de um saber - O saber que falha, nesse caso, é aquele que pretende dar consistência à idéia da criança-em-desenvolvimento, sempre tendente ao máximo de suas potencialidades, desde que a ação pedagógica seja oportuna e eficaz.

A verdade que retorna é a que aponta para uma relação assim formalizada, na qual num pólo temos alguém que deve ser "maximamente eficaz", que tudo deve fazer para cumprir o ideal (o professor), e no outro temos alguém que deve receber o "máximo" para que se desenvolva o "máximo" que puder (note-se que o que define esses máximos nunca é explicitado, ou o é em termos vagos, de operacionalidade difícil). Pois bem, a verdade que retorna é a que aponta para o fato de que numa relação assim formalizada uma formação depressiva é bastante esperada, já que a palavra de ordem é maníaca.

Tomemos ainda um outro exemplo: uma vez que o discurso pedagógico constrói (fixa) uma noção de criança em desenvolvimento, só pode fazê-lo dando ênfase às funções do ego. O sujeito não se desenvolve, só o ego.

Essa anotação é importante para refletirmos sobre o fato de que a criança tomada pelo discurso pedagógico é "assexuada". Quer dizer, as teorias de desenvolvimento só falam de criança, termo neutro com relação à sexuação.

Poder-se-ia objetar dizendo que, do ponto de vista das funções do ego, essa distinção masculino/feminino é irrelevante, ou, ainda, que afirmá-la é uma espécie de resquício do sempre presente machismo. Mas, de nossa parte, diríamos, muito embora sem maiores aprofundamentos aqui, que não entendemos ser essa a perspectiva do pensamento freudiano.

Quando Freud observa, por exemplo, que fora a invenção do tear, produto das mulheres, todos os outros inventos na história da humanidade tinham sido feitos por homens, não estava ele caindo no relativismo sócio-histórico, mas, antes, demonstrando os efeitos da sexuação nas funções do ego (o que, aliás, a clínica não cessa de comprovar), evitando abortar a questão, repousando na sempre confortável posição moralizante.

Com efeito, o saber veiculado pelo discurso pedagógico hegemônico exclui de seu fluxo a distinção masculino/feminino. Claro está que no cotidiano da instituição escolar há marcações do que é do universo masculino e do que é do feminino, mas sem que isso ganhe espaço teórico no discurso.

Ou ainda, como poderíamos anotar, em que pese o fato de praticamente toda professora já ter presenciado um ato falho típico das crianças em relação a elas, quando, ao chamá-las de professora, escorregam num sonoro "mãe", ainda não se viu essa "questão sexual" ser refletida mais aprofundadamente. Faz diferença um professor ser homem ou mulher? O discurso pedagógico parece acreditar que não. O fato é que essa sexualidade jogada pela porta da frente parece retornar pela porta dos fundos.

Obviamente, a mestria tenta reincorporá-la, como é próprio de seu movimento, ora chamando-a de "afetivo", ora tomando-a em sua vertente mais explícita, ou seja, oferecendo cursos sobre sexualidade infantil para que os professores saibam "o-que-fazer" quando virem crianças se masturbando ou explorando a genitália alheia. E isso porque essa questão faz obstáculo ao desejo do mestre.

O que ocorre, todavia, é um transbordamento, um retorno de uma verdade na falha de um saber, o que nos leva a perceber que a mestria falha, como, aliás, qualquer discurso, em sua pretensão totalizadora. Um transbordamento que só pode surgir como mal-estar.

Se há mal-estar na educação e se o tomamos como estrutural, é inevitável pensarmos na legitimidade de uma intervenção analítica e em suas possibilidades.

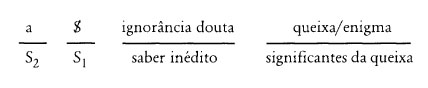

Na posição do agente (a) uma escuta, em vez de um saber ou um significante não-senso. Mas uma escuta fundada em uma ignorância "douta", e não "ignara", ou seja, aquela que sabe perguntar, e não se cristaliza no ignorar.

Uma escuta que vise produzir na queixa sua transformação em enigma ( ). Fazer advir ali onde há sofrimento/gozo um espaço de questionamento, não queixoso, mas um tipo de questionamento no qual o sujeito se sinta implicado no que sofre/goza, responsabilizando-se (não se culpando) por aquilo que é da ordem do ato.

). Fazer advir ali onde há sofrimento/gozo um espaço de questionamento, não queixoso, mas um tipo de questionamento no qual o sujeito se sinta implicado no que sofre/goza, responsabilizando-se (não se culpando) por aquilo que é da ordem do ato.

Esse trabalho faz com que apareçam questões "significantes" diferentes daquelas que compunham a queixa (S1:) e que, talvez, nem mesmo possam ser consideradas como questões, já que não buscam respostas: é o queixar-se pelo queixar-se!

E a partir dessas questões a construção de um saber inédito (S2), que faz efeito de mudança subjetiva porque não é erudito. Não surge para reger uma prática, mas para liberar um ato. Daí passarmos a ênfase do "devo" para o "faço"; do "contr'ato" para o "ato".

Um ato assim fundado (na ética analítica) faz girar o que a injunção governar/educar produz, desinstalando as relações de seus pontos de fixação e de sua tendência à repetição.

A presença de alguém que possa funcionar como esse "a" na posição de agente (fato que o transforma em analista) como pólo transferenciai é fundamental para a possibilidade de manejo do sintoma social.

Para tanto, não é necessário que ele seja "contratado" como analista, o que, aliás, ao contrário, seria sua impossibilidade fundamental. É necessário que ele saiba constituir-se como "a", valendo-se de uma postura ética, sustentada em uma brecha qualquer que a estrutura do sintoma lhe confira. O que pode ser feito até no pedido, a ele endereçado, de um curso de reciclagem.

Desde que, é claro, ele faça girar esse pedido. O que conta é que ele "cause" movimento, e não repetição ou estereotipia.

As dificuldades de sustentar tal posição em parte parecem ser as mesmas de uma situação de consultório: resistências, gozo do sintoma, inchaço do imaginário, etc. De outra parte, é claro, ficam acrescidas do fato de ali estarem em jogo vários sujeitos que não ocupam em relação ao sintoma social a mesma posição (cf. Souza, 1991).

Não nos parece, contudo, que tais dificuldades possam servir para desmerecer a tentativa, pois entendemos que a ética do psicanalista não lhe permite "esconder-se do mundo".

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

Alves, R. (1987). Conversas com quem gosta de ensinar.São Paulo, SP: Cortez. [ Links ]

Askofaré, S. (1997). O sintoma social. In Goldemberg, R. (org.). Goza! Capitalismo, globalização e psicanálise. Salvador, BA: Ágalma. [ Links ]

Fink, B. (1998). O sujeito lacaniano: entre gozo e linguagem.Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. [ Links ]

Lacan, J. (1992). O seminário, Livro XVII, O avesso da psicanálise.Rio de Janeiro, RJ: Jorge Zahar. [ Links ]

Voltolini, R. (1994). Psicólogo escolar ou co-pedagogo? Uma contribuição crítica à definição do papel do psicólogo escolar. Dissertação de Mestrado, Instituto de Psicologia, Universidade de São Paulo, São Paulo, SP. [ Links ]

Recebido em junho/2000

NOTAS

1 Trecho da letra da música do grupo Titãs intitulada "Go back", de autoria do poeta Torquato Neto.