Serviços Personalizados

Journal

artigo

Indicadores

Compartilhar

Revista da SBPH

versão impressa ISSN 1516-0858

Rev. SBPH v.12 n.2 Rio de Janeiro dez. 2009

ARTIGOS

Estudos e pesquisas em Psico-Oncologia: levantamento realizado no Portal PePSIC1

Studies and research in Psycho-Oncology: a survey conducted at the PEPSIC

Pamela Staliano2; Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araújo2

Universidade de Brasília – UnB

RESUMO

Propõe-se um levantamento das publicações sobre Psico-Oncologia, veiculadas no portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC), no intuito de fornecer um panorama da área. A busca foi realizada a partir da combinação dos descritores: psicologia (AND) oncologia (OR) câncer. Os 80 artigos identificados foram categorizados de acordo com: a) delineamento do estudo, com destaque para os relatos de pesquisa (53%); b) tipo de instrumento, 47% utilizaram entrevistas; c) foco de estudo, 45% enfatizaram aspectos psicossociais; d) tipo de câncer, os mais evidentes foram câncer de mama (30%) e câncer infantil (34%); e) modalidade de intervenção, 53% envolveram atendimento grupal. Sugere-se a realização de mais estudos de caráter desenvolvimental, uma vez que favorecem a compreensão da experiência oncológica ao longo do ciclo de vida.

Palavras-chave: Psico-Oncologia; Periódicos Eletrônicos em Psicologia; PePSIC.

ABSTRACT

This paper proposes a review of the articles published in Psycho-Oncology related to the portal on scientific journals in psychology (PePSIC), in order to provide a brief overview of the scientific production on this subject. Thus, a search was made by combining the descriptors: psychology (AND) oncology (OR) cancer. Thereafter the 80 resulting articles were classified into the following previously identified areas: a) elaboration of the study, with emphasis on the research reports (53%); b) type of instrument, 47% used interviews; c) focus of study, 45% emphasized the psychosocial aspects of patients; d) type of cancer, the most evident were: breast cancer (30%) and child cancer (34%); e) type of intervention, 53% developed group works of therapeutic nature. It is suggested that studies on developmental aspects gain better exploration, seeing that they promote the understanding of the behavior of a given variable over a period of time.

Keywords: Psycho-Oncology; Electronic Journals in Psychology; PePSIC.

Introdução

No âmbito internacional, alguns autores definem a Psico-Oncologia como uma subespecialidade da Oncologia interessada pelo: a) impacto do câncer no funcionamento emocional do paciente, familiares e profissionais de saúde envolvidos no tratamento e b) papel das variáveis psicológicas e comportamentais sobre a incidência e a sobrevivência à doença (Burón e cols., 2008; Holland & Murillo, 2006). Já no Brasil, a Psico-Oncologia surgiu a partir da atuação de psicólogos em instituições de saúde, sendo delimitada como uma subárea da Psicologia da Saúde, que se desenvolve de modo interdisciplinar (Gimenes, 1994; Gimenes, 2000).

Dessa maneira, os conhecimentos teóricos e técnicos gerados na interface da Psicologia e da Oncologia voltam-se para:

- prevenção primária: detecção e intervenção sobre fatores de risco relacionados ao desencadeamento do câncer, como por exemplo: consumo de álcool; ausência de atividade física; exposição a raios ultravioletas; estresse;

- prevenção secundária: orientada para a educação visa a detecção precoce da doença;

- prevenção terciária: intervenções realizadas ao longo das diferentes fases da doença, visando a adesão ao tratamento, o enfrentamento das adversidades e o treinamento da equipe oncológica; e

- investigação: condução de mais pesquisas em prol do aprimoramento da área (Búron e cols., 2008; Gimenes, 2000).

Em Psico-Oncologia, distinguem-se algumas vertentes temáticas principais: a experiência subjetiva da doença; o meio sócio-familiar e cultural do paciente e as variáveis relacionadas com o tratamento, tais como, adesão e relação paciente-profissional (Búron e cols., 2008). Segundo Franco e Kovács (2008), determinados tópicos de pesquisa têm suscitado grande interesse: prevenção do câncer; diagnóstico precoce e questões genéticas; comunicação diagnóstica; dor e sofrimento; avanços terapêuticos; qualidade de vida; personalidade e aspectos psicossociais; cuidados paliativos. Também se destacam preocupações com as condições institucionais e organizacionais na esfera assistencial, além da produção de material de apoio específico para as intervenções terapêuticas (filmes, manuais e folhetos educativos).

Em um levantamento dos trabalhos apresentados em encontros científicos da área de 1996 a 1998, identificou-se uma concentração temática em atendimento psicológico de crianças, pacientes com câncer de mama e pacientes terminais. Relatos de experiência sobre atendimento clínico individual preponderaram, apesar do incremento dos atendimentos grupais (Costa Júnior, 2001).

Em síntese, considerando-se a relevância do campo da Psico-Oncologia, sua significativa expansão nas últimas décadas e as peculiaridades de seu desenvolvimento no contexto brasileiro, foi realizada uma breve revisão das publicações no portal de Periódicos Eletrônicos em Psicologia (PePSIC). Cabe explicitar que o PePSIC, até setembro de 2009, reúne uma coleção de 79 revistas científicas, tendo sido criado com a finalidade de oferecer amplo acesso à produção científica em Psicologia e áreas correlatas, por meio da publicação de periódicos e sua disponibilização em formato eletrônico.

Método

A busca foi feita em http://scielo.bvs-psi.org.br/scielo.php a partir da combinação dos descritores: psicologia (AND) oncologia (OR) câncer. Em seguida, os trabalhos publicados foram lidos na íntegra e categorizados de acordo com:

1) Delineamento do estudo: a) pesquisa teórica, a qual abrange revisão de literatura ou reflexões teóricas; b) pesquisa empírica, que se subdivide em descritiva (sem demonstração da influência de uma variável sobre outra) e desenvolvimental (estudos longitudinais ou transversais ao longo do desenvolvimento); c) relato de experiência (comunicação partindo de uma experiência na esfera institucional ou particular); d) metodológico (trabalhos sobre elaboração ou validação de instrumentos).

2) Instrumento empregado, como escala, inventário, questionário e roteiro de entrevista.

3) Foco do estudo, nesta categoria foram agrupadas as temáticas associadas ao câncer que foram enfatizadas nos estudos: qualidade de vida, sobrevivência, resiliência, enfrentamento, dentre outras, com comentário para quem o estudo estava voltado, ou seja, se ao próprio paciente, aos familiares ou aos profissionais.

4) Tipo de câncer: pediátrico, de mama, de próstata e outros.

5) Modalidade de intervenção: por exemplo, atendimento individual ou grupal, estimulação e recreação.

Este sistema de categorias foi elaborado com base no Manual de Publicação da American Psychological Association (2001) e no estudo de Salkind (2000).

Resultados e Discussão

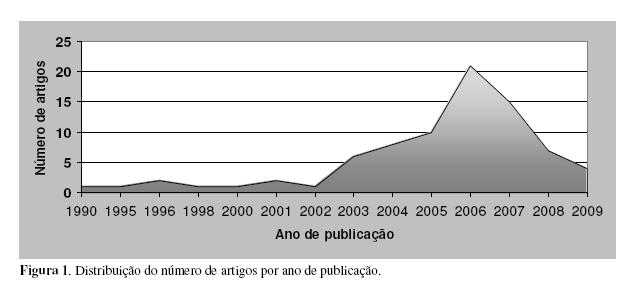

Entre 1990 e 2009, identificaram-se 80 artigos, cuja distribuição está ilustrada na figura 1. Vale comentar o aumento do número de publicações desde 2003, sendo que em 2005 (n=10), 2006 (n=21) e 2007 (n=15), foram divulgados 57% dos artigos. Tal dado reafirma o crescente interesse dos pesquisadores pelo campo da Psico-Oncologia apontado pela literatura especializada (Carvalho & Kovács, 1998).

Também é importante mencionar que 62 (77%) artigos são nacionais e 18 (23%) internacionais. Em sua maioria, os últimos foram redigidos em espanhol e eram provenientes da Argentina, Cuba, Colômbia, México e Espanha. A análise desse material confirmou que, em muitos países, a Psico-Oncologia é considerada uma subespecialidade da Oncologia, o que reflete a concepção de Jimmy Holland ao propor o termo em 1992. Já nos artigos nacionais, nota-se a tendência em conceber a Psico-Oncologia como subárea da Psicologia da Saúde, o que retrata a especificidade da atuação dos profissionais brasileiros (Carvalho, 2002).

Delineamento do estudo

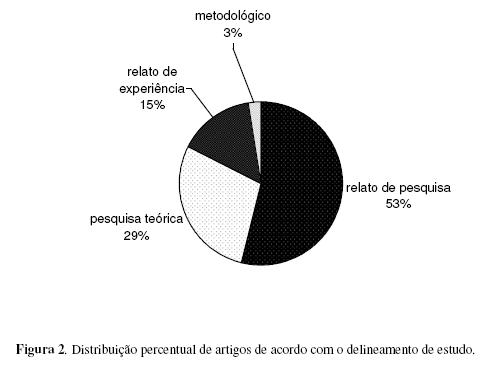

Conforme mostra a figura 2, um pouco mais da metade dos artigos 53% (n=43) foi classificada como relato de pesquisa. Estes trabalhos foram desenvolvidos por pesquisadores vinculados a Instituições de Ensino Superior, em Programas de Pós-graduação stricto sensu ou lato sensu. A segunda categoria mais evidente de delineamento do estudo foi a que reuniu pesquisas teóricas, 29% (n=23). Destas, apenas sete eram revisão de literatura: um artigo sobre questões teórico-conceituais, no qual se discute definições, objetivos e níveis de intervenção profissional (Burón e cols., 2008) e outros seis artigos sobre temas específicos, por exemplo sobrevivência, depressão, sofrimento psicológico de profissionais e qualidade de vida (Araujo & Arrais, 1998; Cerchiari, 2000; González Hernández, 2006; Silva, 2009; Vasconcelos & Giglio, 2007; Vinaccia & Orozo, 2005).

Relatos de experiência perfizeram um total de 12 artigos (15%) (Araujo, 2006; Camacho, 2006; Juan, 2004; Silva, 2005; Labate & Barros, 2006; Mileo, 2006; Oliveira, Rosa, Bonatto & Oliveira, 2006; Sá, 2002; Santos, 2003; Sardinha e cols., 2005; Scorsolini-Comin, Vilela e Souza, Santos, 2008; Szpiczkowski & Henriques, 2007). Estas publicações, basicamente, abordaram a experiência em serviços oncológicos especializados frente a variados tipos câncer, com ênfase no atendimento em grupos terapêuticos. Este dado se contrapõe ao levantamento realizado por Costa Jr. (2001), que evidenciou o relato de experiência basicamente de caráter individual psicoterapêutico.

Somente dois estudos metodológicos (2%) foram encontrados: um trabalho de elaboração de instrumento de avaliação das estratégias de enfrentamento da hospitalização e outro sobre validação fatorial do inventário de depressão de Beck em um grupo de mulheres mastectomizadas (Gandini, Martins, Ribeiro & Santos, 2007; Motta & Enumo, 2004).

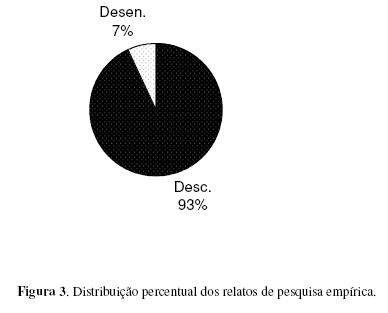

De acordo com a figura 3, a grande maioria (93%) dos artigos empíricos (relatos de pesquisa) teve delineamento descritivo (n=40) (Almeida, 2005; Barbosa e cols., 2004; Campos, Bach & Álvares, 2003; Capitão & Zampronha, 2004; Cárdenas & Herrera, 2006; Pérez Cárdenas, 2005; Coutinho & Trindade, 2006; Pelaez Dóro e cols., 2004; Elias, 2003; Ferrand, 2006; Filgueiras e cols., 2007; Gambatto e cols., 2006; Gaviria e cols., 2007; Gómez e cols., 2005; González Gutiérrez, Fonseca & Jordán, 2006; Hamasaki & Kerbauy, 2001; Lefèvre e cols., 2006; Leite & Tanaka, 2007; Lopes, Santos & Lopes, 2008; Marino, 2006; Marques, 2004; Müller e cols., 2005; Mussa & Maberbi, 2008; Peres & Santos, 2006; Pinto & Gióia-Martins, 2006; Quintana, 2007; Ramos & Lustosa, 2009; Rey, 2006; Roca Perara, 1995; Roca Perara 1996; Rossi & Santos, 2003; Silva, Cabral & Christoffel, 2008; Silva, Aquino & Santos, 2008; Silva e cols., 2004; Silva, Gallego & Teixeira, 2006; Steffen & Castoldi, 2006; Tofani & Vaz, 2004; Vasconcelos, Costa & Barbosa, 2008; Vinaccia e cols., 2006; Volpato & Santos, 2007). Apenas três artigos encontrados eram desenvolvimentais, sendo dois transversais (Brandão e cols., 2004; Lobo, Santos, Dourado & Lucia, 2006) e um longitudinal (Llull, Zanier & Garcia, 2003).

Certamente pesquisas descritivas são fundamentais para consolidação e ampliação de determinada área do conhecimento. Contudo, considerando que houve um aumento progressivo nas taxas de cura e sobrevida de pacientes que apresentam quaisquer tipos de câncer, o número de pesquisas de cunho desenvolvimental não acompanhou as conquistas terapêuticas em Oncologia. É preciso, portanto, insistir na necessidade de trabalhos voltados para as diferentes etapas da experiência oncológica ao longo do ciclo vital (Araujo & Arraes, 1998).

Instrumento empregado

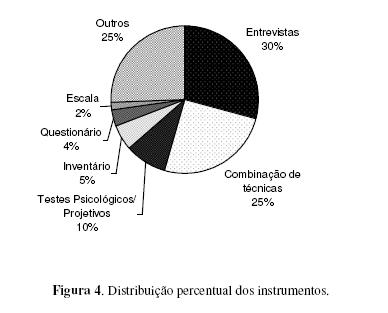

Na figura 4, verifica-se que a entrevista estruturada ou semiestruturada foi informada em 26 publicações (47%), seja como único instrumento utilizado (n=16), seja associada a outros instrumentos (n=10), como por exemplo, escalas, inventários e questionários. A categoria outros representa diversos tipos de instrumentos: complemento de frases e registros de sessões psicoterapêuticas, arteterapia, relaxamento, visualização de imagens mentais, interações verbais e dinâmica em grupo.

Nos artigos mais recentes, constata-se mais detalhamento sobre a construção e aplicação de instrumentos, em especial, das entrevistas, o que favorece a compreensão dos trabalhos realizados, caracterizando maior confiabilidade aos dados obtidos.

Foco do Estudo

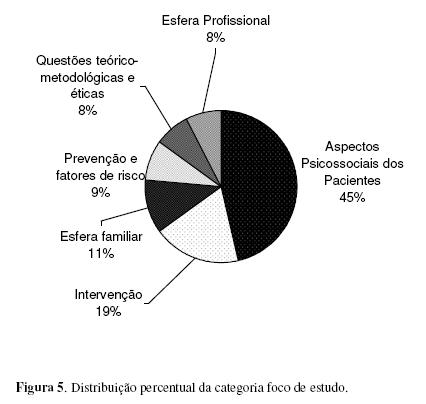

A figura 5 apresenta a distribuição dos focos de estudo, em que se destacam as categorias: Aspectos Psicossociais do Paciente, que representa 45% (n=37) das publicações, seguida pela Esfera Familiar, 11% (n=9).

Vários foram os conceitos identificados e discutidos nas publicações. Todos considerados pertinentes ao campo da Psico-Oncologia. Assim, na categoria Aspectos Psicossociais do Paciente, os principais aspectos investigados foram: questões emocionais, estresse, enfrentamento e qualidade de vida. Na categoria referente à Esfera Familiar, sobressaíram-se questões voltadas para a repercussão familiar após o diagnóstico de câncer, como por exemplo, o enfrentamento familiar. Já na categoria Intervenção, foram classificados os estudos sobre o tratamento/atendimento psicológico ofertado a esses pacientes. Outra categoria refere-se à Esfera Profissional, cujos trabalhos abordavam enfrentamento profissional, estresse e qualidade de vida.

De acordo com Burón e cols., (2008), os temas mais frequentemente citados na literatura especializada giram em torno do paciente, seguidos daqueles destinados a conhecer melhor seu meio social. Os resultados da presente pesquisa corroboram tal constatação, pois ao se agrupar os temas associados ao paciente e à família, atinge-se um pouco mais da metade dos trabalhos 65% (n=52) assim categorizados.

Tipo de Câncer

Nos artigos em que se informou algum tipo específico de neoplasia, 30% (n=16) citaram câncer de mama, 34% (n=18) câncer infantil e 14% (n=6) câncer hematológico. Outros tipos de câncer, mesmo que em número menor, também são contemplados nos estudos: câncer de ovário/útero; próstata; colorretal; pulmonar; laringe; pele e pênis. Esses dados confirmam levantamento anteriormente realizado em que se alertava sobre as limitações da Psico-Oncologia em gerar conhecimentos sobre cânceres com significativos indicadores epidemiológicos no Brasil (Costa Jr, 2001).

Se considerarmos a estimativa divulgada pelo Instituto Nacional de Câncer (INCA) para os anos de 2008 e 2009, constata-se que o câncer de pele do tipo não melanoma é apontado como a primeira ocorrência, com 115 mil novos casos, seguido pelos tumores de próstata e mama feminina, ambos com uma possível ocorrência de 49 mil novos casos. (Brasil - Instituto Nacional do Câncer, 2007). Contudo, o câncer de pele foi contemplado em apenas uma publicação. Ou seja, as manifestações psicológicas possivelmente associadas a esse tipo de câncer merecem mais atenção.

Modalidade de Intervenção

Quinze artigos comunicaram alguma intervenção terapêutica: individual (n=7) ou grupal (n=8), com duração de no mínimo cinco encontros. Dos estudos que desenvolveram intervenção em grupo, dois eram voltados para aspectos de prevenção ao câncer, ambos baseados na teoria cognitivo-comportamental. O primeiro desses estudos orientou-se para a redução e o abandono do uso da nicotina, bem como, para o desenvolvimento de estratégias de enfrentamento diante de situações de risco que propiciam o ato de fumar. Já o segundo trabalho visou incrementar comportamentos de proteção e diminuição à exposição solar. Os outros seis estudos caracterizaram-se como programas de grupo de apoio tanto para pacientes portadores de quaisquer tipos de câncer, quanto para familiares e profissionais que lidam diretamente com esses pacientes.

A organização de grupos de apoio psicológico aos pacientes, familiares e profissionais é recomendada pela literatura especializada tanto para enfrentamento das adversidades do adoecimento, quanto para favorecer sua qualidade de vida e bem-estar (Holland & Murillo, 2006).

Conclusões

O presente levantamento sugere algumas tendências das publicações sobre Psico-Oncologia, tais como, concentração de estudos empíricos descritivos e enfoque sobre determinados tipos de câncer (como o infantil e o câncer de mama). Quanto às temáticas predominam trabalhos sobre enfrentamento, sobrevivência, estresse e depressão, empreendidos sob o prisma do próprio paciente, de seus familiares ou dos profissionais envolvidos no acompanhamento. Sugere-se a realização de mais estudos de caráter desenvolvimental, uma vez que favorecem a compreensão da experiência oncológica ao longo do ciclo de vida. Tomando por base as crescentes taxas atuais de sobrevivência ao câncer, essa modalidade investigativa é essencial para fundamentar estratégias preventivas e terapêuticas mais adequadas e eficazes.

Referências

Almeida, F. A. (2005). Lidando com a morte e o luto por meio do brincar: A criança com câncer no hospital. Boletim de Psicologia, 55(123), 149-167. [ Links ]

American Psychological Association. (2001). Publication Manual of the American Psychological Association (5. ed.). Washington, DC: Author. [ Links ]

Araujo, T. C. C. F. (2006). Câncer Infantil: Intervenção, formação e pesquisa em psico-oncologia pediátrica. Psicologia Hospitalar, 4(1), 1-12. [ Links ]

Araujo, T. C. C. F. & Arraes, A. R. (1998). A sobrevivência em oncologia: Uma vivência paradoxal. Psicologia Ciência e Profissão, 18(2), 2-9. [ Links ]

Barbosa, L. N. F., Santos, D. A., Amaral, M. X., Gonçalves, A. J. & Bruscato, W. L. (2004). Repercussões psicossociais em pacientes submetidos a laringectomia total por câncer de laringe: Um estudo clínico-qualitativo. Revista da SBPH, 7(1), 45-58. [ Links ]

Burón, R. R., Rodríguez, J. A. P., Linares, V. R., López, L. J. G., Gonzáles, A. E. M. & Guadalupe, L. A. O. (2008). Psicología y cáncer. Suma Psicológica, 15(1), 171-198. [ Links ]

Brasil. Ministério da Saúde. Secretaria de Atenção à Saúde. Instituto Nacional de Câncer. Coordenação de Prevenção e Vigilância de Câncer. (2007). Estimativas 2008: Incidência de Câncer no Brasil. Rio de Janeiro: INCA. [ Links ]

Brandão, C. L. C., Aranha, V. C., Chiba, T., Quayle, J. & Lucia, M. C. S. (2004). A imagem corporal do idoso com câncer atendido no ambulatório de cuidados paliativos do ICHC- FMUSP Psicologia Hospitalar, 2(2). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Barros, E. N. de & Melo, M. C. B. de (2009). Câncer de pênis: Perfil sócio-demográfico e respostas emocionais à penectomia em pacientes atendidos no Serviço de Psicologia do Hospital de Câncer de Pernambuco. Revista da SBPH, 12(1), 99-111. [ Links ]

Camacho, M. R. (2006). Memórias de um tempo junto a crianças com câncer. Psicologia Ciência e Profissão, 26(2), 176-189. [ Links ]

Campos, E. M. P., Bach, C. & Alvares, M. (2003). Estados emocionais do paciente candidato a transplante de medula óssea. Psicologia Teoria e Prática, 5(2), 23-36. [ Links ]

Capitão, C. G. & Zampronha, M. A. G. (2004). Câncer na adolescência: Um estudo com instrumento projetivo. Revista da SBPH, 7(1), 3-16. [ Links ]

Cárdenas, C. P. & Herrera, F. R. (2005). Repercusión familiar de un diagnóstico oncológico. Psicologia da América Latina, 3(1). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Carvalho, M. M. M. J. (2002). Psico-oncologia: História, características e desafios. Psicologia USP, 13(1)151-166. [ Links ]

Carvalho, M. M. M. J. & Kovács, M. J. (1998). Psico-oncologia no Brasil: Desenvolvimento de um campo de trabalho e pesquisa. In M. M. M. J. Carvalho (Org.), Psico-oncologia no Brasil: resgatando o viver (pp.142-179). São Paulo: Summus Editorial. [ Links ]

Cerchiari, E. A. N. (2000). Psicossomática um estudo histórico e epistemológico. Psicologia Ciência e Profissão, 20(4), 64-79. [ Links ]

Costa Júnior, A. (2001). O desenvolvimento da psico-oncologia: Implicações para a pesquisa e intervenção profissional em saúde. Psicologia Ciência e Profissão, 21(2), 36-43. [ Links ]

Coutinho, B. B. & Trindade, Z. A. (2006). As representações sociais de saúde no tratamento da leucemia e linfoma. Psic: Revista da Editora Vetor, 7(1), 9-18. [ Links ]

Elias, A. C. A. (2003). Resignificação da dor simbólica da morte: Relaxamento mental, imagens mentais e espiritualidade. Psicologia Ciência e Profissão, 23(1),92-97. [ Links ]

Franco, M. H. P. & Kovács, M. J. (2008). Pesquisa em psico-oncologia. In V. A. de Carvalho e cols (Orgs). Temas em psico-oncologia (pp. 590-595). São Paulo: Summus. [ Links ]

Ferrand, P. A. S. (2006). Efectividad de un programa cognitivo social para prevenir el cáncer de piel em mujeres adolescentes. Universitas Psychologica, 5(3), 585-598. [ Links ]

Filgueiras, M. S. T., Lisboa, A. V., Macedo, R. M., Paiva, F. G., Benfica, T. M. S. & Vasques, V. A. (2007). Avaliação psicossomática no câncer de mama: Proposta de articulação entre os níveis individual e familiar. Estudos em Psicologia, 24(4), 551-560. [ Links ]

Gambatto, R., Carli, F. C., Guarienti, R. F., Silva, A. L. P. & Prado, A. B. (2006). Mecanismos de defesa utilizados por profissionais de saúde no tratamento de câncer de mama. Psicologia para América Latina. 6(1). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Gandini, R. C., Martins, M. C. F., Ribeiro, M. P. & Santos, D. T. G. (2007). Inventário de Depressão de Beck - BDI: Validação fatorial para mulheres com câncer. Psico-USF, 12(1), 23-31. [ Links ]

Gaviria, A. M., Vinaccia, S., Riveros, M. F. & Quiceno, J. M. (2007). Calidad de vida relacionada com la salud, afrontamiento del estrés y emociones negativas em pacientes com câncer em tratamiento quimioterapéutico. Psicologia Caribe, 20, 50-75. [ Links ]

Gimenes, M. G. G. (2000). O que é psiconcologia. In M. G. Gimenes & M. H. Fávero (Orgs.), Introdução à psicooncologia (pp.35-56). São Paulo: Livro Pleno. [ Links ]

Gómez, M. M. N., Dodino, C. N., Aponte, C. A., Caycedo, C., Riveros, M. P., Martinez, M. P. M., Mendoza, M. B. & Duran, C. S. (2005). Relación entre perfil psicológico, calidad de vida y estrés asistencial en personal de enfermería. Universitas Psychologica, 4(1), 63-76. [ Links ]

González Gutiérrez, O. G., Fonseca, J. C. & Jiménez Jordán, L. C. (2006). El cáncer como metáfora de muerte o como opción para resignificar la vida. Diversitas, 2(2), 259-277. [ Links ]

González Hernández, Y. R. G. (2006). Depresión en niños y niñas con cáncer. Actualidades Psicológicas, 20(107), 22-44. [ Links ]

Hamasaki, E. I. M. & Kerbauy, R. R. (2001). Será o comportamento de procrastinar um problema de saúde?. Revista Brasileira de Terapia Comportamental Cognitiva, 3(2), 35-40. [ Links ]

Holland, J. C. & Murillo, M. (2006). Historia internacional de la psicooncología. In A. A. Prada (Org.), Manual de picooncología (pp.31-60). Bogotá: Javegraf. [ Links ]

Juan, M. L. I. (2004). Grupo desafío de quintana roo e sua luta contra o cáncer. Revista da SPAGESP, 5(5),1-5. [ Links ]

Labate, R. C. & Barros, G. C. (2006). Uma possibilidade de escuta a uma família enlutada. Revista da SPAGES, 7(1), 50-57. [ Links ]

Lefèvre, A. M. C., Pereira, I. M. B., Oliveira, N. G. S., Lefèvre, F., Stewien, G. T. M., Mirra, A. P. & Simioni, A. P. C. (2006). Pais fumantes: o que pensam seus filhos? Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(2), 53-68. [ Links ]

Leite, M. L. J. G. T. & Tanaka, A. C. A. (2007). Análise da tendência temporal da mortalidade por câncer de útero no estado de São Paulo: 1980 a 1998. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 17(1), 95-103. [ Links ]

Llull, D. M., Zanier, J. & García, F. (2003). Afrontamiento y calidad de vida: Un estudio de pacientes con cáncer. Psico-USF, 8(2), 175-182. [ Links ]

Lôbo, R. C. M. M., Santos, N. O., Dourado, G. & Lucia, M. C. S. (2006). Crenças relacionadas ao processo de adoecimento e cura em mulheres mastectomizadas: um estudo psicanalítico. Psicologia Hospitalar, 4(1), 1-20. [ Links ]

Lopes, R. F. F., Santos, M. R. & Lopes, E. J. (2008). Efeitos do relaxamento sobre a ansiedade e desesperança em mulheres com câncer. Revista Brasileira de Terapia Comportamental Cognitiva, 10(1), 39-49. [ Links ]

Marques, A. P. F. S. (2004). Câncer e estresse: Um estudo sobre crianças em tratamento quimioterápico. Psicologia Hospitalar, 2(2). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Menezes, C. N. B., Passareli, P. M., Drude, F. S., Santos, M. A. & Valle, E. R. M. (2007). Câncer infantil: organização familiar e doença. Revista Mal-Estar e Subjetividade, 7(1), 191-210. [ Links ]

Motta, A. B. & Enumo, S. R. F. (2004). Câncer infantil: Uma proposta de avaliação das estratégias de enfrentamento da hospitalização. Estudos em Psicologia, 21(3), 193-202. [ Links ]

Mileo, M. C. B. (2006). Uma perda, tantas perdas... Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 16(3), 114-118. [ Links ]

Müller, M. C., Frasson, A., Kieling, C., Hoffmann, F. S., Fleck, P., Zogbi, H., Matta, A. Z. & Werres, J. (2005). A prática do auto-exame das mamas em mulheres de uma comunidade universitária. Psico-USF, 10(2), 185-190. [ Links ]

Mussa, C. & Malerbi, F. E. K. (2008). O impacto da atividade lúdica sobre o bem-estar de crianças hospitalizadas. Psicologia: Teoria e Prática, 10(2), 83-93. [ Links ]

Oliveira, C. B., Rosa, C. R., Bonatto, T. & Oliveiro, N. M. (2006). O câncer como manifestação do não simbolizado. Revista da SBPH, 9(1), 15-29. [ Links ]

Pelaez Dóro, M., Pasquini, R., Medeiros, C. R., Bitencourt, M. A. & Moura, G. L. (2004). O câncer e sua representação simbólica. Psicologia Ciência e Profissão, 24(2), 120-133. [ Links ]

Peres, R. S. & Santos, M. A. (2006). Contribuições do inventário fatorial de personalidade (IFP) para a avaliação psicológica de pacientes onco-hematológicos com indicação para o transplante de medula óssea. Psicologia em Revista, 12(19), 22-33. [ Links ]

Pérez Cárdenas, C. & Rodríguez Herrera, F. (2006). Diagnóstico oncológico: Reacción emocional y comportamiento familiar asumido. Psicologia para América Latina, 5(1). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Pinto, A. C. & Gióia-Martins, D. F. (2007). Qualidade de vida subseqüente à mastectomia: Subsídios para intervenção psicológica. Revista da SBPH, 9(2), 3-27. [ Links ]

Quintana, J. F. (2007). Mulheres com câncer e o vínculo afetivo com suas mães: Compreendendo para trabalhar em psicoterapia. Revista da SBPH, 10(1), 127-150. [ Links ]

Rey, F. L. G. (2006). As representações sociais como produção subjetiva: Seu impacto na hipertensão e no câncer. Psicologia Teoria e Prática, 8(2), 69-85. [ Links ]

Roca Perara, M. A. (1995). El niño con cáncer y su sistema de actividades cotidianas. Revista Cubana de Psicología, 12(1-2), 93-100. [ Links ]

Roca Perara, M. A. (1996). El niño com câncer y su sistema de actividades cotidianas: Relaciones interpersonales y actividad escolar. Revista Cubana de Psicología, 13(1), 9-15. [ Links ]

Rossi, L. & Santos, M. A. (2003). Repercussões psicológicas do adoecimento e tratamento em mulheres acometidas pelo câncer de mama. Psicologia Ciência e Profissão, 23(4), 32-41. [ Links ]

Sá, M. C. N. (2002). Um estudo sobre os cuidadores familiares de pacientes internados com doenças hematológicas. Psic: Revista da Editora Vetor, 3(1), 124-141. [ Links ]

Salkind, N. J. (2000). Exploring research. New York: Macmillian. [ Links ]

Santos, M. A. (2003). Perto da dor do outro, cortejando a própria insanidade: O profissional de saúde e a morte. Revista da SPAGESP, 4(4), 43-51. [ Links ]

Sardinha, A., Oliva, A. D., D´Augustin, J., Ribeiro, J. & Falcone, E. M. O. (2005). Intervenção cognitivo-comportamental com grupos para o abandono do cigarro. Revista Brasileira de Terapia Cognitiva, 1(1), 83-90. [ Links ]

Scorsolini-Comin, F., Vilela e Souza, L. & Santos, M. A. (2008). Tornar-se psicólogo: experiência de estágio de Psico-oncologia em equipe multiprofissional de saúde. Revista Brasileira de Orientação Profissional, 5(2), 115-130. [ Links ]

Silva, L. F. da, Cabral, I. E. & Christoffel, M. M. (2008). O brincar na vida do escolar com câncer em tratamento ambulatorial: Possibilidades para o desenvolvimento. Revista Brasileira de Crescimento e Desenvolvimento Humano, 18(3), 275-287. [ Links ]

Silva, A. M., Gallego, E. T. & Teixeira, M. C. T. V. (2006). Habilidades intelectuais de crianças com câncer e crianças não portadoras da doença. Avaliação Psicológica, 5(1), 33-41. [ Links ]

Silva, L. C. da (2005). Vozes que contam a experiência de viver com câncer. Psicologia Hospitalar, 3(1), 1-17. [ Links ]

Silva, L. C. da (2009). O sofrimento psicológico dos profissionais de saúde na atenção ao paciente de câncer. Psicologia para América Latina, 16. Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/ [ Links ]

Silva, S. C., Pinto, K. O., Lucia, M. C. S., Gavião, A. C. D. & Quayle, J. (2004). A inserção do jogo de areia em contexto psicoterapêutico hospitalar em enfermaria cirúrgica. Psicologia Hospitalar, 2(2). Disponível em: http://pepsic.bvs-psi.org.br/cgi-bin/wxis.exe/iah/. [ Links ]

Silva, S. S., Aquino, T. A. A. & Santos, R. M. (2008). O paciente com câncer: cognições e emoções a partir do diagnóstico. Revista Brasileira de Terapia Cognitiva, 4(2), 73-89. [ Links ]

Szpiczkowski, A. & Henriques, L. (2007). Transitando pela saúde e pela educação: Ampliando as possibilidades da psicopedagogia. Construção Psicopedagógica, 15(12), 88-105. [ Links ]

Steffen, B. C. & Castoldi, L. (2006). Sobrevivendo à tempestade: A influência do tratamento oncológico de um filho na dinâmica conjugal. Psicologia Ciência e Profissão, 26(3), 406-425. [ Links ]

Tofani, A. C. A. & Vaz, C. E. (2007). Câncer de próstata, sentimento de impotência e fracassos ante os cartões IV e VI do Rorschach. Revista Interamericana de Psicologia, 41(2), 197-204. [ Links ]

Torres Mariño, A. M. (2006). Relación entre el patrón de conducta tipo C y el cáncer de mama. Universitas Psychologica, 5(3), 563-574. [ Links ]

Vargas, K. J. (2006). Miedo y cáncer. In A. A. Prada (Org.), Manual de picooncología. (pp. 175-205). Bogotá: Javegraf. [ Links ]

Vasconcelos, A. S., Costa, C. & Barbosa, L. N. F. (2008). Do transtorno de ansiedade ao câncer. Revista da SBPH, 11(2), 51-71. [ Links ]

Vasconcellos, E. A. & Giglio, J. S. (2007). Introdução da arte na psicoterapia: Enfoque clínico e hospitalar. Estudos em Psicologia, 24(3), 375-383. [ Links ]

Vinaccia, S. & Orozco, L. M. (2005). Aspectos psicosociales asociados con la calidad de vida de personas con enfermedades crónicas. Diversitas, 1(2), 125-137. [ Links ]

Vinaccia, S., Arango, C., Cano, E., Tobón, S., Moreno, E. & Lopez, A. E. (2006). Evaluación del patrón de conducta tipo C y su relación con la cognición hacia la enfermedad en pacientes colostomizados con diagnóstico de cáncer colorrectal. Universitas Psychologica, 5(3), 575-584. [ Links ]

Volpato, F. S. & Santos, G. R. S. (2007). Pacientes oncológicos: Um olhar sobre as dificuldades vivenciadas pelos familiares cuidadores. Imaginário, 13(14), 511-544. [ Links ]

Endereço para correspondência

Endereço para correspondência

Pamela Staliano

E-mail: pamelastaliano@hotmail.com

Tereza Cristina Cavalcanti Ferreira de Araújo

E-mail: araujotc@unb.br

1 Estudo realizado na Universidade de Brasília – UnB.

2 Universidade de Brasília – UnB. E-MAIL: pamelastaliano@hotmail.com, E-MAIL: araujotc@unb.br