Introdução

Durante a Guerra do Vietnã, perguntaram a uma mulher:

Mulher, como você se chama? – Não sei.

Quando você nasceu, de onde você vem? – Não sei.

Para que cavou uma toca na terra? – Não sei.

Desde quando está aqui escondida? – Não sei.

Por que mordeu o meu dedo anular? – Não sei.

Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? – Não sei.

De que lado você está? – Não sei.

É a guerra, você tem que escolher. – Não sei.

Tua aldeia ainda existe? – Não sei.

Esses são teus filhos? – São.

Mesmo que os formatos conhecidos, sensoriais e concretos insistam em se apresentar pelo questionador ou inquisidor, a mulher do poema persiste em se manter meio viva e meio morta, até que sua alma é alcançada pelo fato de estar carregada de seus filhos: “Eles, eu sei quem são”. O conhecimento sobre algo (ou sobre coisas especificamente) torna-se pouco importante nas grandes barbáries ou em pequenas guerras que nos desenraizam. O sentido, a direção escolhida, faz-se inútil. Então, subitamente, a mulher se reconhece lúcida pelo fruto que carrega. Ela se vê além da matéria, em sua existência histórica, de modo que talvez seu medo diminua e seus olhos se acostumem um pouco mais com a escuridão. Uma saída se apresenta para a barbárie.

Na psicanálise contemporânea, trabalhamos com diferentes facetas do instinto de morte. A intolerância ao estrangeiro, o fanatismo em ideias religiosas e políticas se tornaram temas de grande valor nos nossos tempos. Nesse contexto, estamos próximos à outra dimensão do impulso de destruição: o luto por aquilo que se perdeu, seus objetos, amores, ideais ou sonhos. Como lidar com tais processos? Estabelecemos assim uma relação direta entre a guerra, a destruição e a dor: o luto, em seus diferentes níveis de processamento e complexidade, é um elemento-chave em um mundo polarizado, em que a violência contra o estranho, o estrangeiro, ganha novas justificativas.

Conjecturo neste trabalho que a não vivência do luto amiúde, em face à desilusão, remonta a um trauma que pode levar à falta de evolução e à falta de tolerância à dor que nos assola. Vemos que, nesses casos, o sujeito se sente desamparado e a pessoa se torna fanática também em seu cotidiano, espelhando sua mente rígida por meio da violência, opondo-se à diferença com o outro, em um mecanismo parecido com o que ocorre na dimensão social, tão bem descrito por Freud (1921/1996b). Movido pela intolerância ao outro, o fanático busca a destruição dele. Haveria nele uma fadiga que tensiona as suas asas?

Desenvolvo inicialmente ideias nos campos epistemológico e ontológico, detalhando estudos psicanalíticos clássicos e contemporâneos sobre a intolerância e a violência. As vinhetas clínicas destacam o não enlutar e me são caras, pois me ajudaram a compreender a psicanálise em ação no universo psíquico da dupla analista e analisando. É possível também presumir que a arte colaborou como ferramenta importante para o desenvolvimento de minhas ideias. A sensível sensatez, no campo analítico, favoreceu o nascimento, a sobrevivência e a criação de um processo analítico. Aquilo que poderia minar a espontaneidade, transformando pessoas em coisas, deixou de ser experimentado, como pedaços desintegrados de um todo. A análise de um ser inteiro começou a sua trajetória infinita.

Considerando humanizar-se

Em 1933, Einstein e Freud trocaram cartas sobre a razão da existência de guerras, atendendo a uma iniciativa do Instituto Internacional para a Cooperação Intelectual. A ênfase de Freud sobre a violência e o instinto de morte e o caráter determinista como avalia o tema destoam da visão mais esperançosa de Einstein. Afinal, Freud entende que o próprio direito moderno se origina de uma transformação de impulsos violentos.

Inicialmente, portanto, todo conflito de interesses entre humanos (e animais, de forma geral) era resolvido mediante a agressividade – vence o mais forte, seja pela força muscular, seja pela perícia no uso de instrumentos. Houve, ao longo da história, um caminho da violência para o direito, representado na ideia de que a união de muitos fracos poderia sobrepujar a força de um único indivíduo mais forte. Logo, o direito provém do poder comunitário, da união duradoura de elementos de uma sociedade que compartilha interesses por meio de vínculos afetivos. Essa ideia é chave para entender a intolerância e o fanatismo por meio da psicanálise freudiana. A violência direcionada para fora é proporcional à força dos vínculos que unem os sujeitos de uma comunidade, de modo que os pilares de sustentação de um agrupamento humano são dois: a coação imposta pela violência e as identificações estabelecidas entre os membros do grupo.

Tais ideias ficam ainda mais claras quando consideramos a divisão entre instintos de destruição e instintos de vida, noção que nós, psicanalistas, sabemos que nunca foi ponto pacífico entre as correntes da psicanálise. A psicanálise que propugna a existência da pulsão de morte reconhece a inevitabilidade da violência em todas as relações humanas. Como consequência, a guerra seria uma fatalidade a ser aceita. Einstein, ao contrário de Freud, parecia acreditar na existência de soluções para o impasse do ímpeto de destruição, problema que o físico encarava, em 1933, como o mais urgente de todos que a civilização da época deveria enfrentar.

Mais tarde, em uma carta de 1952, “Education for independent thought” [Educação para o pensamento independente], Einstein reconhecia aí um grave problema da formação humana, que se combatido poderia ajudar a pacificar as relações pelo mundo. Ele insistia que apenas os sujeitos capazes de compreender os valores humanos fundamentais poderiam ser considerados verdadeiramente educados, em um caminho que certamente diminuiria a sua propensão ao fanatismo violento. Essa ideia, compartilhada por outros pensadores notórios da época, como Thomas Mann, traz uma luz ao impasse da guerra: mediante a compreensão e a prática dos valores humanistas fundamentais, seria possível viver uma vida “moralmente boa”, com a devida consideração aos sentimentos humanos, seus sofrimentos e ilusões. Seria assim possível um mundo em que os relacionamentos entre humanos seriam mais humanos, o que implica a noção de mais pacíficos.

Einstein acrescentou que a ciência é inadequada para lidar com problemas sociais. Ela pode, é verdade, suprir meios para alcançar fins, mas não germinar finalidades profundas, sequer instilá-las nas pessoas. Isso acontece porque a amoralidade é um predicado das ciências, enquanto a seara da guerra, do conflito, é necessariamente uma dimensão moral. É nesse sentido amplo que as humanidades serviriam de antídoto contra a miopia cultural, a violência gratuita e a demagogia.

Se a psicanálise, em geral, parece considerar a violência, a guerra, a intolerância e o fanatismo religioso (todas as facetas humanas imbricadas com o instinto de morte) como fatos inescapáveis, ela ao menos oferece ferramentas de análise que facilitam a compreensão desses fenômenos amplos – do sujeito (e o trabalho com seu narcisismo) à civilização (com seu inevitável mal-estar). Freud, em resposta à missiva de Einstein, enfatizou que “de nada vale tentar eliminar as inclinações agressivas dos homens” (1933/1996a, p. 204).

Fanatismo e narcisismo

A intolerância e o fanatismo não deixaram de ser temas relevantes. Vivemos um momento histórico oportuno para retomar o imperativo de Freud (1915/2010) sobre as pulsões, de que o ódio precede o amor nas relações objetais. A ênfase no ódio e seu potencial para a destrutividade é importante nesse contexto, pois o fanático se opõe ao direito de que as pessoas pensem de forma diferente, o que remete ao ódio original do ego narcisista aos objetos externos. A dinâmica envolvida nesse processo fica mais clara com os trabalhos da década de 1920, quando Freud estabelece os conceitos de instinto de vida e morte e formaliza a segunda tópica, com ideias que alicerçam a sua compreensão da psicologia das massas.

Ainda assim, as elaborações sobre o narcisismo são em si valiosas para compreender a gênese do fanatismo. Freud aponta que o ódio intenso (presente no fanatismo) é resultado do desamparo passivo experienciado na infância, especialmente diante de frustrações repetidas nas relações primárias com os objetos. Essas experiências podem levar ao desinvestimento da pulsão de vida, culminando em um sentimento de desesperança e na formação de uma imagem cruel do outro, que encarna o retorno de vivências de desencontro e falta de acolhimento. Nesse sentido, o outro é tido como responsável pelo apagamento dos investimentos do instinto de vida. Logo, o outro se torna objeto cruel, aquele que sempre desaponta. Trata-se de um cenário matizado por um narcisismo de morte que impede a constituição de um narcisismo de vida robusto. Aqui, o problema é que o sujeito lidará com um excedente de instintos de morte, devendo ainda garantir a sobrevivência do self. Certamente, os instintos de vida predominam, critério que fundamenta a própria constituição do sujeito, mas o fanático terá dificuldades para tolerar a diversidade em sua cultura, pois a tolerância ao outro falhou como recurso interno.

É da natureza das massas odiar aqueles que permanecem fora do laço grupal assim constituído, na mesma proporção em que amam os seus semelhantes. Se o instinto de morte opera silenciosamente no sujeito, no âmbito social, na escala da civilização, ele faz sentir toda a sua força. Freud ilustra esse ponto com a história da Igreja católica, mas atualmente não nos faltam exemplos semelhantes de agressividade humana dirigida contra o diferente, seja em contextos religiosos ou secularistas:

Mesmo durante o reinado de Cristo, aqueles que não pertencem à comunidade de crentes, que não o amam e a quem ele não ama, permanecem fora de tal laço. Desse modo, uma religião, mesmo que se chame a si mesma de religião do amor, tem de ser dura e inclemente para com aqueles que a ela não pertencem. Fundamentalmente, na verdade, toda religião é, dessa mesma maneira, uma religião de amor para todos aqueles a quem abrange, ao passo que a crueldade e a intolerância para com os que não lhe pertencem, são naturais a todas as religiões. (1921/1996b, p. 110)

Sobre os primórdios da mente

Na experiência diária com a clínica do inconsciente, constatamos a força da pulsão de morte, esse motor que edifica o indivíduo e sedimenta os grupos, mas também o afasta da realidade, paralisando todo desenvolvimento. Antes de apresentar duas situações clínicas com que tive contato por meio de supervisões marcadas por transformações de natureza psicótica, que predominam em forma de hostilidade à formação da dupla, é importante considerar mais a fundo de que forma a intolerância e o ódio à diferença se apresentam no sujeito. Afinal, no indivíduo, a intolerância se mostra de outras maneiras, além do estabelecido por Freud em sua análise da psicologia das massas. Se a psicanálise clássica descobriu os mecanismos que levam à intolerância entre os grupos e também o papel do narcisismo primevo na constituição da mente, na prática clínica descobrimos uma intolerância especial a certos fatores, a determinados aspectos do psiquismo, em geral como resposta a experiências traumáticas.

Essa tendência à violência, segundo Bion, remonta aos primórdios da constituição do psiquismo, sendo anterior ao narcisismo da infância. Nos estágios iniciais da constituição da mente, antes mesmo do nascimento, já existem terrores na mente primordial, sendo capazes de atravessar áreas mais simbólicas. A vivência intraútero ganha uma qualidade terrífica, porque a mente do feto ainda não é capaz de acolher as experiências que vivencia: o bebê é invadido por fenômenos dos quais não consegue se defender e nesse ínterim sentirá terror. A consciência primitiva se organiza a partir do registro de tais experiências, na fusão de fatores filo e ontogenéticos, sob a forma de elementos beta (Brito, 2023). Tal mente primordial compõe uma das três dimensões mentais – a protomente e a mente em si seriam as outras. É a protomente que trabalha com estímulos do campo somatossensorial, enquanto a mente lida com o campo simbólico, na criação de pensamentos e representações.

Podemos dizer, desse modo, que Bion pensa a dinâmica das pulsões de vida e morte de uma forma diferente, mesmo que complementar às noções de Freud. Ele aborda uma época de nossas vidas pouco explorada, conferindo a ela uma importância central. Afinal, encontra já no feto o ímpeto do instinto de morte em oposição às pulsões de vida, sexuais, força que reconhece como ligada à filogênese, mostrando-se na ontogênese desde o desenvolvimento fetal. Bion (citado por Brito, 2023) fala em urge to exist, uma urgência de existir, violenta e agressiva, que ganha força na impossibilidade de a mente digerir e transformar as experiências.

Essa mesma urgência aparece na clínica como hostilidade ao terapeuta, como intolerância ao diferente e também intolerância à dor, à mudança e ao fluxo da vida em si. Uma mente se torna rígida, obcecada ora pelo trauma, ora por objetos que reconhece como salvadores, fanática em seu ímpeto de repetição. A situação em pauta é de impossibilidade do aprendizado pela experiência. Seguindo com Bion, trata-se da instalação de um superego que se arroga uma superioridade moral. O estado resultante é marcado pela espoliação de tudo que possa ser bom (Bion, 1962/2021). Essa carapaça defensiva intenta proteger o psiquismo do desamparo: “Quando a desproporção entre a defesa e o ataque é ainda maior, surge um objeto violento, ganancioso e invejoso, impiedoso, assassino, predador e sem respeito pela verdade, pelas pessoas ou coisas: trata-se de uma consciência completamente imoral” (Bion, 1965/2004, p. 102).

Passo agora à descrição e à análise de dois casos clínicos que ilustram essa condição de intolerância intrapsíquica e tendência à imoralidade da consciência.

Na clínica psicanalítica

Apresento duas vinhetas clínicas, material com que tive contato recentemente, relatos minuciosos das analistas.

Primeira vinheta

A analisanda contou à sua analista que jamais suportaria ter alguém vivo no interior de seu corpo. Pensar em engravidar ou ver animais prenhos a aterrorizava. Essa descrição me fez recordar das palavras de Bion na Supervisão S23. O horror de engravidar pode ser uma permissão para não fazer a análise? Parafraseando Bion (2018), a analista não disse a ela que um bebê analítico nascerá ou terá sucesso. Podemos supor o que vai acontecer no processo, seja uma gravidez ou uma análise?

Pergunto-me se perceber a vida em si poderia levá-la a ter contato com a própria finitude. Uma vida pulsando dentro de si mesma provocará ódio e terror, por existir outro que carrega aspectos seus? Esse é o ódio por si mesma ou seria talvez por outro que (não) reconhece em si? Alucina uma espécie de imortalidade e completude narcísica, de não humanidade, evitando gestar outro em que a negação é desmentida? A constituição psíquica e a apreensão dos objetos ocorrem a partir da experiência e do luto da onipotência, incompatíveis aos preceitos da analisanda, que ofendia frequentemente sua analista, desprezando suas impressões. A analisanda então tem outros desafios: como dar à morte o lugar que lhe cabe? Como conferir à vida o sentido que tem?

A cadeia acumulada de perdas que cruzaram o caminho da analisanda promoveu condições psíquicas de exílio, sobrevivências sem um continente gerador de significados. Ao longo dos anos, suas condições mentais foram sendo modificadas com as suturas proporcionadas pela análise. Tecidos psíquicos se formam. Em analisandas como essa, a indiferença, a desafetação, bem como o ataque ao prazer e a desqualificação das experiências de satisfação, se forem partilhados no presente com outro que os vive na pele, podem gerar movimento e transformação de sentimentos.

Helene Deutsch, em artigo sobre a ausência de luto, de 1937, apresenta aspectos do superego de seus pacientes que transformam em ato suas impulsividades e indiscriminações. A indiferença e a violência no campo analítico e nas relações interpessoais fazem com que o luto seja negado, portanto, infinito. Na verdade, segundo a autora, em casos mais graves, ele não é iniciado.

Afetos, emoções e sentimentos em grande trabalho necessitam conectar-se com uma cadeia de tantos outros lutos e serem experimentados e simbolizados. Eles são infinitos, envoltos na finitude da vida e da nossa capacidade de sonhar (Pontalis, 2005).

Segunda vinheta

Um grito ecoa: agora é o de uma mãe, que perde um filho que se suicidou. A dor não comunicada das suas lembranças, antes de encontrar a analista, não podia ressecar e assim foi levada à análise para ser acompanhada. A analista alterna sua voz entre escuta, cumplicidade e compaixão. Ela se apresenta como se ambas estivessem no mesmo barco. É como diz o poema citado no início: “Não sabe que não vamos te fazer nenhum mal? – Não sei./ De que lado você está? – Não sei”.

O grito da analisanda e seu ódio à realidade fazem jus ao sofrimento daqueles que têm pele para queimar. Assim, a análise era um recurso para não morrer, sobreviver e, quem sabe, nascer para novas dimensões psíquicas.

Pensar em morrer é prerrogativa de quem está vivo, quando o eu, o próprio ser, é o objeto mais próximo que achamos para destruir. A analisan-da cometia um suicídio silencioso, parcial, parecido com o que cometemos quando estamos submersos em violentas recordações. Quanto tempo levamos para elaborar o luto de um amor, de uma parte que é nossa, seja interna ou externa, como um filho?

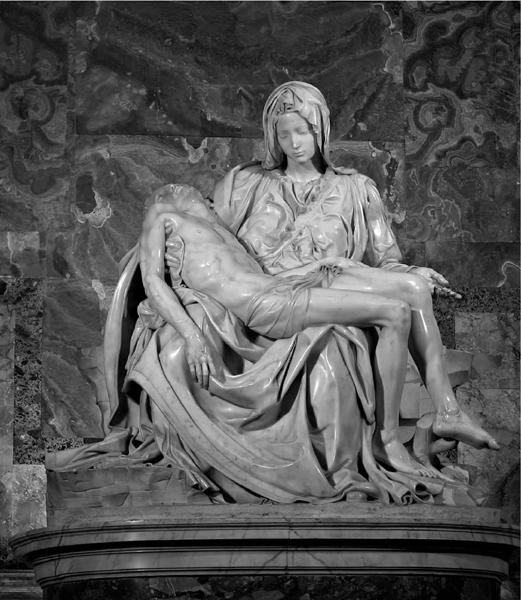

Pietà, de Michelangelo, e Mulher com um filho morto, de Käthe Kollwitz

Para pensar tais histórias analíticas, servi-me da arte, capaz de oferecer imagens especiais para representar as agonias descritas. Vejamos a Pietà, de Michelangelo, e a Mulher com um filho morto, de Käthe Kollwitz.

Ao me perguntar qual dessas imagens desperta ou representa o verdadeiro caminho do sofrimento percorrido pelas analisandas, deixando-as meio vivas, meio mortas ou avessas ao viver experiências emocionais com as analistas; respondi a mim mesma, de pronto, que Käthe se apresenta como minha preferida.

Curiosamente, ao escrever, reconciliei-me com Pietà. Acontece que, no decorrer da escrita, notei que as almas das analisandas necessitavam sair da imobilização dolorosa do sofrimento e da solidão desesperadora e desvitalizante. Assim, podem ter a possibilidade de ser e de ter a sua existência particular revista, revisitada, notada e expandida a partir do encontro com suas analistas. Analistas que, sendo estrangeiras, penetrarão em seu mundo singular, mesmo que sejam rejeitadas e alucinadas. Quem sabe, poderão ser experimentadas em sua alteridade, se houver confiança e alguma esperança.

Na história da vida, sabemos que o amor para com o filho não tem nada de acidental, não é um simples momento. É a mais alta destinação terrena da mulher e dos próprios pais. Uma qualidade do caráter natural materno é apresentar o pai e sua reunião íntima com ele ao bebê, que desfrutará ou não da relação parental, dependendo de sua qualidade psíquica, já precocemente edípica. Às vezes, as áreas invejosas e cindidas da mente negam a experiência de exclusão e atacam os vínculos com os objetos, interna e externamente, impedindo uma resolução sobre as rivalidades naturais e reprimidas durante o desenvolvimento. A inveja negada é substituída pela onipotência e pela superioridade. Então a barbárie se instala, porque não há suportabilidade ao estrangeiro, que se torna forasteiro, em uma dinâmica típica da mente intransigente, intolerante.

Retornando à Pietà e minha reconciliação com a sua imagem pura, com seu filho morto, lembrei-me de que Maria não carrega em si o amor carnal de José, que promove o terceiro. Assim, Maria não pode trazer a intimidade edípica, nem a culpa e o desespero para a relação com seu filho Jesus. O íntimo em Pietà tem relação com Deus. Ela é humilde diante de Deus e, portanto, traz o sentimento infinito de ser a única que foi bendita entre todas as mulheres. Para ela mesma, ela é nada e tudo. Em Deus, ela é perfeita; em si, ela é pobre em um estábulo. Só se torna a rainha do céu por conta do maior pesadelo humano: ter e perder o filho de Deus, porém seu semblante imaculado é desprovido de paixão ou desejo.

Quem já navegou nesses mares? Será que o desespero de Maria, não retratado por Michelangelo em Pietà, pode ser alcançado por Käthe, representando para nós os afetos mais primitivos elencados por Klein, como o ódio e o ressentimento? Já a perda em elaboração pelo objeto amado, quando pode ser experimentada em sua totalidade, não removerá a vitalidade de quem sente dor. Nesse momento, a prudência da não paixão e o amor pela continuidade representam a fé de Pietà, uma esperança aqui compartilhada.

Käthe Kollwitz, Mulher com um filho morto, 1903, gravura, 54 × 70 cm. Museu Käthe Kollwitz, Colônia, Alemanha.

Para determinados destinos, não há escolha, há de sobreviver a eles. Assim, a vida íntima se transmuda, transforma-se com a oportunidade de encontrar objetos psíquicos não danificados, verdadeiros objetos internos vivos em movimento. A análise oferece partilha de objetos e promove o reconhecimento de vozes internas que ressoam dentro e fora do setting analítico. A memória reconstruída nos pequenos trechos de análise apresentados anteriormente não se resume a uma simples recordação, pois se trata da percepção de se considerar viva historicamente, no presente com sua analista, a quem encontra sem pressa, eliminando aos poucos os véus de suas projeções maciças. Aquilo que parecia morrer ganha anima, em cenas da vida humana.

Considerações dinâmicas e estruturais

Melanie Klein desenvolveu, de uma nova maneira, o estatuto da representação psíquica. Trabalhou o imaginário da criança e do adulto e foi além, descrevendo que as indiscriminações são características esquizoparanoides, verdadeiras construções imaginárias, considerando sua natureza projetiva. Assim, a morte do psiquismo pode se manter no sujeito vivo.

O objeto morto fica sediado no psiquismo ainda vivo (ou parcialmente vivo), por meio de culpas onipotentes e ciclos maus. A privação se transforma em frustração, enquanto a dor se transforma em angústia. A arrogância, que predomina como meio ambiente de certezas, e também a cisão dominam a qualidade de um pensamento predominantemente primitivo-psicótico, criando a realidade alucinada. O que eu penso e sinto, é.

Apesar da intensa projeção nas duas situações clínicas, as analistas se mantêm vivas e a frustração ganha outra qualidade. A perda constituída pela morte do objeto externo, real ou alucinado, não representará mais uma falta estrutural, como objeto interno morto e incrustrado no psiquismo. A pressão imposta pelo superego, presente no tom recriminatório das analisandas, possibilita um recomeço, por conta da presença não retaliadora das analistas, o que permite uma forma de reparação. Tal reparação não se refere à situação externa, relacional (reparação maníaca), mas sim à situação interna. A mente sobreviverá ao processo da perda se a própria perda da onipotência trouxer o limite da finitude, a não ressureição, experimentado por todos nós.

A arte, usada como dimensão profundamente estética, nos ofereceu uma espécie de ato poético, confirmando que necessitamos de diferentes linguagens para nos aproximarmos da realidade psíquica. A escultura, a pintura e a escrita possibilitam que nosso objeto interno, danificado pela dor ou pela idealização, possa ser restaurado, renunciando a posição de congelamento e imobilidade. Assim, há uma espécie de reconciliação com os tempos passado, presente e futuro; integrando o que foi despedaçado em nós.

Na prática clínica, deparamo-nos com pessoas tão intolerantes à dor que, apesar de padecerem, não a sofrem. “Assim, é como se não a descobrissem. Mas, para ter-se ideia daquilo que não é sofrido, dependemos de nosso aprendizado com as pessoas que se permitem sofrer” (Junqueira Filho, 2023, p. 27). É no aprendizado com a dor do outro, em sua trama de pulsões, que nos tornamos mais humanos.

Considerações contemporâneas

Retomo o diálogo entre Freud e Einstein, que não se deixaram paralisar pela desilusão. Ao fim da carta que Freud enviou a Einstein em 1933, encontramos a seguinte indagação: por que simplesmente não aceitamos a agressividade, a guerra, a violência, todas as formas intensas do instinto de morte, como mais um fato da vida? Por que a realidade dos fatos provoca tamanho mal-estar? Essa postura evidencia uma frieza que Freud mesmo reconhece não existir na realidade dos fatos. Somos incapazes de reagir desse modo porque reconhecemos que as pessoas têm direito à sua própria vida e, portanto, nos opomos à guerra, que aniquila a esperança, destrói famílias e coloca o ser humano em situações aviltantes.

Além disso, é preciso reconhecer que as guerras, da forma como são travadas atualmente (e já no século passado), pouco contribuem para a satisfação de um ideal heroico ou mesmo de um excedente de instinto de agressividade. Por fim, a agressividade expressa dessa forma contradiz o processo cultural, pois barra os processos de fortalecimento do sujeito.

Para muitos de nós, a psicanálise contemporânea é como uma colcha de retalhos: linhas e teorias em confronto, com diferentes graus de intolerância entre seus membros, na forma de disputas e diferenças sublinhadas, além do que todas compartilham em comum: o inconsciente. Trata-se de um fenômeno típico das culturas humanas, descrito por Freud Como “Narcisismo Das Pequenas Diferenças”, Segundo O Qual As Pessoas, Por Conta De Diferenças Sutis Entre Si, E A Despeito De Semelhanças Que Poderiam Encontrar Em Todo O Resto, Fundamentam Os Mais Variados Sentimentos De Estranheza E Hostilidade Uns Contra Os Outros (Freud, 1918/1996C).

Em Narciso sob tinta, Vera Lamanno-Adamo propõe uma psicanálise para tempos de krâsis e aberta à “mistura”, que se reconhece complexa, heterogênea e processual: “Uma psicanálise craseada é uma psicanálise que traça as margens de diferenças teórico-clínicas, mas que também as mescla em benefício de uma complexização da teoria e da prática psicanalítica. Uma psicanálise que não assenta moradia em paróquias” (2023, p. 153). A autora trabalha com diversos autores além de Freud, como Bion e Meltzer, incorporando narrativas contemporâneas, alinhadas ao nosso tempo – de Clarice Lispector ao seriado televisivo Black mirror. Sua proposta implica reconhecer que os únicos mestres da psicanálise são os pacientes. Não se trata aqui de rejeitar a teoria ou relegar para um segundo plano os autores que fundamentam a nossa prática diária, mas de fomentar uma prática que agrega ao invés de segmentar.

Reconhecem-se as limitações e as problemáticas do dogma perante a vida real, uma prática calcada sempre na escuta, que clama por abertura ao estranho e ao imprevisível da vida cotidiana, para além do pertencimento a determinada linha teórica. A psicanálise craseada ousa conectar-se, ao invés de excluir, o que se revela na própria escrita da autora, mais propensa à crônica e menos à erudição.

Para concluir, levanto uma questão: será tarefa do analista alcançar o estado mental do analisando, enquanto a tarefa da dupla é permitir gestacionar as sementes que brotam no encontro, como algo que poderá se formar espontaneamente, e não fanaticamente? Poderíamos ainda adicionar a essa perspectiva as ideias de Einstein: será que um conhecimento mais humanista vale para o combate ao fanatismo e às mais diversas formas de violência gratuita? Essa é a sensatez que pode nos faltar? Como vimos, ele partia da ideia de que um saber mais humanizado implica contato com uma experiência humana mais íntima, em prol de relacionamentos de fato mais humanos.

É o que propõe Trinca, em seu livro O êxtase das coisas (2023), ao buscar uma expansão das teorias clássicas da psicanálise. O autor nomeia o instinto de morte como “constelação do inimigo interno”. O antídoto à multiplicidade da violência, para Trinca, repousa exatamente em um contato ampliado do ser consigo mesmo, em uma instância que ele chama de “ser interior”, como a experiência de imaterialidade. Considera uma chave para a harmonização do sujeito em prol de querer-viver, além dos efeitos destrutivos da constelação do inimigo interno. O mundo, neste momento, se mostra em toda a sua mobilidade e autonomia. Em seus estados mais elevados de contato com o ser interior, vivenciamos a expansão da consciência, as experiências conscientes de inteireza e o contato com o mundo externo, com superação das paixões e agruras do instinto de morte, de modo que a mente se beneficie do silêncio. Esse encontro parece ir na contramão das formas de destrutividade, na contramão do ódio e da inveja ao outro, na contramão da intolerância e da cegueira do fanatismo.