INTRODUÇÃO

Propomos neste artigo trazer um debate decolonial referente ao contexto sócio-político palestino, tendo como pano de fundo tese de doutorado defendida em 2023, que versa a respeito dos discursos sobre árabes e muçulmanos em livros didáticos de história da rede educacional adventista, desenvolvida pela primeira autora sob orientação da segunda. Consiste, portanto, em uma produção acadêmica interdisciplinar que dialoga com a Psicologia, com a Educação e com a História. Neste texto, o recorte fundamenta-se numa perspectiva histórica a respeito do contexto sócio-político palestino.

Por sua vez, no campo educacional, temos como objeto de análise o livro didático e sua narrativa. E no âmbito psicológico, partimos da consideração que a linguagem, especificamente, os discursos nos livros didáticos, podem influenciar a consciência dos alunos/as do ensino fundamental II e, consequentemente, seus comportamentos em relação à questão Palestina e a seu povo. Não podemos nos abster também de que temos aqui um escrito político, que problematiza a narrativa e sua interferência no plano simbólico e social.

Haja vista a ‘Questão Palestina’ ser tradicionalmente distorcida pela narrativa hegemônica, incitando preconceitos, discriminações e estereótipos, o objetivo deste trabalho consistiu em analisar como o tema é abordado pela narrativa didática, considerando a responsabilidade educativa e social desta, trazendo informações que complementem e mesmo contraponham os discursos encontrados. A metodologia utilizada foi pesquisa bibliográfica e documental balizada em perspectiva analítica decolonial.

O CAMINHO CONCEITUAL E EMPÍRICO DA PESQUISA

Inspiradas por uma psicologia decolonial: “uma psicologia que interroga, que conversa, que afeta e é afetada, que sente, que comove, que sonha, com a gente, com suas gentes” (Oropeza, 2019, p. 12) conseguimos adentrar o universo dos livros didáticos e a partir deles compreender que há uma necessidade de repensar questões decoloniais, quando se trata de povos que passaram por processos de colonização e de silenciamentos, essas formulações foram pautadas por Bernardino-Costa e Grosfoguel (2016), tendo em vista que a decolonialidade não se reduz a um projeto acadêmico, mas consiste também numa prática de oposição e intervenção, que surgiu no momento em que o primeiro sujeito colonial do sistema mundo moderno/colonial reagiu contra os desígnios imperiais iniciados em 1492, ou seja, o decolonial teve origem simultânea a este sistema-mundo.

Nesta data ocorrerá concomitantemente a reconquista da Europa Ibérica e a conquista da América, sendo, portanto, o ano em que o projeto identitário europeu é forjado a partir da dominação do outro externo - indígenas e africanos - e da expulsão do outro interno - árabes, muçulmanos e judeus.

O conceito de epistemicídio proposto por Boaventura de Souza Santos (2009) refere-se à subalternização de saberes e/ou destruição dos saberes locais, promovendo a inferiorização de povos por meio da colonização e colonialidade. No tocante a povos subalternizados, a psicologia crítica de Martín-Baró (2011) foi precursora e comprometida com diferentes projetos de sociedades alternativas latino-americanas, entretanto, uma psicologia mais próxima das riquezas, assim como dos sofrimentos e necessidades de grupos étnicos historicamente oprimidos e silenciados ainda é um projeto a ser reconstruído nacional e internacionalmente.

Com o escopo de contribuir para essa “reconstrução” de uma psicologia crítica é que se insere este trabalho que começas a ler, o qual adentra um tema historicamente alheio do campo psicológico brasileiro - ‘A Questão Palestina’. Sabemos que a dominação nunca é plena, nem o extermínio absoluto, pois a resistência está sempre presente e “como expressão desse processo, o curso da psicologia no continente (latino-americano) é também marcado pela possibilidade de . . . produções contra-hegemônicas” (Rosa, 2019, p. 16) como as reflexões que aqui trazemos.

Por sua vez, a educação decolonial nos estimula a radicalizar a dimensão política dos conhecimentos escolares, de tal modo que esta dimensão se tornará um dos fundamentos da formação pedagógica. Conforme nos propõe Paulo Freire (1995), os saberes escolares deverão ser examinados, tendo como indagações as seguintes questões: a favor de quê e de quem? Contra o quê e contra quem os saberes escolares se apresentam nos materiais didáticos? Neste sentido, a formação pedagógica não somente considerará as dimensões técnicas, epistemológicas e metodológicas dos saberes escolares, mas sobretudo, os aspectos políticos e as relações sociais de poder aos quais estão ligados tais saberes (Oliveira & Silva, 2021).

A respeito de nosso objeto de pesquisa, o livro didático está presente na cultura e memória visual de muitas gerações e, a despeito de tantas transformações na sociedade, mantém uma função relevante para o jovem educando/a, operando como mediador na construção do conhecimento (Freitas & Rodrigues, 2007). Inscreve-se também enquanto forma tradicional de apreensão do mundo, mais vagarosa, contemplativa talvez, passível de promover um outro modo de sedimentação das informações e quiçá, uma outra lógica de construção do conhecimento como nos possibilita pensar a Psicologia da Aprendizagem.

Ademais, o acesso ao ambiente virtual e seus conteúdos não integra a realidade de todos os alunos/ as brasileiros/as, e o livro didático pode ser a única fonte de saberes formais à qual crianças e jovens têm acesso no decorrer de sua formação escolar a depender dos contextos sociais em que se inserem.

E para além de uma concepção imediatista, este material é uma referência cultural e política; sua produção e constituição obedecem a determinadas dinâmicas que o constroem e reconstroem a depender das regras vigentes no contexto sócio-político inserido (Silva, 2006). Portanto, sua importância educativa-social na esfera do conhecimento e da consciência discente justifica nossa escolha por este objeto de análise.

O livro didático analisado foi produzido pela Casa Publicadora Brasileira (CPB), a editora de livros e revistas da Igreja Adventista no Brasil, fundada em 1900 e atualmente sediada no município paulista de Tatuí (Timm, 2004). E seus autores são Ubirajara de Farias Prestes, doutor em História Social pela Universidade de São Paulo e Edson Xavier, mestre em História pela Universidade Regional do Cariri.

LIVRO DIDÁTICO DE HISTÓRIA DO 9º ANO: DESCONSTRUINDO QUESTÕES INICIAIS E A SEMELHANÇA NO NÚMERO DE MORTOS PALESTINOS E ISRAELENSES

No livro didático de História do 9° ano da Rede Educacional Adventista (Prestes & Xavier, 2016), o capítulo 09 (com total de 20 páginas) denominado ‘África, Ásia e Oriente Médio após o fim da Segunda Guerra’ é o capítulo que trata da Questão Palestina no item 6. ‘Disputas no Oriente Médio’.

O capítulo trata do período histórico correspondente ao fim da Segunda Guerra Mundial até o início do século XXI (1945-2013), focando nos acontecimentos ocorridos na África e na Ásia relacionados com a presença do imperialismo europeu, período conhecido como neocolonialismo. Logo no segundo parágrafo do item 1; ‘Um mundo muito complexo’, há uma referência aos “conflitos” árabe-israelenses, conforme reproduzimos:

Outra região a ser abordada é a que compõe o Oriente Médio, marcada por inúmeros conflitos, alguns de raízes históricas milenares. A complexidade dos acontecimentos ali ocorridos nas últimas décadas remonta a disputas políticas, religiosas, raciais e econômicas que, em graus variados, acabaram influenciando bastante a história do século XX. Exercite sua memória. Provavelmente você se lembrará de ter ouvido, lido ou visto algo a respeito dos famosos conflitos árabe-israelenses. (Prestes & Xavier, 2016, p. 178, grifos nossos)

A narrativa afirma que o Oriente Médio é marcado por conflitos que possuem raízes históricas milenares. A quais conflitos se referem? Parece que encontramos aqui, uma referência a conflitos presentes no discurso bíblico para os quais há controvérsias a respeito de sua veracidade. De todo modo, os conflitos árabe-israelenses referidos no item iniciam, laica e historicamente, a partir de meados do século XX (oficialmente 1948), no ensejo da autoproclamação do Estado de Israel na Palestina histórica, conforme a própria narrativa traz, referindo-se às “últimas décadas”. Na sequência, temos o seguinte excerto:

Muitas vezes, o desconhecimento das circunstâncias históricas relativas aos acontecimentos que serão tratados neste capítulo leva a conclusões errôneas a respeito de suas causas, que colaboram para a formação de uma imagem distorcida dessas regiões. É necessário, portanto, atenção às discussões que cada tema propõe. (Prestes & Xavier, 2016, p. 178)

A análise deste capítulo vai demonstrar que, em se tratando especificamente do tópico 6. ‘Disputas no Oriente Médio’, existe uma contradição neste excerto, pois a própria narrativa do referido tópico apresenta-se com incorreções e equívocos referentes às circunstâncias históricas dos acontecimentos, que leva exatamente ao contrário do que se propõe: a conclusões errôneas e a uma representação distorcida dos contextos, conforme mostraremos adiante.

Portanto, o excerto exige uma atenção aos debates por parte dos estudantes, mas consideramos igualmente necessária uma atenção dos autores às narrativas elaboradas, que podem não contribuir para um efetivo conhecimento das regiões estudadas e do que lá ocorre. Reproduzimos o primeiro parágrafo do tópico 6. sobre o qual analisaremos as afirmações:

Poucos temas marcaram mais as relações internacionais na segunda metade do século XX do que os chamados conflitos árabe-israelenses. Surgidos após a criação do Estado de Israel, já causaram a morte de milhares de pessoas de ambos os lados. É muito difícil captar toda a complexidade dos motivos que opõem árabes e israelenses, e vice-versa. Cada qual tem suas razões históricas para reivindicar seus direitos sobre a região. Porém, o que tem se tornado cada vez mais injustificável, desde o início desse conflito, é a intolerância e o uso contínuo da violência. (Prestes & Xavier, 2016, p. 190, grifo dos autores)

No tocante a este excerto, vamos iniciar a análise a partir desta frase: “Surgidos após a criação do Estado de Israel, já causaram a morte de milhares de pessoas de ambos os lados”. Primeiramente, a quais lados se referem? Árabes e israelenses? Ou a palestinos/as e israelenses? Haja vista que maioria dos conflitos se dar entre estes dois grupos especificamente. De todo modo, a última guerra entre israelenses e uma coalisão de países árabes ocorreu em 1973 na Guerra do Yom Kippur em que Egito e Síria lideraram o confronto com Israel; as outras foram diretamente com o Líbano em 1982 e 2006, consoante Camargo (2013). Voltando à frase mencionada e considerando as principais guerras, também mencionadas no capítulo, trazemos os seguintes números de mortes1:

Tabela 1 Principais Guerras árabes-israelenses e número de mortes

| Principais guerras árabes-israelenses | Número de mortes de árabes | Número de mortes de israelenses |

|---|---|---|

| Guerra de 1948 | 10.000 | 6373 |

| Guerra de 1956 | 3000 | 231 |

| Guerra de 1967 | 18.300 | 776 |

| Guerra de 1973 | 19.000 | 2.688 |

| Total de mortes | 50.300 | 10.068 |

Fonte: Jewish virtual library (2022).

O número de mortes nas referidas guerras nos revelam que houve um número de mortes de árabes cinco vezes maior. Ademais, embora a narrativa não traga explicitamente que o contexto a que se refere é da Palestina ocupada a partir da autoproclamação do Estado de Israel em 1948, e generalize o termo “árabes” quando (à exceção de algumas guerras) concerne a um povo árabe específico - o palestino -, consideramos pertinente também trazer o número de mortes de palestinos/as causados em alguns dos vários massacres e ataques perpetrados por Israel (apenas na Nakba, em 1948, foram executados 70 massacres) (Khalidi, 2021; Pappé, 2016) para em seguida problematizar a frase referida.

Tabela 2 Massacres, ataques e número de mortes de palestinos/as:

| Massacres e ataques | Data | Número de mortes de Palestinos/as |

|---|---|---|

| Massacre de Balad al Sheikh | dezembro de 1947 | 60 1 |

| Massacre de Deir Yassin | abril de 1948 | 254 2 |

| Massacre de Tantura | maio de 1948 | 230 3 |

| Limpeza étnica de Lydda e Ramla | julho de 1948 | + 426 4 |

| Massacre de al-Araqib | setembro de 1948 | 14 5 |

| Massacre de Dawaymeh | outubro de 1948 | 455 6 |

| Massacre de Qibya | outubro de 1953 | 69 7 |

| Massacre de Kfar Qassim | outubro de 1956 | 49 8 |

| Massacre de Khan Yunis | novembro de 1956 | 520 9 |

| Massacre de Al-Samuh | 1966 | Número alto, mas não estimado. 10 |

| Repressão policial na Galileia | março de 1976 | 06 11 |

| Massacre de Sabra e Chatila* | setembro de 1982 | Acima de 3.000 12 |

| Massacre de Jenin | abril de 2002 | + 200 13 |

| Ataque na Faixa de Gaza | janeiro de 2009 | 1391 14 |

| Ataque em Shajaya | julho de 2014 | 425 15 |

Fontes: 1 - Lockman (1996); 2 - Clemesha (2008); 3 - Pappé (2016); 4 - Morris (1986); 5 - Rego (2013) 6 - Pappé (2016); 7 - Ganin (2005); 8 - Clemesha (2008); 9 - Hebh (2021); 10 - International Business Publications, USA (2008); 11 - Israeli Press (1976); 12 - Kapeliouk (1984); 13 - Kapeliouk (2002); 14 - B’tselem (2017); 15 - G1 (2014);

* Conforme uma comissão oficial (Kahan), se as forças israelenses não teriam “nenhuma responsabilidade direta pelo massacre”, deveriam tê-lo previsto e impedido, pois a área estava sob seu controle. Em resposta, Sharon foi meramente exonerado do governo. Depoimentos de falangistas compilados no documentário “Massaker” de 2005 (dirigido por Lokman Slim, Monika Borgmann, Hermann Theissen e Nina Menkes), apontam a responsabilidade direta das FDI?, que não só permitiram a entrada da falange libanesa na área e a mantiveram iluminada, como providenciaram sacos para enterrar os corpos, além de alguns de seus membros terem se disfarçado de falangistas para participar da carnificina (Sahd, 2017, p. 123).

Consoante Finkelstein (2010), entre 2005 e dezembro de 2008, enquanto os foguetes da resistência mataram 11 israelenses, as forças deste estado mataram cerca de 1.250 palestinos/as de Gaza, incluindo 222 crianças. Por último, o mapeamento elaborado pela ONG israelense B’Tselem (Fisher, 2014), com os números de mortes nos conflitos Israel/Palestina no período de 2000 a 2014, registrou 8.166 mortes relacionadas aos conflitos, das quais 7.065 são palestinas e 1.101 israelenses, indicando que 87% das mortes foram de palestinos/as e 13% de israelenses. Expresso de outra forma, temos que para cada 15 pessoas mortas no conflito, 13 são palestinas e 2 são israelenses, o que demonstra a discrepância quantitativa de fatalidades.

Por sua vez, de acordo com o Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA, 2022) nos dados sobre fatalidades devido a situações de confronto entre palestinos/as e israelenses de 2008 a 2022, houve na Faixa de Gaza 5.297 mortes e na região da Cisjordânia, 689, totalizando 5.986 enquanto em Israel, um total de 28 mortes, ou seja, 213 vezes mais mortes de palestinos/as, sendo em sua grande maioria de civis, e sobretudo nos territórios ocupados.

Debruçamo-nos a fazer tais pesquisas documentais com o intuito de revelar não que estes números “de milhares em ambos os lados” estejam totalmente equivocados, mas que, em verdade, são consideravelmente desproporcionais. Generalizar o número de mortes de ambos os lados como “milhares” nos parece uma narrativa dissimuladora ou, no mínimo, descuidada, haja vista entre 1000 e 999.000 - ambas quantias na casa dos milhares - existirem diferenças discrepantes as quais essa generalização da frase mascara.

Sendo assim, para um discurso didático mais coerente com a realidade destes contextos seria importante trazer números específicos de mortes ou ao menos salientar sua gritante disparidade (não há por que ocultar), ao invés de uma narrativa que tende a passar a ideia incondizente de suposta semelhança e proximidade no número de vítimas.

“É MUITO DIFÍCIL CAPTAR TODA A COMPLEXIDADE DOS MOTIVOS QUE OPÕEM ÁRABES E ISRAELENSES. . .”

Seguindo a análise do parágrafo, temos esta outra frase: “É muito difícil captar toda a complexidade dos motivos que opõem árabes e israelenses, e vice-versa”. Qual a dificuldade, segundo os autores, de captar a complexidade da oposição entre estes dois povos?

Temos de um lado, os árabes, especificamente, os 740.000 palestinos/as que em 1948, como resultado de um projeto colonizador que se inicia no final do século XIX (ocasião do primeiro congresso sionista, em 1897, na Basiléia/Suíça) foram expulsos de suas casas e de sua terra, tiveram todas suas propriedades, móveis e imóveis usurpados por Israel (Cattan, 1987; Khalidi, 2021), sofreram uma transformação radical na geografia humana e física de seu território, experienciando uma ruptura drástica em sua continuidade espacial e temporal e uma brusca desestruturação do tecido social, assim como vivenciaram (e vivenciam até os dias de hoje) o objetivo sionista2 de destruir a história, a memória e a cultura palestinas através da limpeza étnica, patrimonial e arquitetônica da região.

Grosso modo, existe uma oposição entre dominador e dominado; aquele que oprime das mais diferentes formas e aquele que resiste às opressões, qual a dificuldade em se entender tal situação?

Além disso, caso os autores do livro desconheçam a história da Palestina, o que a região sofreu e ainda sofre é um processo de limpeza étnica. Para os que desconhecem o conceito, segue a definição, de 1993, da Comissão de Direitos Humanos (UNCHR) da ONU:

Limpeza étnica caracteriza-se pela determinação de um Estado ou regime de impor um governo étnico em regiões pluri-étnicas, empregando para isso expulsões e outras formas de violência, incluindo a separação de homens e mulheres, detenções, assassinatos de homens pelo simples fato de serem potenciais resistentes, destruição de casas e o repovoamento da região com outro grupo étnico. (Pappé, 2016, p. 23)

Ou seja, a migração judaica para a Palestina sustentada pela narrativa falaciosa “de uma terra sem povo” não se deu de forma harmoniosa e tranquila como tenta transparecer a narrativa didática; se deu à custa de muito sangue palestino, um povo presente na terra há alguns milhares de ano, como nos traz Pappé (2016).

Neste sentido, a narrativa sionista proclamou um suposto vazio territorial na Palestina e ele não existindo3, o promoveu com a limpeza étnica que segue até os dias de hoje, e que se comprova pelos mais de 5 milhões de refugiados/as palestinos/as na contemporaneidade (UNRWA, 2022), que sofrem também a violação de seu direito ao retorno consoante Resolução n° 194 da ONU.

Sem mencionar informações mais gerais e contextuais que não cabem no escopo de nosso artigo, gostaríamos, ao menos, de elencar as diferentes violências e violações a que são submetidos os palestinos/ as pela ocupação sionista cotidianamente, pois se o livro didático as silencia, aqueles/as que lerão este material terão a oportunidade de minimamente tomar conhecimento destas.

Gattaz (2003) salienta que na segunda metade dos anos 1980, quando o Estado judeu ao passo que subsidiou o avanço da colonização, intensificou o cerco “cometendo claras violações dos direitos humanos” como “deportação, tortura de detidos, prisões em massa, demolição de casas, espancamento e assassinato . . . humilhação dos palestinos em sua vida cotidiana através de revistas arbitrárias, bloqueios, toques de recolher, fechamento de escolas e instituições comunitárias” (p. 170).

Destaca também que, em 1987, se tornaram mais frequentes atos de “punição coletiva” em resposta à resistência dos palestinos/as, como toques de recolher, isolamento integral de áreas determinadas, demolição de casas, perseguição a entidades representativas da sociedade e fechamento de instituições de ensino.

No contexto de repressão da Primeira Intifada4 pelas FDI (Forças de Defesa de Israel), houve deportação de lideranças, tiros contra jovens desarmados, assassinatos políticos e punições coletivas como cortes de água e eletricidade, detenções administrativas, políticas econômicas punitivas e fechamento de estruturas comunitárias e educacionais, visando minar o ímpeto de resistência e a tentativa de criar uma autossuficiência econômica (Sahd, 2017).

Por sua vez, colonos/as executam ataques contra palestinos/as e suas propriedades, inclusive queimando e desenraizando árvores. Soldados/as, por sua vez, infringem detenções em massa e extrajudiciais, tortura, bombardeio de campos de refugiados, ataques a instalações médicas, execuções sumária. Por seu turno, Said (2001, p. 22) refere-se aos ataques israelenses contra instalações civis durante a Segunda Intifada5 como “uma guerra colonial. Mata-se e faz sofrer cidadãos por não serem judeus. Que ironia!”.

Neste tocante, Levy (2009) sublinha também incursões sistemáticas, destruição despropositada de casas e edifícios e inúmeros casos de uma crueldade e sadismo sem precedentes contra civis indefesos, como humilhações, agressões, deixar feridos/as agonizando sem que receba socorro médico e mulheres impedidas de acessar maternidades para conceberem seus filhos/as.

E para findar esta lista sintetizada; temos a negação de liberdades básicas: de opinião, expressão, reunião, circulação, residência, de formar associações pacíficas e uniões comerciais, de deixar e retornar ao território. Sendo assim, indagamos: como e por que o livro didático é capaz de não fazer mínima referência a essa violência sistêmica, que atinge os corpos, a subjetividade, os direitos e as condições mínimas de sobrevivência dos palestinos/as, matando-os em vida? A quem serve sua narrativa?

“CADA QUAL TEM SUAS RAZÕES HISTÓRICAS PARA REIVINDICAR SEUS DIREITOS SOBRE A REGIÃO” E O INJUSTIFICÁVEL: “A INTOLERÂNCIA E O USO CONTÍNUO DA VIOLÊNCIA”

Na sequência, temos a seguinte frase no parágrafo referido que igualmente é digna de ponderação: “Cada qual tem suas razões históricas para reivindicar seus direitos sobre a região”. (Prestes & Xavier, 2016, p. 190). Seria interessante se o livro didático esclarecesse quais as razões históricas para os israelenses reivindicarem seus direitos à região. Ou podemos inferir que estas razões históricas são (con)fundidas com os pressupostos bíblicos apresentados pelo movimento sionista, a exemplo da “Terra Prometida”, para tornar a Palestina o lar nacional judaico?

Que direitos os israelenses possuem de colonizar uma terra historicamente habitada por outro povo e de descumprir todas as resoluções da ONU concernentes à partilha, assim como de desrespeitar o Direito Internacional Humanitário e as decorrentes Convenções de Genebra? Os argumentos bíblicos justificam e fundamentam todas as atrocidades cometidas?

Além disso, se já havia de antemão razões supostamente “históricas” para a definição da Palestina como lar nacional judaico, por que no I Congresso Sionista na Basileia/Suíça, em agosto de 1897, foram cogitados diferentes territórios possíveis para o futuro lar de eurojudeus? Estes eram a Patagônia, na Argentina; Uganda ou Madagascar, na África; a Palestina, no Oriente Médio e até mesmo a região desconhecida da Sibéria chamada Birobidzhan, localizada na fronteira entre a Rússia e a China, onde, efetivamente, os soviéticos criaram, em 1928, a “Região Autônoma Judaica de Oblast” que existe até hoje (Patek, 2019).

Não era a Palestina a “Terra Prometida” por Deus ao “povo escolhido”, os judeus? Então, por que a necessidade de elegê-la, entre outras, se já estava “divinamente” determinada? A conta não fecha, o que demonstra como a escolha da Palestina pelo sionismo utilizou-se de uma instrumentalização e manipulação do discurso bíblico para alcançar seus objetivos.

Outra frase do livro digna de problematização é esta: “Porém, o que tem se tornado cada vez mais injustificável, desde o início desse conflito, é a intolerância e o uso contínuo da violência”. Inicialmente, é preciso dizer que embora o termo “conflito” seja amiúde utilizado para se referir ao contexto, trata-se de um termo equivocado. A palavra conflito remete à ideia de forças proporcionais lutando em campo, o que não se dá na relação Israel/Palestina: soldados com tanques e civis com pedras não tem nada de simétrico.

O que nos permite a analogia: o holocausto alemão não foi um conflito, o apartheid sul-africano não foi um conflito, o sionismo israelense na Palestina, também, não se trata de conflito, trata-se de colonialismo, ocupação, apartheid e limpeza étnica, conforme atestam diferentes estudiosos Pappé (2016), Sayegh (1965) e ONG’s como a Human Rights Watch’s (2022) e a Amnesty Internacional (Anistia Internacional, 2022).

Ademais, não está explícito na frase quem são os praticantes da “injustificável” intolerância e do uso contínuo da violência. Seriam os israelenses com seu regime racista (Falk, 2014) e com seu terrorismo de Estado6? Ou seriam os árabes-palestinos/as, que na linha do orientalismo (Said, 2007) são tidos como intolerantes e sua resistência interpretada como terrorismo numa leitura simplista e moralista da violência ao invés de seu entendimento como violência política na linha do que problematiza Fanon (1968)?

Não fica explícito, mas podemos supor que a frase refere-se aos árabes/palestinos, haja vista serem estes os considerados intolerantes e violentos no discurso tradicional, seja científico, midiático, literário, cinematográfico como discute e demonstra o obra Orientalismo: o Oriente como invenção do Ocidente de Edward Said (2007); o documentário de Jhally (2006) intitulado Reel Bad Arabs: how Hollywood vilifies a people, e as inúmeras representações de palestinos como terroristas pela mídia hegemônica, conforme traz a jornalista Heloísa Villela (2023), na reportagem intitulada ‘Me obrigaram a trocar as palavras militante palestino por terrorista’.

Em seguida, o item faz referência ao movimento sionista que “pretendia estabelecer uma nação para seu povo. Sem pátria havia quase dois milênios, a organização dessa nação deveria oferecer a possibilidade de qualquer judeu se tornar cidadão” (Prestes & Xavier, 2016, p. 190).

“A organização dessa nação deveria oferecer a possibilidade de qualquer judeu se tornar cidadão”, sobre esta afirmação, em particular, trazemos a fala de Tamim Al-Barghouti (2020), cientista-político e poeta egípcio-palestino, em uma entrevista concedida à rede árabe de televisão Al Jazeera, em que afirma:

Israel é a única entidade no mundo que concede nacionalidade com base na herança religiosa. Um muçulmano não pode exigir um passaporte na Arábia Saudita ou no Irã pelo simples fato de ser muçulmano, compara; ou um hindu na Índia. Os sionistas se serviram do judaísmo para despojar um povo de sua terra, num movimento que não encontra amparo algum no direito internacional ou mesmo na Torá.

E neste excerto: “Alegando razões históricas, seus principais líderes apontavam para a Palestina, onde, segundo a crença judaica, localizava-se a terra que Deus havia dado ao povo de Israel há mais de três mil anos. Portanto, era para lá que deveriam voltar” (Prestes & Xavier, 2016, p. 190). Constatamos novamente aqui uma referência ao discurso bíblico como fonte histórica que justificaria o estabelecimento de um Estado judeu na Palestina.

Sendo assim, por que o capítulo ao falar dos conflitos, guerras e disputas árabes-israelenses apresenta uma perspectiva religiosa judaico-cristã ao invés de uma perspectiva laica, conforme a predominante no livro analisado? Como a Bíblia (ou qualquer outro texto religioso) pode ser mencionada como fonte bibliográfica, um livro que responde ao pertencimento religioso de uma parte da população mundial, que pode ser contraposto em relação a outras percepções religiosas, e mais que isso, a despeito de várias obras contemporâneas que discutem o contexto de forma analítica, objetiva e metodológica, seja no campo da História, da Geografia, da Geopolítica, das Relações Internacionais, entre outras áreas?

Existe, portanto, um embaralhado na narrativa, uma combinação equivocadamente grave entre fatos históricos e pressupostos bíblicos (A Palestina como “terra prometida” aos judeus por Deus), uma indiferenciação entre hebreus e judeus asquenazes7, assim como faz um salto na história, um abismo de dois mil anos sem explicação, que simplesmente desemboca na decisão durante o I Congresso Sionista (1897), pela Palestina como local para se estabelecer o lar nacional judaico, e em meio século depois, na autoproclamação do Estado de Israel na Palestina histórica.

UMA VIOLÊNCIA SIMBÓLICA E EPISTEMOLÓGICA: A PALESTINA APAGADA DO MAPA

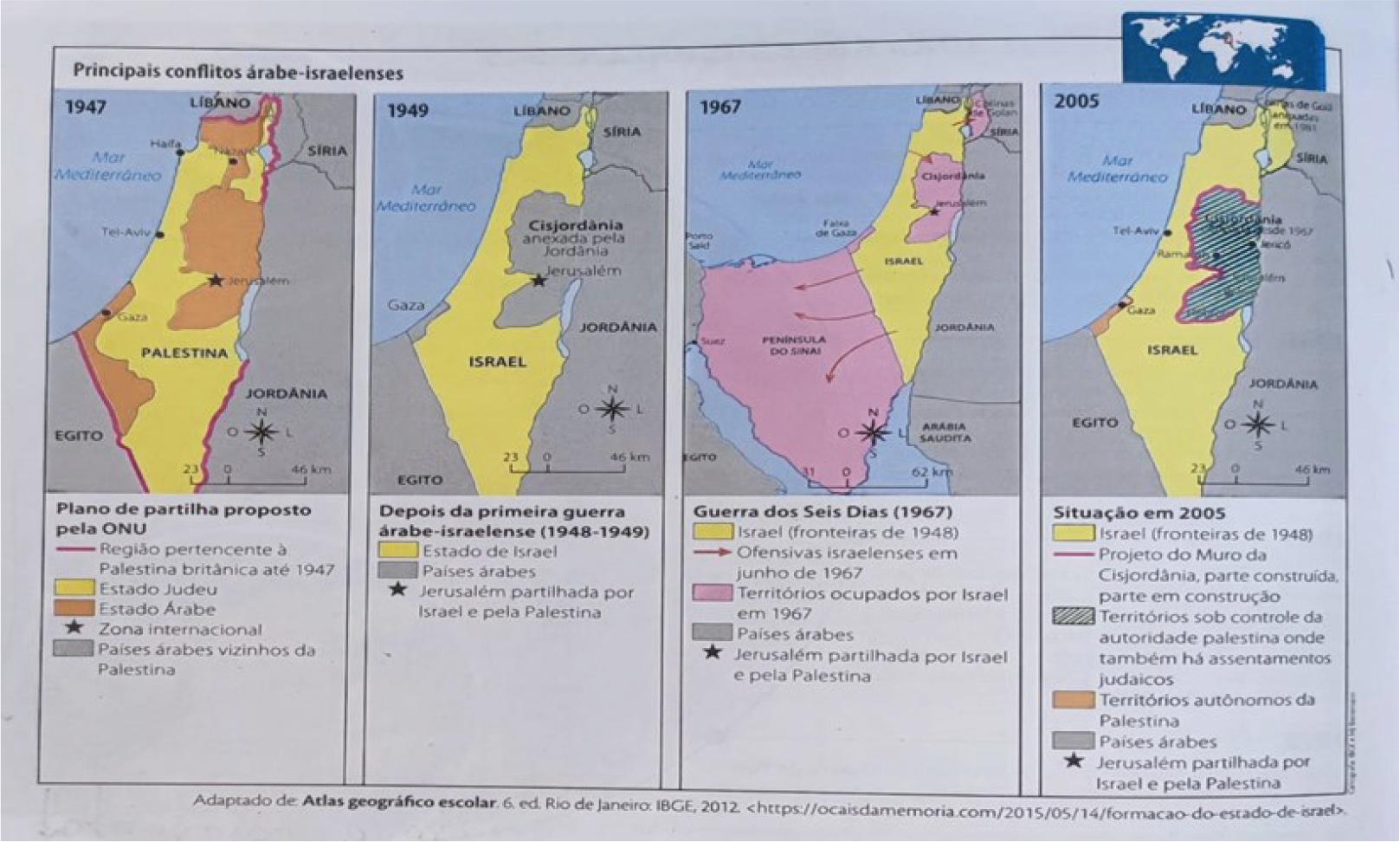

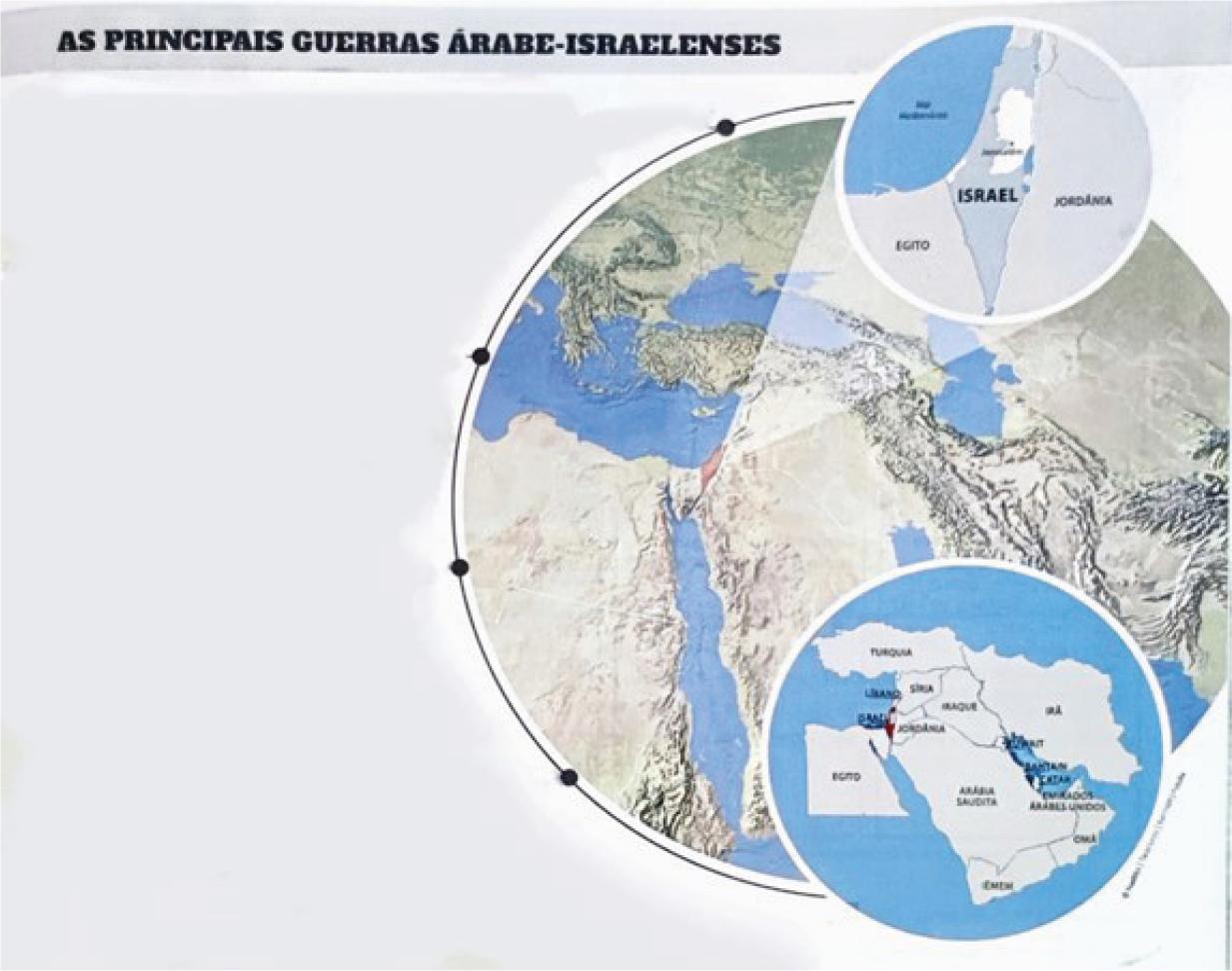

Faremos a partir de agora uma análise dos seguintes mapas presentes no tópico:

Fonte: Prestes & Xavier (2016, p. 190).

Legenda: Mapa-múndi com destaque para a área do Estado de Israel. Ao observar o mapa, é possível notar a desproporção entre o tamanho físico do território em relação ao mundo e sua importância histórica para o século XX.

Figura 1 Mapa-múndi com destaque para a área do Estado de Israel

Fonte: Prestes & Xavier (2016, p. 191).

Legenda: mapa presente na descrição das principais guerras árabe-israelenses: 1948 - Guerra da Independência, 1956 - Guerra de Suez, 1967 - Guerra dos Seis Dias, 1973 - Guerra do Yom Kippur.

Figura 2 Principais guerras árabe-israelenses

A denominação de “Guerra da Independência” apresentada pelo livro é a denominação dada pelo vencedor e fundamentada na narrativa sionista. Os palestinos/as, por sua vez, denominam o mesmo fato como Nakba, ‘a catástrofe’, pois vivenciaram uma guerra de extermínio promovida por estrangeiros eurojudeus contra a população originária não-judaica.

Em ambos os mapas, o destaque é dado ao Estado ocupante e colonial de Israel, sendo a Palestina (ou o que restou dela) completamente apagada dos mesmos, sequer mencionada como TPO’s - Territórios Palestinos Ocupados. Em nossa perspectiva decolonial, o livro didático exerce uma violência simbólica e epistemológica que simplesmente apaga a Palestina do mapa, literalmente. Prosseguimos na análise do próximo excerto:

Ataques de ambos os lados continuam ocorrendo. Organizações árabes de resistência à presença judaica têm realizado constantes ataques nos últimos 35 anos. O exército de Israel também tem promovido repetidas intervenções em territórios árabes. Do lado judeu, a razão para o conflito quase sempre gira em torno da necessidade de segurança do Estado de Israel e de seu povo. Do lado árabe, a justificativa geralmente está ligada às constantes expropriações que o Estado de Israel impôs (ou impõe?) aos árabes, fazendo com que judeus ocupassem regiões que não lhes pertenciam originalmente. (Prestes & Xavier, 2016, p. 191, grifos nossos)

Presenciamos aqui outra narrativa com informações incoerentes, primeiramente: as referidas organizações “árabes” são em sua maioria organizações palestinas ou árabespalestinas políticas e paramilitares, a exemplo do Hamas8, da Jihad Islâmica9 entre outras e à exceção do Hezbollah, que tem origem libanesa; todas “mobilizadas tanto pela necessidade de resistir e expulsar o inimigo, quanto pelo desejo de alcançar o poder e operar uma revolução social” (Sahd, 2010, p. 33).

Ademais, é incoerente afirmar que exista uma resistência “à presença judaica”, como se os palestinos/as fossem antijudeus/as ou judeufóbicos, mesmo porque judeus/as árabes e de outras nacionalidades conviveram historicamente de forma pacífica com palestinos/as muçulmanos/as e cristãos/as, sendo que os problemas iniciaram com a fundação do Estado ocupante e não com a presença da população judaica em si.

Portanto, o que existe é uma resistência contra a ocupação, o sionismo e todas suas violações e não, uma judeofobia. Nesta linha, argumenta Grosfoguel (2009, p. 14): “No conflito israelense-palestino, os colonos israelenses acusam os palestinos de antissemitismo por resistir à colonização de suas terras e de seu povo, enquanto o “antissemitismo islamofóbico antiárabe/muçulmano” do Estado israelense é silenciado”, assim como a discriminação contra judeus/as árabes-palestinos/as e judeus/as negros/as.

É interessante também observar na narrativa o uso do termo “ataques” ao se referir à resistência árabe-palestina aos israelenses, enquanto para as ações truculentas do exército de Israel e seu terrorismo de estado usa-se o termo eufemista “intervenções”. Outro excerto que nos chama atenção é o seguinte:

Organizações como a OLP (Organização para a Libertação da Palestina) se destacaram entre as resistências árabes à presença judaica. Seu mais famoso líder, Yasser Arafat, faleceu em 2004 e foi substituído por Mahmud Abbas. Ytzhak Rabin, líder israelense, e Yasser Arafat chegaram a assinar um acordo que trouxe grande esperança de paz para a Palestina. Infelizmente, por ações de radicais judeus e árabes, o acordo não se concretizou. (Prestes & Xavier, 2016, p. 191, grifos dos autores)

Se os autores da narrativa didática buscassem informações mais aprofundadas sobre a história da Palestina, saberiam que o assassinato de Ytzhak Rabin foi executado por um extremista de direita israelense. Embora não seja coerente afirmar e reduzir a não concretização do acordo (referindo-se aos Acordos de Paz de Oslo de 1993) em razão deste único fato, o argumento de que este não se concretizou em função de ações radicais de judeus “e árabes” é ainda menos plausível, pois nenhum árabe teve relação com o homicídio, assim como não assassinou seu próprio líder, diferentemente do que ocorreu com o político israelense.

Entre outros fatos, o que os Acordos de Oslo promoveram foi uma divulgação da Nakba (catástrofe Palestina), algo que os israelenses tentam a todo custo apagar (Pappé, 2016), tanto que o termo não é discutido em livros de história. Termo tão crucial para o entendimento de fatos históricos, quanto o entendimento histórico que temos sobre o Holocausto. Portanto, o que a narrativa pretende ao incluir supostos árabes radicais como responsáveis pela não concretização do Acordo, haja vista isso desmentir o fato histórico?

Ademais, também há suspeitas de que o líder palestino Yasser Arafat (1929-2004), tenha sido vítima de assassinato, quando após a exumação do seu corpo, em 2012, foram realizadas análises que detectaram níveis 20 vezes maiores que o normal de uma substância radioativa intoxicante chamada Plutônio 210 (Froidevaux et al., 2016), revelando suspeitas de envenenamento.

A pedido da viúva, Suha Arafat, uma investigação foi aberta em agosto de 2012 e seus advogados argumentaram que a morte de Arafat foi um assassinato político e afirmaram que recorrerão da decisão do tribunal referente à negação da intoxicação. “A falta de investigação leva inevitavelmente à conclusão de que não há provas suficientes”, disseram os advogados, pedindo que mais especialistas fossem questionados (Deutsche Welle [DW], 2015). Na sequência, temos o último mapa do item, denominado ‘Principais conflitos árabe-israelenses’.

O mapa acima, de uma imagem para outra altera o nome original de um território por outro, sem explicação sobre o processo e sem mencionar que este envolveu complexa alteração demográfica, expulsão do território e expropriação de terras dos nativos, além de destruição de vilarejos e massacres. A descrição presente nas legendas trata-se de uma narrativa “limpa”, como se tais fatos históricos tivessem ocorrido de forma simples e “natural” sem prejuízo ou dano algum para a população originária.

No que concerne aos termos estruturais, constatamos no capítulo, a ausência de imagens representativas de relevantes personalidades históricas palestinas a exemplo de Yasser Arafat, assim como de outros territórios, embora tenham imagens referentes a Mahatma Gandhi - 2 (Índia), Nelson Mandela (África do Sul) e Theodor Herzl (Israel). Sendo assim, consideramos importante e sugerimos uma padronização no tratamento iconográfico referente a importantes personagens de diferentes contextos, de modo que estes também sejam conhecidos e trazidos via imagens.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo buscou-se problematizar conteúdos de livros didáticos que retratam a Questão Palestina. Evidencia-se a partir da leitura do material o epistemicídio palestino no livro de história da Rede de Ensino Adventista. A partir da análise sobre o tópico 6. ‘Disputas no Oriente Médio’, que apresenta a fundação do Estado de Israel e o “conflito árabe-israelense”, em nosso entender constatamos uma narrativa problemática e destoante da realidade, pois traz informações equivocadas sobre o número de mortos naquilo que passou a se denominar “conflito”, pois não são milhares de pessoas que morrem dos dois lados, mas palestinos que morrem em um número muito maior como demonstramos.

Outra informação problemática é o modo como a narrativa generaliza “os árabes”, quando em verdade, trata-se de um povo árabe específico - o palestino - e desta forma homogeneíza-se a diversidade de países e etnias árabes, tais como Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Iêmen, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Palestina, Síria entre outros, todos com características culturais, históricas e políticas específicas, e consequentemente, termina por invisibilizar um povo específico inserido entre milhões de árabes do mundo inteiro.

Nesta linha, o território palestino até o momento, não alcançou sua autodeterminação e soberania em função da ocupação israelense. Ou seja, décadas após a Primeira Guerra Mundial, a Palestina presumivelmente conquistaria sua soberania, conforme se deu com os territórios árabes supramencionados, mas este processo foi impedido devido ao sionismo em conluio e apoio do então mandato britânico que vigorava na região.

Deste modo, o sionismo é um projeto invasor, um “organismo estranho”, determinante para “embaralhar as cartas” e desestruturar o contexto do Oriente Médio, que ainda se reorganizava da instabilidade causada pela Primeira e Segunda Grande Guerra. Ademais, a Nakba palestina não consta nos livros didáticos, do mesmo modo que os autores são incapazes de afirmar sobre a limpeza étnica que vem sendo promovida desde 1948. A narrativa é amenizada e oculta as diversas violências e violações sofridas nos territórios palestinos, há 74 anos completados em 2022, em razão da ocupação militar, da limpeza étnica, do regime de apartheid, e do colonialismo sionista, mesmo que o capítulo em que se discute o contexto aluda ao neocolonialismo.

Além disso, a narrativa aborda a situação como disputas no Oriente Médio, conflitos árabe-israelenses e guerras árabe-israelenses. Embora trate do estabelecimento do Estado israelense na região da Palestina, não aborda as razões pelas quais o Estado Palestino não se estabeleceu, assim como as consequências advindas do Estado israelense estabelecido.

Neste sentido, a narrativa presente no livro didático é problemática, pois sua versão amenizadora dos fatos, como se tratasse de uma guerra entre forças equivalentes e que legitima a presença de Israel porque simplesmente venceu as batalhas, oculta toda história de massacre, destruição, expulsão e expropriação da população autóctone, embora traga estes fatos quando se tratam de outros povos como o massacre de Ruanda10, o genocídio cambojano11, o genocídio armênio12, o Holocausto (para o qual são dedicadas 4 páginas)13, o apartheid na África do Sul14, o massacre de cartunistas do jornal satírico Charlie Hebdo15, o genocídio indígena nas Américas16.

De todo modo, o livro didático se não contribui, ao silenciar o contexto opressivo israelense, torna-se cúmplice do sofrimento infringindo ao território e ao povo palestino ao tratar de sua realidade de forma distorcida e falaciosamente amenizada, gerando um falseamento dos fatos, que não contribui para uma ciência e consciência mais verídica da situação por parte dos estudantes.

Sendo assim, como este conhecimento sobre a Palestina e seu contexto violentado e desumanizado, há pelo menos 74 anos, é transmitido aos alunos/as ou simplesmente não é transmitido, num claro apagamento de sua história, enquanto outros contextos de opressão e de limpeza étnica são discutidos pelo próprio livro que analisamos?

Evidencia-se uma seletividade e mesmo exclusão da narrativa palestina o que dificulta para muitos o entendimento do sionismo como sendo um projeto colonialista e consequentemente, contribui para que a luta anticolonial palestina seja concebida como terrorismo. A referência teórica acionada para a análise sobre o “conflito” é a Bíblia, deixando de lado perspectivas históricas importantes construídas ao longo do século XX e XXI.

O que a fundamenta uma narrativa como esta: ignorância científica, conveniência e atrelamento acrítico com o discurso hegemônico ou um efetivo posicionamento político-ideológico? São questionamentos que nos atravessam, mas, independentemente das razões, a narrativa imprescinde mudanças.

A verdade de textos como este se impõem e se legitimam pelo poder não apenas da comunicação de massa, mas também em função do domínio cultural do “Ocidente” e porque, para além das consequências lógicas das dificuldades dos dominados/as frente aos dominadores/as, aqueles são atravessados por limitações políticas, econômicas e sociais para estruturar e difundir ao mundo uma contra-narrativa eficiente, que apresente o outro lado da história, o lado legado à sombra, apagado e por isso, ainda desconhecido, embora recentemente passe a ter gradual e maior visibilidade.

Se não bastasse os equívocos com o número de pessoas mortas na Palestina, e o silenciamento da limpeza étnica promovida por Israel, temos o apagamento literal da Palestina dos mapas que os alunos/ as estudam. A não existência no mapa permite a leitura de um epistemicídio real e concreto aos olhos de todos. Ao expressar este tipo de narrativa o livro didático contribui com o sionismo e com um de seus objetivos: o apagamento simbólico da Palestina.

Temos assim, uma narrativa que atravessa décadas, que é aceita como verdade e sobre a qual não se colocam dúvidas. Uma narrativa que contribui para um conhecimento equivocado e distorcido sobre o contexto Palestino, que não condiz com a realidade do território, manipulando toda a história milenar de um povo, de uma cultura, de uma tradição. Ao expressar este tipo de narrativa o livro didático, intencionalmente ou não, contribui com o sionismo e com um de seus objetivos: o apagamento simbólico, o epistemicídio da Palestina.

Ademais, uma abordagem discursivo-pedagógica como esta, colonial (que foca na versão do dominador) e acrítica contribui para um desconhecimento deste contexto, que vai espelhar informações da mídia, do cinema, da literatura, da Web etc. geralmente distorcidas e falaciosas a respeito, que por sua vez, colaboram com os preconceitos e discriminações sobre palestinos/as, onde poderia e deveria haver, ao menos, empatia e solidariedade.

Cabe a nós, pesquisadoras do tema, ter a atitude de “contra-memória”, criticando posicionamento legitimadores de violências e promovendo, por meio do trabalho intelectual, o reavivamento de uma história que muitos procuram apagar, mas que outros, estudam e lutam para torná-la viva e presente. Por fim, o pensamento decolonial nos fala daqueles que tiveram suas vozes roubadas, suas terras, seus corpos, sua dignidade, e por isso, revisar esses conteúdos é urgente e fundamental para a existência e resistência palestina. Pois ainda existe a eloquência do silêncio sobre a Palestina; não é simples ser a vítima das vítimas.