La literatura señala que aunque la supervisión clínica en la formación de terapeutas, desde cualquiera de las líneas psicoterapéuticas existentes, se remonta a muchos años atrás (Bent et al., 1999; Barletta et al., 2023; Calloway & Creed, 2022; Roscoe et al., 2022). Los estudios encaminados a presentar evidencias empíricas sobre la idoneidad de la supervisión, aunque muy alentadores, son bastante recientes y escasos (Alfonsson et al., 2020; Barletta et al., 2021; Kühne et al., 2019; Watkins, 2020). A la hora de abordar el tema de la supervisión clínica, la literatura científica en el campo de las psicoterapias cognitivo-conductuales señala diferentes caminos posibles. Algunos autores ven la supervisión como una práctica que implica una relación jerárquica de trabajo entre supervisor y supervisado (Fairburn & Cooper, 2011; Olson et al., 2002). En cambio otros autores, consideran que existe una clara necesidad de una relación de trabajo colaborativa entre supervisor y supervisado para desarrollar competencias clínicas (Barletta et al., 2004; Bearman et al., 2020; Versuti & Neufeld, 2021; Viscu et al., 2023). Otros modelos teóricos enfatizan la necesidad de una práctica ética, centrada en el desarrollo de habilidades interpersonales entre los agentes implicados en este proceso (Daskal, 2008; D’Escrivan, 2018; Falender & Shafranske, 2014). En general, todos los estudios en su conjunto ofrecen aportaciones interesantes que hacen referencia a la importância, así como a la necesidad de la presencia de la supervisión a lo largo de la práctica profesional.

Numerosas cuestiones inherentes a la práctica clínica supervisada necesitan y merecen especial atención. Entre estos aspectos podemos señalar que toda supervisión clínica necesita la presencia de una estructura, es decir, es necesario definir los objetivos de esa supervisión, la agenda de esa supervisión, a quién va dirigida, el modo de supervisión (individual o grupal) las tareas de supervisión, la recogida de retrocomunicación, el tiempo asignado para la supervisión, entre otros factores importantes a destacar (Alfonsson et al. 2018; Álvarez, 2006; McBride, 2007; Roscoe et al., 2022; Roscoe & Taylor, 2023; Pote et al., 2024).

Otro aspecto que también hay que tener en cuenta son las competencias del supervisor para gestionar y/o dirigir esa supervisión. Aquí hay que plantearse algunas preguntas: ¿cualquier terapeuta con experiencia clínica puede ser también supervisor? ¿Cuáles son los requisitos para ser un supervisor competente? ¿Cómo pueden medirse las competencias del supervisor? Para responder a estas y otras preguntas, existe una considerable literatura sobre los objetivos de la supervisión, entre los que se encuentran: desarrollar competencias básicas o fundamentales como la ética, la autorreflexión y la autocorrección, así como competencias funcionales dirigidas a desarrollar habilidades y conocimientos específicos, como la capacidad de poder articular la teoría con la práctica, el autoconocimiento de la persona del terapeuta y cómo ésta puede interferir en la evolución de la intervención (Del Monaco, 2020; Echeburúa et al., 2010; Novoa & Córdoba, 2019; Prasko et al., 2022).

Aunque las Terapias Cognitivo Conductuales (TCC) son famosas por su eficacia en la intervención, especialmente porque están basadas en la evidencia, y aunque la necesidad de supervisar casos clínicos en los cursos de formación de terapeutas también se remonta a varios años atrás, lo que es más reciente es el intento de unificar y publicar sobre el tema. Lo que es aún más reciente se refiere a si ser un terapeuta experimentado en TCC es suficiente para ser supervisor. Con esto en mente, el objetivo de este trabajo es informar sobre la experiencia de enseñanza y supervisión de la SUAMOC.

CARACTERIZACIóN DE LA INSTITUCIóN Y DE LOS PARTICIPANTES

La SUAMOC es la encargada de ofrecer formación y entrenamiento clínico para psicoterapeutas cognitivo-conductuales. La formación está orientada a desarrollar o mejorar habilidades esenciales para terapeutas y supervisores clínicos, a través de una relación de trabajo colaborativa entre supervisor y supervisado para desarrollar dichas habilidades.

SUAMOC cuenta con más de 20 años de experiencia en la formación de psicoterapeutas. Para la institución, el objetivo de la formación de un nuevo psicoterapeuta es: en primer lugar, adquirir el conocimiento de las habilidades y competencias del modelo y el marco teórico de referencia, lo que requiere tener en cuenta los principios básicos y la teoría (modelos de aprendizaje) que sustentan el modelo cognitivo-conductual.

Creemos que estos aspectos son esenciales para formar una hipótesis de caso utilizando el análisis funcional de la conducta. El postgrado no forma aplicadores de técnicas que aborden los síntomas en detrimento de una intervención eficaz, eficiente e idiográfica. Del mismo modo, la formación implica el desarrollo de habilidades terapéuticas, como la empatía, la flexibilidad, el ajuste del estilo terapéutico; la capacidad de escucha; intervenciones con objetivos claros. En tercer lugar, y teniendo en cuenta las características personales de los futuros terapeutas, se trabaja para que desarrollen su autoobservación, autoconocimiento y autocrítica.

El equipo referente a la supervision está formado por cinco docentes supervisores de la opción adultos y cinco docentes supervisores de la opción niños y adolescentes con vasta experiencia clínica y acreditados como supervisores.

La caracterización de los alumnos se compone de psicólogos y/o psiquiatras que cumplan con la curada de las asignaturas completas: Introducción a la modificación de la conducta y a la terapia de la conducta, las estrategias de intervención y las intervenciones clínicas (total de 246 horas). Las supervisiones tienen una frecuencia de dos veces semanales divididas en ateneos clínicos y supervisiones grupales con una carga horaria de dos horas cada instancia además de la atención de tres pacientes por estudiante durante todo el año lectivo. La estructura es: ateneos clínicos en los que cada estudiante tiene un caso a su cargo y un supervisor; y la instancia grupal formada por cuatro estudiantes que llevan adelante dos casos clínicos durante todo el año con un supervisor designado.

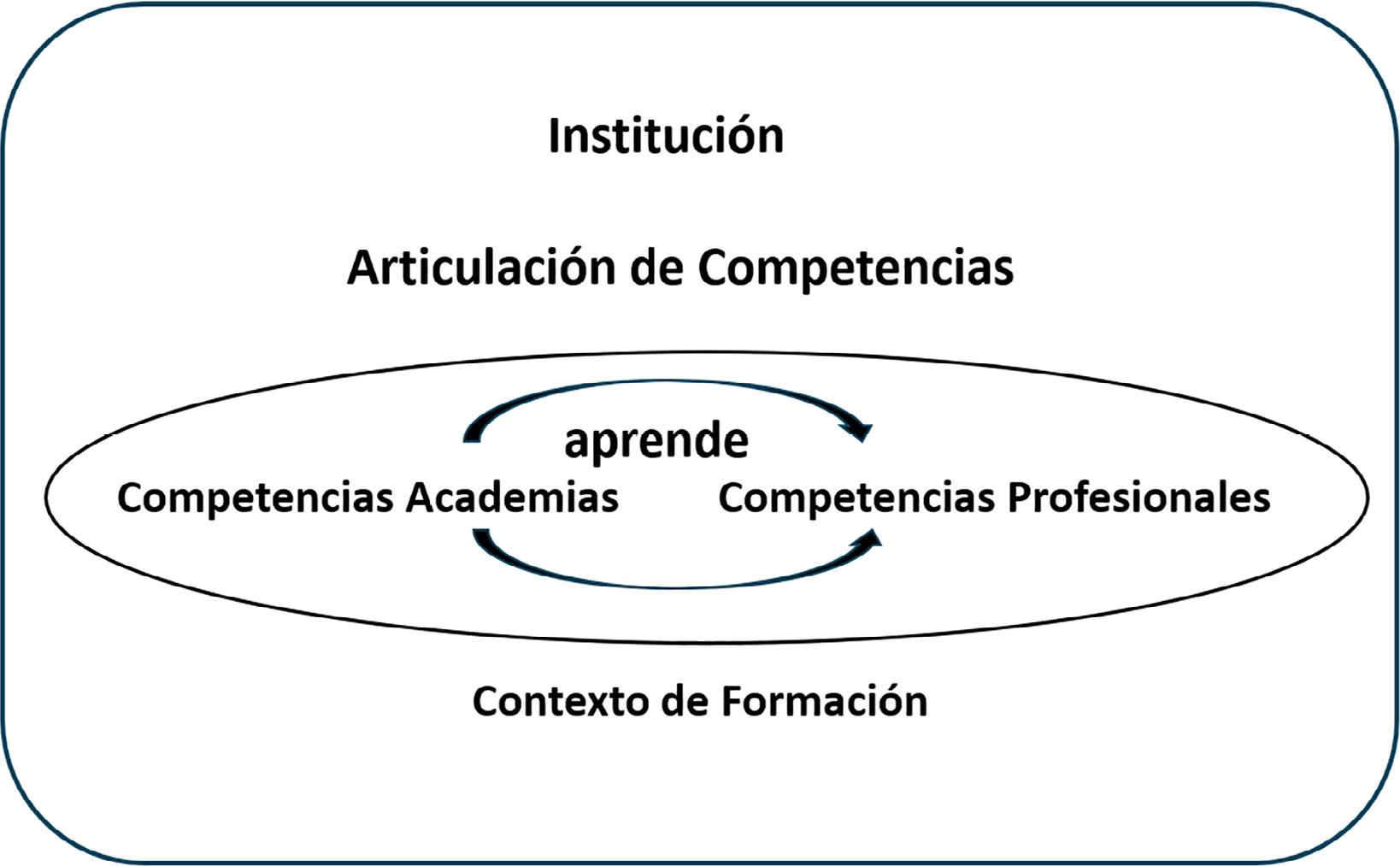

La evaluación observada de los videos de las sesiones y fichas de evaluación que toman en cuenta aspectos cuantitativos como ser la información que recaba, la hipótesis que realiza, las estrategias de intervención aplicadas, el vínculo terapéutico y el compromiso del estudiante, así como cualitativamente en cuanto al desempeño, flexibilidad, aspectos éticos, etc. El proceso de articulación de competencias en nuestra institución puede visualizarse en la siguiente Figura 1.

CóMO FUNCIONAN LAS SUPERVISIONES

A lo largo de los años, el formato de las supervisiones ha evolucionado de acuerdo con la experiencia desarrollada por la institución, y actualmente los estudiantes tienen varias oportunidades muy enriquecedoras. Durante dos años, participan en ateneos clínicos en el marco de un convenio con el Hospital Universitario de la Universidad de la República, donde se brinda atención supervisada a la población de bajos recursos.

Durante el año lectivo (febrero a noviembre) una pareja de futuros terapeutas, conformada por un estudiante que cursa el segundo año de formación, cumple el rol de co-terapeuta y trabaja junto a otro estudiante de tercer año, que ya está finalizando su formación y que cumple el rol de terapeuta. Esta forma de trabajo en equipo enriquece su capacidad de aprendizaje o de desarrollar habilidades de intervención, les permite intercambiar opiniones y también fomenta el trabajo en equipo.

Existe una modalidad de supervisión, en la que la pareja es supervisada por un supervisor, designado por la institución, que observa las sesiones cada semana e intercambia opiniones con la pareja, hace sugerencias e invita a la reflexión. Este formato presentado en la Figura 1, a su vez, implica que, además de los conocimientos teóricos y prácticos, con el apoyo del supervisor, desarrollen confianza y habilidades en el desarrollo de sus competencias. Cada caso es observado por todos los estudiantes, de modo que, a lo largo del año, cada alumno no sólo participa en los casos de los que es responsable, sino que también observa los casos de los que son responsables sus compañeros. En estos ateneos se realizan más de 10 casos al año.

La otra forma de supervisión es la supervisión en grupo. En este formato, tres o cuatro estudiantes se emparejan con un supervisor designado por la institución. En el grupo, cada estudiante es responsable de dos pacientes con los que trabajará a lo largo del curso académico. Una vez más, esto resulta extremadamente enriquecedor, ya que no sólo trabajan con sus propios casos, sino que también observan e intercambian información sobre las observaciones de casos de sus compañeros. Por otro lado, el feedback del supervisor es semanal, aunque cada alumno presenta el caso del que es responsable una vez al mes. Todos los miembros del grupo siguen el proceso de los casos de sus compañeros y hacen aportaciones, señalan y formulan preguntas que enriquecen la visión y favorecen la reflexión. Este acompañamiento facilita y fortalece al futuro terapeuta, además de favorecer el desarrollo de competencias.

Desde un punto de vista formal, el SUAMOC tiene una manera uniforme de presentar los casos y de grabar las sesiones, además de contar con un requisito que consideramos indispensable para poder llevar a cabo la supervisión, que tiene en cuenta tanto la capacidad de intervención como las competencias exigidas al futuro terapeuta. Esto se hace a través de la filmación. Según nuestra experiencia, la filmación permite observar la actuación del paciente y del terapeuta, dado que el informe oral del caso dista mucho de ser objetivo, ya que está sesgado y no muestra lo que se hizo.

El formato unificado de presentación del proceso terapéutico realizado con el paciente es el siguiente: a) consentimiento informado; b) guía de presentación del paciente; c) descripción del comportamiento del paciente en la entrevista; d) ficha personal del paciente; e) corrección del inventario de Rojas y Beck; f) conceptualización del caso; g) ficha de sesión y h) informe final.

Otro punto crucial tiene que ver con la necesidad de unificar criterios, tanto en la presentación del caso como en los objetivos de la supervisión lo cual es imprescindible para que ésta sea realmente unitaria y enriquecedora. Lo mismo ocurre cuando en nuestra práctica profesional no tenemos una conceptualización del caso, entonces los objetivos de la intervención serán vagos. Una vez presentado el caso, la supervisión continúa con objetivos específicos: seguimiento y seguimiento, acompañando y moldeando el proceso, establecimiento, establecimiento de nuevos objetivos (si es necesario), planteamiento de una posible reconceptualización, confirmación o reevaluación de hipótesis, monitorear dificultades y avances.

También a medida que avanza el proceso el supervisor ayuda al supervisado a plasmar de forma concreta y clara los objetivos de cada sesión, las estrategias de instrumentación y abordaje y las tareas intersesión planteadas.

También se cuenta con varias instancias de evaluación como en el ejemplo siguiente:

a) Inventario de autoevaluación de las fortalezas y debilidades del terapeuta (instrumento compuesto por 12 preguntas, evaluadas en una escala likert de cinco puntos). Este instrumento pretende evaluar, por ejemplo, la capacidad para establecer acuerdos con el interlocutor, el nivel de empatía y la capacidad para generar un buen vínculo con el paciente.

b) Puntos fuertes y débiles en la actuación con el paciente: desarrolle su respuesta junto a la pregunta. Este cuestionario se compone de dos preguntas abiertas que implican: los aspectos que afectan a los objetivos previstos para las consultas y también los aspectos en los que se siente seguro en las consultas.

Los cuestionarios fueron confeccionados por nosotros y lo que buscan es incentivar la auto observación y desarrollar la auto crítica en el supervisado

Por último, compartimos la evaluación de la actuación global mediante formularios de evaluación cuantitativa y cualitativa. El acta de evaluación se compone de la siguiente estructura: nombre del profesor, nombre del supervisado y hay una escala de evaluación de cero a seis puntos que pretende puntuar: presentación del caso, información, análisis funcional, hipótesis, estrategias de abordaje, instrumentación práctica, compromiso con el proceso. También hay un espacio para que el supervisor escriba cualquier comentario u observación cualitativa sobre el desempeño de supervisado, seguido de una calificación cuantitativa final. La forma en que la institución lleva a cabo las supervisiones se evalúa y ajusta constantemente a lo largo de los años, a medida que se recoge información y se producen avances en la materia.

Ponerle límites al paciente en sus conductas disfuncionales, ya que en general, observamos que la mayoría de las veces la postura del psicoterapeuta novel es de comprensión y validación y no todos los pacientes se benefician de este tipo de intervención. Realizar los informes y síntesis de las sesiones de forma concreta, específica, formal y no en formato relato. Otro aspecto frecuente es la dificultad de realizar con el paciente la síntesis de la sesión y la implementación de tareas intersesión. Hemos observado también como dificultad la detección y gestión del propio malestar y de las emociones que desencadenan las situaciones y actitudes del cliente. Por último, una de las más frecuentes es la evitación por miedo a la exposición, por lo que a menudo es difícil obtener el recurso de filmar casos alegando que ello podría generar malestar en el paciente, cuestión que en nuestra experiencia, a excepción de algunas patologías concretas, no interfiere según la literatura (Frank et al., 2020; Lappalainen et al., 2007).

Debemos ser cuidadosos y estar atentos a nuestras emociones y creencias: no somos omnipotentes ni omniscientes. Estas ideas nos alejan de la autoobservación y nos llevan a cometer más errores en nuestras intervenciones. Asimismo, queremos manifestar que aunque la supervisión puede tener una relación jerárquica, adherimos y nos sentimos cercanos a la idea de que la supervisión es una alianza colaborativa, que contribuye al enriquecimiento mutuo entre supervisor y supervisado (Barletta et al., 2021).

Estos dos últimos puntos nos llevan a considerar otra variable fundamental, que se está investigando más recientemente: ¿puede ser supervisor cualquier terapeuta clínico experimentado? Si tenemos en cuenta que el supervisor tiene una doble función: desarrollar las capacidades del nuevo terapeuta, en un clima de seguridad y confianza para que el supervisado pueda superar los miedos y ansiedades antes mencionados, así como garantizar la evolución exitosa del paciente, consideramos que para poder ejercer la supervisión se requiere una formación específica. Aunque el supervisor pueda ser un excelente clínico con profundos conocimientos del modelo, ser supervisor requiere el desarrollo de las habilidades necesarias para orientar, modelar, dar pautas teóricas, estimular y potenciar tanto la creatividad como las intervenciones del nuevo terapeuta, con el fin de reforzar su seguridad y adoptar un estilo terapéutico que no necesariamente forma parte de sus características. Consideramos esencial que el supervisor y el supervisado estén en sintonía (Bennett-Levy et al., 2012; Freiheit & Overholser, 1997; Keegan, 2012).

También encontramos contribuciones que muestran que en la supervisión se ponen en práctica dos procesos de aprendizaje muy relevantes. El primero es el «saber qué», es decir, el conocimiento intelectual, la teoría que el supervisor transmite al supervisado. Pero además, el segundo es el «saber cómo». El supervisor modela diversas estrategias de intervención, pero también modela la escucha. Al estar presente con su supervisado, le enseña cómo puede estar presente con su cliente. El «cómo» trasciende y añade un nuevo nivel al «qué». Lo que va de la mano con la interrogante de si solo con ser un buen profesional de la TCC sirve para ser un buen supervisor (Impala et al., 2019; Tsai et al., 2022).

La metáfora del tándem de Milne y Reiser (2017) simboliza, de forma muy práctica, lo que se espera de la supervisión, además de proporcionar una extensa lista de competencias necesarias a desarrollar en el supervisado y que el supervisor necesita tener presentes en sus supervisiones. Asimismo, estos autores describen las funciones del supervisor, como las relativas a las relaciones, la colaboración, la gestión, la facilitación, el establecimiento de la agenda, la demostración, la discusión, la evaluación, dar y recibir feedback, hacer sugerencias, cuestionar hipótesis e intervenciones, formar y enseñar y experimentar. Esto demuestra la necesidad de formarse como supervisor.

Así como mencionamos anteriormente los errores o dificultades más frecuentemente observados en los supervisados, también debemos considerar los errores más frecuentes observados en los supervisores (Neufeld et al., 2021). Algunos de ellos son: querer destacar y lucirse, situarse en una posición jerárquica que impide al supervisado tomar iniciativas y desarrollar habilidades. Confundir guiar con dirigir, decidir e influir en el curso del proceso. Minimizar o no tener en cuenta la inseguridad inicial del terapeuta novel, lo que le lleva a ser más rígido y probablemente temeroso de las críticas o evaluaciones negativas. No tolerar la frustración ante los errores esperados del supervisado y, la mayoría de las veces, cuando el estilo del supervisor entra en conflicto con el del supervisado. Sin duda hay muchos otros errores, pero podríamos resumirlos en uno, del que se derivan los mencionados anteriormente: la falta de humildad y flexibilidad a la hora de ejercer un papel jerárquico. Por ello, el supervisor debe estar muy atento y ser respetuoso con los conocimientos ya adquiridos por los supervisados, fomentando la autonomía y los aspectos más creativos del nuevo terapeuta. Así como se sabe que la alianza es esencial para la eficacia de cualquier intervención terapéutica, una buena alianza también es esencial en este vínculo entre supervisor y supervisado, que genera un clima de contención, apoyo, orientación y colaboración mutua (Lanady et al., 1999; Selicoff, 2006).

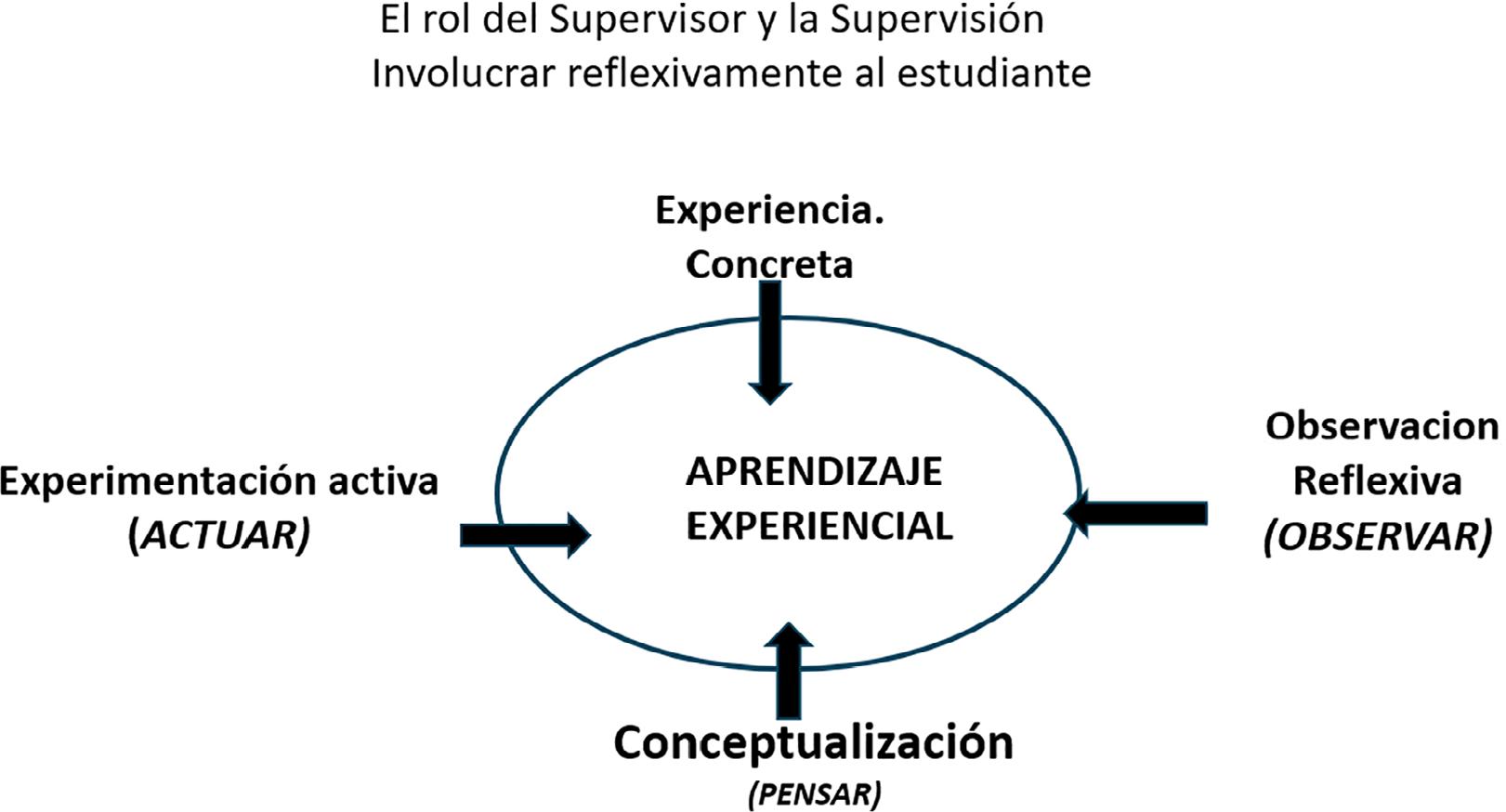

Otro aspecto no menos importante es el rol de cuidar los aspectos éticos involucrados en cualquier intervención terapéutica. Con lo desarrollado hasta ahora, coincidimos con Keegan (2012) en la importancia de formarse como supervisor, ya que esto implica algo más que ser un terapeuta especializado en TCC. La Figura 2, resume el papel del supervisor y la supervisión para el SUAMOC.

Existen dos formas de enfocar la supervisión: la supervisión centrada en la intervención, la puesta en práctica de las técnicas y el proceso evolutivo, y la supervisión centrada en el terapeuta y su persona: sus dificultades personales, la forma en que se ve afectado en su actuación con algunos clientes, así como los problemas que le pueden afectar en su vida y que pueden interferir en el establecimiento del vínculo o alianza y/o en el proceso psicoterapéutico. Consideramos que este último es el más eficaz desde todos los puntos de vista.

CONSIDERACIONES FINALES

En general, el objetivo de este artículo fue compartir las experiencias y el recorrido de la institución hasta el momento, pero también la motivación de aunar esfuerzos para generar intercambios con otras instituciones internacionales para lograr investigaciones, intercambios y consensos que nos permitan seguir avanzando. En este sentido, sigue siendo un gran desafío en la práctica clínica concientizar a los psicoterapeutas de TCC sobre la necesidad de participar en la supervisión fuera de la formación. Es bien sabido que este modelo, al estar basado en la evidencia, sigue siendo investigado y mejorado, por lo que aparecen con frecuencia nuevos datos sobre la eficacia de las intervenciones y nuevas técnicas o mejoras de las existentes.

Por este motivo, la formación es continua y SUAMOC se recertifica cada cinco años, al igual que muchas otras sociedades científicas nacionales e internacionales. También somos conscientes de que aún no se ha encontrado el eco deseado y necesario entre los miembros terapeutas. Está claro que los que siguen formándose tienen más éxito en sus intervenciones, por lo que ésta será una nueva línea de investigación para futuras perspectivas.

Crear un espacio para terapeutas graduados sigue siendo un desafío para el SUAMOC. A partir de los comentarios recogidos por los graduados, ya se han implementado muchos cambios. Com por ejemplo, a pesar de ser gratuito no hubo asistencia, por lo que sería interesante profundizar en por qué las instancias de supervisión no resultaron atractivas. Creemos que esta instancia es tan importante y necesaria que podría ser objeto de debate y estudio entre las sociedades latinoamericanas y del mundo.

En tercer lugar, y con relación a la formación de supervisores de TCC, creemos que no todos los terapeutas de TCC, además de su experiencia y éxito profesional, tienen las condiciones necesarias para ser supervisores. Este rol requiere una formación específica. Si bien ya existen cursos en América Latina que forman supervisores, aún queda mucho camino por recorrer y, sobre todo, queda mucho camino por recorrer en cuanto a aunar esfuerzos y realizar intercambios entre instituciones dedicadas a tan importante objetivo.