INTRODUÇÃO

As redes sociais gestadas na internet têm ajudado na disseminação e na legitimação de discursos feministas, antes silenciados nos meios hegemônicos de comunicação1. Estas têm permitido mobilizações singulares, gerando novos espaços de protagonismos de mulheres em ações políticas, como protestos contra violências vividas, favorecendo formas de divulgação e de sensibilização reconhecidas como de grande abrangência, eficácia e segurança para as reivindicações (Rodrigues & Luvizotto, 2014). Esse conjunto de possibilidades, definido por Quezia Lima (2013) como ciberfeminismo ou neofeminismo, tem o potencial de congregar diversas perspectivas e de facilitar coalizões entre pessoas com marcadores sociais diferentes (como território, nacionalidade, geração) em um mesmo espaço-tempo, auxiliando nos movimentos de torção de discursos tradicionais com vistas a contemplar maneiras outras de existir. Mais recentemente, essa forma singular de organização e de comunicação dos movimentos feministas passou a ser nomeada como quarta onda (Ribeiro et al., 2021). Esse meio digital possibilitaria agenciamentos mais rápidos e eficientes, alargando o poder da comunicação de forma potencialmente autônoma, horizontalizada e democrática, viabilizando maior popularização de suas discussões em espaços antes incipientes, bem como auxiliando no borramento de leituras dualistas acerca das dimensões público/privado – intensificando a partilha de temas em um plano estrategicamente coletivo.

A experiência online passa a compor as formas de comunicação dos movimentos feministas, que se expandem através de recursos de visibilidade e de coalizão como as hashtags, possibilitando uma comunicação cada vez mais capilarizada e independente dos meios tradicionais de comunicação (Ribeiro et al., 2021). Essas redes sociais, como espaços possíveis de luta, de construção e de contestação de significados, têm o potencial de transformar nossos repertórios de sentidos – o que engendra justamente a potência política de sua existência (Lopes, 2010). Entretanto, é importante reconhecer essa tecnologia como composição sociocultural, delineando-se tanto como ambiência de potencial dialógico, quanto como espaço possível de cristalizações monológicas – ou seja, um cenário para construção de diversos valores e interesses não necessariamente explícitos.

As redes sociais podem tanto funcionar em vista a potencializar experiências outras, quanto reiterar, dentro de um marco analítico de gênero e sexualidade, racionalidades hétero-patriarcais (Montenegro & Pujol, 2010). Na esteira dessa discussão que Richard Miskolci (2016) apresenta três aspectos das mídias digitais, referindo-se ao fato de que: elas têm o potencial de incentivar o engajamento político online (o que, não necessariamente, levaria à participação democrática, pois poderia dar ensejo para um ‘vale tudo’, devido à ausência de mediações propositivas); podem suplantar a luta por justiça em prol de vingança e de punição (o que é, particularmente, importante no contexto de desigualdades brasileiro, no qual surgem perseguições e cruzadas morais); e também que, apesar de possuírem um potencial de amplificação das vozes, as sociedades digitais direcionaram-se, até o momento, a “reproduzir a concentração em algumas pessoas que agem como nódulos privilegiados dentro de redes de informação delimitadas por interesses ou perspectivas políticas comuns” (p. 287). Esses elementos apontam que a horizontalidade técnica das redes não apagaria as relações de poder, pautadas, nesse contexto, através da reputação, do prestígio, da qualidade e da quantidade de participantes e de engajamentos (Miskolci, 2016).

Considerando as redes sociais a partir dessa perspectiva, no seu potencial dialógico e, portanto, político, faz-se importante investigar as dinâmicas em que algumas vozes são legitimadas em detrimento de outras, processo que põe em pauta espaços, narrativamente, estratégicos na composição de discursos. Essas construções sociais têm sido alvo de discussões a partir da Análise Crítica do Discurso (ACD), que se volta para reflexões em torno do campo discursivo em uma perspectiva multidisciplinar (Van Dijk, 2005). A ACD centra-se na produção de formas assimétricas de relações de poder a partir das questões discursivas, em uma perspectiva sociocognitiva – em que se procura articular demandas sociais e políticas com a importância do estudo de aspectos da cognição social. Nesse sentido, operando um processo de defesa e de localização de determinada posição sociopolítica, aACD procuraestabelecer apreensões deumadiversidadedeelementos – como ressalta Van Dijk (2005), “níveis e estruturas paraverbais, visuais, fonológicos, sintáticos, semânticos, estilísticos, retóricos, pragmáticos e interativos”. Esses diferentes níveis e estruturas constituem campos de produção das normas de cada grupo social, contendo certos princípios básicos de funcionamento de seus membros (de modo que uma ideologia, tomada enquanto emaranhado normativo, pode atuar em diferentes conjunturas).

A literatura dedicada ao estudo desse campo discursivo debruça-se, especialmente, sobre a díade legitimação-deslegitimação como, por exemplo, apresentando argumentos favoráveis a uma concepção de realidade, outorgando um caráter de naturalidade a sua própria visão, a fim de que outras percepções não sejam consideradas (Montero, 1995). Valentina Truneanu e Mariluz Domínguez (2002) destacam como exemplos de estratégias: metáforas, ênfases em pontos positivos de sua ideologia e negativos da outra, ironia e desafio ou contestação do(a) falante. Para Maritza Montero (1995), esses meios retóricos persuasivos são capazes de criar a ilusão de um caráter indiscutível das narrativas, ocultando as incoerências presentes em qualquer discurso ideológico. Truneanu e Domínguez (2002) ainda defendem que somente a legitimação interna de um grupo não garante a legitimação de um discurso, necessitando a deslegitimação do grupo contrário. Dessa maneira, definem legitimação como uma forma de exercício de poder, dando ensejo a relações de despotencialização ou de resistência, o que não se faz deslocado do que consideramos como reconhecimento social.

Operar pela via do reconhecimento, em sua potência política, envolve a constatação de um campo normativo, que define e hierarquiza sujeitos em níveis de importância e de participação na sociedade (Fraser, 2007). Distintas teóricas trabalham esse conceito buscando compreender as lutas por reconhecimento nos movimentos sociais (Bressiani, 2011;Fraser, 2007; Moreira & Miyamoto, 2013), classicamente, destacando os debates realizados entre os teóricos Axel Honneth e Nancy Fraser. Honneth descreve o reconhecimento como um fenômeno recíproco, intersubjetivo e relacional – com a premissa de que é preciso reconhecer o outro para poder ser reconhecido (Moreira & Miyamoto, 2013). Para o autor, o fenômeno do reconhecimento, base das reivindicações por justiça nos movimentos sociais, consistiria em uma ferramenta potente para a compreensão das injustiças e para o exercício da alteridade (Bressiani, 2011; Moreira & Miyamoto, 2013). Entretanto, Fraser (2007) defende que o reconhecimento individual e intersubjetivo não bastaria para alterar o status de minoria dedeterminados grupos sociais. Paraquesejapossívelfalaremumreconhecimentorecíprocoénecessário que seja feito em atores em igualdade de status, sendo necessário ampliar as categorias de análise desta discussão. Dessa forma, não se poderia dissociar os debates sobre reconhecimento de discussões acerca de redistribuição econômica, reconhecimento sociocultural e representação política (Iglesias 2012), perpassando o questionamento acerca das formas de hierarquização e de marginalização de certos grupos sociais (Fraser, 2007).

Compreendendo a importância das discussões sobre o reconhecimento e a representatividade nas lutas feministas online e tendo em vista o campo analítico possibilitado pela ACD, este trabalho explora formas discursivas em uma página feminista do Facebook. Criado em 2004, o Facebook é um website que tem por objetivo interligar páginas de perfil de seus utilizadores, criadas pelos próprios participantes com as informações que queiram compartilhar (Correia & Moreira, 2014). O Facebook permite, essencialmente, três operações: publicar informações pessoais em seu perfil, conectar-se com outros perfis e/ou grupos (também chamados de páginas) e interagir com os demais utilizadores da rede – podendo essas interações ocorrerem em espaço privado através do Messenger ou em caráter público, no mural/homepage do aplicativo seja por meio de comentários escritos, seja por meio de curtidas/likes – ação simples de interação com o conteúdo/ imagem publicada (Correia & Moreira, 2014). Para tanto, com o foco no processo dialético e retórico da sustentação de discursos em um campo de diálogo e de disputa heterogêneo, este artigo busca identificar as estratégias de legitimação e de deslegitimação presentes na página pública Feminismo sem Demagogia-Original. Criada em outubro de 2012, moderada por um grupo de mulheres, esse espaço online conta com a maior quantidade de likes identificada pela ferramenta de busca do Facebook através da palavra-chave Feminismo (1.069.296 likes) e com publicações diárias relacionadas a reflexões de gênero. Autodescreve-se como um espaço de discussão acerca do feminismo com enfoque marxista – compreendendo a luta contra o machismo comoinseparáveldalutadeclasses –eestáabertaparamulheres ehomens quequeiramparticipar como aliados, mantendo o protagonismo das mulheres (Feminismo Sem Demagogia 2012 2.).

MÉTODO

Esta pesquisa teve por perspectiva uma abordagem qualitativa exploratória, sendo utilizada a Etnografia Virtual(Hine, 2004) como meio deprodução do materialempírico. Nacomposição daEtnografiaVirtual, centramo-nos na ideia de conectividade do campo (ou campo de relações), em que se parte de um lugar disparador a partir do qual se possa seguir conexões que vão adquirindo sentido de acordo com as relações nos cenários virtuais, possibilitando compreensões acerca da circulação de significados, objetos e identificações (Hine, 2004). Para Cristine Hine(2004) essa metodologia demanda outra percepção de espaço etnográfico (em relação a noções tradicionais na Antropologia), tomado enquanto fluxos digitais que formam redes de comunicação.

Com o propósito de explorar formações discursivas, seus processos de constituição e de torção, a atitude etnográfica desenvolvida pela primeira autora deste escrito foi seguir as rotas de possibilidade que se abriam a partir da relação com um grupo online. Durante três meses de 2016, participou como Lurker (Polivanov, 2013), uma observadora não intrusiva, o que consistia em observar e acompanhar todas as publicações, seus comentários e respectivas respostas – espaços em que ocorriam as discussões – seguindo também os links que levavam para outras páginas ou para sites relacionados. Na aproximação inicial, observou os tipos de publicações divulgadas e compartilhadas, os principais conteúdos debatidos e a frequência das publicações, que auxiliaram na construção de entendimentos acerca do funcionamento da página.

Participar de uma forma não intrusiva em uma página de caráter público possibilitou que a investigação fosse feita sem ser necessário pedir permissão para as participantes, nem interferir no seu desejo de participação (Estalella & Ardevol, 2007). Desse processo de incursão foram selecionadas publicações com os seguintes critérios: que contivessem discussões sobre a legitimidade de um argumento ou um sujeito para falar em nome do feminismo; que tivessem mais de 50 comentários, buscando garantir uma certa visibilidade; e que não se repetissem nas principais temáticas debatidas, buscando variabilidade de temas.

Durante o período de investigação, depois de sofrer um ataque de páginas machistas e racistas e de ter duas de suas colaboradoras expostas e ameaçadas publicamente, a página analisada foi bloqueada do Facebook por um mês. Nesse período, a pesquisadora principal seguiu coletando informações através de páginas feministas similares que declaravam o apoio ao grupo, de perfis pessoais, de caráter aberto, das administradoras, que começaram a usar seus perfis para manter as publicações, e por meio do uso das hashtags criadas para pedir o seu retorno. As publicações derivadas dos ataques que explicavam seu motivo, que cumpriam com os critérios de seleção descritos anteriormente, foram incluídas na análise.

Dessa inserção no campo etnográfico, resultaram cinco publicações que atenderam aos critérios citados acima, sendo duas referentes ao período anterior ao bloqueio, uma de durante e outras duas após o retorno da página. Estas tinham entre 50 e 380 comentários e discutiam as temáticas: vítima e vitimismo; preconceitos estruturais de classe e de raça; possibilidades de fala de sujeitos subalternos; privilégio; indignação seletiva; feminismo liberal; feminismo interseccional; aborto e religião. As publicações foram gravadas em formato ‘pdf ‘e os nomes e imagens das participantes foram substituídos por cores, garantindo, assim, seu anonimato. A análise desses materiais foi realizada em dois momentos. Inicialmente, partiu de uma leitura flutuante (Mercado, 2012) que permitiu o estabelecimento de relações entre os documentos analisados, além da apropriação gradual do texto e o surgimento das unidades de análise relacionadas às principais estratégias na produção das narrativas. Posteriormente, buscou-se separar as discussões que possuíam debates relacionados com a legitimação de uma voz ou de um conteúdo e agrupá-las de acordo com a semelhança de temáticas. A partir desse processo analítico, com o intuito de qualificar as costuras teóricas, foram selecionadas as três esferas de análise e discussão mais frequentemente debatidas pelas integrantes da página nas publicações analisadas: vítima e vitimização, raça e classe, aborto e religião.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Inicialmente, foram identificados três principais tipos de posições na produção das narrativas: a autolegitimação, que reúne as estratégias utilizadas para preservar o valor da própria posição da(o) falante; a deslegitimação, reunindo as estratégias que questionam ou buscam retirar credibilidade da posição contrária; e a legitimação, que agrega as estratégias para o reconhecimento da posição de outra(o) narrativa. Esses três tipos compuseram-se por meio de oito formas estratégicas identificadas nas publicações e discutidas, neste trabalho, tendo em vista a leitura teórica de perspectiva pós-estruturalista e feminista.

Os trechos extraídos das publicações e dos comentários abaixo exemplificam as distintas estratégias identificadas. Devido à quantidade grande de comentários que compunham o corpus desta análise, o que será apresentado neste artigo são alguns fragmentos mais significativos, escolhidos tendo por critério o maior número de reações das leitoras na página. Estes fragmentos estão separados de acordo com três temáticas mais recorrentes nas discussões analisadas: a ideia de vítima e vitimização; raça e classe; aborto e religião. As estratégias identificadas estão destacadas no texto em negrito e terão sua explicação a seguir.

VÍTIMA VS VITIMIZAÇÃO

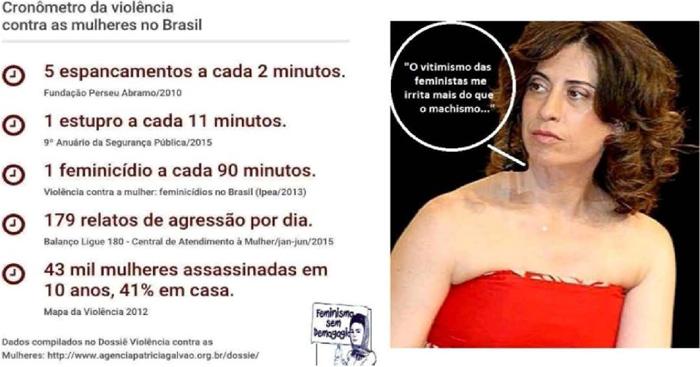

Este campo de discussão foi composto por trechos de uma publicação que crítica a fala da atriz brasileira Fernanda Torres. Caracterizada por uma grande quantidade de reações e comentários na página, a publicação é composta por um comentário da atriz que sustenta a ideia de que a vitimização das femi nistas a incomodaria mais do que o machismo. Ao lado esquerdo da imagem da atriz com sua fala, há um quadro com dados compilados do Dossiê Violência contra as Mulheres do Instituto Patrícia Galvão apontando o número de espancamentos, estupros e feminicídios por minuto no Brasil.

Uma das declarações realizadas por participante da comunidade, derivada dessa discussão, é sustentada pelos dados sobre a violência contra a mulher apresentados na publicação e gera uma discussão acalorada.

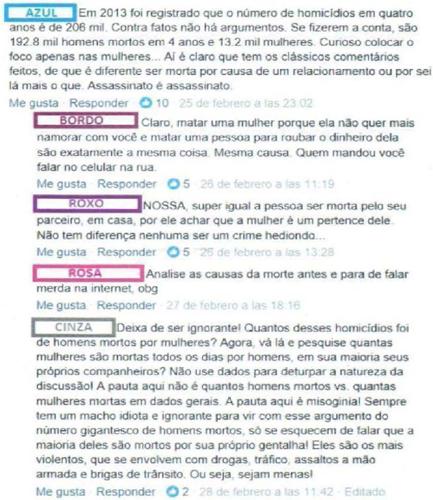

Na figura 2, a participante azul questiona os dados utilizados, que evidenciam somente mortes de mulheres, partindo de uma autolegitimação por dados científicos¸ os quais expõem a diferença numérica entre morte de homens e de mulheres em quatro anos, e reforça sua ideia com a frase “contra fatos não há argumentos”. Essa primeira estratégia identificada – dados ou conhecimentos científicos – parte da evocação de autores, teorias ou informações científicas para reforçar e legitimar sua posição e/ou fala, diferenciando ou segregando o discurso falso do verdadeiro respaldado pela autoridade das instituições científicas responsáveis por criar e/ou reproduzir tal discurso, conferindo um status de maior veracidade à sua posição ou argumento. Esses elementos funcionais, cabe atentar, podem ser identificados, classicamente, como operações de discurso científico (Foucault, 2014).

Na mesma fala, também podemos observar que a participante azul deslegitima por menosprezo – segunda estratégia identificada – o caráter de gênero dos assassinatos, reduzindo a importância da problemática por meio de uma torção do que indicam as próprias informações científicas, não voltadas, necessariamente, para um escrutínio de gênero como vetor analítico. Sendo assim, a força dessa estratégia está em minimizar o argumento do outro, desconsiderando ou banalizando sua validade retórica (Junqueira, 2009). Além disso, generaliza a violência, igualando o feminicídio a mortes em geral, por meio do uso da estratégia de deslegitimação por questionamento da vulnerabilidade. A lógica dessa estratégia afastar-se-ia de discussões feministas que compreendem a condição de vulnerabilidade como intrínseca à condição humana, possibilitando formas de coalizão que considerem as singularidades e as diferentes posições sociais, tal como descreve Cynthia Sarti (2011). Podemos ver também que a posição de azul, quando destaca que “assassinato é assassinato” não considera a exis-tência de diferentes eixos de opressão, distanciando-se de leituras intereseccionais como as elaboradas por Kimberle Crenshaw (2004) 3.

As participantes bordô, roxo e rosa apresentam-nos a terceira estratégia ao deslegitimar ironicamente a generalização da violência usando de um tom jocoso, e, não necessariamente, confrontativo, para desmoralizar a fala da participante azul, ao defenderem sua posição com interjeições como “Claro”, “NOSSA” ou finalizando com “obg”. Ademais, atacam por via de deslegitimação por falta de dados científicos: “analisa as causas de morte antes, e para de falar merda na internet”. Nesse sentido, os dois grupos argumentativos (azul em oposição às outras cores) utilizam, principalmente, o campo de produção científica de modo a operar ou pela via da generalização de dados científicos, ou pela via de uma suposta falta de escrutínio científico. Para além do discurso científico como sustentáculo, chama atenção a construção que se opera enquanto extremos narrativos: se, por um lado, efetua-se uma negação de gênero como dimensão analítica (azul), por outro, elenca-se uma divisão essencializada como operador de diferenças (sob a ênfase na “gentalha”, indicada pela participante cinza).

No final, a participante cinza faz um ataque pessoal à participante azul – estratégia também identificada por Alinea Santos e José Hack (2009) como manutenção da sua posição – chamando-a de “ignorante” e deslegitimando-a por tentar modificar o foco da discussão: “A pauta aqui é a misoginia”, salientando a especificidade da violência debatida e não no seu caráter global. No final, deslegitima os homens pelo seu status de privilégio¸ vinculando-os à figura de agressor: “são os mais violentos, que se envolvem com drogas, tráfico, assaltos à mão armada e brigas de trânsito”. Essa quarta estratégia opera dentro de uma lógica de deslegitimação da posição daqueles que pertencem a categorias privilegiadas e não refletem sobre seu status de privilégio. Por vezes, essa estratégia também legitima e valoriza as vozes daquelas que sofrem diversas violências e são silenciados por pertencer a distintas categorias de opressão. Todavia, nem sempre há uma compreensão única sobre o pertencimento a certas categorias de opressão, provocando discussões acerca do questionamento da vulnerabilidade.

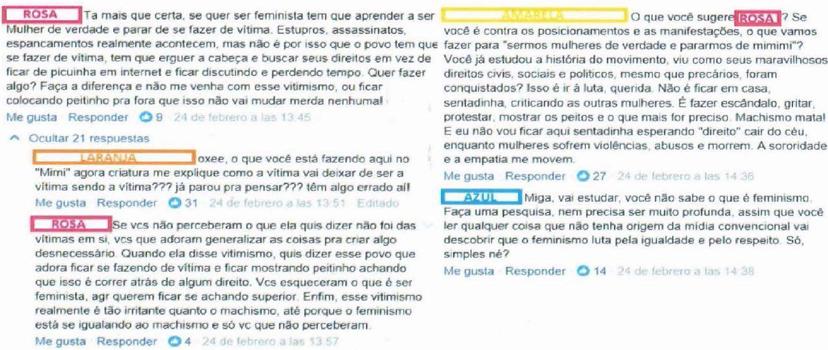

Na mesma publicação, tendo a figura 3 como recorte, a participante rosa inicia um debate declarado sobre a concepção de vítima e vitimismo. Posiciona-se a favor da atriz que iniciou o debate, dizendo que para “ser feminista tem que aprender a ser Mulher de verdade e parar de se fazer de vítima”. Em sua narrativa, há uma diferenciação entre a figura das vítimas reais, as que supostamente passam por algum sofrimento, mas não se deixam tomar por ele, daquelas que “se fazem de vítima” e utilizam das estratégias do vitimismo, como “fazer picuinha na internet” e “ficar mostrando o peitinho”. Dessa forma, ela realiza uma reinterpretação dos significados atribuídos a essa figura (Junqueira, 2009), inscrevendo vítimas como sujeitos que passam por supostas situações reais de sofrimento e deslegitimando por menosprezo e por questionamento da vulnerabilidade aquelas pessoas vitimistas, que sofrem, mas não utilizam nenhuma estratégia eficaz para transformar seu sofrimento. Nesse ponto, cria também uma estratificação das formas de protestos válidos, dignos do feminismo, deslegitimando por hierarquização o ativismo pela internet e outras formas de protesto, a exemplo de “ficar colocando peitinhos pra fora”, como formas de militância não capazes de modificação social. De uma forma parecida com o menosprezo, essa quinta estratégia – hierarquização – reduz a relevância de algumas temáticas em detrimento de outras, mas propõe uma estratificação entre quais temas seriam mais válidos.

Por outro lado, a participante laranja questiona a definição de vítima como um sujeito capaz de se colocar em uma situação de violação de direitos voluntariamente, reafirmando o caráter social da vulnerabilidade, além de deslegitimar ironicamente essa ideia. A participante amarela, ironicamente (deslegitimação irônica), questiona a hierarquização proposta indagando quais estratégias seriam válidas para reivindicação dos direitos das mulheres, deslegitimando a participante rosa por falta de conhecimento histórico das lutas feministas, justificando essas formas, supostamente desconsideradas, de protesto. A deslegitimação por falta de conhecimento é reiterada pela participante azul quando sugere à participante rosa que faça uma pesquisa antes de comentar.

Essas narrativas deixam evidenciadas a presença de questionamentos sobre papéis, funções e integridade de sujeitos diante dos mecanismos de violência social. Adespeito da importância visceral desse campo de discussão, chama a atenção que os procedimentos retóricos passam a reiterar posições duais e extremadas acerca dos lugares possíveis de ocupar-se nas políticas feministas narradas: o uso de dados científicos presentes nas discussões reitera papéis concorrentes – acionados, muitas vezes, para generalizar (mortes gerais vs morte de mulheres), ao invés de singularizar a discussão; por vezes, sustenta-se uma essencialização de posições binárias (homens vs mulheres, agressores vs vítimas) como configuração política; a vítima é ora interpretada como um sujeito do seu sofrimento e da legitimidade de reivindicação de seus direitos como figura representativa da contemporaneidade, ora lida como alguém que quer se manter em uma posição vitimista.

Diversos trabalhos na literatura discutem os processos de legitimidade e a culpabilização das vítimas (Azevedo, 2013; Cardoso & Vieira, 2014; Freitas, 2015; Peixoto & Nobre, 2015). Em especial, reitera-se que a moralização social e os mecanismos de culpa expressam-se como consequências de cul turas patriarcais e androcêntricas, com mecanismos (como as mídias) que produzem desmoralização e descrédito das vítimas, pondo em xeque sua integridade e buscando justificativas da agressão em atitudes, decisões e comportamentos sob a lógica do próprio agressor (Cardoso & Vieira, 2014). Aimê Peixoto e Barbara Nobre (2015) indicam, como parte desse processo, o menosprezo e o julgamento do tratamento que recebem as vítimas ao denunciar a violência sofrida, passando por dúvidas sobre a veracidade dos fatos e pela busca de imputação de uma culpa indireta sobre elas.

Na esteira dessadiscussão, vemos que a vinculação das imagens de vítima ou de agressor a certos grupos sociais criaria, segundo Sarti (2011), identidades positivas (vítimas) as quais demandarim alteridade, e outras, negativas (agressor), que mereceriam ser castigadas. Entretanto, como vemos nas narrativas, o processo transversal de (des)legitimação mostra-se em um complexo escrutínio que não avalia somente posições duais de vítima e agressor, mas sim produz dualidades nas próprias expressões das vítimas. Nesse sentido, pensar que a condição de vulnerabilidade é acionada frente a diferentes contextos e que possui diferentes atravessamentos e opressões (Crenshaw, 2004), bem como compreender que a vulnerabilidade humana como um fenômeno transversal não significa desconsiderar que existem vidas mais vulneráveis que outras (Butler, 2006), são caminhos para seguir pensando as funções, os significados e os valores atribuídos ao ‘sujeito vítima’.

RAÇA E CLASSE

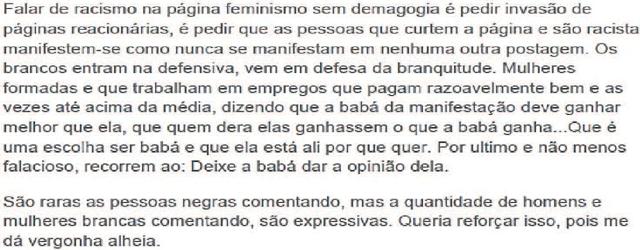

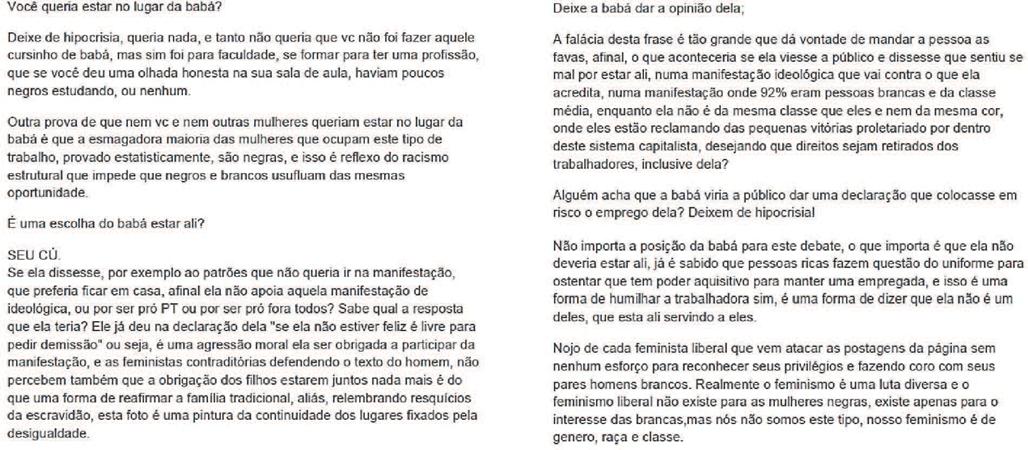

O fragmento referente à figura 4 é parte de uma das publicações que discute o racismo e seu silenciamento, partindo do caso de uma empregada doméstica que estava trabalhando durante um protesto. Aimagem que deu origem à discussão é a de uma mulher negra, com uniforme branco, levando os filhos de seus chefes, brancos, que caminhavam à sua frente, vestindo camisas da seleção brasileira de futebol e conduzindo os cães da família. O protesto do qual participavam era parte de uma das manifestações a favor do impedimento da presidenta Dilma Rousseff – manifestação caracterizada pela presença de um público de elite. Segundo os dados da pesquisa popular feita pelo Instituto Datafolha (2016) durante esse protesto na cidade de São Paulo, 77% dos participantes possuíamensino superior completo (quando amédia brasileiraéde 28%), 50% recebiam de 5 a 20 salários mínimos (sendo que a média é de 23% na mesma faixa) e 77% autodeclaravam-se brancos.

A publicação começa justificando o motivo pelo qual abordará essa temática, possibilitando debates sobre racismo na página. Ao iniciar o debate, a autora da publicação afirma saber que “os brancos entram na defensiva, vem a defesa da branquitude”, deslegitimando-os através da estratégia de ataque à posição social de privilégio que ocupam, com “você queria estar no lugar da babá? Deixe de hipocrisia”.

Utiliza a deslegitimação da posição social de privilégio como forma de ataque às “feministas contraditórias” que defendem a sugestão do chefe de que a empregada é “livre para pedir demissão”, e que não percebem que a imagem representa o racismo estrutural da sociedade brasileira: “uma pintura da continuidade dos lugares fixados pela desigualdade”. Nesse mesmo sentido, deslegitima o feminismo liberal4, que não reconhece seus privilégios e não representa a luta das mulheres negras. Essa postagem, por sua vez, abre espaço para uma discussão entre as participantes da página:

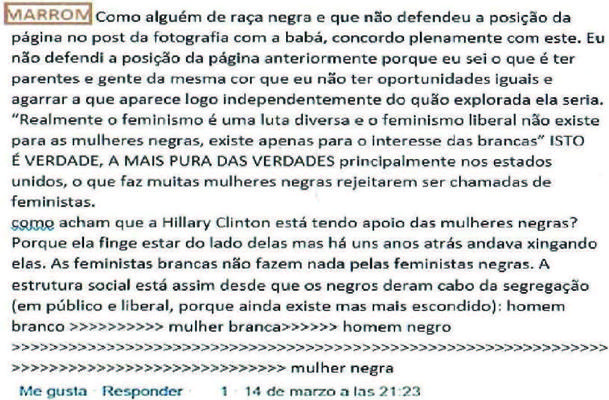

Na figura 6, a participante marrom fala a partir de sua experiência relatando saber da dificuldade de trabalhar em um emprego consciente de que se tratará de um contexto de exploração por ser uma pessoa negra, realizando uma autolegitimação por experiência pessoal. Essa sexta estratégia, exemplificada através da fala da participante marrom, baseia-se na ideia de que ter uma experiência ou vivência em determinado assunto possibilita falar com legitimidade sobre ele. Embora a compreensão de uma situação a partir do relato de quem o vivenciou seja válida por tratar-se de uma situação pessoal, não costuma ser suficiente para garantir sua legitimação (Garcêz, 2013), sendo uma estratégia comumente vinculada à outra para potencializar-se. Percebe-se que, tanto no texto da publicação, quando se questiona as reais possibilidades de fala e escuta da profissional, quanto na fala da participante marrom, o eixo experiência pessoal reitera-se importante: seja pela ausência dessa possibilidade de narrativa para a profissional, seja como estratégia discursiva operada pela participante marrom. Associada a essa estratégia, a participante marrom também apresenta a ideia de que as mulheres brancas não fazem nada pelas negras, deslegitimando-as por pertencerem a uma posição de privilégio e por não refletirem sobre seu lugar social em uma estrutura segregacionista que, segundo a participante, estabelece uma estratificação de “homem branco>mulher branca>homem negro>mulher negra”. Destaca a gravidade e a urgência da atenção às questões do feminismo negro5, utilizando essa hierarquização para deslegitimar as questões do feminismo branco liberal.

Nessa etapa da discussão, a temática da representatividade é particularmente abordada. Referindo-se ao mesmo caso da empregada doméstica discutido pela página, a participante amarela questiona o motivo pelo qual pedir a opinião e deixar que a trabalhadora fale seria errado, argumentando que seria necessária a experiência de quem viveu para conferir se é verdade a declaração da página, deslegitimando por falta de experiência e por menosprezo a discussão da publicação. As participantes vermelha e verde, por via de uma deslegitimação irônica, questionam se a participante amarela leu a publicação. A participante vermelha também deslegitima a amarela com um ataque pessoal e, através de uma deslegitimação sobre os conteúdos discutidos, reforçando a ideia de que se a opinião da trabalhadora fosse contrária à de seu chefe, a única coisa que poderia fazer seria pedir demissão, não sendo, supostamente, possível a “real” expressão do que pensa. A participante amarela volta a questionar a falta de importância dada à voz da trabalhadora, argumentando que se não o fizermos, corremos o risco de interpretar de formas equivocadas a situação. A participante roxa, por sua vez, deslegitima a participante amarela através da ironia, “nossa isso mudaria toda a condição da babá, né?”, e do ataque à posição e à ideologia contrária e finaliza legitimando os argumentos da página e das outras participantes, incentivando o seguimento do debate.

Ao final, a publicação define o feminismo da página como um feminismo de gênero, raça e classe. Com esse posicionamento, a página aproxima-se das demandas interseccionais (Crenshaw, 2004), que consideram a existência de diversas categorias e tipos de opressão, e se acerca das reivindicações de Fraser (2007), de paridade participativa entre todos os atores sociais para que possam ser reconhecidos em sua potencialidade política e econômica. Entretanto, essa adesão não se dá sem conflitos. As diferentes retóricas elaboradas pelas participantes, com foco para a questão da representatividade, têm presente uma percepção, por vezes, substancializada de quem pode falar sobre determinadas temáticas. Na segunda postagem, a percepção de que “feministas brancas não fazem nada pelas feministas negras” e, na terceira postagem, a ideia de que seria necessário “dar voz” à trabalhadora da fotografia para que se pudesse comprovar uma opressão indicam essa percepção – atualizando certos blocos identitários.

Essa não é, obviamente, uma discussão simples. Gayatri Spivak (2003) já defendia a ideia da representação do outro como um desafio para os feminismos, pensando nas reais possibilidades de fala de um sujeito subalterno. John Drizek e Simon Niemeyer (2008) defendem a representação discursiva como uma forma de redimir a falácia da participação de todos. Regiane Garcêz (2013), de outra forma, demonstra como a representação nas redes sociais necessita do exercício de poder das afetadas para que pudessem exercer o protagonismo de suas causas. Percepções também diferentes que indicam como, mesmo no campo acadêmico, não se trata de um consenso. Suscitam uma discussão sobre o lugar de fala e o problema da substancialização de quem pode falar nos feminismos, ou seja, da noção de que a discussão política deve ter por prerrogativa a “posse” de um atributo como determinada classe, raça, gênero. O problema residiria na torção de uma discussão dessas categorias como transversais (compreendidas dentro de uma noção de experiência como coletividade) para uma leitura neoliberal e capitalista.

Uma vez que se desloca a compreensão de lugar de fala como um lugar plural de experiência e vida situado, inserido e perpassado por um contexto social, ora de opressão, ora de privilégio, para um lugar definido, essencializado, individualiza-se e anula-se o caráter estrutural e coletivo da problemática. Essa conversão acaba por aproximar-se de uma (neo)liberalização do debate, em que, ao invés de focalizar nas instâncias estruturais e culturais, reduz-se a uma discussão sobre como garantir legitimidade a indivíduos detentores de certas características (fixas), retomando uma mercantilização dos corpos, produzindo o que Ana De Miguel (2015) chama de liberalização do movimento. Para Fraser (2017), essa aliança com o sistema hegemônico neoliberal teria como consequência uma ascensão dos indivíduos a posições de poder por meios econômicos e não por mudanças estruturais, reiterando esse modelo de sistema econômico.

Djamila Ribeiro (2017), no livro “O que é lugar de fala?”, relata que, apesar de não existir uma epistemologia específica do termo lugar de fala, é um termo, tradicionalmente, utilizado pelas discussões feministas. Exemplo desse elemento seria o feminist standpoit, de Patricia Hill Collins, sobre diversidade, raça e pensamento decolonial ou, mais recentemente, nos debates virtuais com relação a autorizações discursivas. Ribeiro (2017) reitera ainda que lugar de fala é uma posição que se vincula a um lugar social, de classe, com relação a localização de grupos sociais nas relações desiguais de poder presentes na sociedade, e não a experiências individualizadas. Nesse sentido, lugar de fala não se restringiria apenas a ação de falar e emitir enunciações, mas de existir e ser reconhecido socialmente como sujeito.

ABORTO E RELIGIÃO

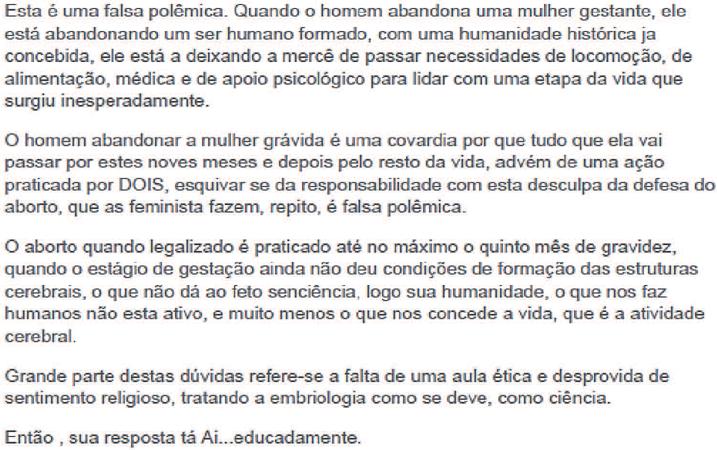

A figura 8 é referente a uma publicação cujo núcleo do debate é o aborto. A publicação inicia a partir de uma pergunta recebida pela página na qual a participante compara o aborto com o abandono paterno: “se a mulher conquistar o aborto por não querer um bebê naquele momento da vida, vocês acham que o homem pode abandonar a mulher grávida quando ele não quer ser pai?”.

A página posiciona-se deslegitimando a comparação, chamando de falsa polêmica, uma vez que o abandono paterno é um abandono de “um ser humano formado, com uma humanidade histórica já concebida”, deixando a mulher sozinha durante todo o período de gestação.

Cria-se uma hierarquia, deslegitimando por hierarquização o abandono paterno como mais grave em termos morais que o aborto, uma vez que o aborto legal “praticado até no máximo o quinto mês de gravidez, quando o estágio de gestação ainda não deu condições de formação das estruturas cerebrais”, em que o feto não possui consciência, nem atividade cerebral, não podendo ser considerado um humano ainda – valendo-se de argumentos biomédicos como estratégia de autolegitimação por conhecimento científico –, não classificando o aborto como crime ou como uma atitude, moralmente, condenável. Em seguida, utiliza-se uma estratégia identificada por Truneanu & Domínguez (2002) como deslegitimação por ataque à posição oposta (ética atravessada por uma moral religiosa), legitimando a sua posição (ética como ciência), dizendo que “falta de uma aula ética e desprovida de sentimento religioso, tratando a embriologia como se deve, como ciência”. Conclui-se com uma deslegitimação irônica do desejo da participante para que responda “educadamente”, terminando com a mesma frase.

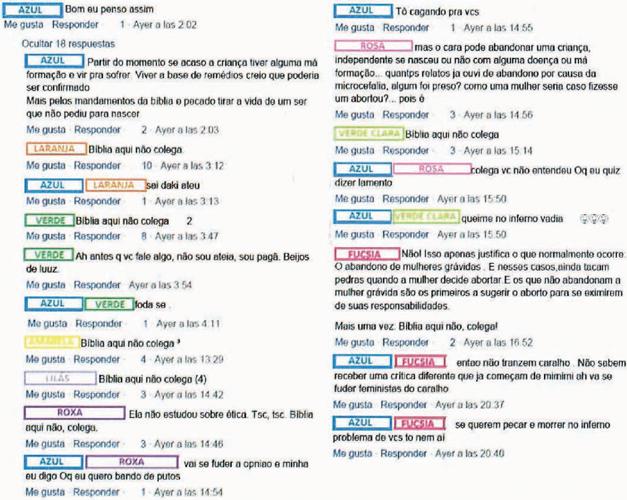

Na discussão exemplificada na figura 10, a participante azul começa posicionando-se a partir de sua experiência pessoal, lança mão de uma sétima estratégia: a legitimação por opinião pessoal - man-tendo seu argumento como inquestionável por ser de sua propriedade e, desse jeito, distanciando-se da discussão -para defender a ideia de que o aborto poderia ocorrer se comprovada a má formação do feto e um sofrimento crônico durante a vida. Essa estratégia não se coloca enquanto uma ferramenta dialógica, uma vez que não está aberta para discussão ou para questionamentos. Adriana Amaral & Michele Coimbra (2015), analisando o comportamento de haters (odiadores) nas redes sociais, discutem que é através desses mecanismos de imposição de seus discursos e ideologias de forma não dialógica que há reprodução de uma violência simbólica pelo discurso. Todavia, é dessa forma que os haters, nas redes sociais, adquirem popularidade, reputação, visibilidade e, portanto, capital social. Retornando na fala da participante azul, além de autolegitimar-se pela sua opinião pessoal, deslegitima o aborto através de argumentos religiosos referindo que “pelos mandamentos da bíblia é pecado tirar a vida de um ser que não pediu para nascer”. Utiliza os mandamentos religiosos como equivalentes ao uso de dados científicos para justificar a proibição (deslegitimando por falta de conhecimento) e, com isso, deslegitima a própria colocação inicial sobre a legalidade do aborto por má formação. As participantes laranja, verde, amarela, lilás, roxa, rosa, verde claro e fúcsia realizam uma deslegitimação irônica coletiva do argumento religioso, repetindo a mesma frase “Bíblia aqui não colega”.

As participantes rosa e fúcsia argumentam acerca da presença de indignação seletiva, visto que o abandono paterno não é tomado como crime ou como pecado, reiterando a responsabilização das mulheres. A indignação seletiva surge, então, como uma oitava estratégia de legitimação, cuja premissa é a denúncia da defesa e/ou sensibilização apenas por situações e condições específicas. A participante roxa também deslegitima a participante azul por sua falta de conhecimento científico. Como resposta às deslegitimações, a participante azul realiza ataques pessoais agressivos às outras participantes, além de reiterar sua autolegitimação por opinião pessoal: “essa é a minha opinião”.

Esses diferentes posicionamentos expressam tanto a existência de formas de problematização que, por vezes, reiteram o problema pela via das matrizes de gênero androcêntricas (como forma de indignação seletiva), quanto a dualidade religião/ciência. No que concerne ao fenômeno da indignação seletiva, Manuel Castells (2013) define que esta está associada à identificação com determinada injustiça relatada – o que torna mais provável que nos mobilizemos com situações pelas quais já passamos, ou que consideramos que podemos passar. Para Arthur Moreira e Albert Drummond (2015), essa estratégia não se restringe a atitudes e a comportamentos individuais, sendo bastante observada nos meios de comunicação como forma de direcionar temáticas para defender interesses ideológicos e mercadológicos. Ambas as esferas de manifestação de indignação seletiva indicam um processo usual de acomodação em figuras duais (culpado vs vítima) e uma dificuldade em analisar eventos em sua singularidade. Esse aspecto parece, particularmente, tensionado quando a dualidade operada está inscrita em termos religiosos. Considerando que grande parte da população brasileira identifica-se com alguma crença religiosa, permanece o desafio de encontrar formas não reativas, mas abertas para o diálogo e para a negociação (Anzaldúa, 1987).

Resgatar a pergunta inicial deste artigo após a análise do material – quem pode falar e o que pode ser dito? – permite perceber que convivem, na página, distintas formas de vinculação, de hierarquização e de estratificações políticas. Esses processos foram compreendidos, através das estratégias identificadas neste estudo, como produções discursivas dirigidas à deslegitimação, à legitimação ou à autolegitimação de posicionamentos ideológicos, conforme podemos averiguar no quadro resumo abaixo.

| Estratégia | Definição | Posição narrativa |

|---|---|---|

| Dados ou conhecimento científico | Utilização de algum argumento científico – dados empíricos, conhecimentos acadêmicos ou figuras de autoridade – para justificar sua posição, diferenciando ou segregando o falso do verdadeiro de acordo com as instituições científicas utilizadas para criá-lo e reproduzi-lo. | Autolegitimação Deslegitimação Legitimação |

| Status e privilégio | Narrativa que localiza a posição social de privilégio ou de opressão. | Autolegitimação Deslegitimação Legitimação |

| Indignação Seletiva | Deslegitimação das manifestações de indignação seletiva, uma vez que estão vinculadas a ideias ou a experiências pessoais, não sendo capazes de se indignar com a dor ou com a injustiça de outros distintos de si, silenciando-os. | Deslegitimação |

| Hierarquia | Estratificação de temáticas com o intuito de priorizar umas em detrimento de outras, menosprezando ou silenciando alguns temas considerados secundários. | Deslegitimação |

| Menosprezo | Banalização ou redução da importância de uma problemática, subestimando seus efeitos, reinterpretando seus significados. | Deslegitimação |

| Opinião pessoal | Defesa da posição do sujeito ou de seu argumento com pouca dimensão dialógica e tendendo a mantê-lo como inquestionável. | Autolegitimação Deslegitimação Legitimação |

| Experiência | Reconhecimento do valor da experiência – com uma tendência a uma função monológica no campo da deslegitimação, ou dialógica e localizada no campo da legitimação. | Autolegitimação Deslegitimação Legitimação |

| Ironia | Recurso humorístico não confrontativo para desmoralizar um argumento ou uma pessoa. | Deslegitimação |

REFLEXÕES FINAIS

Para além da identificação das estratégias discursivas, é importante a percepção de que elas operam como exercícios de poder nas discussões apresentadas. A seleção das temáticas (vítima vs vitimização; classe e raça; aborto e religião) não se mostra aleatória, mas sim reitera que esses espaços de discussão continuam mostrando-se nodais e estratégicos para as demandas feministas. Ao mesmo tempo em que denotam descontinuidades nos pensamentos mais monológicos (pela via do confronto, majoritariamente), indicam potentes campos de coalizão política. Certamente, um desafio já discutido por pesquisadoras feministas como Judith Butler e Gayatri Spivak no que se refere ao diálogo, à escuta e ao reconhecimento de vidas em posições de vulnerabilidade e/ou subalternidade. Entretanto, cabe atentar para a necessidade, muito expressa no atual panorama político brasileiro, de que as problemáticas relacionadas às possibilidades de coalizão política sejam vistas na singularidade nacional. Nesse sentido, a página em análise possibilita um território de discussão profícuo e intenso, mostrando as contradições e as disputas em diferentes marcos feministas com os desafios e as potências de construir-se com e apesar das diferenças.

Como problemáticas transversais aos mecanismos retóricos analisados, vemos que as manifestações de dualidade, tradicionalmente reconhecidas sob a forma de identidades positivas e negativas (vítima e agressor; culpado e vítima), manifestam-se de maneira mais pulverizada (vítima e vitimismo), demonstrando que um dos desafios atuais é o exercício de reconhecimento e de legitimidade interno aos próprios feminismos. Além disso, a presença de leituras acerca do lugar de fala como visão substancializada dos problemas sociais (raça, gênero e classe como atributos naturalizados e não como campos de produção coletivos) acabam por dificultar um processo de reconhecimento e acolhimento mais ativo dessas, e de outras, diferenças. Destaca-se o risco da visão essencializada de lugar de fala aliar-se a posicionamentos neoliberais e desinvestir de discussões e ações estruturais – que afetam, particularmente, aquelas atravessadas por diferentes marcadores sociais. Dentro desse mesmo espectro analítico, a indignação seletiva aparece como um terceiro grande desafio, já que demonstra a mesma tendência aos extremos absolutos e à responsabilização unilateral das problemáticas sociais discutidas.

Ao passo que essas problemáticas são reconhecidas na análise operada, o processo possibilitado na página demonstra como, nas práticas narrativas em espaços digitais, pode-se contemplar distintas maneiras de ser sujeito dos feminismos, assim como distintas formas de operar violências. Nesse sentido, os debates acerca da importância política dos feminismos estavam, geralmente, acompanhados de uma discussão sobre o que é, afinal, feminismo, quais são os comportamentos dignos de feministas e quem são os sujeitos a serem investidos. De toda a forma, compreendendo os feminismos como lutas plurais, a administração da página considerava importante o apoio entre as distintas vertentes do movimento para lutar contra temas comuns e relevantes a todas. Nesse ponto, o esforço consistiria em reconhecer e legitimar os feminismos em suas singularidades e de forma equânime, compreendendo que é justo na pluralidade e na possibilidade de constantes transformações que reside a potência do movimento.

Referente à questão da representatividade, sobre quem pode falar, percebe-se a importância da reflexividade de um sujeito em relação a sua experiência, seja de opressão, seja de privilégio. Falar a partir de uma posição reflexiva, que percebe sua condição na sociedade, auxilia-nos e incentiva-nos a questionar os próprios privilégios, além de permitir refletirmos acerca do mundo com base em uma perspectiva crítica, aberta e em constantes transformações. Atentar para as estratégias retóricas permite-nos analisar as lutas por reconhecimento de ideais, ou de vozes, através das relações de persuasão e de combate. Ao falar de legitimidade, põe-se em pauta como atores em equidade de participação reconhecem-se mutuamente e como as normas de reconhecimento atuam nesses espaços.

Nesse sentido, é crucial aprofundar o estudo e a discussão sobre as normas sociais que hierarquizam formas de vida e instauram visões estereotipadas de quais são dignas de existência, como aponta Butler (2006), o que envolve trazer à baila as singularidades geopolíticas do Brasil. Diante, portanto, dos riscos de essencialização identitária que não levam em consideração distintas categorias de opressão, acionadas em determinados contextos, sobre determinados corpos (Crenshaw, 2004), temos espaços de discussão que suscitam o desafio de encontrar formas não reativas, mas ativas (Anzaldúa, 1987), de negociação.