A problemática que origina este artigo surge de duas linhas de trabalho oriundas de nossa atuação em projetos de pesquisa e de extensão na universidade. O primeiro eixo, vinculado ao racismo, traz questões recolhidas de uma pesquisa-intervenção que busca operar uma escuta clínica direcionada para a população negra, por meio de conexões com coletivos de movimentos sociais e com a assistência estudantil universitária. Tanto em atendimentos individuais quanto em rodas de conversa, orientados pela psicanálise, dentro e fora da universidade, os atravessamentos subjetivos e políticos advindos do racismo têm sido constante tema de debate e elaboração, de modo que temos buscado no campo psicanalítico e nas interlocuções com outros saberes os fundamentos teóricos e práticos para abordar e transmitir uma prática de escuta que esteja atenta a esses pontos. O outro eixo que destacamos, o sexismo, surge de forma evidente em projetos de extensão vinculados ao acompanhamento de pessoas que sofreram violências sexuais e violência doméstica. Também aparece nas atividades de extensão com a população negra, na medida em que uma parte do trabalho de escuta tem acolhido experiências intensas de violências sexuais, psicológicas e simbólicas sofridas por mulheres negras. Temos encontrado ainda, em outros atendimentos supervisionados na clínica escola da universidade, uma presença marcante dessas violências em uma série de casos nos quais a relação das pacientes com uma figura masculina mais ou menos violenta e ameaçadora toma a cena. Embora nem sempre as queixas iniciais se relacionem ao sofrimento advindo da violência, o desdobramento da análise acaba por trazê-lo à tona.

Esse conjunto de experiências encontra, nos estudos sobre o colonialismo, uma importante interlocução, na medida em que as violências racista e sexista se constituem como heranças funestas desse processo de dominação. Castañola (2017) destaca que a sujeição subjetiva e enunciativa colonial apresenta-se sob diferentes formas, como colonialidade do poder, do saber, do ser e do gênero. Todas essas formas estão implicadas no modo como concebemos o racismo e o sexismo, não apenas como relações de poder, mas também como formações inconscientes subjetivas e fantasmáticas que marcam modos de gozo e interrogam a psicanálise como teoria e como dispositivo clínico.

Dessa forma, propomos um caminho de elaboração que parte dessa interlocução entre os estudos sobre o colonialismo e a subjetividade, buscando focar o modo como sua intersecção com o racismo e o sexismo pode ser problematizada. Na sequência, propomos uma leitura psicanalítica das estruturas de transmissão inconsciente da dominação, destacando aquilo que escapa como resto inapreensível. Recorremos a alguns fragmentos clínicos de nossa pesquisa-intervenção para dar substrato às articulações dialéticas entre distintas dimensões que se contrapõem, tais como: estrutura e história; coletivo e singular; e inconsciente colonizado e o resto que escapa e subverte as relações de dominação.

O Enquadre Interseccional da Colonização do Inconsciente

Em nosso contexto latino, Dussel nos mostra a colonialidade como avesso da modernidade. Dois elementos são centrais na historicização do processo de ocupação forçada das Américas (Dussel, 2015). Em primeiro lugar, a Europa acossada pelo domínio muçulmano, torna-se ampla no além-mar, expandindo-se, então, como centro do novo desenho geográfico de mundo. Com a ocupação da América ocorre tanto uma mudança completa de perspectiva do que é o mundo, quanto a localização da Europa em seu centro. A colonização é determinante para a construção do mundo moderno, emancipado e iluminado, e é só nesse mundo que a Europa passa a se pensar como centro. “A Europa provinciana e renascentista, mediterrânea, se transforma na Europa ‘centro’ do mundo: na Europa ‘moderna’” (Dussel, 1993, p. 33).

Em segundo lugar, o assentamento da razão ocidental emancipatória com Descartes e seu cogito - “penso, logo sou” - autoengendra a noção de universal e oculta, sob o manto histórico-científico, seu fundamento bélico destruidor. “A pretensão de uma ‘não localização’ da filosofia de Descartes, um conhecimento ‘não situado’ inaugurou o mito da egopolítica do conhecimento, um ‘Eu’ que assume produzir conhecimento de um não lugar” (Grosfoguel, 2016, p. 30). Trata-se, também aqui, da reprodução de um ponto de vista que não considera sua origem, sua pré-história, que não assume a si mesmo como mais um ponto de vista, igualmente local e parcial. A universalização da razão oculta a diversidade de saberes, poderes e seres que, descontextualizados, são repartidos entre universais e locais.

A imiscuição da história na estrutura torna-se, assim, a nosso ver, princípio primeiro e indispensável para a clínica psicanalítica. Como pretendemos apontar, no racismo e no sexismo, não se trata apenas de operações simbólicas sobre o recalcado, no nível das experiências individuais com corpos distintos, mas de esquadrinhar e mapear o ordenamento do gozo no processo dito civilizatório que inverte a relação de violência, fazendo recair sobre sujeitos processos societários mais amplos de dominação. O que faz sofrer estrutura-se sobre o fundo matriciado do que se historiciza, do que se silencia e do que brutalmente é destruído. A estrutura subjetiva não é sem a história da dominação opressora do gozo. Deparamo-nos, assim, com a responsabilidade teórico-clínica de ler o gozo e suas formas de dominação, de retranscrever e traduzir sua rasura no corpo, subjetivo e político, por onde escorre a pulsão.

Ao escrever Peles negras, máscaras brancas, Fanon (1952/2020) - um dos autores que funda a crítica ao colonialismo como uma violência subjetiva - faz questão de situar seu trabalho como um estudo clínico. Ao evocar a noção de sociogenia, vale-se da psicanálise justamente para insistir em situar as formas históricas de dominação no laço social como constitutivas da subjetividade, pensada por Freud a partir da determinação inconsciente em uma perspectiva ontogenética, ou seja, na perspectiva das histórias individuais. “Além da filogenia e da ontogenia”, diz Fanon, “existe a sociogenia” (p. 25). Podemos dizer, por analogia, que uma primeira exigência de interseccionalidade, é enunciada por Fanon entre o plano psicológico e a realidade econômico-social, ou entre o “nível objetivo” e o subjetivo, descrito como (mais do que uma internalização) uma “epidermização” da inferioridade. Fanon almeja, segundo suas palavras, levar negros e brancos “a sacudir da maneira mais vigorosa possível a deplorável libré urdida por séculos de incompreensão” (p. 26). Dá-nos, pois, uma pista de como a clínica estará sempre atravessada pela dimensão social e histórica, e, mais ainda, como a crítica social também pode se constituir como um trabalho clínico que se debruça sobre aquilo que, por séculos, não cessa de não se escrever. Estruturas sociais que determinam a subjetividade, mas tomadas como estruturas históricas que, “ao contrário dos processos bioquímicos” e de outras formas transcendentais de concepção de sujeito, não estão imunes à influência humana, de modo que é possível “abalar as carcomidas fundações do edifício” (p. 26), desde que a luta se trave em ambos os níveis que se condicionam mutuamente.

Na mesma linha crítica articulada à psicanálise, Gonzalez (1983/2020b) foi a autora que elegemos para nomear os dois eixos de nossa problemática, na medida em que ela aponta, ao lado do racismo, também o sexismo como uma forma de colonização do outro que se naturaliza na cultura brasileira. Já não mais de forma analógica, mas como precursora, podemos dizer que a autora sustenta a interseccionalidade como práxis, pensando raça, classe e gênero como, “sistemas de intersecção de poder” (Collins, 2017) 1 que incidem na subjetividade. Assim como Fanon, ela também busca demarcar os efeitos do racismo e do sexismo não apenas naquelas que sofrem a dupla violência, as mulheres negras, mas também na subjetividade violentadora que é assim constituída. Sua perspectiva da classe, além de evocar uma abordagem político-econômica, exige uma articulação com o colonialismo e uma ênfase numa redefinição do lugar social ocupado pela mulher negra (Gonzalez, 1979/2020a, 1983/2020b). Ao evocar uma crítica ou “reinterpretação da teoria do ‘lugar natural’ de Aristóteles” (Gonzalez, 1983/2020b, p. 84), coloca em questão a posição dominante, que se pretende a-histórica e universal. Associa essa naturalização com a violência do colonialismo europeu que, diante da resistência dos colonizados, cria contornos mais sofisticados, que tendem a escamotear a violência, como se fosse uma “verdadeira superioridade” (Gonzalez, 1988/2020c, p. 130). Evocando Fanon, ela destaca que o racismo desempenha um papel fundamental “na internalização da ‘superioridade’ do colonizador pelos colonizados” (p. 130), contribuindo para que assuma a característica de um racismo disfarçado ou racismo por denegação, típico do Brasil e de outros países latinos.

É nesse sentido que, para enfrentarmos devidamente essa problemática, é sempre necessário situar histórica, geopolítica e estruturalmente a perspectiva com a qual a psicanálise dialoga. Ao circunscrever o complexo de Édipo como uma estrutura universal que determina a sexuação, a psicanálise é muitas vezes acusada de trabalhar em prol do encobrimento do caráter violento e arbitrário das relações de dominação. Não podemos negar que essa tentação do “lugar natural” ou da reificação das posições masculinas e femininas sempre seduziu os psicanalistas. Freud, no entanto, dá bastante ênfase ao caráter violento e traumático da incidência da norma edípica na subjetividade, situando a clínica mais como um espaço de superação de seus efeitos do que de encobrimento de suas origens. É também com essa visada que Fanon e Lélia Gonzalez retomam o complexo de Édipo, convocando-nos para uma leitura interseccional ou dialética, nos termos de Gonzalez, como categoria mediadora da transmissão subjetiva dos lugares sociais de dominação racial e sexual nos territórios colonizados. Gonzalez (1983/2020b) se vale de outras categorias lógicas para pensar a intersecção entre as diferentes formas de poder, uma delas é a dialética hegeliana, que ela convoca para articular as noções de “consciência e de memória” (p. 78), tomadas respectivamente como discurso dominante e a verdade por ele encoberta, além do próprio lugar subvertido do pai na relação edípica, lida por meio da dialética do Senhor e do Escravo.

Ao abordar a relação entre dominação colonial, racismo e sexismo, também nos vemos diante do paradoxo entre o caráter ubíquo e quase atemporal (estrutural) das relações de dominação - marcada sobretudo pelos séculos de escravização e colonização - e sua contextualização histórico-social. Em relação ao sexismo ou, mais especificamente, à dominação masculina, Bourdieu (2012) evoca a noção de “eternização do arbitrário” para referir-se aos “mecanismos históricos que são responsáveis pela des-historização e pela eternização das estruturas da divisão sexual”, na medida em que se constata que “as relações entre os sexos se transformaram menos do que uma observação superficial poderia fazer crer” (p. 05). É isso que Fanon (1951/2020) também pontua no tocante ao racismo, quando aponta que sua transmissão se realiza de forma generalizada em várias áreas da vida social (linguagem, relações amorosas, objetos culturais e acadêmicos que se encontram na relação entre a Europa e suas colônias, especialmente referido ao tempo da segunda onda colonizatória que afetou sobremaneira o continente africano).

Podemos supor que, em psicanálise, muitas vezes corremos o risco de confundir o caráter necessário e coercitivo das estruturas subjetivas com algo que transcende a história. Sugerimos que é esse risco que Fanon busca evitar, quando questiona a validade explicativa do complexo de Édipo para pensar as experiências psicopatológicas nos povos negros. A clínica se ocupa de uma espécie de historização (Lacan, 1976/2003), que visa confrontar o sujeito com a contingência do seu desejo. Entretanto, esse exercício tem poucas chances de ser bem-sucedido, se não consideramos os elementos de dominação que persistem ainda hoje em nosso contexto social, determinando nossas relações sexuais, amorosas e sociais, habitando nossas fantasias e aprisionando nossos corpos (Lacan, 1971-72/2012).

“Queira-se ou não, o complexo de Édipo está longe de ser uma realidade entre os negros” (Fanon, 1952/2020, p. 167). Essa é uma afirmação que merece ser esquadrinhada, tanto pela via da interrogação da sequência do próprio texto quanto por outras perguntas e respostas que a psicanálise, de modo geral, e as psicanalistas brasileiras (Gonzalez, 1983/2020b; Souza, 1983/2021) mais especificamente, puderam desenvolver. Durante as décadas seguintes, vimos o próprio Lacan escrever e reescrever o Édipo freudiano, buscando extrair dele coordenadas que o desconectasse dos aspectos imaginários da família burguesa europeia. Sem desconsiderar a sua importância para a subjetividade, ele próprio indica os limites de sua determinação do inconsciente, circunscrevendo com a noção de real uma dimensão que escapa à ordenação edípica. Além disso, dá-se conta de que a incidência da lei inconsciente do desejo pode se derivar e se constituir a partir de modos plurais de articulação e composição - o que ficou conhecido, no campo lacaniano, como pluralização dos nomes do pai. Entretanto, mantém praticamente intocada a questão de seu modo de incidência no racismo ou mesmo para outras subjetividades não europeias - ou, como sublinha David Moreno a partir de Derrida, para o “resto do mundo” (Moreno, 2022). A recusa do Édipo certamente inspirou várias produções que, na esteira de O anti-Édipo, de Deleuze e Guattari (2010), acabaram renunciando ao inconsciente e às contribuições da clínica psiquiátrica e, no final das contas, da própria psicanálise freudiana. Ainda que por essa via tenha sido possível sustentar, com o movimento institucionalista, críticas muito pertinentes ao capitalismo, à lógica manicomial na saúde mental e ao próprio patriarcado e outras relações de dominação micro e macropolíticas, ainda ficou aberta a questão de um olhar clínico para a subjetividade do resto do mundo. Ou seja, permaneceu em aberto a questão lançada por Fanon (1952/2020) de como “as conclusões de Freud ou Adler podem ser empregadas numa tentativa de explicar a visão de mundo do homem de cor” (p. 157).

O livro Freud e o Patriarcado (Parente & Silveira, 2020) apresenta uma série de artigos que discutem não apenas a relação do Édipo, mas de diversos elementos da teoria psicanalítica com o patriarcado. Na apresentação, faz-se um bom mapeamento para demarcar diferentes perspectivas de tomada da crítica psicanalítica nesse âmbito:

... as autoras e os autores desse livro tecem suas considerações, seja para explorar a legitimidade e a preservação dos modelos descritivos psicanalíticos ancorados nas inspirações originárias de Freud e em seus desdobramentos, buscando sua potência própria; seja para apontar nos próprios textos de Freud, elementos que permitiriam vislumbrar modelos distintos; ou ainda para problematizar algumas de suas teses, apostando mais diretamente na necessidade de repensá-las. (Parente & Silveira, 2020, p. 5)

Consideramos que os três movimentos são necessários em alguma medida, para que a psicanálise possa responder às questões de nosso tempo e de nosso povo. Se de alguma forma o retorno a Freud de Lacan, nos anos 50, buscou resgatar a radicalidade própria do inconsciente contra sua supressão heteronormativa patriarcal, fazendo-nos encontrar nos seus textos outras referências linguísticas, antropológicas e culturais, sentimos a extrema necessidade de renovar esse gesto, para que a convocação de Fanon à psicanálise possa ser atendida de forma mais contundente. São justamente as referências sobre a colonialidade, sobre o gênero e sobre o racismo que precisamos retomar para reler Freud e Lacan de forma interseccional e prosseguir num exercício de superação das violências que controlam os corpos e a sexualidade.

Para Além do Inconsciente: O Objeto A e a Insistência do Real

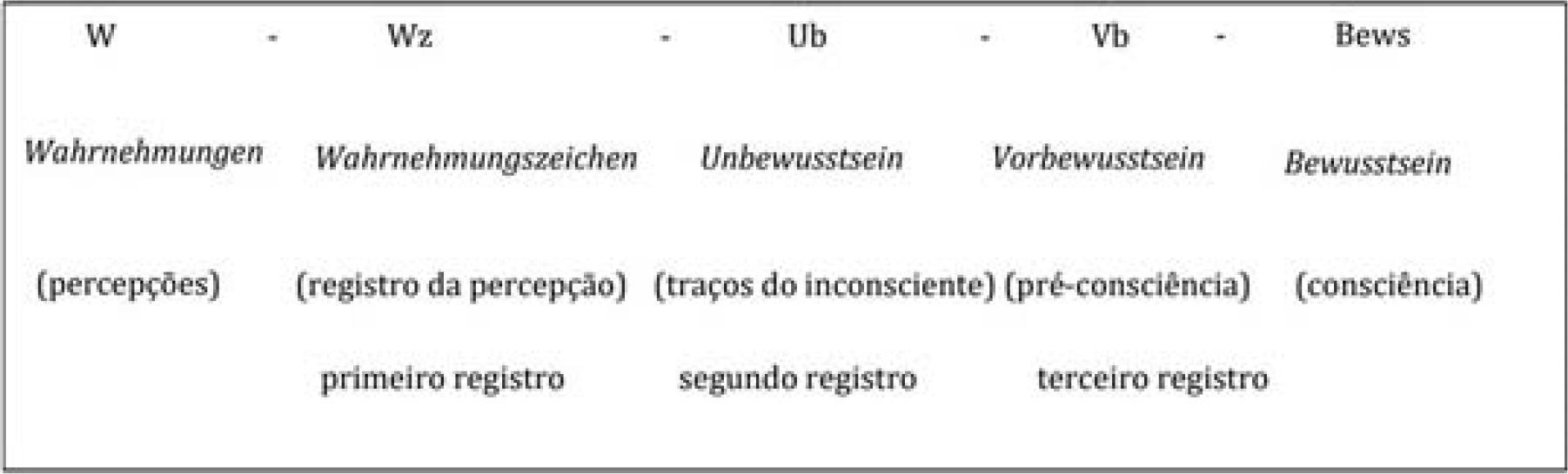

“A tirania da memória, é isso que se elabora naquilo que podemos chamar de estrutura” (Lacan, 1959-60/1997, p. 272). Com Freud (1895/1976) aprendemos que a experiência de mundo ganha representação e existência no aparelho psíquico a partir de perdas de inscrição. No nível da escrita inconsciente, a cada novo registro - e eles são pelo menos três (impressão, transcrição, retranscrição) - formam-se fueros ou espaços psíquicos que contém modalizações de gozo cada vez mais complexas em relação à sua capacidade de docilização pelo discurso - também chamado processo secundário ou sistema Pcs-Cs em Freud.

Temos, então, (1) a pura intensidade, (2) o traço inconsciente sem vinculação (que podemos associar à letra de gozo em Lacan, pois funcionam por simultaneidade), (3) o traço inconsciente como lembranças conceituais (que podemos já aproximar do significante em Lacan, mesmo em seu valor fonemático), (4) a representação pré-consciente (palavra) e (5) a linguagem estruturada da consciência (que produz sentido e significação). Lidamos com essas diferentes estruturas do saber inconsciente ao abordar um sujeito ou um fenômeno social. Se tomamos o inconsciente em sua vertente transferencial, epistêmica, estaremos mais próximos do que se articula como linguagem. Se tomamos o inconsciente em sua vertente real, estamos mais distantes dessa estrutura de linguagem que se sobrepõe à relação de gozo com a língua mãe ou lalíngua.

Lacan propõe esse termo para referir-se a essa outra dimensão da relação do corpo com a linguagem. Lalíngua serve para outra coisa que não a comunicação, ela implica o modo de ocupação da língua materna, enquanto a linguagem é uma forma de organizar o que se tenta saber concernente a lalíngua. Se a linguagem é feita dessa língua materna como elucubração de saber, o inconsciente é um saber-fazer com lalíngua (Lacan, 1972-73/1985), cujos restos são articulados com o objeto a. Inconsciente e objeto a são, pois, o direito e o avesso de nossa relação com o desejo e com a repetição engendrada por sua impossibilidade de satisfação (gozo). Linguagem e lalíngua são também duas formas interconectadas de pensar a relação da língua com o corpo falante. Nesse sentido, a realidade é sempre abordada com os aparelhos do gozo, articulados pela linguagem, que sempre deixa escapar algo não traduzido, não apreendido, constituindo assim o campo do inconsciente. Todo saber estruturado descompleta o real e cria o enquadre de mundo.

Fazer passar o objeto a - resto não inscrito - à história, o que é função do desejo do analista, como propõe Lacan (1962-63/2005), implica, no nível da cultura, sua escrita historicizada. A insistência com que se repete algo, porque não rememorado, é acontecimento psíquico “coextensivo ao funcionamento da pulsão” (Lacan, 1959-60/1997, p. 256), tanto em referência ao que se registra, quanto ao que é denegado, apagado, desmentido ou destruído.

A pulsão de morte deve ser situada no registro histórico, uma vez que ela se articula num nível que só é definível em função da cadeia significante, isto é, visto que uma referência, que é uma referência de ordem, pode ser situada em relação ao funcionamento da natureza. É preciso algo para além dela, de onde ela mesma possa ser apreendida numa rememoração fundamental, de tal maneira que tudo possa ser retomado, não simplesmente no movimento das metamorfoses, mas a partir de uma intenção inicial. (Lacan, 1959-60/1997, pp. 258)

Lacan (1975) reafirma mais tarde a premissa freudiana e trata a história como reescrita sobre um fato originário. Para ele, a escrita da história se faz sempre em segunda mão e a partir de um escrito. O que nos parece aqui ressaltado é que há um caminho simbólico e discursivo que força e forja um percurso que escreve o real e circunscreve modos e meios de gozo. Essa escrita é política e se assenta sobre modos de arregimentar o poder, estruturar as hierarquias e definir o que é simbolizável ou integrado pelo discurso e o que restará interditado em cada cultura. Aquilo que se universaliza torna-se fonte de poder e se reproduz como verdade toda sobre o real, assim suturado e encoberto. Portanto, como desvela Cusicanqui (2021), faz diferença quem escreve, sobre qual perspectiva se escreve e a quem se destina o escrito. Se há, portanto, um campo de interesses em conflito e uma escolha nessa escrita da história, suas sobredeterminações não são aleatórias e decidem o destino do mundo, organizando dominantes e dominados; homens e mulheres livres e homens e mulheres encarcerados; homens e mulheres que podem viver e homens e mulheres que devem morrer (Mbembe, 2018). Nos termos de Lacan (2016), “É um tipo especial de simbólico, [...] que une o real através da escrita” (p. 32). Dessa união, nascem as versões de mundo, inclusive nascem os semblantes ou crenças universalizantes de mundo que esquadrinham os espaços simbólicos de pertencimento e de participação social.

É possível encontrar em Freud e Lacan elementos que marcam a dimensão perversa de um gozo masculino, que pode ser remetida a dimensões mais amplas das relações patriarcais que sustentam o sexismo. Em que medida essas coordenadas podem servir para pensar também as relações violentas da colonialidade, que determinam o racismo, é o que mobiliza aqui nossa discussão. Apesar de ter levantado o questionamento, Fanon não deixa de fazer uma retomada das categorias psicanalíticas para abordar o problema. Eis por que escolhemos esse caminho que conecta a questão de Fanon com as proposições de Lélia Gonzalez, que aposta numa leitura psicanalítica interseccional. Ela nos convida a proceder tal como Fanon (1952/2020) sugere que um estudo rigoroso deveria fazê-lo: “interpretação psicanalítica da experiência vivida do negro; - interpretação psicanalítica do mito negro” (p. 166). Se, de um lado, Souza (1983/2021) retoma o mito negro para pensar a sua incidência na subjetividade a partir das formalizações de Lacan do universo simbólico; Gonzalez (1983/2020b), de outro, acentua o que resta dessa operação, tanto a partir da noção de objeto a quanto da própria noção de real, com a qual ela aborda o lugar da mãe preta na transmissão da lalíngua amefricana.

“Exatamente a partir das noções de mulata, doméstica e mãe preta que estavam ali, nos martelando com sua insistência...” (Gonzalez, 1983/2020b, p. 77). É desse ponto que Lélia Gonzalez parte para abordar o incômodo que lhe sobrevém com “um resto” que sempre desafiava o modo como a perspectiva socioeconômica abordava a mulher preta em posição de subalternidade. Sem desconsiderar essa perspectiva, ela segue a trilha para apontar, em cada um dos lugares demarcados, elementos que não são capturados pela lógica de dominação e situam a mulher preta em lugares subversivos. Não é somente como objeto do gozo perverso do outro que ela advém. O que fica recalcado por traz das análises sociológicas, mas sobretudo por traz da neurose cultural brasileira, é o próprio desejo que ela desperta, embaraçando as relações de dominação e ocasionando reforços do recalque. Ironizando a análise de Caio Prado Jr., a autora ressalta o lugar recalcado em que o dito objeto dejeto opera como causa de desejo, o “obscuro objeto do desejo” 2, desejo este sufocado pelo racismo: “o amor da senzala só realizou o milagre da neurose brasileira graças a essa coisa simplérrima que é o desejo” (Gonzalez, 1983/2020b, p. 87), ironiza a autora. Sua análise ressalta justamente os pontos de subversão do sujeito em que a dialética do desejo inverte o jogo e dá uma rasteira no racismo.

Essa formulação do objeto a como causa de desejo é um destaque fundamental na extração de pontos que permanecem recalcitrantes à desumanização impetrada pela violência colonial. Embora o racismo dificulte que o amor possa condescender ao desejo pela mulher preta, o encobrimento epistemológico e social desse lugar também é consequência do racismo, que perpetua estereótipos reducionistas acerca da sexualidade das mulheres e homens negros. A experiência da vida amorosa de Lélia Gonzalez é a ilustração mais contundente da aposta que ela faz, de que uma experiência de causa de desejo pode ser despertada, mesmo na relação de um homem branco com uma mulher preta. Também ilustra o modo violento como o laço social irá interpor barreiras para que algo dessa ordem não seja acolhido, para que o gozo racista não abra espaço para o desejo: “Quando eles descobrem que estávamos legalmente casados”, relata Lélia Gonzalez, “aí veio o pau em cima de mim; claro que eu me transformei numa ‘prostituta’, numa negra suja e coisas desse nível...” (Gonzalez, 1979 como citado em Ratts & Rios, 2010, p. 52).

Além das relações amorosas, Gonzalez ressalta o lugar da mãe como um lugar ocupado pela mulher preta e que subverte a centralidade da branquitude na transmissão dos referenciais constitutivos do desejo.

Enquanto mucama, é a mulher; enquanto ‘bá’, é a mãe. A branca, a chamada legítima esposa, é justamente a outra, que, por impossível que pareça, só serve para parir os filhos do senhor. Não exerce a função materna. Esta é efetuada pela negra. Por isso a ‘mãe preta’ é a mãe. (Gonzalez, 1983/2020b, pp. 87-88)

Seguindo ainda a recomendação de Fanon, podemos buscar essa experiência vivida dos negros brasileiros na própria clínica em que suas histórias são recolhidas e escutadas de forma diferenciada, mas não somente: as produções intelectuais e artísticas do movimento negro nos apontam alguns caminhos. Destacamos aqui as escrevivências, de Evaristo (2020), sobretudo porque sua matriz constitutiva tem uma confluência com a hipótese de Lélia Gonzalez acerca do lugar da mãe preta, na medida em que se propõe a resgatar essa voz que contava histórias, cantava e ninava os futuros senhores e senhoras da casa-grande. Ademais, a escrevivência é uma invenção literária que, para a psicanálise, tem um grande valor epistemológico, testemunhal e político, por acentuar a importância de uma lógica da coletividade. Segundo Evaristo, escreviver é mais do que uma vivência narcísica ou de autoficção. A escrita ultrapassa o sujeito individualizado e transmite, a partir da história de cada um, aquilo que remete à coletividade. Essa tensão entre o universal e o singular é crucial para se pensar um saber que pode ser extraído de um caso único ou de uma trajetória específica. Esse desafio é constitutivo da clínica psicanalítica e o dispositivo da escrevivência se propõe a potencializar essa dialética.

Se as cicatrizes da escravização (Bispo, 2023) se mostram como a perpetuação no laço social dos resquícios das experiências violentas de dominação, as invenções e subversões da negritude, sobretudo na voz das mulheres pretas, não deixam de marcar a história e a própria cultura. Gonzalez (1988/2020c) afirma diretamente não concordar com a tese geral de que o Brasil seja “um país cujas formações do inconsciente são exclusivamente europeias, brancas” (p. 127). A categoria político-cultural de amefricanidade tenta abarcar os elementos que se transmitem, também de forma inconsciente, como um saber que não se sabe ou que é denegado. Ela chama de memória esse “não-saber que conhece, esse lugar de inscrições que restituem uma história que não foi escrita, o lugar da emergência da verdade, dessa verdade que se estrutura como ficção” (p. 78). Se há algo da lógica escravagista que não cessa de se escrever, há também algo de nossa amefricanidade que não cessa de não se escrever nessa mesma lógica.

Mbembe (2018) também destaca essa dialética: se a razão negra pode ser pensada como a reiteração real, simbólica e imaginária do negro nesse lugar da exclusão, da des-razão, da escravidão, da “exterioridade selvagem” (p. 61), o outro lado da razão negra é justamente o da escrita de uma experiência fragmentada, “escrita que se esforça, aliás, por fazer surgir uma comunidade que precisa ser forjada a partir de restos dispersos”, para que os negros tenham “a possibilidade de voltarem a ser agentes da história” (p. 63). Se essa costura pode ser feita, de forma política, no laço social, a partir dos movimentos coletivos, da arte, da literatura e da própria transmissão da língua, pensamos que a análise pode seguir a mesma orientação, já que, segundo Lacan, a histoerização na análise é o exercício de construir uma memória em torno dos pedaços de real. Lacan (1976/2003) funde as palavras histeria e história para falar do inconsciente como uma estrutura histórica que deve se destacar no final de análise. Desde 1953, Lacan já acentuava que as operações da psicanálise “são as da história, no que ela constitui a emergência da verdade no real” (Lacan, 1953/1998, p. 259). Mas a história de cada um não se constitui sem que o discurso reitere algumas versões dominantes da história social. Histoerizar essas versões é furá-las, subvertê-las, como um exercício político que pode reverberar no corpo e na vida de cada um.

Amarrações Clínicas

A viabilidade clínica de uma práxis psicanalítica, que leve em consideração os aspectos interseccionais acima enunciados, pode ser testemunhada nos dois fragmentos abaixo. No primeiro, retomamos uma intervenção psicanalítica, vinda da demanda de um quilombo urbano brasileiro. A queixa, advinda do pedido para a escuta de uma moradora usuária abusiva de álcool e outras drogas revelou-se um problema mais complexo e não-individualizado. A moradora tornou-se índice de um mal-estar que produzia em confluência um elemento singular e outro coletivo. Ao escutarmos a demanda da representante da matriarca - atualmente debilitada e sem condições de gerir o quilombo -, definimos um percurso de escuta individual das distintas moradoras e moradores, bem como de conversações psicanalíticas coletivas. O resultado foi um diagnóstico em que a violência racista de estado era o universal que, através de uma ação de despejo, tentou retirar de seus lotes as quatro famílias remanescentes do quilombo. Foi, então, como resposta coletiva, que os moradores se deram conta de sua herança e se nomearam quilombolas, nome particular de uma condição comum, reconhecida jurídica e simbolicamente como garantidora de direitos.

Essa leitura, feita nas conversações, permitiu que emergisse o lugar singular da queixa de cada moradora e de cada morador. Em especial, a moradora índice da demanda, deslocada do lugar do mal-estar coletivo, agora reconhecido como sendo a truculência do estado, permitiu que seu próprio mal-estar e sofrimento subjetivos pudessem ser endereçados a uma analista numa rede de cuidados. Esse deslocamento exigiu uma internação temporária, da qual, em seu retorno, ela foi recebida como quem carecia de apoio. Deste outro lugar simbólico, seus enunciados passaram a ter outro estatuto. Em uma das conversações mensais, ela pôde dar lugar a um mal-estar coletivo. A culpa pela morte da antiga matriarca recaía sobre sua mãe e ela, como sua descendente, tornou-se, por metonímia, ameaça para o adoecimento e risco de morte da atual matriarca, já adoentada. Aqui os afetos das relações familiares somaram-se aos demais, tendo sido trabalhado pelo quilombo o luto pela perda da antiga matriarca, que nunca fora substituída por suas irmãs ou filhas sucessoras.

Percebe-se, nessa intervenção psicanalítica, que o singular não segue sem o coletivo e que, por sua vez, ambos se encontram sob domínio da violência fundante do universal. Se essa violência se inscreve como sintoma, a reescrita da história, considerada em diversos níveis, pode também ser feita por uma operação de circulação da palavra.

Outro caso, atendido por uma jovem analista e acompanhado sob supervisão, retrata a história de uma mulher negra, de 61 anos de idade, que relata todo um histórico de violências domésticas sofridas e reiteradas ao longo da vida, das quais já havia conseguido se libertar há cerca de 15 anos. As lembranças dos episódios, porém, ainda geravam certo mal-estar, que reverberava nas relações familiares atuais. Mais do que narrar o drama e a gravidade de todas as violências que sofreu, gostaria de pontuar o modo como esses traumas são retomados em sua fala, como elementos que se repetem, situando-a como objeto do gozo do Outro, ao lado de elementos desconexos, com os quais ela expressa o desejo de reescrever sua história.

Ela começa seu relato queixando-se da irmã mais velha e relatando um importante contexto de rivalidade que vai desde a infância até o falecimento de sua mãe em 2008, quando o laço com essas irmãs é rompido de forma mais definitiva. A paciente relata que, por volta dos 6 anos de idade, fora violentada sexualmente por um vizinho. Ela diz não ter recorrido aos pais ou à família na época e, quando questionada sobre o que sente a respeito, enfatiza que “na verdade esse não foi bem um trauma”. Afirma que a violência em si não parecia ser o mais doloroso, mas, no momento, também não sabia nomear o que poderia ter sido pior que o próprio abuso, fazendo com que essa memória não desaparecesse. Após algumas sessões, ao falar novamente sobre a violência, sugere que o que mais parecia magoá-la em toda a história dos abusos sexuais e até dos espancamentos do marido, talvez fosse a falta de intervenção das irmãs. “Quais intervenções?” - questiona a analista. Ela responde que, ainda criança, quando sua família toma conhecimento dos abusos, as frases ditas foram “ela gosta”, “não vamos nos envolver porque ela procura”, “não cabe denúncia porque ela quem busca a casa dele”. Define esse momento como solidão. Relatou certa vez ter visto na TV a cena de uma mulher sendo brutalmente assassinada e lembrou-se das agressões que sofreu. Relatou a cena com alguns detalhes, ressaltando a brutalidade do açoite com corrente de portão. Do começo ao fim do relato, repetia que “ninguém fez nada por ela”: “Ele a jogou na rua. E ninguém fez nada por ela. Ele gritou e ninguém fez nada por ela. Ele esmagou seus ossos do rosto, mas ninguém fez nada por ela. As pessoas passavam na rua, mas ninguém fez nada por ela...”. A analista então sublinha o que pôde escutar: além da violência, parece-me que dói também o desamparo. Nessa hora, seguiu-se um período mais longo de silêncio, interrompido por um choro ininterrupto. “Ninguém fez nada por ela”, repetia.

A partir de então, retoma os episódios violentos da própria história, sobretudo um dos mais graves, que culminou em sua separação do ex-marido, ressaltando essa dimensão do desamparo:

Eu apanhava, mas não tinha um lugar para ir. Ninguém fez nada por mim. Quando me separava, escutava novamente que precisava aguentar firme. Afinal, fui eu quem procurei essa relação. Minha mãe tinha uma casa enorme, mas ninguém aceitava me emprestar um quarto para morar com meus filhos. Era mais digno que eu permanecesse em casa. Sendo agredida. Às vezes os policiais riam da minha cara ao chegar na delegacia. Voltava pra casa convicta de que viria mais uma surra. E vinha mesmo.

Esses fragmentos são marcantes por partirem de uma problemática tipicamente edípica, uma rivalidade entre irmãs, que no decorrer da análise vai descortinando outras dimensões que atravessam as violências que marcam o corpo e a subjetividade da paciente. A família se situa como um agente que reproduz uma violência que não é só dela, embora a análise permita que ela elabore minuciosamente os modos como só ela a vivenciou. Como mulher preta, sua experiência se conecta com a de outras mulheres violentadas, de modo que essas histórias reverberam em suas próprias memórias. Algo da violência sofrida aos 6 anos de idade permanece não traduzido. Não era bem o acontecimento em si mesmo pois, deste, ela se lembrava muito bem. A análise permite com que ela se recorde dos olhares e das sentenças proferidas pelo Outro, como oráculos que marcam seu destino.

A sua história nos mostra que esse oráculo não se situa como um acidente único em sua história, mas é re-enunciado a cada novo episódio de violência. A análise permite com que ela fale sobre um elemento não traduzido em sua relação com o Outro ou com todos os agentes que ocuparam para ela esse lugar vazio: a mãe, as irmãs, os policiais. Não se trata somente de um sintoma individual que a leva a colocar-se como objeto de violência. O Outro é ativo em reproduzir a prescrição do oráculo, evocando o que Fanon (1952/2020) articula como a sociogênese dos fenômenos que acossam o sujeito. A pulsão de morte não opera como um elemento individual em seu corpo, mas se inscreve nele como uma demanda constantemente reiterada pelo Outro, conforme a fórmula proposta por Lacan, $<>D, que implica uma junção e uma disjunção, um movimento de alienação e de separação do sujeito dessa demanda mortífera que o Outro social enuncia. A música de Geni e o Zepelim, de Chico Buarque, parece ilustrar bem o drama dessa paciente, cuja sina repetiu constantemente o lugar de objeto de violência: “Dá-se assim desde menina / Na garagem, na cantina / Atrás do tanque, no mato”. É sobretudo o refrão que marca o imperativo de gozo que, se é enunciado em seu corpo, não é sem a voz do Outro: “Joga pedra na Geni / Joga pedra na Geni / Ela é feita pra apanhar / Ela é boa de cuspir / Ela dá pra qualquer um / Maldita Geni” (Buarque, 1979).

É também na análise que um sonho parece descortinar algo que a desconecta dessa fixação no lugar de objeto de gozo. Certo dia ela resolve relatar um sonho desconcertante, em que se encontrava em uma casa de vidro, com um namorado da juventude que a desejava. Esse homem parecia diferente de todos os outros: tratava-a com carinho e cuidava dos filhos. Colocou-os para dormir e veio procurá-la para namorar. Logo ela, que dizia que, da vida, só recebera pessoas cruéis, no amor e na amizade. “Namorado então, eu não quero é nunca mais!” “Como é não querer mais e sonhar que quer?”, pergunta a analista. Ela cai na gargalhada e responde: “Eu não quero homem mais não, doutora. Ou será que quero?”. Onde mais essa mulher poderia encontrar um espaço seguro para sonhar-se como objeto de desejo sexual sem que a violência sexual do Outro viesse castigá-la?

Considerações Finais

Por mais que tenhamos tido avanços no campo da psicanálise na superação dos impasses que o complexo de Édipo trazia para uma crítica da normalização da estrutura familiar burguesa ou dos papéis de gênero por ela transmitidos, o debate sobre os atravessamentos do racismo e do colonialismo não avançaram tanto. Nesse sentido, a produção de Souza (1983/2021) e Gonzalez (1983/2020b) trazem uma tripla contribuição: a) retomam a questão levantada por Fanon acerca de como as categorias psicanalíticas incidiriam nas “pessoas de cor” e, de forma mais abrangente, em uma cultura colonizada pela Europa; b) resgatam a análise pela dimensão clínica, sem desconsiderá-la em favor de uma abordagem sociológica, fazendo aquilo que Fanon pretendia, que era abordar os efeitos das relações coloniais de poder na subjetividade; e c) lançam um olhar interseccional ao contexto brasileiro, que, por um lado, se aproxima do contexto colonial descrito por Fanon na Martinica, mas, por outro, traz elementos muito próprios (como o mito da democracia racial e a negação sistemática da negritude) que nos permitem pensar a experiência do racismo e do sexismo de forma contextualizada histórica e geopoliticamente.

Esses elementos são orientadores, na medida em que não leva ao pé da letra a afirmação de Fanon de que o complexo de Édipo não seria aplicável aos negros, supondo que devêssemos buscar, então, em outros mitos, uma essência para a constituição subjetiva da negritude ou para uma psicologia preta. Como resume Santos (2023): “Não se trata de pensar uma clínica preta para os pretos” (p. 191). Trata-se de pensar uma clínica interseccional, ou seja, capaz de captar a forma dialética pela qual o racismo, o sexismo e a exploração capitalista colonial incidem em nossa história e na trajetória de cada um. Dessa forma, faz muito sentido resgatar as estruturas edípicas da subjetividade como suporte da transmissão dessas relações de colonização. É o movimento que Fanon nos convida a fazer: já não é possível pensar o negro sem os atravessamentos dessa categoria colonial constituída pelo branco. O convite não é, pois, para recusar o estudo das estruturas familiares edípicas, sob o pretexto de que elas naturalizam o patriarcado. É justamente porque elas reproduzem subjetivamente as relações patriarcais que precisam ser estudadas, mas não sem confrontá-las com o contexto colonial. Os fragmentos clínicos que trouxemos buscaram justamente explicitar, por um lado, o quanto essas dimensões sociais, coletivas e familiares se entrecruzam na produção de violência e mal-estar e, por outro, o quanto as saídas e intervenções também precisam considerar diferentes espaços subjetivos e sociais de enfrentamento e subversão.