Serviços Personalizados

Journal

artigo

Indicadores

Compartilhar

Ide

versão impressa ISSN 0101-3106

Ide (São Paulo) vol.34 no.53 São Paulo dez. 2011

EM PAUTA

Experiência estética e experiência psicanalítica: reflexibilidade, transitividade e cumplicidade1

Aesthetic experience and psychoanalytic experience: reflexivity, transitivity, and complicity

Noemi Morritz Kon*

Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae

RESUMO

Este artigo pretende apresentar, por meio da narrativa de encontros singulares com obras da literatura e das artes plásticas, uma reflexão sobre as experiências estética e psicanalítica, ambas compreendidas como relações de reflexibilidade, transitividade e cumplicidade.

Palavras-chave: Experiência estética, Psicanálise, Arte.

ABSTRACT

This article aims to present, through the narrative of unique encounters with literature and visual arts works, a reflection on the aesthetic and psychoanalytical experiences, both understood as relations of reflexivity, transitivity, and complicity.

Keywords: Aesthetic experience, Psychoanalysis, Art.

O território de fronteira entre a psicanálise e a arte é litigioso. Os avanços colonizadores das forças da psicanálise procuram restringir a potência da criação artística e da obra de arte ao adequá-las às suas premissas, ao compreendê-las como meros sintomas ou tentativas reparatórias do artista diante do traumático da sexualidade infantil, ou, ainda, como resultado da capacidade individual do artista para lidar com conflitos e de sua habilidade sublimatória ante seus impulsos. Ao assumir tal orientação, convertem-se em exercícios psicopatobiográficos simplistas, elaborados apenas para a confirmação das teorias psicanalíticas: "como queríamos demonstrar";. Tal reducionismo, que parece dominar o panorama geral de interface da psicanálise com a arte, mata a arte em seu valor original de criação de conhecimento, mata a psicanálise em sua potência receptiva e fecunda, mata, também, e no mesmo gesto, a oportunidade de uma fertilização recíproca entre ambos os saberes.

Tenho procurado uma vertente diversa da relação da psicanálise com a arte. Não aplico assepticamente algum desenvolvimento teórico, conceitual ou histórico da psicanálise para uma apreciação crítica da obra de um autor específico com vistas a alcançar um conhecimento distanciado ou universalizante. Aposto, contrariamente, na promiscuidade, na implicação, no perspectivismo e na experiência singular – naquilo que é próprio da psicanálise e também da produção artística –, ou seja, num encontro coinclusivo, ato que enseja a reflexibilidade entre o experienciador, a experiência e a obra suporte desse encontro.

Refletir, do latim, reflectere, designa fazer retroceder, desviando do curso original. É justamente esse o sentido de minha proposta: apresentar a experiência estética e a experiência psicanalítica como aquelas obras que, ao darem sustentação para minha experiência reflexiva, alteram meu destino, impulsionando-me a uma visão inaugural, sempre inacabada, de mim mesma.

A fim de compartilhar essa ideia, relato encontros que tive com obras que serviram de suporte para novas leituras que fiz de mim mesma e que me transformaram, ou seja, deslocaram-me. Obras que funcionaram – e continuam funcionando – como espelhos multiplicadores, digamos, caleidoscópicos, de mim, e que despertaram novas possibilidades expressivas que só existiram por nosso encontro.

Esse é meu foco, pois creio que as questões que proponho à obra, na experiência que compartilho com ela, e se é verdade que estão inclusas nela, refletem tanto sua verdade como a minha.

E, ainda, no encontro propiciado pela experiência estética, e que se sustenta na reflexibilidade, ou seja, nesse encontro com nós mesmos por meio da presença fundante da alteridade, não apenas nós saímos transformados. No ato reflexivo da experiência estética nada sai ileso, pois também há transitividade na reflexão. E, assim, transfigura-se o outro vértice da relação triangular que se conforma entre obra, experiência e experienciador. Por meio do encontro reflexivo e transitivo transformam-se tanto o experienciador como a obra, pois esta última também se vê admitindo outra face, uma nova face dentre as múltiplas faces virtuais que pode assumir, face construída nesse ato singular.

Eu gostaria, ainda, de frisar que a ideia que subjaz o que virá é que a experiência estética é a matriz da experiência psicanalítica.

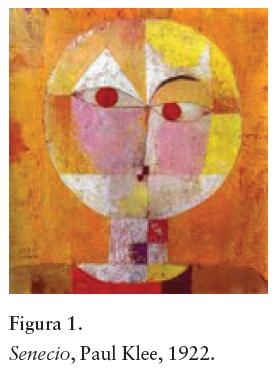

1. Senecio de Paul Klee: imagem reflexiva

A primeira experiência que narro é a do contato renovador que vivi junto a uma reprodução de uma obra do pintor suíço Paul Klee, que conheci na sala de espera de minha antiga analista. Em 1995, quando escrevi pela primeira vez sobre esse encontro (Kon, 1995), já alguns anos depois de tê-lo vivido, não achei uma reprodução que pudesse servir de base imagética para a lembrança que tinha dela.

Ou seja, refiro-me não ao encontro perceptivo com a obra de Klee, mas, sim, a uma narrativa que fiz da experiência de uma lembrança da reprodução dessa obra. São tantos os aspectos distanciadores de um encontro original, direto com a obra, que poderia ser interessante pensar nesses ecos que permanecem muito além do contato com a obra mesma. Pois mesmo nesse momento, quando escrevo aqui, esses ecos se ampliam, proliferam e reverberam num novo relato do texto que escrevi, nessa nova tentativa de retradução de uma experiência imediata que tive junto a uma reprodução de uma pintura de Klee, e que eu trazia, à época, apenas como lembrança.

Mas cortemos caminho, guardando a potência de reverberação de uma experiência estética reflexiva: apresento a vocês Senecio, obra de Paul Klee, datada de 1922, que funcionou como suporte imagético da experiência que construí para meu primeiro processo de análise.

Uma reprodução como essa ficava dependurada na antessala do consultório de minha antiga analista e era com ela que eu compartilhava os momentos de espera que antecediam a esses outros encontros. Em muitos dias eu não a olhava, mas a sabia lá; sentia-me observada por ela, por seus dois olhos desiguais e sem pupilas, que pareciam querer dizer, simultaneamente, coisas diferentes. Em outros momentos, eu a observava afirmativamente, como que desejando que ela pudesse perceber, em mim, coisas que eu mesmo ignorava. Às vezes eu a negava: usava o tempo de espera não para aguardar, mas para me entreter com pensamentos de outros, voltando-me para leituras e obras alheias ou conversas com os demais companheiros de espera. De início, não tinha a menor ideia de quem teria sido o autor daquela estranha imagem que me acompanhava e que também me incomodava. Certo dia, aproximei-me da imagem e procurei saber quem era seu autor, aquele que através dela também falava comigo. Li: Klee. Naquela época não sabia ao certo quem era ele; reconhecia a sonoridade de seu nome, sabia-o renomado, mas não tinha outra referência de sua obra que não aquela figura. Seu nome passou a ressoar, então, como que numa espécie de mantra, acoplado a essa única visão, tornando-se a imagem sonora de meu próprio processo de análise. Anos depois, em meus estudos para o mestrado, tive a oportunidade e também o desejo de saber mais daquele que me tinha oferecido, sem que o soubesse, a figurabilidade de um processo tão íntimo e tão significativo quanto é o processo analítico. E de Klee, de seus escritos, retirei uma frase que tem se tornado quase que um lema para as minhas trajetórias no interior desse domínio que se estende entre a arte e a psicanálise. A proposição tão conhecida de Klee era a seguinte: "A arte não reproduz o visível, ela faz visível"; (Klee, 1920 citado por Geelhaar, 1972, p. 26); e eu, quase que imediatamente, parodiei-a, um tanto didaticamente: "A psicanálise não reproduz o audível, ela faz audível";.

Essa frase, tão densa de possibilidades, permitiu-me encontrar o sentido do que tenho hoje de meu fazer psicanalítico, em seu parentesco com o fazer artístico. Creio que a psicanálise guarda essa mesma força criadora de realidade, de visibilidade, de audibilidade, que Klee atribui à arte. No encontro psicanalítico são criadas realidades inaugurais que não existiriam sem essa confluência; e essa gênese continuada se dá tanto para o analisando quanto para aquele que ocupa o lugar de analista, quando se encontram por meio do que chamei antes de uma experiência psicanalítica reflexiva.

Cada qual cria sua própria imagem para seu processo analítico... No meu caso, a experiência que tive junto à reprodução da tela de Klee, e que se manteve em mim como lembrança, permitiu-me a uma nova compreensão do próprio processo psicanalítico, não só daquele que experienciava como analisanda, mas, também, daqueles outros dos quais venho tendo a chance de participar como psicanalista.

A reflexibilidade se expande e reverbera. É a vertigem que experimentamos ao colocarmos frente a frente dois planos especulares que se reproduzem infinitamente, até não sabermos mais dos fins e dos começos.

2. Freud e seu duplo: psicanálise reflexiva

Muitos outros encontros, marcados pela experiência estética reflexiva, seguiram-se a esse e guardaram um mesmo sentido original de transformação, de criação e de desejo de aproximação com o fazer artístico.

Foi essa direção que segui em minha dissertação de mestrado, Freud e seu duplo. Reflexões entre psicanálise e arte (Kon, 1996), na qual apresentava o fazer artístico como o duplo do fazer psicanalítico. Naquele momento, construía as bases conceituais que amparavam uma prática que já se dava: um fazer psicanalítico criador, um fazer psicanalítico reflexivo, em contraposição a um fazer psicanalítico arqueológico, que pretenderia alcançar uma suposta verdade do ser que resiste desde antes e sempre latente sob os escombros do recalcamento. Essa vertente arqueológica da psicanálise é a mesma que faz da sua relação com a arte uma relação distanciada, uma relação de deciframento. É ela quem joga obra e autor no divã psicanalítico para, num intuito restrito e restritivo, confirmar as hipóteses que ela mesma lança de antemão.

Não há, então, encontro possível.

Ao procurar ativamente aspectos latentes da obra, impulsionado por uma teoria desencarnada, o psicanalista arqueólogo só pode encontrar aquilo que ele mesmo ocultou para ser desenterrado. Não há transformação, não há criação nesse experimento. Mas se, ao contrário, aproximarmo-nos da experiência estética, oferecendo-nos receptivamente, reflexivamente, poderemos nos surpreender e, se tivermos sorte, sair transfigurados, com novos contornos.

3. "Amor"; de Clarice Lispector: cotidiano reflexivo, olhar reflexivo

Foi assim que, nesse mesmo filão de encontros metamórficos, tive a oportunidade de adensar meu contato com a obra de Clarice Lispector. Essa autora, com sua escrita intestina, impede que o leitor se distancie de seu texto e o impulsiona a uma intimidade inédita com a própria vida. Minha implicação (Kon, 1998; 2006) com "Amor"; (Lispector, 1979) foi instantânea, e se renovou, fatalmente, em meu cotidiano. Nesse conto tão conhecido, Clarice Lispector relata a experiência de revelação imediata, uma epifania – como a denominam os críticos e os religiosos –, resultado de "estados de crise ou de graça";, como os nomeia a autora.

Apresento o conto, entremeando as minhas palavras às de Clarice Lispector, com a intenção de oferecer a oportunidade de me acompanharem em minha experiência de leitura.

Um pouco cansada, Ana, mulher e mãe, retornava para sua casa carregando suas compras. Recostada no banco do bonde, na procura de algum conforto possível, sabia que tinha então, diferentemente do que em sua juventude de íntima desordem, aquilo que escolhera plantar. Era agora uma mulher que via seu jardim florescer, seus filhos crescerem, sua vida acontecer. Como um lavrador, dava a tudo sua mão, sua corrente da vida. "Todo seu desejo vagamente artístico encaminhara-se há muito no sentido de tornar os dias realizados e belos"; (Lispector, 1979, p. 18). Ana sabia que as árvores que plantara por vezes riam dela; mas se sentia, ainda assim, sólida, com raízes fundas, satisfazendo sua necessidade de ter um encaixe firme nas coisas. Esse era seu destino de mulher e ela descobria, com certa surpresa, que cabia nele como se o tivesse inventado.

Ana sabia que certas horas da tarde eram perigosas para ela: quando os móveis estavam limpos, quando cada membro da família estava distribuído em sua função, quando nada mais exigia seu empenho e atenção, quando coisa nenhuma parecia precisar dela, seu coração se apertava um pouco em espanto. Mas bastava que se precavesse um pouco nesses momentos para que tudo voltasse à tranquilidade: logo mais as crianças chegariam da escola e exigiriam sua presença e no dia seguinte os móveis estariam novamente empoeirados e sujos. E, então, nesse instante, quando cada coisa estaria em seu devido lugar, Ana faria parte anonimamente das raízes do mundo, alimentaria a vida.

Assim era bom, assim ela escolhera.

O bonde seguia seu ritmo, sacolejava. Teria ainda um tempo de descanso até sua chegada em casa. Foi quando viu, então, um cego mascando chicle parado no ponto. Ana viu aquilo que não pode nos ver. E a visão do cego, parado como nada mais, deixou-lhe o coração apertado, batendo-lhe violento e espaçado. Tentou, ainda, agarrar-se à lembrança do jantar que daria naquela mesma noite a seus irmãos; mas a visão inaudita e o movimento do bonde a sacudiram e, desprevenida, soltou a rede com as compras que trazia nas mãos. Os ovos se partiram e Ana não foi capaz de se mover. Ressurgia em seu rosto uma expressão que há muito não usava.

O bonde retomava seu movimento, as gemas escorriam. O cego ficara para trás, mas o mal já tinha sido feito.

E como uma estranha música, o mundo recomeçava ao redor. [...] Mesmo as coisas que existiam antes do acontecimento estavam agora de sobreaviso, tinham um ar mais hostil, perecível... O mundo se tornara de novo um mal-estar. Vários anos ruíam, as gemas amarelas escorriam. Expulsa de seus próprios dias, parecia-lhe que as pessoas da rua eram periclitantes, que se mantinham por um mínimo equilíbrio à tona da escuridão – e por um momento a falta de sentido deixava-as tão livres que elas não sabiam para onde ir. (Lispector, 1979, p. 21)

O que chamava de crise viera afinal. E sua marca era o prazer intenso com que olhava agora as coisas sofrendo espantada. [...] Ela que apaziguara tão bem a vida, cuidara tanto para que esta não explodisse [...] e um cego mascando goma despedaçava tudo isso. (Lispector, 1979, p. 22)

Ana observa que já há muito deixara seu ponto de parada. Desce desorientada do bonde e se vê no Jardim Botânico. Nesse Éden, é colhida por um mundo gestado naquele mesmo instante, com todo o esplendor ao seu redor. Um mundo ao mesmo tempo imaginário e de se comer com dentes, e que, fascinante, dava nojo a Ana mulher. Nesse jardim a vida se fazia no mundo.

Sentada num banco perdido, abre-se à percepção da criação continuada. Mas já era quase noite e Ana se lembra, culpada, de suas crianças. Deve retornar a casa, mas, por um instante, sente que a vida sadia que levara até então se transformara num modo moralmente louco de viver. Os dias que ela forjara haviam se rompido na crosta. Com horror, Ana percebe que pertencia à parte forte do mundo, com horror, no retorno ao lar, recebia os efeitos da criação multiplicando-se também em sua casa.

Mas, depois, vieram o marido, seus irmãos; ficaram acordadas também as crianças. Ana, um pouco pálida, ria também com eles, pois cansados do dia, felizes em não discordar, estavam dispostos a não ver defeitos. "E como a uma borboleta, Ana prendeu o instante entre os dedos antes que nunca mais fosse seu"; (Lispector, 1979, p. 29). Sabia que alguma coisa tranquila havia se arrebentado nessa tarde, uma explosão de fogo. Mas era tarde, era hora de dormir.

Acabara-se a vertigem da bondade. E, se atravessara o amor e o seu inferno, penteava-se agora diante do espelho, por um instante sem nenhum mundo no coração. Antes de se deitar, como se apagasse uma vela, soprou a flama do dia. (Lispector, 1979, p. 30)

Inútil tentar reproduzir a força do conto de Clarice Lispector. Que cada leitor tenha sua própria experiência de leitura junto a ele. Retomo-o, aqui, apenas para dar uma pálida ideia do que esse encontro gerou em mim, fazendo-me viver em eco, em meu próprio cotidiano, experiências de crise ou de graça, provocando um desnudamento de meu próprio olhar anterior, uma surpresa diante do desconhecimento que mantinha, um assombro diante de minhas próprias forças geradoras, um susto por não ter percebido o quanto deixara de ver.

Reverberações de epifania que se materializavam nas imagens que passaram a me assaltar: a do pico do Jaraguá em plena avenida Paulista, fato estranhamente inédito para alguém que, como eu, faz esse mesmo percurso algumas vezes por semana, a de um homem abandonado na calçada de uma rua movimentada de São Paulo, que cobria seus olhos, protegendo-se dos raios de sol com uma bandeira do Brasil.

O mundo tomou meu coração.

O conto de Clarice Lispector procedeu, assim, a um saneamento de meu olhar ou de minha cegueira. Fui capaz – ou não pude deixar – de ver de imediato aquilo que, certamente, não estava ausente de minha vida antes de meu encontro com seu texto, mas que só pôde ser experienciado pela atenção, pela "vertigem da bondade"; que esse ato de leitura despertou em mim.

A reflexibilidade e a transitividade continuam a ressoar em outros encontros, prolongam-se na vida cotidiana, a mais banal, fazendo-me ver aquilo que estava vedado para mim. A experiência de leitura do texto se consuma, então, num olhar reflexivo.

Penso que isso se dá – ou pode se dar – também no encontro fundante, instituinte e significador do fazer psicanalítico, quando novas conjunções reflexivas transformam os dois protagonistas da história vivida compartilhada, transformando o olhar, transfigurando, igualmente, a experiência que fazemos de nosso viver no mundo.

4. Marcel Proust: memória reflexiva

Marcel Proust foi outro autor que, ao escrever sobre a experiência de transformação diante do ato aparentemente banal de comer um pedaço de bolo molhado no chá, surgiu como fonte para releituras de mim mesma. Em Em busca do tempo perdido, obra publicada originalmente entre 1913 e 1927, Proust convida o leitor a compartilhar da intimidade do artista e aproxima o leitor da experiência que o escritor faz do mundo, em seu desejo de construção de uma obra e, também, de uma vida. Ao diferenciar a memória voluntária – aquela que diz da inteligência – da memória involuntária, Proust potencializa a memória: memória criadora de realidades, memória reflexiva.

Uma das mais belas e mais conhecidas passagens da obra de Proust é aquela narrada No Caminho de Swann, momento em que Marcel é surpreendido por uma sensação de extrema felicidade ao provar um pedaço de bolo – sua madeleine – embebido no chá de tília que lhe fora oferecido pela mãe.

Essa sensação fugaz de alegria rompe o instante anterior povoado pelo tédio e pela experiência de impotência trazida pela rememoração de uma infância que não fosse aquela das angústias extremas, do desamparo diante de sua fragilidade e da necessidade inadiável da presença materna, sentimentos ancorados no "drama da hora de dormir"; (Proust, 1913/1981, pp. 27-44), uma cena primária que precede a eclosão da memória involuntária desencadeada no saborear da madeleine.

Assim, como contraponto ao fastio e à impotência diante da vida, irrompe a magia daquele sabor e daquele aroma, que dá a Marcel a sensação de plenitude e felicidade, um prazer delicioso, isolado, sem noção de causa. Esse prazer experimentado o preenche de uma preciosa essência, essência esta que não estava nele – era ele.

Aqui, nesse primeiro momento da eclosão da memória involuntária, é a felicidade em forma pura que nasce de imediato, nasce da sensação, sem fornecer pistas de sua significação. O protagonista se esforça para fazer brotar novamente aquela experiência de plena felicidade, mas, por mais que refaça seu gesto, tornando a sentir o sabor da madeleine, não alcança, novamente, a sensação. Por mais estratégias que utilize, de enfrentamento ou de espera, o surgimento da felicidade evocada pelo naco de madeleine embebido no chá foge à sua vontade.

Marcel se pergunta a respeito dessa essência e percebe que ela surgiu do sabor da madeleine, mas sabe também que essa sensação a ultrapassa, que um segundo gole não traz novo conhecimento e que, ao contrário, só diminui a virtude do primeiro. Indaga-se, então, sobre como encontrar essa verdade, essa felicidade, como re-encontrá-la.

Grave incerteza, todas as vezes em que o espírito se sente ultrapassado por si mesmo, quando ele, o explorador, é ao mesmo tempo o país obscuro a explorar e onde todo seu equipamento de nada lhe servirá. Explorar? não apenas explorar; criar. (Proust, 1913/1981, p. 45)

É o questionamento a respeito da felicidade em sua essência que leva o narrador a perceber em si as virtudes de seu gesto: não lá fora, na realidade que o circunda, mas nos sentidos impressos em seu ser.

É com a desistência de domar a presença daquela impressão, na afirmação de uma impotência de domínio, que a sensação de bem-estar pode reaparecer; retornando por si, por seu próprio desejo, por puro capricho. E, dessa vez, as sensações puras comparecem acompanhadas de sua significação:

Mas quando mais nada subsistisse de um passado remoto, mais frágeis, porém, mais vivos, mais imateriais, mais persistentes, mais fiéis – o odor e o sabor permanecem ainda por muito tempo, como almas, lembrando, aguardando, esperando, sobre as ruínas de tudo o mais, e suportando sem ceder, em sua gotícula impalpável, o edifício imenso da recordação. (Proust, 1913/1981, p. 47)

Marcel pode agora retomar aqueles momentos que lhe pareciam perdidos, momentos em que, como outro, ele mesmo, desfrutava dos mesmos aromas e sabores, tantos anos antes, em companhia de sua tia Leôncia. E toda uma outra Combray, diferente daquela assombrada pela angústia e pela impotência, que lhe parecia apagada, inexistente ou perdida para sempre, surge-lhe com um novo frescor:

E mal reconheci o gosto do pedaço de madalena molhado em chá que minha tia me dava [...], eis que a velha casa cinzenta, de fachada para a rua, onde estava seu quarto, veio aplicar-se, como um cenário de teatro, ao pequeno pavilhão que dava para o jardim e que fora construído para meus pais ao fundo da mesma [...]; e, com a casa, a cidade toda, desde a manhã à noite, por qualquer tempo, a praça para onde me mandavam antes do almoço, as ruas por onde eu passava e as estradas que seguíamos quando fazia bom tempo. E, como nesse divertimento japonês de mergulhar numa bacia de porcelana cheia d'água pedacinhos de papel, até então indistintos e que, depois de molhados, se estiram, se delineiam, se colorem, se diferenciam, tornam-se flores, casas, personagens consistentes e reconhecíveis, assim agora todas as flores do nosso jardim e as do parque do Sr. Swann, e as ninfeias do Vivonne, e a boa gente da aldeia e suas pequenas moradias e a igreja de Combray e seus arredores, tudo isso que toma forma e solidez, saiu, cidade e jardim, da minha taça de chá. (Proust, 1913/1981, p. 47)

Essa é a cena inaugural da memória involuntária narrada por Marcel Proust: desencravada da sensação pura, do sabor e do aroma, da percepção, reaparece a lembrança, de outro tempo e de outro lugar, lembrança que se supunha perdida ou inexistente. Mas tal recordação ressurge através de uma história nova que, paradoxalmente, re-aparece, e não pelo gesto de vontade do herói, não por seu esforço, não por sua inteligência, mas, sim, por um movimento autônomo da sensação, do acaso, da imersão na percepção, da necessidade da própria memória readquirir contornos no presente. A felicidade e a certeza desencadeadas pela sensação provêm, então, nesse primeiro momento, do reencontro com um passado aparentemente perdido.

O texto de Proust é engenhoso; seu encontro com a felicidade, seu desamparo diante de sua perda e a impotência em mantê-la ou reencontrá-la, a surpresa reeditada de seu reaparecimento formulado, agora, como recordação, me toca com o que, dentro de uma tradição psicanalítica, denominaria estranha familiaridade (Kon, 2002).

E, pela identificação com a narrativa de estranhamento de Proust, posso retomar, através da espontaneidade de minha memória, circunstâncias singulares que povoam minha existência e que demonstram esse mesmo poder, justamente por serem indeléveis. Aqui experimento a sensação de familiaridade com a experiência de outro.

Mas, passo a outro momento de Em busca do tempo perdido, em que Marcel, já no último volume da obra de Proust, não se contenta mais em ser apenas visitado pela sensação de felicidade e pelas recordações correspondentes; ao contrário, procura ativamente entender o sentido dessa felicidade, resolver seu enigma.

Chegando à casa da Princesa de Guermantes, Marcel é novamente capturado pela memória involuntária. Evitando ser atropelado por um carro, afasta-se rapidamente, recuando e tropeçando em pedras irregulares do calçamento. Buscando se reequilibrar, é tomado pela mesma sensação de felicidade que lhe fora suscitada em diversas épocas da vida: pela visão de árvores que lhe pareciam as mesmas de Balbec, pelos sons que lhe transportavam aos sinos dos campanários de Martinville, pelo sabor e odor da pequena madeleine que lhe trazia uma outra Combray e por outras tantas sensações que pareciam precipitar-se nas últimas sonatas de Vinteuil. Aqui, como nesses outros momentos, todas as suas dúvidas e inquietações eram dissipadas.

A felicidade, conclui o narrador, era a mesma, a diferença residia nas imagens invocadas. Se a madeleine chamava sua infância em Combray, a irregularidade do calçamento lhe trazia a sensação experimentada sobre dois azulejos desiguais no batistério de S. Marcos, em Veneza, recuperando outras recordações dessa época e local.

Pergunta-se Proust: "Mas por que me tinham, num como noutro momento, comunicado as imagens de Combray e de Veneza uma alegria semelhante à da certeza, e suficiente para, sem mais provas, tornar-me indiferente à idéia da morte?"; (Proust, 1927/1995, p. 149).

E toda outra série de sensações o invade: o ruído feito por uma colher o transporta ao momento em que a roda do trem que o levava em viagem é consertada; a sensação do tato desencadeada pelo contato com o guardanapo engomado o leva a Balbec, não a Balbec de seu passado, pois agora Balbec era livre das imperfeições de sua percepção, pois agora nenhuma fadiga ou tristeza o tomava. Diz Proust: "A impressão foi tão intensa que tomei pelo atual o momento imaginário"; (Proust, 1927/1995, p. 150).

Nesse momento, não é mais suficiente o encontro com o passado revivido, tal como o fora na cena inaugural da madeleine. Não é ao momento anterior, o passado tal como ele teria sido, ao qual se dirige Proust, não é um passado revisitado que Marcel descobre ou cria, mas, sim, aquelas sensações que, guardadas pelo esquecimento e que conservando seu lugar, seu tempo, sua distância, podem ser respiradas como

[...] um ar novo, precisamente por ser um ar outrora respirado, e o ar mais puro que os poetas tentaram em vão fazer reinar no Paraíso, e que não determinaria essa sensação profunda de renovação se já não houvesse sido respirado, pois os verdadeiros paraísos são aqueles que perdemos. (Proust, 1927/1995, p. 152)

E, assim, o narrador alcança a sua proposição:

Deslizei célere sobre tudo isto, mais imperiosamente solicitado como estava a procurar a causa dessa felicidade, do caráter de certeza com que se impunha, busca outrora adiada. Ora, essa causa, eu a adivinhava confrontando entre si as diversas impressões bem-aventuradas, que tinham em comum a faculdade de serem sentidas simultaneamente no momento atual e no pretérito [...], fazendo o passado permear o presente a ponto de me tornar hesitante, sem saber em qual dos dois me encontrava; na verdade, o ser que em mim então gozava dessa impressão e lhe desfrutava o conteúdo extratemporal, repartido entre o dia antigo e o atual, era um ser que só surgia quando, por uma dessas identificações entre o passado e o presente, se conseguia situar no único meio onde poderia viver, gozar a essência das coisas, isto é, fora do tempo. (Proust, 1927/1995, p. 152)

O que temos aqui é a explicitação da sensação de felicidade experienciada sem distanciamento junto à madeleine. Mas seu desejo é o de entender a razão, a lógica da certeza evocada por essas sensações naturais de odor, sabor, tato, audição e visão. E, aqui, o simples reencontro com a memória de um acontecimento passado – o saborear da madeleine – não é mais suficiente para dar conta da experiência de plenitude. Aqui, o tempo encontrado não é o do passado experienciado, mas, sim, um tempo fora do tempo, uma experiência sem objeto suporte. O que se procura guardar e definir não é a memória dos acontecimentos pretéritos, mas uma nova-velha memória, que sem presente ou passado, cria outra realidade, inserida num outro tempo.

Esse novo mundo criado é aquele habitado pelo artista, aquele que vive a verdadeira vida. O herói, o artista, é esse ser estrangeiro, o habitante desse mundo dos extras: extratemporal, extraespacial, extrassexual. Esse é o homem capacitado para extrair ou criar as regras gerais, explicitando a lógica invisível que tece a experiência humana.

Este é o ser que pode "imobilizar, isolar, um pouco de tempo em estado puro"; (Proust, 1927/1995, p. 154).

Mas que um som já ouvido, um odor outrora aspirado, o sejam de novo, tanto no presente como no passado, reais sem serem atuais, ideais sem serem abstratos, logo se libera a essência permanente das coisas, ordinariamente escondida, e nosso verdadeiro eu, que parecia morto, por vezes havia muito, desperta, anima-se ao receber o celeste alimento que lhe trazem. Um minuto livre da ordem do tempo recriou em nós, para o podermos sentir, o homem livre da ordem do tempo. E é compreensível que este, em sua alegria, seja confiante, apesar do simples gosto de uma madeleine não parecer logicamente encerrar as causas de tal alegria, é compreensível que a palavra "morte"; perca para ele a significação: situado fora do tempo, que poderá temer do porvir? (Proust, 1927/1995, pp. 154-155)

Assistimos ao nascimento de um novo homem, aquele que por meio da experiência perceptiva alcança a essência das coisas, aquele que, para além das categorias arbitrárias de tempo e espaço, de realidade e imaginação, de coisa e de ideia, reencontra a verdade, o cerne, a certeza, a plenitude e a eternidade. Esse ser é o artista, ou todos nós, que fazemos de nossa memória uma memória criadora, criadora de nossa história, de nossa experiência do mundo.

É a memória reflexiva que se apresenta como possibilidade por meio do romance de Proust, uma memória que se apoia na sensação simples e que nos re-historiciza, realocando-nos na narrativa que propomos para nossa vida, abrindo-nos ao tempo, tempo este como fluir contínuo, que se diferencia internamente, tempo como contração e dilatação de si mesmo, tempo como aquilo que se diferencia no que já ganhou sua forma e também naquilo que está por vir. Esse novo homem, identificado por Proust ao artista, trabalha, partindo da percepção a mais simples, para se encontrar com a sua própria experiência do mundo sensível, por meio de uma percepção reflexiva e de uma memória, também, reflexiva.

Aqui, novamente, por meio de minha experiência de leitura da narrativa de Proust, reencontro uma experiência psicanalítica criadora, quando compreendo a memória, não como memória de acontecimentos sofridos a serem relembrados, mas, sim, como memória criadora de nossa própria história. A psicanálise aponta não para uma atividade arqueológica, que desejaria desenterrar os tesouros de uma história traumática que respira ainda em estado de latência, mas, sim, para um fazer capaz de criar uma história elaborada no pretérito-sempre-presente. A narrativa da livre-associação, própria da psicanálise, constitui-se em instrumento de recuperação/criação de uma história que jamais foi vivida nos termos de sua reconstrução. É assim que, como o herói proustiano, passamos a habitar, por meio da memória reflexiva, em nossas análises, esse lugar extratemporal, fazendo de nosso tempo, de nossa história, o resultado de nossa própria construção.

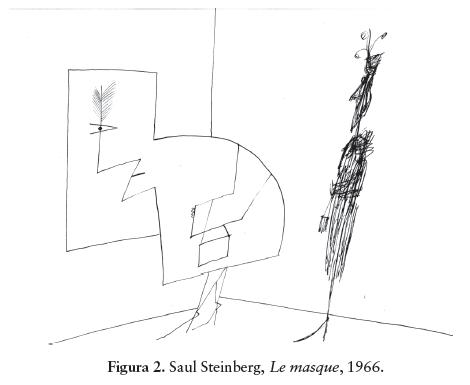

5. Steinberg: reflexividade e cumplicidade

Para terminar, gostaria de lhes trazer uma última imagem que traduz a ideia de experiência reflexiva e transitiva que procuro apresentar aqui.

Essa imagem é de Saul Steinberg que, juntamente com Arshile Gorky, Willem de Kooning, Mark Rothko, artistas americanos do pós-guerra, procurou marcar a arte colocando no centro de sua obra o problema da identidade.

Em uma entrevista, publicada na ocasião do lançamento de sua obra The new world, em 1965, Steinberg declara:

A epígrafe deste meu trabalho é "cogito ergo Cartesius est";, ou seja, "penso, logo Descartes existe";... Para mim, isto quer dizer que aquilo que eu desenho é do desenho, ou seja, que o desenho deriva do desenho. Minha linha quer relembrar constantemente que ela é feita de tinta. Eu peço a cumplicidade de meu leitor que transformará esta linha em significação, ao utilizar nossa fonte comum de cultura, de história, de poesia. A contemporaneidade neste sentido é cumplicidade. O leitor, ao seguir minha linha com seus olhos, se torna um artista. Eu olho, logo Steinberg existe. (Steinberg 1966 citado por Butor, 1966)

O desenho diz por si só.

As palavras de Steinberg vêm num acréscimo e nos fazem caminhar um pouco mais.

Seu desenho, marcado intencionalmente por linhas de tinta, figura a cumplicidade da reflexibilidade; geramo-nos, concomitantemente, obra e leitor; nessa amálgama de experiência tornamo-nos, ambos, vivos. Necessitamos um do outro – obra e leitor – para adquirir nossa própria feição.

Steinberg, com suas palavras, pede que nosso olhar lhe garanta a existência, que transformemos, por nossa presença, suas linhas de tinta em realidade significativa.

Autor e obra pedem que, dessa congenialidade identitária, façamos de seu traço e de sua vida, expressão; pedem, ainda, o nosso esforço recíproco, o de fazer de nossa vida uma vida em que a experiência se torne reflexiva, em que nosso olhar se torne reflexivo, em que nossa memória se torne reflexiva, fazendo com que desses encontros nasça nosso próprio mundo povoado de significações inéditas e singulares, mas criadas, sempre, na cumplicidade.

Esses encontros marcados pela experiência estética geraram também novas possibilidades para meu trabalho clínico, quando a reflexibilidade e a transitividade de minha leitura, de meu olhar, de minha escuta, de minha memória, de minha capacidade perceptiva, trabalham na cumplicidade necessária para a transformação dos dois experienciadores que juntos compõem o par psicanalítico, cada qual dentro de sua própria triangularidade. Oferecemo-nos a nós, ao outro e ao mundo, concomitantemente, como os três vértices do triângulo: somos, simultaneamente, obra, experiência e experienciador, de nós, do outro e do mundo. Nessas reverberações, nessas múltiplas experiências reflexivas construímos o nosso modo de estar, mutante e flexível, no mundo.

Nesse momento em que finalizo meu texto, pratico, aqui também, um ato reflexivo. Na retomada desses meus encontros com o que denominei experiências estéticas pude, mais uma vez, transformar-me. A sequência e o sentido que construí para este texto me foram dados no próprio ato de escrita. Nessa empreitada, conduzida pelo pensamento pautado na causalidade específica da psicanálise, a causalidade do a posteriori, a causalidade do só depois, fiz uma leitura inaugural da significação que tenho de meu próprio caminho.

E, assim, depois deste percurso em que procurei trazer as marcas de meus encontros reflexivos, quando pude, com alguma nitidez, vislumbrar transformações em mim mesma, só me resta desejar que a experiência de reflexibidade, na forma da cumplicidade a que se refere Steinberg, torne-se, mais uma vez, presente em sua potência e reverbere.

Referências

Butor, M. (1966). Le masque. In M. Steinberg. Le masque. Paris: Maeght. [ Links ]

Geelhaar, C. (1972). Paul Klee et le Bauhaus. Neuchâtel: Ides et Calendes. [ Links ]

Klee, P. (1920). Schopferische konfession. Tribune der Kunst und Zeit, 13, 28-40. [ Links ]

Kon, N. M. (1995). Espera em três tempos. Revista Percurso, São Paulo, (15), 49-54. [ Links ]

______. (1996). Freud e seu duplo. Reflexões entre psicanálise e arte. São Paulo: Edusp/Fapesp. [ Links ]

______. (1998). Clarice Lispector: "certas presenças permitem a transfiguração";. Revista Percurso, São Paulo, (21), 23-29. [ Links ]

______. (2002). Proust e Freud: memória involuntária e o estranhamente familiar. In D. Calderoni. (Org.). Psicopatologia: vertentes, diálogos: psicofarmacologia, psiquiatria, psicanálise. São Paulo: Via Lettera. pp. 133-151. [ Links ]

______. (2006). "Da existência à vida";: homenagem a Clarice Lispector. Revista Brasileira de Psicanálise, São Paulo, 40(2), 147-151. [ Links ]

Lispector, C. (1979). Amor. In C. Lispector. Laços de família (11a ed.). Rio de Janeiro: José Olímpio. [ Links ]

Proust, M. (1913/1981). No caminho de Swann [Du côté de chez Swann]. (Mário Quintana, trad.). Rio de Janeiro: Globo. (Em Busca do Tempo Perdido, vol. 1). [ Links ]

______. (1927/1995) O tempo redescoberto [Le temps retrouvé] (12a ed.). (Lúcia Miguel Pereira, trad.). Rio de Janeiro: Globo. (Em Busca do Tempo Perdido, vol. 7). [ Links ]

Steinberg, S. (1966). Le masque. Paris: Maeght. [ Links ]

Endereço para correspondência

Endereço para correspondência

Noemi Moritz Kon

Rua Augusta, 2445/ 2

01413-000 – São Paulo – SP

tel.: 11 3083-6193

E-mail: noemi.m.kon@gmail.com

Recebido: 13/10/2011

Aceito: 28/10/2011

* Noemi Moritz Kon é psicanalista. Membro do Departamento de Psicanálise do Instituto Sedes Sapientiae, Mestre e Doutora de Psicologia Social do Instituto de Psicologia da USP, é autora de Freud e seu duplo; reflexões entre psicanálise e arte (Edusp/Fapesp, 1996); A viagem: da literatura à psicanálise (Companhia das Letras, 2003) e organizadora de 125 contos de Guy de Maupassant (Companhia das Letras, 2009).

1 Esse artigo é o resultado retrabalhado da conferência "O que me lê";, apresentada no III Encontro sobre Literatura e Psicanálise da Unicamp (12º Congresso de Leituras do Brasil), organizado por Mario Eduardo Costa Pereira em 1999, e reapresentada em 2006, no curso de Especialização em Teoria Psicanalítica da UnB, organizado por Terezinha Viana de Camargo.