Serviços Personalizados

Journal

artigo

Indicadores

Compartilhar

Temas em Psicologia

versão impressa ISSN 1413-389X

Temas psicol. vol.17 no.2 Ribeirão Preto 2009

DOSSIÊ "PSICOLOGIA, VIOLÊNCIA E O DEBATE ENTRE SABERES"

Fotografia como arte do trauma e imagem-ação: jogo de espectros na fotografia de desaparecidos das ditaduras na América Latina

Photography as the art of trauma and image-action: light game in the photographs of missing people in Latin America dictatorships

Márcio Seligmann-Silva

Instituto de Estudos da Linguagem (IEL), Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) - São Paulo - Brasil

RESUMO

Ernst Simmel, autor de Kriegsneurosen und psychisches Trauma (1918), descreveu o trauma de guerra com uma fórmula que deixa clara a relação entre técnica, trauma, violência e o registro de imagens: "A luz do flash do terror cunha/estampa uma impressão fotograficamente exata". Este trabalho procura analisar a relação entre fotografia e trauma no contexto das ditaduras da América Latinas entre os anos de 1960 e 1980. Ele parte de uma reflexão sobre as imagens na sua relação com a violência e sobre a nova era digital, que favorece uma cultura da amnésia. Esta cultura, paradoxalmente, é marcada pela necessidade quase que patológica do indivíduo contemporâneo de registrar tudo em imagens. Na América Latina, vivemos o impasse de habitarmos ao mesmo tempo a modernidade técnica analógica, com seu desejo de memória, e a era das imagens eletrônicas, com seu desejo de pós-história.

Palavras-chave: Fotografia e trauma, Imagens da violência, Imagens do desaparecimento.

ABSTRACT

Ernst Simmel, author of Kriegneurosen und psychisches Trauma (1918), described the trauma of war with a formula that clarifies the relationship among technique, trauma, violence and the recording of images. "The flash light of terror prints a photographically exact impression". This article tries to analyse the relation between photography and trauma in the context of the Latin American dictatorships in the years 1960-1980. It's departing point is a reflexion about the images in its relation to violence as well as about our new digital age that favor a culture of amnesia. This culture, paradoxically, is characterized by the almost pathological necessity to register everything in images. In Latin America we live the impasse of living at the same time the analogical technical modernity, with its memory wish, and the electronic images age, with its post history wish.

Keywords: Photography and trauma, Images of violence, Images of missing people.

A desaparição da fotografia

O fim da foto analógica pode ser pensado como mais um momento de um processo em direção à digitalização de nosso universo real. Matrix não seria, desse ponto de vista, nossa origem, mas, antes, o nosso fim. Lembrando e deslocando o sentido de uma frase de Karl Kraus, cara a Walter Benjamin: "A origem é o fim" (Benjamin, 1985, p. 229). Este processo inicia-se pelo campo mais passível de se digitalizar, mais leve, ou seja, nosso universo comunicacional.

Todas nossas bases de informação estão se digitalizando, portanto era de se esperar que logo esta passagem para a fotografia digital deveria ocorrer, assim como o livro, o jornal, nossas contas, recibos, cartas etc. estão também passando para o registro digital. No caso específico da fotografia, o que perdemos com esta passagem para o digital? Perdemos muitas coisas: antes de mais nada, o filme e todos os procedimentos mecânicos e químicos a ele vinculados, com destaque para a revelação. Esta implicava um espaçamento temporal entre o ato fotográfico e a possibilidade de se visualizar a imagem captada. O tempo da foto digital é vertiginoso, imediato, é um tempo sem-tempo. Ele capta, como a foto analógica, o aqui e agora, mas, diferentemente desta, apresenta imediatamente a imagem no visor digital da câmara. Por outro lado, esta imagem captada é apenas a base para futuros trabalhos de intervenção na imagem. Portanto, a foto digital não se limita a superar o espaçamento temporal entre o ato da captura da imagem e o da revelação. Ela, como veremos melhor, põe em questão a própria unidade espaço-temporal que está na origem da foto. Esta mudança de temporalidade tanto reflete um aceleramento generalizado da vida provocado pela virada digital (ela põe tudo em andamento, acelera as comunicações e transformações, abala tudo que se quer estático), como aponta para uma consequência desta aceleração: a dissolução das identidades e dos espaços.

O digital corresponde ao mundo em processo de liquefação, de quebra das identidades e das fronteiras. Se a fotografia analógica era digital no sentido estrito que ela também tinha a ver com nossos dedos, que estavam na origem do ato fotográfico, ela era digital também no sentido de ser-lhe atribuída uma estabilização de nossas identidades. As fotos de identificação faziam parte da relação da foto analógica com o estágio de desenvolvimento das técnicas de controle social em uma sociedade que ainda atribuía uma certa estabilidade à identidade das imagens. As fotografias, não por acaso, acompanhavam nossa impressão digital na carteira de identidade. Este tipo de identificação está sendo substituído por outros meios, como a leitura dos olhos e de nossos códigos genéticos. Logo a carteira de identidade com a fotografia será dispensável.

Ocorre, portanto, um abalo nesta passagem da fotografia analógica para a digital. Um abalo na credibilidade das imagens. Estas deixam de atestar, de testemunhar, ou, se o fazem, o testemunho ganha um novo caráter, mais performático, como acompanhamos no caso das fotos da prisão de Abu Graib. A onipresença dos dispositivos de captação transforma todo real em citacion à l'ordre du jour. A fotografia era pensada como índice capaz de designar e atestar uma singularidade física de um aqui e agora. Este aqui e agora foi abalado pela era das imagens eletrônicas. As imagens agora se tornam mais maleáveis, manipuláveis. Não que a foto analógica não permitisse as manipulações, como cortes de personagens nas fotos e retoques, mas é evidente que a fotografia digital multiplica estas possibilidades de moldagem das imagens. O isto ocorreu, ou o isto foi assim, da fotografia analógica, é posto em questão pela inscrição digitalizada. Os famosos fotogramas de Moholy-Nagy e de Man Ray (fotos obtidas sem uma câmera e com a simples sobreposição de objetos em superfícies sensíveis à luz) não podem servir mais de síntese do funcionamento da fotografia digital, como o serviam para pensarmos a foto analógica. Este abalo pode ser comparado àquele detectado por Benjamin (1985) em seu texto de 1936, A obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica. Para esse autor, vale lembrar, a fotografia significou um "violento abalo da tradição" (Benjamin, 1985, p. 169), ou seja a despedida de nossa relação com a tradição. A visão de mundo correspondente à teoria da fotografia de Benjamin já apresenta um universo cada vez mais achatado no seu próprio presente. Podemos dizer que a era digital potencializou ainda mais este mergulho no presente.

A fotografia, enquanto técnica, máquina de registrar o instante, arrancando-o da continuidade do tempo, congelando um momento com seu olhar de Medusa, pode ser aproximada da cena do trauma, tal como ela foi descrita por Freud em seu Para além do princípio do Prazer, e da cena do choque, como Benjamin o pensou em seu ensaio Sobre alguns temas em Baudelaire. Ernst Simmel, autor de Kriegsneurosen und psychisches Trauma (1918), descreveu o trauma de guerra com uma fórmula que deixa clara a relação entre técnica, trauma, violência e o registro de imagens: "A luz do flash do terror cunha/estampa uma impressão fotograficamente exata" ("Das Blitzlicht des Schreckens prägt einen photographisch genauen Abdruck", citado por A. Assmann, 1999, 157 e 247). As imagens do trauma, obsessivamente reiteradas e impossíveis de serem assimiladas, devem ser aproximadas das imagens fotográficas e, com mais razão, das imagens eletrônicas. O 9/11 foi um exemplo eloquente deste ser traumático das imagens midiáticas. Observando esta relação da imagem fotográfica com a traumática - ambas congelam o tempo, achatam-no em uma bidimensionalidade avessa à simbolização - podemos pensar também na sua capacidade de apontar para o real. Como índice, escritura de sombra e luz, a foto é um fragmento do mundo e não sua simbolização. Mas o próprio Benjamin apontou para um outro lado deste elemento traumático da técnica de criar imagens. Falando do cinema (que com a montagem incorpora também o choque como princípio estético), ele indicou uma capacidade terapêutica via esta performance que abala. Estes dispositivos nos treinam para a vida pontuada por choques e rupturas. Além disto, com Benjamin, também podemos ver tanto o cinema como a fotografia como capazes de abrir aquilo que ele denominou de inconsciente ótico. Este revela novos aspectos insuspeitos de nosso corpo e de nossos gestos. Valorizando a recepção tátil das imagens, que Benjamin retoma de Lucrécio, podemos pensar na capacidade destas de criar esteios para nosso mundo. Ou seja: as imagens técnicas, e de modo mais radical, as imagens eletrônicas, servem tanto de reprodução do abalo e de potenciação do trauma, como também podem servir de terapia de choque. Evidentemente, cada imagem resolverá esta ambiguidade a seu modo, conforme também o seu modo de recepção.

É verdade que a foto digital mantém uma origem metonímica que ela compartilha com a foto analógica. A fotografia continua a ser foto-grafia, ou seja, uma inscrição feita pela luz. O princípio da captura do mundo por meio de uma janela é mantido. Podemos reescrever, reelaborar à vontade a imagem, mas, enquanto falamos de fotografia digital, ainda mantemos a origem da imagem no recorte de um pedaço do mundo. Mas se a sua relação umbilical com o mundo não é posta em questão, a própria verdade o é. No limite, é a verdade do mundo que é posta em suspensão por esta técnica. Ela já apresenta o mundo como digitalizado, como parte de um código binário, e pode multiplicá-lo (ou diminuí-lo) e transformá-lo como o agente da fotografia quiser. E aqui entramos em um outro aspecto essencial desta revolução digital. O abalo na capacidade de atestação das fotos implica uma transformação na própria figura do fotógrafo e de seu papel na composição das fotografias. Antes, a reprodução das fotos permitia uma manipulação qualitativamente e quantitativamente muito inferior à dos atuais softwares. Agora, o receptor das fotografias se torna um fotógrafo de segunda ordem. Ele está apenas dispensado da tarefa de capturar a imagem primária. Sua liberdade de intervenção nas imagens é tão grande que ele também pode ser denominado de agente da fotografia. A figura clássica do fotógrafo morre junto com a fotografia analógica.

Aquele abalo detectado por Benjamin, gerado pelo desenvolvimento das técnicas de reprodução, era para ele o outro lado da crise e da renovação da humanidade. Agora, também podemos dizer que a metáfora fotográfica digital representa apenas um aspecto da revolução em nossa visão de mundo. Ela permite visualizar algumas de suas facetas. A própria fotografia digital é apenas um pequeno fato se colocado ao lado da verdadeira revolução por que passamos agora, que é, antes de mais nada, uma revolução no nosso próprio organismo. A possibilidade de se manipular imagens é apenas um fenômeno menor se comparado à nossa possibilidade de sintetizar a vida. Vivemos não a era da reprodução técnica, mas sim da síntese técnica não só de imagens, mas também de corpos, de organismos. É esta nova virada na "reprodução técnica" (que passa a ser síntese), a virada biológica, que está no centro de nossas sociedades hoje. É desta entronização do biológico que derivarão as próximas mudanças de peso em nossas vidas.

Não podemos deixar de perceber também que a imagem digital ainda abala a temporalidade ligada à fotografia analógica em outro aspecto, além da superação do tempo da revelação. Benjamin notara que, no que toca à fotografia (analógica), as bases e suportes materiais da foto não tinham mais a importância que possuíam no contexto das artes tradicionais. Em um quadro, num desenho e numa escultura, a base material é desgastada pelo tempo. Daí porque a escultura, para Benjamin, era o exemplo máximo da arte aurática, ou seja, daquela modalidade tradicional da arte que corresponde a um mundo onde o passado se conecta ao presente como tradição. A unidade da pedra que origina a estátua seria uma manifestação da existência de idéias eternas. À fotografia, com a sua reprodutibilidade que lhe é essencial, corresponderia uma sociedade na qual não haveria mais espaço para esta crença em ideias eternas. Mas Benjamin, que não pôde ver a revolução digital, não levou suficientemente em conta nosso verdadeiro culto das fotos antigas. O desgaste do papel fotográfico e a cor sépia das fotos antigas fazem destas objetos cobiçados, verdadeiros representantes de uma era na qual o tempo ainda podia se inscrever nas bases materiais da fotografia. Se é verdade que o álbum de fotografias, arquivo da memória da família, ainda não está totalmente desbancado, é difícil, por outro lado, imaginar que ele poderá resistir por muito tempo. Hoje, vivemos uma fase de transição na qual enviamos nossas fotos para revelar (na verdade para imprimir) nas mesmas lojas de fotografia que ainda vendem os últimos rolos de filme analógico. Em breve, o armazenamento será totalmente digitalizado. Álbuns eletrônicos (celulares, relógios, e outras telas eletrônicas, além de nossos computadores) substituirão as bases de papel.

Podemos falar de uma desaparição da fotografia. Trata-se de uma desaparição paradoxal, de algo que justamente foi criado para registrar o que potencialmente logo desaparece. A fotografia em papel guardava uma presença, uma densidade que foi e é muito explorada pelas artes plásticas. As potencialidades artísticas da fotografia analógica certamente nunca foram tão exploradas antes da fase de sua desaparição. É como se, diante de seu fim, a fotografia analógica se tornasse ainda mais eloquente como uma metáfora ambígua de nossa memória, que é sempre inscrição da presença e de seu apagamento. Decerto já possuímos muitas grandes obras de arte na base digital, mas o princípio da fotografia analógica ainda deverá produzir muitas grandes obras também.

Muitos outros elementos da fotografia tradicional são abalados, em menor ou maior escala, pela foto digital. Por exemplo, os direitos autorais. Sabemos como este tema já era complicado na era da fotografia analógica. Mas, com o tempo, desenvolveram-se procedimentos de garantia de respeito à autoria das imagens. Com a fotografia digital, que só pode ser compreendida com a paralela abertura do universo da web, esta questão ganhou uma dimensão inaudita. Além da facilidade de manipulação e de multiplicação das imagens, a incrível capacidade de circulação delas acrescenta mais uma dificuldade para se controlar os direitos autorais. Na era digital a autoridade do fotógrafo é posta em questão. Esta autoridade também é abalada pela fantástica democratização dos aparelhos fotográficos. Todos agora somos fotógrafos, e com isso se indica não apenas que somos agentes da fotografia enquanto manipuladores e agentes na sua circulação: todos atuamos na própria captação das imagens. Uma criança de cinco anos já possui hoje sua primeira câmera digital. Além disso, a câmera digital, na medida em que nos possibilita um acesso imediato às imagens capturadas e como não depende de sua tradução para um meio duro, propicia uma multiplicação do próprio ato de captura de imagens. É uma banalidade afirmar que fotografamos muito mais na era digital. Se esta multiplicação quantitativa significa uma elevação qualitativa é uma questão ainda a ser respondida. De qualquer modo, estas fotografias, mais e mais assumem o caráter de pós-fotografias: são inscrições imagéticas eletrônicas de outra qualidade que ainda não sabemos exatamente como definir. A multiplicação quantitativa de imagens pode ser explicada não só pela facilidade técnica, mas também por uma necessidade quase que patológica do indivíduo contemporâneo de registrar tudo em imagens. "Glorificar o culto das imagens (minha grande, minha única, minha primitiva paixão)" ["Glorifier le culte des images (ma grande, mon unique, ma primitive passion)]", escreveu Baudelaire (1975, p. 701). Estas palavras caracterizam também o indivíduo contemporâneo com sua sede de construir uma casa em um mundo onde tudo se liquefaz. Como suas imagens também são líquidas, ele não para de inscrevê-las. Nossa era de museus e arquivos é uma filha de nosso descolamento da tradição e, mais recentemente, de nossa crise quanto aos limites do próprio humano.

A arte da desaparição e do renascimento

O texto que acabo de apresentar aqui, com poucas mudanças, acompanhou o catálogo da exposição A última foto, de Rosângela Rennó, na Galeria Vermelho em São Paulo, em 2006. Esta artista é uma das que conseguem, hoje, levar mais adiante o trabalho com a fotografia como uma reflexão sobre a memória, o desaparecimento e a própria questão - para mim fundamental - da relação entre as imagens fotográficas e a violência. As obras de Rosângela Rennó podem ser vistas e lidas dentro da antiquíssima tradição da reflexão sobre a memória como uma inscrição. Dentre os textos mais importantes desta tradição, destaca-se uma conhecida passagem de Aristóteles. Nela, o filósofo nos dá elementos para pensar a atual diluição das bases de nossa memória cultural. Ele descreve nosso aparelho anímico como um dispositivo onde as mensagens se inscrevem com maior ou menor durabilidade, conforme a sua constituição. Para ele, cada pessoa possuiria uma determinada consistência de superfície mnemônica, que ele aproximou da noção antiga de "bloco de cera" (a metáfora por excelência para a memória na Antiguidade), o que determina a sua capacidade de reter mais ou menos informações. Aristótles (1995) afirma:

[...] em certas pessoas, devido à incapacidade ou idade, a memória não se dá mesmo sob um forte estímulo, como se o estímulo ou selo fosse aplicado à água que corre; enquanto em outras, devido ao desgaste, como em paredes antigas de prédios, ou à dureza da superfície de apoio, a impressão não penetra. Daí os muito novos e os muito velhos terem memória fraca; eles estão no estado de fluxo: o jovem devido ao seu crescimento, o idoso, devido à sua decadência. Pelo mesmo motivo, nem o muito veloz, nem o muito vagaroso parece ter boa memória, os primeiros são mais úmidos do que deveriam ser e os últimos mais duros; nos primeiros a imagem não permanece na alma, e nos últimos ela não deixa nenhuma impressão. (450b 1-10)

Nossa era está em "estado de fluxo" e é marcada pela velocidade da circulação. Rosangela Rennó constrói dispositivos que nos ajudam a refletir sobre esta nossa condição paradoxal de submersos em imagens e ao mesmo tempo de amnésicos. No seu catálogo O arquivo universal e outros arquivos, encontramos várias obras com base fotográfica que representam muito bem esta pesquisa artística em torno do estatuto das imagens. Limito-me a destacar alguns exemplos.

A série "Parede cega" (1998-2000) (Rennó, 2003) agrupa várias molduras que lembram molduras fotográficas tradicionais, só que sem imagem alguma. O título parede-cega - uma parede sem abertura - remete à ideia de que a fotografia emoldurada na parede pode ser vista como uma janela no espaço-tempo. As molduras são apresentadas como que afundadas na parede, como se elas tivessem sido viradas de costas. Na verdade, trata-se de fotografias doadas ou adquiridas em feiras de artigos de segunda mão (Rennó, 2003, p. 62), que foram pintadas e colocadas sobre painéis de espuma e lycra e fotografadas por Vicente de Mello. Mas podemos também interpretar essas fotos pintadas de cinza como espelhinhos cegos: uma superfície de inscrição mais próxima a da superfície da água que corre, mencionada na passagem acima de Aristóteles. A cor da obra remete à cor de um negativo fotográfico. Tudo é cego nesta obra que revela - com o perdão do jogo de palavras - o ponto cego da nossa visão fotográfica. Ao olharmos esta série, vemos apenas a falta, a desaparição, sem seu avesso de presença, sem o enfático "isto foi - isto é" que toda fotografia parece dizer. Vemos apenas o "isto não é", ou - pensando em termos de uma economia sublime, de uma estética do silêncio e da falta para indicar o irrepresentável - assistimos nesta obra simplesmente ao "Isto é" ou o "How is it" becketiano. Vemos a imagem como pura performance, sem o lastro da referencialidade. Trata-se do dispositivo fotográfico de apresentação cegado e que remete a uma espécie de cegueira que também constitui a recepção da fotografia. Podemos pensar, assim, que a moldura da foto é esta própria cegueira, uma falta e um desejo que quer se saciar na inscrição de luz - que neste caso não acontece na sua totalidade. Encontramos apenas molduras vazias. Suportes à espera de um olhar.

No mesmo catálogo, a série "Corpos da alma II" (1990-2003) (Rennó, 2003), um conjunto de fotografias de jornal que sofreram alguma intervenção digitalmente, trabalha com fotografias dentro de fotografias. Pessoas carregam fotos em passeatas ou em ambientes familiares (Figura 1). As pessoas que se transformam em porta-retratos são apresentadas em imagens ampliadas de tal modo que parecem fotos de jornal com seus pontos fotográficos superdimensionados. Aqui é a foto-presença, a foto-corpo, que está em jogo. A fotografia é apresentada como um Ersatz das pessoas, sejam elas líderes políticos ou parentes desaparecidos. A fotografia se apresenta aqui como testemunho de uma fé política, ou testemunho jurídico, ou ainda, testemunho dos fatos, tal como costumamos ver as fotos dos jornais. As fotos de fotos servem para apresentar a fotografia como um dispositivo capaz de incorporar outras imagens. Trata-se de uma metaimagem, imagem da imagem que aponta para as imagens como criação e construção do mundo, no mesmo gesto em que, paradoxalmente, apresentam as imagens como foto-corpo, imagens-pessoas: quase que de carne e osso.

Já na série "Vaidade e violência" (2000-2003) (Rennó, 2003), vemos textos emoldurados e escritos em preto sobre o preto - como em Ad Reinhardt, o pintor expressionista abstrato, criador de obras black-on-black, como vemos na sua série Abstract Painting, dos anos de 1960, que figura linhas pintadas em preto, sobre um fundo preto. O título da série é uma irônica (auto) referência à relação entre imagem, escrita, arte e violência. Nesta série de Rennó, o texto que faz as vezes de foto, refere-se a fotografias. No primeiro quadro o texto diz:

A imagem que ela diz guardar de seu algoz é a de um homem que confundia seus interlocutores quando assumia o comportamento frio, decidido e muito objetivo nos interrogatórios. Vinte anos depois, E.M., 41 anos, ex-militante do MR-8, ficou trêmula ao ver a fotografia recente do delegado D.P. e não teve dúvida em afirmar: "É ele mesmo! Essa fisionomia ficou muito forte para mim."

A cena retratada por Rennó é a cena de um reconhecimento ao mesmo tempo trágico e jurídico. Nesta cena, a imagem mental encontra uma imagem fotográfica e provoca uma reação parecida com a que temos diante de pessoas. Trata-se aqui de uma imagem-pessoa ou imagem-corpo, de um torturador, que estava inscrita na memória da enunciadora e foi reconhecida na imagem fotográfica. Mas na obra e Rennó, a única imagem que vemos é a de palavras em preto em uma moldura e fundos pretos, que para serem lidas exigem o constante deslocamento do leitor para conseguir extrair o texto da página negra que brilha. Rennó fornece apenas as iniciais da torturada e do algoz, transformando este reencontro em uma espécie de evento coletivo, que marcou um país, o Brasil, já que o MR-8 é explicitamente mencionado. Esta obra é um dispositivo que permite pensar as imagens fotográficas como inscrições que devem ser lidas, ao mesmo tempo que aponta para o ser imagem da escrita. Toda imagem tem algo verbal, simbólico, que pode ser interpretado e traduzido - de n maneiras - pelo receptor, mas toda imagem tem também restos não verbalizáveis. As imagens são ao mesmo tempo verbais e mudas. Assim como existem ausências de palavras diante de certas imagens, existem também cenas que deixaram imagens - embaçadas, traumáticas - apenas na mente de certas pessoas. A ausência de imagens das torturas é parte do buraco negro de nossa memória da violência da ditadura. A violência dos atos brutais do terrorismo de Estado acontecia ao mesmo tempo que a tentativa de se apagar os seus rastros. Havia um tabu da imagem em torno das câmaras de tortura. Também a impossibilidade de testemunhar aquela cena que se passou na câmara obscura está indicada nesta impressionante obra.

Por último, destaco uma obra da série "Cicatriz" (1996-2003) (Rennó, 2003), do mesmo catálogo. Nesta série, vemos a cada página, alternadamente, fotos de fragmentos de corpos com suas tatuagens - extraídas de negativos fotográficos do Museu Penitenciário Paulista - e fotos de fragmentos de peles recobertas com inscrições, como se estas tivessem sido realizadas sobre a pele, queimando-a. Os textos, como na série "Vaidade e violência" (Rennó, 2003), também dizem respeito a fotografias. No exemplo que apresento (Figura 2), o texto diz:

Há cerca de quatro anos, um senhor de fisionomia triste procurou C., restaurador de fotografias, em seu estúdio. Queria que ele lhe restituísse à memória a imagem de sua mãe, morta anos atrás. Porém, só guardara uma foto dela, morta, dentro do caixão. "Aquele senhor queria uma foto em que sua mãe aparecesse cheia de vida. Seria impossível fazer isso apenas restaurando aquela foto. Pedi que me descrevesse como eram os cabelos, os lábios, os olhos dela. A partir da descrição, tirei-a do caixão, desenhei-lhe um vestido bonito, abri seus olhos. Quinze dias depois, o homem voltou e quando viu a foto, chorou", lembra o restaurador.

O texto inscrito sobre a pele-pergaminho é uma pequena e contundente narrativa. Nela, a presença da fala em primeira pessoa, na voz do restaurador, torna tudo mais imagético e intenso. O texto é apresentado como um ato de memória, ele se fecha com a expressão "lembra o restaurador". Todo texto é registrado na pele, como uma cicatriz, metáfora potente da memória traumática. A narrativa da ressurreição da mãe via fotografia novamente remete à força vital da imagem fotográfica: se na série "Corpos da alma II" (Rennó, 2003) as fotos representavam pessoas desaparecidas que continuavam a viver apenas nas fotos, aqui vemos mais do que a sobrevida, vemos o próprio renascer via restauração fotográfica. O fotógrafo proclama: "abri seus olhos". Esta imagem abala e faz chorar, tanto quanto as imagens de desaparecidos que sabemos que não poderão mais ser renascidos. Esta mãe que ganha vida pela intervenção do fotográfo-artista-deus remete novamente a esta força presencial da imagem fotográfica: ela é quase tão forte e intensa quanto as imagens reais de pessoas. Daí, desde o século XIX, falar-se na capacidade como que espectral da fotografia de captar fantasmas e pessoas ausentes. Neste trabalho, vemos várias metamorfoses: a mãe que morrera e fora transformada em imagem fotográfica que depois, por meio desta foto e da descrição - ekphrástica - que o filho faz dela, volta a ter vida graças à intervenção do restaurador, este artesão que lida com o desgaste do tempo. Mais do que nunca, nesta imagem da mãe ressuscitada, vemos uma indicação da força vital da imagem fotográfica, com sua capacidade de nos abrigar, como em um útero analógico ou eletrônico. A bidimensionalidade da imagem fotográfica não rouba dela esta sua fantástica força presencial1 . As fotos de forte teor indicial e icônico, com caráter de foto-presença, de certa forma revertem a função aurática benjaminiana, uma vez que Benjamin (1985) via na aura "uma teia singular, composta de elementos espaciais e temporais: a aparição única de uma coisa distante, por mais próxima que ela esteja" (p. 101). O próprio Benjamin (1985) viu que a fotografia - como arte pós-aurática - tinha justamente a capacidade de aproximar coisas do indivíduo, distantes no tempo e no espaço. Nela se unem transitoriedade e repetibilidade: como nas imagens do trauma a que me referi acima.

Fotografia e sobrevida

Benjamin enfatiza também, em seu texto sobre a obra de arte na era da sua reprodutibilidade técnica, que o rosto humano teria sido o último lugar de resistência do valor de culto das imagens que, com o abalo da reprodução técnica, teria migrado para o valor de exposição das imagens. Para Benjamin (1985), "O refúgio derradeiro do valor de culto foi o culto da saudade, consagrada aos amores ausentes ou defuntos. A aura acena pela última vez na expressão fugaz de um rosto, nas antigas fotos" (p. 174). As fotos dos desaparecidos na América Latina emanam esta aura. Uma das fontes da incrível melancolia que estas fotos transmitem é um intenso desejo de presença. Por outro lado, elas são filhas de uma era pós-aurática. Disto resulta uma série de peculiaridades. Benjamin valoriza as imagens que o fotógrafo Atget fazia de Paris, justamente porque ele fotografou aquela cidade esvaziada de seus habitantes e transeuntes. Benjamin escreveu que Atget fotografou as ruas de Paris "como quem fotografa o local de um crime. Também este local é deserto" (1985, p. 174). Benjamin (1985) afirma que "É fotografado por causa dos índices que ele contém. Com Atget, as fotos se transformam em autos no processo da história", ele via aí a "significação política latente" (p. 174) da obra daquele fotógrafo. As fotos necessitam agora de legendas para serem entendidas. Ou seja, com Atget as fotos se transformam em verdadeiros jogos de emblema, onde interagem a imagem e a inscrição, uma ressignificando a outra: uma suplementando a outra. A insuficiência de uma tentando ser superada pela outra. Os textos nomeiam as imagens e estas dão corpo aos nomes. Se, para Benjamin (1982), "escrever história significa dar fisionomia às datas" (p. 595), aqui se trata de dar corpo e nomes a imagens-datas. Nas fotos de desaparecidos, vemos, portanto, o encontro da melancolia aurática dos retratos com a função jurídica da foto de tribunal: a foto-prova (pós-)aurática. Vale lembrar também que Atget fotografou uma Paris a qual, como escreveu Baudelaire, no seu poema Le Cygne, "Muda mais rápido, pena!, que o coração de um mortal" ("Change plus vite, hélas! que le cœur d'un mortel"). Se Benjamin constatou que aquilo que está para desaparecer assume a forma de uma imagem, nas fotografias das ruas de Paris de Atget reconhecemos uma total consciência deste fato. No verso das suas fotografias, o fotógrafo anotava: "Vai desaparecer" ("Va disparaître").

Levando em conta que aquilo que está para desaparecer assume a forma da imagem, podemos pensar na fotografia como uma arte da desaparição. Neste sentido, o Santo Sudário, pode ser visto não só como a primeira fotografia, mas como a primeira fotografia de um crime, como pontuou Philippe Dubois (1993). Neste mito cristão ocidental, vemos a realização do desejo da imagem como um duplo que perpetua o transitório. O pano com a imagem icônica de Cristo se transformou em relíquia venerada até hoje. Ela mostra a força aurática das imagens, como um resto que penetra com estilhaços a contemporaneidade. Dubois (1993) destaca que, em 1898, Secondo Pia, ao fotografar o Sudário, teria visto na foto a aparição do rosto de Cristo, que no pano permanece invisível. A revelação fotográfica, como no restauro da foto da obra de Rennó que comentamos acima, serve de ressurreição de um morto. Aqui também vemos um complexo emaranhado de metamorfoses e traduções como base deste renascimento. A imagem-fotográfica teria também vestígios desta capacidade quase mística de fazer renascer.

Mas a sobrevida fotográfica dos desaparecidos nas ditaduras civil-militares na América latina tem um sentido que não tem nada a ver com este aparente milagre: muito pelo contrário, estas fotos estão diretamente ligadas ao que Benjamin chamou de uma nova significação política da fotografia. As fotos de identificação, criadas no final do século XIX para controlar as populações, foram transformadas na América Latina em poderosas fontes documentais para comprovar a existência dos desaparecidos. Foram estas fotos, ao lado das extraídas dos álbuns de família, que, ampliadas, puderam ser anexadas aos laudos apresentados ainda durante as ditaduras, exigindo do Estado a restituição dos corpos - o habeas corpus que havia sido suspendido no estado de exceção que imperou em muitos países da América Latina dos anos de 1970 e 1980.

Como escreveu Carmen Hertz (2000), "En Chile, esta práctica de desaparición forzada de personas, se implementó a partir del mismo 11 de septiembre de 1973, como método de subordinación de la sociedad civil y principalmente de los oponentes ideológicos del régimen de facto" (p. 48). Nos anos seguintes, esta prática foi mantida. A Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), que estava diretamente dependente do chefe da junta do governo militar, Augusto Pinochet, fora criada por decreto-lei e tinha como objetivo levar a cabo esta repressão política. Suas operações se estenderam não só por todo território chileno, mas também, por meio da operação Condor, a outros países ditatoriais aliados: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil (Hertz, 2000). A fotografia teve um papel decisivo, neste quadro, enquanto meio de resistência e oposição à ditadura. Os trabalhos de Rosângela Rennó, fortemente calcados no dispositivo fotográfico, foram criados com uma distância de cerca de 10 anos do final da ditadura civil-militar brasileira (1964-1985), já estas fotografias a que me refiro agora foram parte da própria ação de resistência dentro do período do "estado de exceção" da ditadura chilena.

O estudo da relação entre fotografia e ditaduras na América Latina deve levar em conta estes dois momentos aos quais se ligam duas abordagens do dispositivo fotográfico e das fotos: na ditadura, as fotos têm um papel de denúncia. São um testemunho no sentido jurídico de testis: o fotógrafo (e o público que contempla as imagens) são como que o terceiro dentro de uma contenda entre dois partidos. Evidentemente, esta modalidade jurídica do uso fotográfico se estende depois das ditaduras, tanto nos processos jurídicos como também em trabalhos historiográficos. Já a apropriação destas imagens depois das ditaduras está subordinada a um trabalho - sempre conflitivo, político - de memória. No embate entre a continuidade do negacionismo - que normalmente se valeu de leis de Anistia, como a do Chile de 1978 e a do Brasil do ano seguinte - e, por outro lado, aqueles que lutam pela justiça e, portanto, por manter acesa uma memória do mal cometido, estabelecesse também um conflito entre iconoclastas e defensores das imagens. Existe uma guerra de arquivos, que muitas vezes foram queimados ou escondidos e se transformam em verdadeiros fantasmas, espectros nos quais se projeta uma capacidade de redimir o mal: coisa que, sabemos, mesmo no caso em que acontecem julgamentos e até condenações, como na Argentina, no Uruguai e no Chile (mas não no Brasil), é impossível. O negacionismo dos algozes e de seus cúmplices e sucedâneos é um fator de primeira ordem para considerarmos estas imagens fotográficas: normalmente, o negacionismo vai ao encontro dos assim chamados interesses de Estado, que visa promover a conciliação nacional. Estas imagens são, portanto, imagens "apesar de tudo" ("malgré tout"), para utilizar a expressão de Didi-Huberman: apesar do negacionismo e apesar também das próprias limitações do testemunho. Pois as fotos eram, em grande parte, proibidas nas ditaduras, via censura ou até mesmo via decretos que proibiram a fotografia em público na Argentina e, no Chile, a sua publicação em revistas. Na ocasião, os editores de oposição chilenos tiveram que apelar para letras para construir as imagens em suas publicações. Nestas páginas, vemos o ser-escritural das imagens e sua relação com a censura em embate com Eros: o desejo de vida. Já os fotógrafos reagiam portando suas fotos ampliadas, como homens-sanduíche, pelas ruas do centro de Santiago. As fotos são aqui verdadeiros agentes da oposição.

Um caso paradigmático neste contexto é o do fotógrafo chileno Luis Navarro. De Altofagasta e sendo perseguido após o golpe de 1973, ele acabou indo para Santiago no final de 1974. Lá começou a trabalhar na Vicaría de la Solidariedad. Nesta posição, ele foi responsável pelas fotografias do importante caso Lonquén, o primeiro sítio clandestino descoberto com cadáveres de desaparecidos em 1979. Nas comemorações do Tedeum na Catedral de Santiago, feito para comemorar em 11 de março de 1981 a proclamação da nova constituição, Navarro foi preso e posteriormente torturado. Graças à intervenção do Cardeal Raúl Silva Henríquez e de organizações internacionais, ele foi libertado. Esta prisão, como destaca o historiador da fotografia chileno Gonzalo Leiva Quijada (2004, 2008), serviu de impulso para a fundação da AFI: a Asociación de Fotógrafos Independientes. Esta organização teve um papel fundamental durante a ditadura chilena, apoiando o trabalho de importantes fotógrafos, dando credenciais a eles e os defendendo dos ataques das forças do governo. Além do próprio Navarro, participaram da AFI fotógrafos como Paz Errázuriz, José Moreno, Hellen Hugues, Rodrigo Casanova, Álvaro Hoppe, Cláudio Bertoni, Jorge Ianiszewski, Leonora Vicuña, Kena Lorenzini e Rodrigo Rojas (assassinado pelos membros da ditadura em 1986, quando tinha apenas 19 anos, de modo bárbaro, queimado vivo ao lado da jornalista Carmen Gloria Quintana).

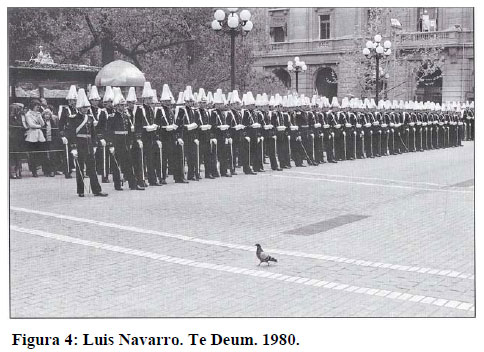

Luis Navarro é um dos responsáveis pela introdução das fotos ampliadas de carteiras de identidade e de fotos de família: estas imagens não apenas serviram, como vimos, para dar início aos processos contra a ditadura, mas também foram parte integrante das ações dos familiares e amigos dos desaparecidos. Gonzalo Leiva Quijada (2004) considera estas fotos o maior fato na história da fotografia no Chile desde seu início no país em 1840 . Nas manifestações no final dos anos de 1970, os familiares portavam estas ampliações de fotos (Figura 3). A demanda dos corpos se fazia com aquelas imagens-testemunho. Navarro também fotografou outras vítimas do governo autoritário, os marginalizados economicamente, assim como captou a vida cotidiana em fotos com forte marca autoral, como notou Leiva Quijada. Sua fotografia de seu pai, reagindo à narrativa de sua prisão, quando leva uma das mãos diante dos olhos, tem uma rara força narrativa. Suas fotografias da mise en scène do poder também são importantes e apontam para uma característica das fotografias sob ditaduras: o fotógrafo muitas vezes tenta capturar imagens da esfera do poder, que, na mesma medida em que documentam, permitem construir alegorias e narrativas críticas. Assim a foto de um Tedeum em 1980 (Figura 4) capta com certa ironia a pompa e austeridade militar sendo como que desprezada por um pombo que caminha exatamente em meio a uma trilha que vai na direção oposta para onde se voltam os militares. O tempo frutífero, típico das imagens sem movimento, assume no foto-jornalismo um significado muito mais radical. Aqui o disparo do obturador pode significar também um tiro certeiro no poder.

Também a fotógrafa Kena Lorenzini teve um papel importante na AFI e na cena fotográfica chilena da ditadura. Seu catálogo publicado em 2006, Fragmento fotográfico. Arte narración y memória. Chile 1980-1990, é ao mesmo tempo um arquivo de seu trabalho jornalístico e estético, como serve de balanço e trabalho de memória dos anos da ditadura. Lorenzini, como Navarro, tem fotos de impacto tanto dos marginalizados do sistema econômico erigido na ditadura, como também fotos irônicas dos representantes do poder. Em uma ocasião, ela revela uma dança dos uniformizados, que inevitavelmente recorda outros uniformizados algozes, os membros da Wehrmacht e da SS nazistas, cujos uniformes inspiraram os do exército chileno. A ironia destas fotos está nessa sugestão. Tanto sua foto da Villa Grimaldi (um dos mais importantes centros de tortura do Chile), que foi realizada em pleno funcionamento deste centro, subindo nos ombros da jornalista Marcela Otero, como a foto feita a partir da janela de seu quarto (Figura 5) são documentos pungentes do estado de sítio vivido no Chile. A foto pela fresta da Villa Grimaldi não deixa de ecoar também - na dança das imagens do terror genocidário do século XX - as fotos do prisioneiro de Birkenau, Alex, marcadas por um enquadramento que incluía o local em que estava (no caso, uma câmara de gás de portas abertas) de onde fotografou cenas da Shoah. Já a foto do quarto de Lorenzini, com seu enquadramento em diagonal e a mensagem contra a tirania na parte interna da janela, dá conta da vertigem psicológica de quem viveu aquele momento histórico. Além das fotos, o catálogo contém um longo texto de Luis Alegria Licuime, que não só apresenta as fotos de Lorenzini, mas também a fotografia chilena sob a ditadura e faz um relato cronológico da ditadura, fornecendo assim claramente o contexto das imagens do catálogo.2 Na apresentação do catálogo, um texto de Patricia Verdugo, contextualiza também o livro no combate da desmemória que ela conecta à luta contra a impunidade.

Em um impressionante filme documentário de 2006, La ciudad de los fotógrafos, de Sebastián Moreno (filho de José Moreno) - um importante marco na memória da fotografia durante a ditadura chilena -, os fotógrafos e também algumas das mães de desaparecidos fotografadas em manifestações durante a ditadura contam como muitas ações eram feitas então com o intuito principal de serem fotografadas. Por conta da repressão e do medo onipresente, as manifestações muitas vezes contavam com poucos participantes: mas as fotos tinham um efeito multiplicador. Transformavam uma ação local em um fato para o país e, em alguns casos, para o mundo. Em uma das cenas mais cheias de significado do filme, Ana González, que perdeu quatro filhos na ditadura, conta que possui apenas uma fotografia de família com os filhos, que havia sido tirada por mero acaso, graças à passagem em sua rua de um fotógrafo que vendia seus serviços. Por ser de uma família pobre, ela não tinha câmera fotográfica em casa. Esta foto é a única comprovação que tem da existência de seus quatro filhos. Como ela, declara de modo contundente a partir de sua experiência vivida na própria carne: "Não ter foto da família é como não ser parte da história da humanidade". Esta foto carrega em si todas as ambiguidades do testemunho: é testis, ou seja, fotografia-prova, atestação da verdade e, ao mesmo tempo, imagem da sobrevivência, e do indizível: superstes.3 Na cena final deste documentário, vários fotógrafos da AFI (que se encerrou em 1993) - após terem sido mostrados em uma cerimônia em memória de Rodrigo Rojas - vão ao centro de Santiago com as fotos da ditadura que haviam feito, repetindo o gesto das caminhadas de homens-fotografia-sanduíche da era da oposição à ditadura. Agora eles mostram estas fotos e este gesto como parte de um novo trabalho de memória e de construção da identidade em uma era pós-ditadura, mas que ainda tem que lidar com negacionismos e revisionismos.

Uma impressionante foto de Luis Weinstein, (Figura 6) também ex-membro da AFI, mostra um rapaz fotografando, diante da La Moneda, uma foto deste prédio quando do ataque no golpe de 11.09.1973. Vemos aqui como a memória migra para a era digital, transformando o passado em fotografia de fotografia de fotografia. Weinstein se coloca como que por detrás de uma série em vertigem de imagens e reprodução para mostrar o processo de teslescopagem do tempo, de presentificação do passado que se torna imagem eletrônica. Weinstein, de resto, possui inúmeras fotografias da ditadura, que revelam os adeptos do poder de modo surpreendente, em verdadeiros retratos da banalidade do mal.4

Na Argentina, também encontramos já há algum tempo um espaço para a publicação de catálogos que com suas fotografias que documentam as lutas contra a ditadura e pela justiça (cf. Rosito, 2007), revelam uma cultura da memória que é praticamente inexistente no Brasil5 - apesar de trabalhos como de Rennó e, evidentemente, de um grande número de fotógrafos da época da ditadura, que também tiveram que lutar contra as forças do poder com sua fúria iconoclasta diante de tudo que pudesse trazer à tona aquilo que elas não queriam que se manifestasse. Como notou Leiva Quijada, as fotografias de denúncia têm algo de Unheimlich: elas manifestam aquilo que a censura havia enterrado, barrado. Um fotógrafo como Luis Humberto, que trabalhou no Jornal de Brasília entre 1973 e 1979, fez uma fotografia autoral profundamente crítica dos donos do poder6. Suas fotos podem ser lidas também como imagens-ação, para retomar a expressão de Horst Bredekamp (2004), que indica o efeito de ativação e de vivificação das imagens de um modo geral. Evidentemente, esta noção de imagem-ação tem um valor tanto mais efetivo quando falamos de ditaduras e de fotógrafos se opondo a ela e denunciando suas atrocidades por meio de fotografias. As fotos, como vimos, têm uma força de convencimento do real derivada de sua característica icônico-indicial.

Por último, eu gostaria de comentar algumas obras do fotógrafo e artista argentino Marcelo Brodsky. Este autor é uma personalidade de destaque na memória da ditadura militar argentina de 1976-83 e é um dos iniciadores do Parque de la Memoria. Este parque é resultado da iniciativa de dez organismos de direitos humanos que entraram com um pedido nesse sentido junto à prefeitura portenha, que resultou na lei de número 46 de 21 de junho de 1998, que destina "na franja costeira do rio da Prata um espaço que será adaptado para uso como passeio público onde se localizará um monumento e um grupo poliescultural em homenagem aos detidos-desaparecidos e assassinados pelo Terrorismo de Estado nos anos 70 e início dos 80 até a recuperação do Estado de Direito"7. Além deste ambicioso projeto - que apesar de se encontrar fora dos principais eixos da memória de Buenos Aires, encontra-se justamente voltado para as águas do rio que funcionou como local de desaparecimento de cadáveres durante a ditadura - Brodsky tem alguns projetos fotográficos destacados. O mais conhecido deles resultou na exposição e no catálogo Buena Memória, de 1997 e que até 2006 já fora apresentado em mais de 100 salas de exposição em 20 países. Este projeto tem no seu centro uma gigantografia que apresenta uma típica classe do primeiro ano de ginásio do Colegio Nacional de Buenos Aires, em 1967, e por seu tamanho indica também o seu valor como matéria de memória (Figura 7). Marcelo Brodsky está entre estes alunos. A exposição é fruto de um trabalho de memória de Brodsky, desencadeado pelo seu retorno do exílio na Espanha nos anos 1980. Revendo suas fotos ele se deparou com esta de sua classe de 1967. Ele a ampliou e convidou quem pôde encontrar daquele antigo grupo para uma reunião. Nesta, ele os fotografou utilizando a gigantografia como fundo: uma espécie contra-plano, sobre o qual se destaca os seus colegas no presente da fotografia pós-ditadura. Entre uma foto e outra, os anos de 1960 e os anos de 1990, toda uma história de violência havia marcado a vida destes ex-alunos do Colégio Nacional. Alguns deles foram presos e torturados, dois desapareceram nas mãos dos algozes: Cláudio Tisminetzky (o único que leva também seu sobrenome ao lado da reprodução da foto de 1967, como em um epitáfio) e Martin, o melhor amigo de Marcelo, que recebe uma seção especial no catálogo com fotos e textos que testemunham esta amizade. Os colegas que não puderam ir ao encontro, Marcelo Brodsky procurou para fazer fotos deles, segurando uma cópia pequena da foto de classe de 1967. Desta forma ele desdobrou o jogo da fotografia de fotografia, na qual as pessoas são duplicadas, mas com idades diversas. Dois cronotopoi se encontram desta forma, de um modo que a fotografia é especialmente apta para fazer. A foto é um paradoxal campo arqueológico bidimensional. O tempo é sua terceira dimensão. No catálogo, também vemos uma seção em homenagem a Fernando, irmão de Marcelo Brodsky, desaparecido também aos 22 anos de idade. A exposição e o catálogo assumem assim claramente a função não só de um trabalho de memória de Brodsky - de seus companheiros de classe e, de certo modo, de uma geração -, mas também de um trabalho de luto: de um luto sempre em suspenso devido ao desaparecimento forçado do corpo de Fernando. Se a exposição pode ser vista como um ato fúnebre de memória, uma tentativa de reconstruir a identidade roubada de Fernando e de despedida dele, o catálogo também deve ser lido como um trabalho de luto e construção de uma tumba de papel. Estamos diante de rituais nos quais as imagens são convocadas para reviver o passado e os mortos e permitir uma despedida digna, que eles não puderam ter. Aqui, as imagens também são corpos vivos e cadáveres. Parafraseando Paul Celan, que escreveu no poema "Nächtlich Geschürzt" ("De noite arrepanhados") os versos "Uma palavra - tu sabes: / um cadáver" ("Ein Wort - du weisst:/ eine Leiche)", podemos escrever: "Uma imagem - tu sabes: um cadáver". Após este trabalho inicial de fotografar os ex-colegas, Brodsky realizou uma intervenção gráfica sobre a gigantografia, nomeando os colegas e fazendo alguns comentários. Os dois colegas desaparecidos estão destacados com um círculo vermelho e um traço em cima. Em uma mostra posterior desta fotografia, em 1998, Brodsky fotografou os alunos de então do Colégio Nacional que visitaram a mostra e tinham suas imagens refletidas no vidro que protegia a gigantografia: novamente o fotógrafo trabalhou com o dispositivo fotográfico como metonímia realizando assim uma topografia da memória. Trinta anos são como que saltados, através deste buraco no tempo que a fotografia possibilita. Espectros do futuro visitam o passado, em imagens que recordam alguns fotogramas do filme La Jetée de Chris Marker.

Já seu catálogo Nexo, de 2001, contém vários projetos e é apresentado por uma figura-chave nos atuais discursos sobre a memória, Andreas Huyssen. Comento apenas alguns dos projetos deste catálogo, ressaltando apenas que, apesar de nem todos serem explicitamente fotográficos, em todos reencontramos determinados princípios, como o da cópia, ampliação, montagem, todos típicos do dispositivo fotográfico e de sua capacidade não tanto de reproduzir, mas sim de criar crono- topoi semelhantes. São, repito, imagens-ação, gestos, construções imagéticas com força performática. A primeira imagem do catálogo - fora a da capa - é de um "siluetazo" em Buenos Aires. Esta foto e seu título evocam a força desta modalidade de protesto, usual na Argentina da época da ditadura, e que ainda hoje é utilizada, como no campo de pesquisa arqueológica em um ex-centro de clandestino de detenção e tortura, o "Club Atlético". A silhueta é uma marca comum na zona onde ocorreu um assassinato, e marca o local de um corpo morto. Ao mesmo tempo é um contorno que marca também uma falta: uma alusão à própria origem da arte que, na lenda grega de Dibutade, teria sido inventada por esta mulher que decidiu pintar a imagem do seu amado, antes que ele partisse para uma guerra, a partir de sua sombra projetada na parede. Por outro lado, este mito grego apresenta a imagem como algo secundário, platonicamente derivado de uma luz que emanaria de fora da imagem. Já nestas imagens fotográficas que tratamos aqui, a luz como que provém da própria imagem. Não somos mais platônicos: como na versão desconstrutora da imagem de Dibutade e da caverna platônica do casal Tim Noble e Sue Webster. Sabemos que as sombras somos nós mesmos e nossa cultura de entulhos e abjeção. Em outra obra, Brodsky apresenta a foto que ele fez de uma crônica em forma de anuário das calamidades, que ele viu na catedral de Erice, inscritas em mármore de Carrara, recobrindo o século XVII. A cada ano corresponde o fato de destaque: peste, chuva, guerra, invasão. Ao lado desta foto, como em um espelho, ele reproduz um mármore muito semelhante, mas com os anos de 1905 a 2001, elencando os fatos mais importantes de sua memória em termos pessoais, coletivos e da nação Argentina: chegada de seu avô, seu nascimento em 1954, os golpes militares de 1955, 1966 e 1976, o desaparecimento de Martin, seu exílio, o sequestro de Fernando etc. A última entrada é um political statment a favor do julgamento dos culpados pela guerra suja: "La desaparicion continua impune". A história de duas regiões e épocas distintas são aproximadas, transformando a história de Brodsky e da Argentina em parte da história das catástrofes da humanidade. A Justiça permanece como um horizonte inatingível. Haveria ainda muitas outras obras importantes desta exposição e catálogo para comentar, como a reconstrução que Brodsky fez do depósito "El pañol" que existia na ESMA, onde se acumulavam os objetos roubados das casas dos opositores que haviam sido raptados pelos membros dos órgãos de repressão. Este impressionante depósito reconstruído tem o aspecto desolador de um arquivo-cemitério, onde de cada objeto emana tanto a vida de quem os possuiu, como a violência a que estas pessoas foram submetidas. O mais impressionante é que este efeito é puramente ilusório, já que Brodsky nos conta que estes objetos não eram de fato os mesmos encontrados na ESMA, mas uma (re)construção a partir daquele depósito que de fato existiu. Como na fotografia, estamos diante de cópias novamente, de reproduções que criam o passado, a vida, a dor e a morte.

Por fim, algumas palavras sobre o livro Memoria en construcción publicado na Argentina em novembro de 2005. Este livro é um dos mais importantes no contexto do debate sobre a memória da ditadura Argentina. O subtítulo do livro deixa claro do que ele trata: "el debate sobre la ESMA". A ESMA, a Escuela Mecanica de la Armada, foi o maior dos 520 campos clandestinos de detenção que atuaram durante a ditadura no serviço de aterrorizar e eliminar os oponentes do regime. Cerca de cinco mil destes passaram pela ESMA. Em 2004, o governo Kirschner fez um acordo com a cidade de Buenos Aires no qual estabeleceu a transformação do prédio da ESMA e de sua área em um "espaço para a memória e a defesa dos direitos humanos". A ditadura na Argentina fraturou profundamente aquela sociedade. A discussão em torno da ESMA reflete a dimensão da violência que foi exercida então pelos militares e aliados civis. Calcula-se que cerca de 30.000 pessoas desapareceram nas mãos do Estado durante a ditadura naquele país. Cerca de 300.000 argentinos tiveram que se exilar. Se uma das características do terror militar foi a de apagar suas marcas e vestígios (o último presidente da ditadura, Reynaldo Bignone, ordenou a destruição de todos os documentos que comprometessem o regime militar), cabe agora, no espaço da ESMA, apresentar aquilo que se tentou borrar. O livro tem três partes. Na dedicada aos ensaios, apresenta-se a história da ditadura, reflexões sobre a ESMA e seu futuro como centro de memória. A parte dedicada às obras de arte contém dezenas de trabalhos de artistas argentinos que têm por tema a violência da ditadura. Esta é sem dúvida uma das seções mais surpreendentes do livro. A diversidade e a qualidade de muitas das obras refletem os esforços de uma cultura que levou muito adiante os desafios de se representar o horror: justamente uma das questões mais delicadas de se retratar quando ele cortou na nossa própria carne. Muitos artistas representados trabalham com intervenções urbanas, como o GAP (Grupo de Arte Callejero) e o Grupo Escombros. Os trabalhos individuais são marcados por estilos que vão do expressionismo ao trabalho mais conceitual (como é o caso de Diana Aisenberg). Como não poderia deixar de ser, a fotografia tem um papel fundamental nesta arte de lembrar os desaparecidos.

A terceira parte contém textos e fragmentos sobre a memória da ditadura, a relação entre arte e memória e a transformação da ESMA em museu. Autores importantes, como Horácio Gonzalez, Pilar Calveiro, Enzo Traverso e Hebe de Bonafini, somam seus esforços em torno de um debate sutil. Se existe uma preocupação em não se museificar o passado, em manter a memória do mal como uma memória ativa, algumas propostas, como a das Madres de Plaza de Mayo, chegam a negar totalmente a necessidade de se recordar o passado neste local e propõem aproveitar o espaço para a criação de escolas de arte para crianças carentes. Também podemos ver nesta proposta uma manifestação radical da memória-ativa em oposição à ruminação do passado.

As 14 primeiras páginas do livro são totalmente negras. Podemos ver nelas uma metáfora do caminho que percorremos para nos aproximar deste passado que representa as páginas negras e prenhes de morte da história daquele país. Ou ainda, recordar a obra "Quadro preto sobre fundo branco", de Kasimir Malevitch, um ícone da arte contemporânea, que nos remete aos desafios estéticos do século XX. Em seguida, vemos uma sequência de fotos de pessoas que foram presas na ESMA. Estas fotos, que haviam sido devidamente separadas para serem destruídas, foram salvas ainda durante a ditadura por Victor Melchor Basterra, um fotógrafo prisioneiro que trabalhava como "escravo" dos militares no "casino" da ESMA. Arriscando a própria pele, Victor conseguiu contrabandear muitas destas fotos para fora da ESMA. Ele salvou - escondendo nas suas roupas íntimas - negativos com as fotos de prisioneiros. Ele era obrigado a fotografar muitos dos próprios verdugos para realizar documentos falsos e também escondeu algumas destas imagens, importantes provas para processos jurídicos.

Marcelo Brodsky encontrou entre as fotos de prisioneiros feitas por Basterra, a de seu irmão, Fernando Ruben Brodsky. Prova irrefutável de sua passagem pela ESMA. Como escreve Guido Indij, na sua nota do editor, estas fotos "são o texto principal deste livro". Na maior parte delas, nas legendas, após o nome do fotografado, lemos as palavras: "continua desaparecido". A partir destas imagens de prisioneiros e de desaparecidos e de sua interpretação como inscrições, como traços e vestígios que comprovam a existência e o desaparecimento destas pessoas, todo o livro e todo o debate ganham sua devida dimensão. Como as 4 fotos realizadas por Alex, mencionadas acima, as únicas realizadas durante a guerra que representam a incineração em massa dos judeus pela máquina assassina nazista, estas imagens tiradas por Victor de dentro do inferno têm um valor inestimável. São autênticas imagens da desaparição - são autênticas imagens da presença.

Feito este périplo por algumas estações da fotografia na sua relação com as ditaduras na América Latina, acho importante concluir de modo anticlimático, para evitar apelos emotivos fáceis diante de uma temática tão carregada de emoções, injustiças e desilusões. Volto então rapidamente para as observações iniciais sobre a fotografia. Como vimos, as escritas de luz e sombra das fotos ganharam novo significado na era das imagens técnicas eletrônicas. A foto de Weinstein da fotografia engolindo outra fotografia apontou para esta situação. A bidimensionalidade das fotos como trauma pode adquirir volume e vida, conforme a sua recepção e reinserção em um novo contexto. De certa maneira, é este volume quase narrativo que os artistas que trabalham com as fotografias visam, ou mesmo os chamados autores de antimonumentos, como Horst Hoheisel, Jochen Gerz, entre outros. Mas nossa sociedade está se tornando cada vez mais imagem da imagem e o dispositivo fotográfico eletrônico está como que canibalizando a própria memória, à qual ele antes estava subordinado. Nosso corpo, para Freud e a psicanálise, é uma extensão de nossa memória e do inconsciente, está se tornando matéria plástica, sem possibilidade de inscrição do tempo, assim como nossas memórias se aproximam e são deglutidas pelas de nossos computadores. A novidade é que aquilo que sempre pareceu impossível, a arte do esquecimento, é a grande promessa de nosso presente. O dispositivo fotográfico é assim consumido pelo teor traumático que sempre trouxe consigo. Mas Benjamin - admirador de Baudelaire, a quem ele chamou de traumatófilo - vislumbrou na capacidade de esquecer um ganho em Spiel-Raum, em espaço de jogo, de liberdade. Na América Latina, vivemos o impasse de habitarmos ao mesmo tempo a modernidade técnica analógica, com seu desejo de memória, e a era das imagens eletrônicas, com seu desejo de pós-história. Com Borges (1974) - um dos maiores especialistas de todos os tempos no que tange às imagens mentais - ainda insistimos em dizer: "Solo una cosa no hay. Es el olvido" (p. 927). Os desaparecidos deste continente nos ensinam a não sucumbir ao esquecimento, seja ele o dito esquecimento feliz ou simplesmente o oportunista.

Referências

Aristóteles. (1995). De memoria et reminiscentia. W. S. Hett (Transl.). Cambridge: Loeb Classical Library. [ Links ]

Assmann, A., (1999). Erinnerungsräume. Formen und Wandlungen des kulturellen Gedächtnisses. München: C. H. Beck. [ Links ]

Baudelaire, C., (1975). OEuvres complétes (vol. I), Paris: Gallimard (Bibl. de la Pléiade). [ Links ]

Benjamin, W. (1982). Gesammelte Schriften, vol. V: Das Passagen-Werk. Frankfurt a.M.: Suhrkamp. [ Links ]

Benjamin, W. (1985). Obras escolhidas, Magia e técnica, arte e política, (V.1). (Rouanet, trad.). São Paulo: São Paulo: Brasiliense. [ Links ]

Benveniste, É. (1995). O Vocabulário das Instituições Indo-européias Poder, Direito, religião (Vol. II). (D. Bottmann, trad.). Campinas: UNICAMP. [ Links ]

Borges, J. L. (1974). Obras completas. Buenos Aires: Emecé Editores. [ Links ]

Bredekamp, H. (2004). Bildakte als Zeugnis und Urteil", In Flacke, & Monika, Mythen der Nationen. 1945 - Arena der Erinnerungen (pp. 29-66) (vol. 1), Mayence: DHM. [ Links ]

Brodsky, M. (2006). Buena memória (4a ed.). Buenos Aires: la marca. [ Links ]

Comisión Monumento a las víctimas del Terrorismo de Estado. (2000). Escultura y Memoria. 665 Proyectos presentados al concurso en homenaje a los detenidos, desaparecidos y asesinados por el Terrorismo de Estado en la Argentina. Buenos Aires: Eudeba, Universidade de Buenos Aires. [ Links ]

Déotte, J. L. (2000). El arte en la época de la desaparición. In: N. Richard (Org.) Políticas y estéticas de la memoria. Santiago: Editorial Cuarto Proprio. [ Links ]

Didi-Huberman, G. et. al. (2008). Alfredo Jaar. La política de las imágenes. Santiago: Metales Pesados. [ Links ]

Dubois, P. (1993). O ato fotográfico e outros Ensaios. (M. Appenzeller, trad.). Campinas: Papirus. [ Links ]

Fernandes Junior, R. (2003). Labirinto e identidades: panorama da fotografia no Brasil (1946-98). São Paulo: CosacNaify. [ Links ]

Hertz, C. (2000). Desaparición forzada de personas: método de terror y exterminio permanente. In: N. Richard (Org.) Políticas y estéticas de la memoria. Santiago: Editorial Cuarto Proprio. [ Links ]

Leiva Quijada, G. (2004). Luis Navarro. La Potencia de la Memoria. Santiago de Chile: Imprenta Edición. [ Links ]

Leiva Quijada, G. (2008). Multitudes en Sombras, AFI. Santiago: Ocho Libros Editores. [ Links ]

Lorenzini, K. (2006). Fragmento Fotográfico. Arte Narración y Memoria. Chile 1980-1990. Santiago de Chile: FONDART. [ Links ]

Rennó, R. (2003). Rosângela Rennó: O arquivo universal e outros arquivos. São Paulo: Cosac Naify. [ Links ]

Richard, N. (Org.). 2000. Políticas y estéticas de la memoria. Santiago: Editorial Cuarto Proprio. [ Links ]

Rosito, E. et al. (2007). Abuelas de Plaza de Mayo: fotografias de 30 años de lucha. Buenos Aires: Abuelas de Plaza de Mayo. [ Links ]

Seligmann-Silva, M. (2004). A arte de dar face às datas: A topografia da memória na arte contemporânea. In: H. Hoheisel, M. Brodsky, A. Knitz e F. Molina (Orgs.). A alma dos edifícios. S. Paulo: Imprensa Oficial do Estado de S. Paulo. [ Links ]

Simmel, E., (1918). Kriegsneurosen und psychisches Trauma. München e Leipzig: Otto Nemnich. [ Links ]

Filmografia

Moreno, Sebastián. La ciudad de los fotografos. Chile, 2006. [ Links ]

Endereço para correspondência:

Endereço para correspondência:

Prof. Dr. Márcio Seligmann-Silva

Departamento de Teoria Literária. Instituto de Estudos da Linguagem. UNICAMP

Rua Sérgio Buarque de Holanda, 571

CEP.: 13083-859, Campinas, SP, Brasil

E-mail: m.seligmann@uol.com.br

Enviado em Novembro de 2009

Aceite direto em Janeiro de 2010

Publicado em Outubro de 2010

1 Neste sentido, podemos lembrar que, no momento, vemos nos Estados Unidos a difusão de flat-daddies e flat-mummies, que são encomendados pelos familiares de soldados que estão no Iraque e em outras missões patrióticas para reduzir os efeitos da ausência destes pais e mães. Estes pais e mães de papel têm como função produzir uma proximidade àquilo que está distante. Trata-se de uma arte da memória esvaziada da força política que encontramos nas fotos da América Latina... Outros contextos, outros jogos imagéticos e trágico-compassivos.

2 Com relação à história da fotografia sob a ditadura no Chile cf. também o livro muito bem documentado e escrito de Gonzalo Leiva Quijada 2008.

3 Cf. com relação a estes dois termos para se pensar o testemunho Benveniste (1995, p. 278).

4 Outra questão que valeria a pena desenvolver é a da relação com a violência destas fotografias contra a ditadura e pela sua memória. Kena Lorenzini, tanto no texto e introdução ao seu catálogo, como no filme de Sebastián Moreno, declara que, ao ver seus colegas fotografando um rapaz que teve seu olho vazado por um carabinero, ficou paralisada. "En ese instante decidí parar, no quería sentirme como um buitre, lo siento pero así lo pense em ese instante. Decidi alejarme de ese tipo e fotografia, aunque no lo logré del todo." (Lorenzini, 2006, s.p.) No filme, Oscar Navarro, um dos fotógrafos que havia feito a foto deste evento comenta que de fato em meio ao trabalho de repórter fotográfico na ditadura, ele e seus colegas necessitavam cada vez mais da violência para viver. É como se ela tivesse se transformado em uma parte importante da vida deles. De observadores críticos da violência, eles acabaram como que contaminados por ela. Esta cena de paralisação da fotógrafa, narrada por Lorenzini, é um momento de reversão autorreflexiva: ao invés de congelar aquele momento, o momento a paralisou. A fotografia de violência tem a capacidade tanto de gerar um escudo de Perseu para cenas que de outra forma nos paralisariam, como também, de certa forma, acaba por adquirir a capacidade de nos chocar também e marcar por toda vida, como Sontag narra com relação à impressão que as fotos de campos de concentração nazistas deixaram nela quando as contemplou pela primeira vez. - Não toco neste ensaio no trabalho de artistas chilenos que trabalham, como Rennó no Brasil, com o dispositivo fotográfico. Muito teria-se a dizer com relação aos trabalhos de Alfredo Jaar, Luz Donoso, Carlos Altamirano, entre outros. Limito-me aqui a remeter aos ensaios de Nelly Richard (2000) e Jean Louis Déotte (2000) e ao catálogo sobre Jaar (Didi-Huberman et al. 2008).

5 Vale a pena recordar uma exposição "MemoriAntonia", no centro cultural Maria Antonia, da USP, ocorrida em 2003. Uma exceção dentro de nossa fraca cultura da memória da ditadura. A sala maior da exposição estava ocupada com a memória do prédio da Maria Antônia da Faculdade de Filosofia da USP referente à época da resistência contra a ditadura. Estavam reunidos ali pedaços do prédio anexo que funcionou durante muitos anos - após a transferência da Faculdade para o Campus no Butantã - como administração do sistema carcerário paulista. Estes fragmentos lançavam os visitantes em um campo de ruínas onde estes cacos solicitavam um sentido impossível de lhes ser atribuído. A operação que se levava a cabo naquela sala era justamente a recuperação de um passado "amputado", legado pela ditadura em forma de torso. Os artistas se propuseram a fazê-lo reviver, a juntar os cacos: a dar uma face e uma voz a um passado traumático, difícil de representar, mas que clama por um espaço, por um diálogo. Fulvia Molina construiu cilindros de dimensões humanas com as fotos dos estudantes assassinados durante as lutas em 1968. Ela também realizou uma série de entrevistas com os participantes do movimento estudantil dos anos de 1960 (sendo que ela mesma fazia parte deste movimento). Em meio a sua pesquisa, ela descobriu uma lista com mais de 300 assinaturas de participantes de uma assembleia de 1966. Este documento também foi exposto em uma vitrine horizontal e reproduzido e sobreposto sobre as fotos dos cilindros: construindo hieróglifos da memória, mistos de imagem e texto. Além dela, participaram da instalação os artistas Horst Hoheisel e Andréas Knitz, da Alemanha, e o fotógrafo argentino Marcelo Brodsky (Seligmann-Silva, 2004).

6 Como no Chile com a AFI, também no Brasil surgiram associações e agências que deram apoio à difícil atividade de fotógrafo em meio às trevas. (Fernandes Junior, 2003, p. 158)

7 "Motivacion" (Comisión Monumento a las victimas del Terrorismo de Estado, 2000, p. 11).