Serviços Personalizados

Journal

artigo

Indicadores

Compartilhar

Ide

versão impressa ISSN 0101-3106

Ide (São Paulo) v.30 n.45 São Paulo dez. 2007

EM PAUTA - LINGUAGEM II

As linguagens da criança e a psicanálise*

The languages of the child and psychoanalysis

René Diatkine**

Sociedade Psicanalítica de Paris

RESUMO

Neste texto o autor aborda as diferenças e o uso da linguagem das crianças em suas análises em comparação com a análise de adultos e trabalha a articulação da transferência e da contratransferência nesses dois universos, bem como do inconsciente. Através de uma entrevista de um menino pequeno explicita seu ponto de vista. Passa, a seguir, a discutir a aquisição da língua escrita a partir da língua oral, mais precisamente ligada aos contos de fadas e tradicionais contados por adultos significativos; isso vale tanto nas famílias como nas bibliotecas para crianças de todas as classes sociais e pertencentes a culturas diversas. Enfatiza as temáticas de forte cunho emocional que permitem que cada indivíduo imagine e associe a seu modo e tempo, possibilitando o acesso ao imaginário para as crianças.

Palavras-chave: Análise de criança, Contos de fadas e tradicionais, Diferenças e uso da linguagem, Transferência/ Contratransferência.

ABSTRACT

The author address the differences and the use of the language of children in their analysis as compared to the adult’s analysis and works out the articulation of the transference and countertransference in those two universes, as well as the unconscious. Through an interview of a small child he explicits his points of view., he then discusses the acquisition of written language based on oral language, more precisely the one linked to traditional fairy tales ,told by significant adults; it applies not only to the families but also to libraries as regards children of all social classes belonging to different cultures. He emphasizes the themes of a strong emotional nature enabling each individual to imagine and associate in his/her own way and time, making it possible for children to acess the imaginary.

Keywords: Child analysis, Traditional fairy tales, Transference/countertransference, Differences and use of language.

Ninguém mais questiona, hoje em dia, a possibilidade de tratar crianças por meio da psicanálise. Apesar de persistir divergências sérias sobre questões tão fundamentais como a natureza da transferência, a técnica da interpretação e as primeiras fases do desenvolvimento psíquico, admite-se em geral que a criança se exprime brincando e desenhando e que fornece assim um texto tão analisável quanto as “associações livres” de um paciente adulto. Esta comparação é ainda mais facilmente aceita por que jogo e desenho são, às vezes, o ponto de partida de associações verbais, comparáveis às que se seguem ao relato de um sonho. Não a questionaremos radicalmente aqui, mas abordaremos algumas diferenças e o uso que a criança faz das linguagens de que dispõe.

“Exprimir-se” tem dois sentidos em francês. O verbo pode designar tanto a produção de signos espontâneos, que adquirem sentido graças à sensibilidade ou à ciência do observador, que emprega seu próprio sistema de referências estranho ao do emissor, quanto o primeiro termo de uma comunicação, com o sujeito querendo transmitir intencionalmente uma mensagem a seu interlocutor. Para que se estabeleça uma comunicação, não basta um psicanalista entender o paciente por meio dos conhecimentos acumulados dentro de seu enfoque teórico. Numa entrevista, ou durante a análise, um paciente adulto fala ao seu psicanalista. Esse desempenha um papel particular nessa troca, pois recebe dois textos: aquele que seu paciente lhe endereça conscientemente e aquele que ele constrói, de início desconhecido do interessado. Essa dualidade – com todas as suas implicações contratransferenciais –, introduz a noção de inconsciente. Num exame clínico ou no começo de uma psicanálise, a criança, absorta em sua brincadeira ou desenho, costuma indicar que não tem o desejo consciente de falar nem do que lhe concerne nem com a pessoa que ali está. “Exprime”, ademais, a intenção de se mostrar e de se esconder, ação provocativa e sedutora, capturada no automatismo de repetição e, por esse motivo, não elaborável diretamente, mas vetor de um desejo de ficar com o psicanalista.

O fato de o psicanalista poder atribuir um segundo sentido ao discurso do paciente adulto ou às produções da criança não é algo fortuito. Ainda que se trate de suas próprias associações, elas são induzidas por incitações oriundas do sujeito, sob forma de afetos em busca de representações ou ligações que constituem a trama do discurso, isto é, de representantes psíquicos das pulsões. O que o psicanalista percebe desses indícios e o que constrói a partir deles na articulação da contratransferência com a transferência é desconhecido do sujeito, quer se trate de representações pré-conscientes ou de processos inconscientes. A hipótese de que, em função do princípio de prazer, os derivados pulsionais tendem a abrir caminho na direção do pré-consciente e do consciente pode ser novamente discutida em 1984. Ela pode explicar a produção de incitações discretas que mobilizam o psicanalista. Em todo caso, ela não é equivalente a uma outra suposição, explícita ou implícita, segundo a qual a criança buscaria um interlocutor para exprimir seus desejos ou seus temores. Imaginar que uma criança tenha o desejo de falar e que somente o rigor de seu superego ou de seus precursores a impediria de fazê-lo, seria supor a existência de uma forma particular de equilíbrio entre a renúncia à satisfação imediata do desejo e o prazer do funcionamento secundário das palavras e dos investimentos ligados – equilíbrio que pode ser considerado uma meta de tratamento psicanalítico das crianças, mas não uma posição de partida. Justamente porque na infância prevalece o componente alucinatório primário é que o psicanalista pode ler, no jogo e no desenho, bem mais do que o sujeito pensou ter posto ali.

A criança, por sua vez, não emite, intencionalmente, nenhuma mensagem codificada e o psicanalista não tem de lhe mostrar alusivamente que sabe decifrar enigmas, cuja existência o jovem paciente ignora. É no transcurso do trabalho psicanalítico que a criança descobre o que tem para dizer e que isso pode entrar no seu “universo de discurso”. Concomitantemente, o não-dito, tanto as escansões como as falhas, tornam-se vetores de angústia ou ao menos de interrogação, o que, no melhor dos casos, redunda num interesse inesperado do sujeito pelo seu inconsciente, apesar de sua pouca idade.

É igualmente pouco plausível que a criança faça perguntas indiretas ao adulto. Sabe-se hoje que a educação sexual e a franqueza (muito relativa) dos adultos não simplificaram a vida das crianças. As teorias sexuais infantis conservaram todo o seu peso. As crianças não interrogam, elas sabem, e, se às vezes fazem perguntas, é para proceder a verificações de múltiplas implicações. “Voi che sapete”1 é uma exclamação de adolescente engajado.

No primeiro tempo de um encontro entre uma criança e um psicanalista a brincadeira com um carrinho ou o desenho de uma casa podem eventualmente ser utilizados como indícios espontâneos que possibilitam ao psicanalista construir um objeto de conhecimento, tal como um sinal clínico em medicina ou a forma de uma nuvem em meteorologia. A elaboração interpretativa tem por finalidade, entre outras, transformar esse indício em signo, isto é, em elemento de comunicação emitido por um para que o outro o receba.

Seqüências de jogo, brinquedos, partes de desenho constituem-se então em símbolos, remetendo às representações de coisa e às representações de palavra da criança. Essa simbolização repousa sobre uma figuração instável e a relação de significação estabelecida pelo psicanalista é sempre posta em questão. O diálogo oferecido pela interpretação só se mantém com a condição de ter como referente, não só a figuração inicial, mas também elementos da realidade psíquica do sujeito. A criança não aprende um novo sistema de codificação. Pode utilizar os mesmos suportes em sentidos múltiplos e representar os mesmos objetos com símbolos diferentes. Toda a arte e toda a dificuldade da psicanálise de criança residem na necessidade de acompanhar as flutuações da figuração e, também aqui, a comparação com a psicanálise dos sonhos vem à mente.

Comparar as produções da criança com as associações livres é um aforismo passadista. Há muito já se sabe que essas últimas, herdeiras diretas da hipnose e do método catártico, não são a única trama da análise típica. Embora possa acontecer de um paciente adulto ficar espantando com o que lhe vem à mente em sessão e que o desvia de seu caminho, essa experiência privilegiada é rara. A maioria das sessões pode estar ocupada por uma narração densa, por uma argumentação rigorosa ou por silêncios que não deixam espaço para o imprevisto. A surpresa pode então vir de uma intervenção do psicanalista, comentário breve, relacionando às vezes de modo inesperado dois fragmentos do discurso do paciente, ou interpretação mais em forma, explicando por que determinada coisa está sendo dita naquele momento. Psicanalista e paciente utilizam em princípio as mesmas palavras para designar as mesmas coisas, numa língua comum a ambos, os chistes e associações verbais pertencem ao paciente tanto quanto as palavras inesperadas do psicanalista. Seu arranjo diferente, o momento em que são pronunciadas, surpreendem o sujeito e lançam sobre seu discurso uma nova luz. Essas diferenças se inscrevem no processo psicanalítico. Inconsciente do paciente e contratransferência do psicanalista são os fatores dessa tensão particular e são o objeto propriamente dito da interpretação psicanalítica.

Esse modo de ver diferencia claramente certas tendências atuais da psicanálise de suas hipóteses iniciais. No começo, procurava-se encontrar a lembrança esquecida de acontecimentos realmente vividos. Na falta de rememoração, facilitada pela análise das resistências, a construção do psicanalista possibilitava reconstituir a verdade histórica; tal como o teria feito um arqueólogo ou um detetive. Em seguida, a ênfase foi posta na produção fantasmática e no papel do a posteriori. A marca de um acontecimento real traumático é identificada pelo investimento particular da fantasia e não apenas por sua existência. Essa posição modificou a teoria do tratamento psicanalítico. No começo, procurava-se fazer o paciente tomar consciência de que tinha vivido uma experiência circunstancial, cuja marca recalcada produzia os efeitos penosos. O trabalho analítico destinava-se então a fazê-lo reconhecer plenamente a verdade dessa descoberta, a tensão criada pelo trauma só podia desaparecer pela plena tomada de consciência da experiência recalcada. Contanto que esse princípio curativo fosse aceito, pouco importavam as diferenças entre o discurso do adulto e a brincadeira da criança, porque ambos possibilitavam reconstruir a história perdida e deixar as marcas mnêmicas abrirem um caminho natural para o sistema percepção-consciência/pré-consciente.

As concepções atuais sobre o funcionamento psíquico exigiram uma reavaliação do processo psicanalítico. O artigo de Freud (1937/1964),“Análise terminável e interminável” assinala de modo bastante claro o afastamento com relação a esse procedimento necessário. Qualquer que seja a importância das descobertas do paciente sobre seu psiquismo inconsciente, sobre sua história fantasmática e sobre a atualidade de sua sexualidade infantil, a maior parte da atividade mental está destinada a permanecer inconsciente e os conceitos de ego e de id são os dois termos de uma contradição que não podem desaparecer. A procura de um trauma que constitua o núcleo central da neurose ou da psicose perde atualidade, pois a atividade psíquica de hoje continua capaz – por um efeito de a posteriori – de atualizar as organizações mais antigas, tanto para criar formas novas como para recair na repetição. A finalidade do tratamento psicanalítico também evoluiu. Hoje, o que se busca é muito mais propiciar uma mudança nos modos de elaboração dos conflitos do que chegar à sua liquidação. O trabalho psicanalítico parte do encontro entre duas pessoas que falam de modo diferente das mesmas coisas, estando o interesse do psicanalista relativamente desligado do drama do paciente, ainda que moldado pela injunção transferencial. Não cabe ao clínico desempenhar um papel educativo, afora a obrigação de mostrar ao paciente que um outro modo de dizer as coisas lhe permite elaborar seus conflitos de maneira mais vantajosa. Nessa perspectiva, a diferença de estatuto entre as produções da criança e as palavras do adulto ganha um realce particular.

Primeira diferença evidente, a criança vê o psicanalista. Além disso, pode acontecer de ele se oferecer voluntariamente em espetáculo brincando com ela ou às vezes sozinho diante dela. Essa atividade insólita evoca mais o psicodrama que a habitual reserva da análise típica. Poderia passar por uma réplica atuada ao comportamento da criança que mostra que ela se mostra ou que ela se esconde – essa troca tornaria impossível qualquer elaboração psicanalítica. A experiência mostra que não é nada disso e são muitas as narrativas de psicanálises de crianças que militam nesse sentido. Falta ainda justificar essa afirmação, que pode parecer totalmente empírica.

Um primeiro argumento é predominantemente negativo. Até a pré-adolescência, geralmente não é possível se contentar com convidar um jovem paciente a falar ou a se exprimir brincando ou desenhando e, ao mesmo tempo, conservar uma atitude interessada mas discreta. A “neutralidade benevolente” costuma desencadear uma projeção negativa maciça, pois o olhar e a escuta do adulto realizam a mais intrusiva das inquisições, aquela a que a criança está habituada quando os pais abrem bruscamente a porta de seu quarto ou quando o professor se debruça sem tato sobre a carteira do aluno. Se o psicanalista não abandonasse a atitude habitual de adulto, o próprio enquadre do tratamento analítico seria incompreensível para a criança. A esmagadora desigualdade de papéis provoca uma inibição associativa, cujo efeito mais imediato é um recurso a passagens ao ato das mais desagradáveis. Muitos principiantes empolados conservam dolorosas lembranças disso.

Portanto, os psicanalistas brincam com as crianças, mesmo que isso pareça contradizer o aforismo segundo o qual não se deve “entrar no jogo do paciente”. Essa atitude surpreendente de fato restabelece o equilíbrio econômico do encontro. Contribui para tornar elaborável a situação de sedução criada pelo face a face e pela curiosidade do adulto. A exaltação narcisista da situação psicanalítica é recuperada nessa abordagem lúdica partilhada, utilizada pelos autores mais sérios das mais diversas tendências do movimento psicanalítico. Ainda assim, o espetáculo oferecido à criança é uma forma de comunicação verbal e não verbal que merece reflexão.

Desde suas primeiras comunicações sobre a nova técnica que preconizou para a análise de crianças, Melanie Klein descreveu o jogo de papéis de que participava. Esclareceu que brincava seguindo as diretivas dadas pela criança, limitando-se estritamente a suas indicações. Com algumas crianças, essa é a única atitude possível durante períodos mais ou menos longos. Elas não suportam que o analista se afaste nem sequer um milímetro do que prescreveram. Essa exigência é efeito de um sólido processo defensivo: tudo o que vem da imaginação do psicanalista adquire o sentido de uma insuportável sedução. Submeter-se passivamente ao papel prescrito pela criança a tranqüiliza, embora ao mesmo tempo a confirme na posição inicial, ficando o analista com toda a carga da força libidinal e agressiva projetada sobre ele pela criança. Sempre que se possa agir de outro modo, limitar-se estritamente ao papel imposto seria “entrar demais no jogo”. Por sorte, geralmente é possível instaurar uma maior flexibilidade, e muitos psicanalistas de crianças fazem uso do jogo de papéis para introduzir o que, numa análise de adulto, seria uma observação ou um paralelo. Por vezes, trata-se de uma intervenção que pode ser o primeiro tempo de uma verdadeira interpretação, embora a linguagem dramática utilizada seja bastante particular. Lembremos de Winnicott (1980) rolando no chão e gritando, diante da pequena Piggle: “Sou o bebê Winnicott e quero todos os brinquedos só para mim”. A menininha ficou muito interessada nesse estranho discurso, o que reforçou bastante seu investimento positivo em Winnicott, já bem preparado pelos pais. Para Piggle, apesar de sua pouca idade, ficou imediatamente evidente que aquele senhor sério estava brincando, e ela certamente ficou muito mexida com o talento dele para brincar como uma criança brinca e, ao mesmo tempo, para representar um bebê com sua brincadeira. Isto posto, o conteúdo desse discurso não realista (um velho não é um bebê e um bebê não fala) deve ter provocado um duplo efeito, muitas vezes encontrado nessas circunstâncias. De uma maneira obscura, Piggle provavelmente se reconheceu nesse movimento de inveja, ao passo que de maneira mais clara a intervenção lúdica de Winnicott permitiu-lhe continuar acreditando que ela jamais teria ousado pensar coisas assim. Mostrou-lhe também que se podia brincar com o trágico. A brincadeira de Winnicott provocou um alargamento do campo associativo, sem que a criança se sentisse acusada, o que teria ocorrido se lhe tivessem falado diretamente de sua agressividade oral ou simplesmente se Winnicott tivesse representado diretamente o papel de Piggle. Esse movimento não pode ser descrito simplesmente em termos de identificação primária. Não se trata de identificação projetiva. Brincando assim, o psicanalista não se torna inimigo da criança (coisa que acontece facilmente quando ele pronuncia palavras sérias ou quando se cala) e nem por isso a criança se sente inocente. Seu interesse pelo desejo expresso se desenvolve à medida que é evidenciado, com certo distanciamento característico do jogo na infância e em todas as atividades humanas. A emoção e o medo da criança perante o psicanalista são de fato efeito do processo imediato de identificação projetiva – o fato de que represente diante da criança um dos termos desse processo naturalmente não suprime a angústia persecutória, mas permite que exista no mesmo momento com um de seus termos isolado e deslocado. Se o doutor pode brincar de ser um bebê que expressa simultaneamente a invasão e o ódio contra o invasor – pois era efetivamente essa a polissemia de “quero todos os brinquedos para mim” –, então a criança pode ser o doutor. Para além da brincadeira, um movimento de identificação secundária pode contradizer a identificação projetiva. Para serem eficazes, todos os processos projetivos pressupõem uma barreira estanque entre o dentro e o fora, os agressores ficando fora e o herói com seu tesouro, dentro. O fato de o temível doutor desempenhar o papel de um bebê que pode exprimir tal desejo pode tornar por um momento inútil essa guarda diante da barreira eu-não eu.

Provavelmente, esse é também um aspecto particular da relação da criança com certas formas de jogo, com a representação teatral e de modo mais geral com o texto escrito. Se, por um lado, o jovem leitor pode experimentar o que há de comum entre os heróis e ele, esse movimento de identificação, que interessa de modo desigual seu ego, vetor de desejos, e seu ideal do ego, está coberto por uma cláusula de renegação que possibilita certa estratégia com relação ao superego: “que sorte e que pena que esse desejo não era meu”. No encontro literário, a criança pára aí, e esse duplo movimento ocupa um lugar no conjunto das transformações dos representantes pulsionais na fase de latência. No tratamento psicanalítico da criança, é o primeiro tempo de um processo de denegação, cujos desdobramentos possibilitam novas descobertas.

***

Outras particularidades da comunicação durante tratamentos psicanalíticos de crianças aparentemente são de ordem totalmente diferente, embora também se situem no campo do espetáculo.

Numa análise típica, nenhuma baliza material é incorporada ao desenrolar do processo analítico. Não se supõe que nem o psicanalista nem o paciente tomem notas. Pode ocorrer de o clínico infringir essa regra tendo em vista um trabalho científico, mas jamais fica tentado a consultar esses documentos, antes ou depois de uma sessão, para estar mais a par do que está acontecendo ou para entender melhor a evolução geral do tratamento. A prova material que ele mesmo teria fabricado não poderia passar de uma redução, uma opção momentânea e arbitrária entre figura e fundo. Constituiria uma escolha que inevitavelmente perturbaria o destino de suas próprias lembranças deixadas em latência. Alguns pacientes anotam seus sonhos ao acordar, o que não facilita o trabalho psicanalítico. Essa é uma ação que tem por finalidade remediar a amnésia do sonho e que fracassa nesse projeto. O relato do sonho relido antes da sessão é mais abundante que os fragmentos que voltam naturalmente no fluxo associativo, é muitas vezes cheio de pormenores e inabordável, além de ter perdido a maior parte de seu efeito mobilizador sobre o psiquismo. Pode ser objeto de um comentário do paciente, mas raramente provoca o ressurgimento de um pensamento latente ou de uma representação esquecida. A amnésia das representações de palavra foi camuflada pela escrita, mas o resto ficou tão opaco, que é como se o sonho tivesse mesmo sido esquecido. De todo modo, a preciosa associação da lembrança de sonho que volta durante uma sessão é radicalmente evitada por esse modo de agir.

Em psicanálise de crianças, contudo, até a pré-adolescência, criança e psicanalista se vêem confrontados, sessão após sessão, com as marcas mnêmicas do que se desenrola e do que antecedeu. Aquilo que em psicanálise de adultos fica ao sabor da rememoração e do esquecimento de ambos os protagonistas é relançado, ritmado, às vezes reestruturado pela persistência de provas materiais que adquiriram existência própria, relativamente independente de quem as criou. Esses vestígios remetem um e outro a suas próprias associações, num ritmo que não é obrigatoriamente o deles. Podem estar secundariamente sobreinvestidos, perseguir a criança ou, ao contrário, satisfazer seu narcisismo. Provavelmente é essa discordância no tempo e num espaço não metafórico que introduz uma das mais significativas diferenças entre psicanálise de adulto e psicanálise de criança.

Desde os primeiros escritos técnicos de Melanie Klein, concorda-se que se deve apresentar às crianças pequenas brinquedos bastante variados e material menos diretamente figurativo, como água, areia, massa de modelar, materiais de construção, além de diversos instrumentos para desenhar e colorir. Pôr à disposição da criança um material atraente não cria necessariamente uma situação de sedução, que tornaria qualquer trabalho psicanalítico impossível. Ao tornar possível para a criança instalar-se na sala de tratamento e diante do psicanalista, não se faz mais que contribuir na procura de um equilíbrio entre a angústia e o narcisismo, comparável ao que provocam num paciente adulto a escuta e a atenção do psicanalista. Nesse caso, contudo, o equilíbrio é frágil. O material oferecido à criança tem de ser relativamente sóbrio e da mesma ordem dos brinquedos e do material que lhe são familiares.

Surgem então duas dificuldades. Em primeiro lugar, embora o material seja relativamente estável e volte a ser encontrado sessão após sessão (suporte exterior para a memória que sempre suscita problemas), ele nem por isso é inalterável. Os brinquedos quebram, os lápis gastam, massa de modelar e pastilhas de aquarela adotam tons imprevistos e irreversíveis. Trocá-los é mais divertido do que deixar a destruição se operar, mas cada uma dessas opções pode estar prenhe de sentido, tanto para a criança como para o psicanalista. Em segundo lugar, a materialidade dos meios de expressão introduz violentamente a presença das outras crianças. Existem duas maneiras possíveis de proceder. Quando se é muito bem organizado, cada criança tem sua caixa ou sua gaveta, caso este em que fica muito difícil não lhe expor, artificialmente, as provas materiais da presença das outras crianças. Provavelmente, não é uma imposição problemática para quem pensa de antemão que o essencial do tratamento consiste em interpretar o ódio e a inveja relativos aos bebês contidos dentro da mãe, mas tais sugestões já não são utilizadas desde a análise de Dora e tornam a transferência pouco elaborável. Quando não está tão bem equipado, o psicanalista dispõe de um único material, o seu, que ele põe à disposição de cada criança. Surge então o problema dos rastros deixados pelos outros e das destruições que eles possam ter cometido, o que dá a cada vez um sentido diferente para a eventual troca do material.

De todo modo, a utilização dos brinquedos suscita sempre a questão do pertencimento. São de propriedade de quem: do analista, da criança ou de terceiros? A noção de espaço ou de objeto transicional é muitas vezes usada aqui de forma discutível, pois não se pode confundir o objeto (no sentido da teoria psicanalítica) e a coisa. O pertencimento amiúde flutuante, amiúde impossível de apreender, introduz um nível particular de significações, distinto do valor simbólico do próprio brinquedo e dos papéis a ele atribuídos durante a brincadeira.

O desenho feito em sessão é mais simples de estudar, pois não suscita essas dificuldades conexas senão num segundo momento, quando a criança decide levar ou deixar o desenho, oferecê-lo ao psicanalista ou a outra pessoa. A criança e o psicanalista vêem-se então confrontados com o que se constrói diante deles, quer a criança seja seu único autor, quer o analista participe de sua construção, o que é representado em forma extrema no squiggle de Winnicott. O fato de o paciente estar em presença do que produziu intervém diretamente na seqüência dessa produção e é o que gostaria de ilustrar com um exemplo clínico banal.

Paul é uma criança de dez anos, inteligente e bem adaptado na escola, que me foi trazido pela mãe porque apresenta tiques desde os seis anos. Esses tiques – particularmente movimentos de cabeça – são bastante discretos e não aparecem durante a consulta, mas a mãe, atenta e com uma boa informação sobre psicologia infantil, começa a se preocupar porque eles persistem e ela se pergunta se isso não vai incomodá-lo mais tarde. Nada de muito preocupante no contexto familiar, a não ser a angústia da mãe diante do sintoma do filho, angústia que, durante a entrevista, revela ser mais intensa do que parecera de início. O pai se interessa menos pela psicologia infantil que a mãe. Eles manifestamente não estão de acordo sobre esse ponto, e talvez sobre outros, mas tudo isso aparentemente não transborda para o quadro da vida familiar de cada um deles.

Paul diz que seus tiques não o incomodam. Quem fica perturbada com isso é sua mãe. Ele é de fácil contato, um pouco reservado. Não está nem triste, nem inquieto. Depois de um tempo bastante longo de uma conversa muito controlada e um tanto inexpressiva, ele se anima e fala de seus sonhos. Lembra de um pesadelo repetitivo que tinha quando era pequeno. Sonhava com um diabo que queria pegá-lo e então acordava com medo. Agora não tem mais pesadelos, “porque dorme sempre com seu urso”. Essa será a única nota diretamente significativa da entrevista, enquanto esta se desenrolar num modo verbal.

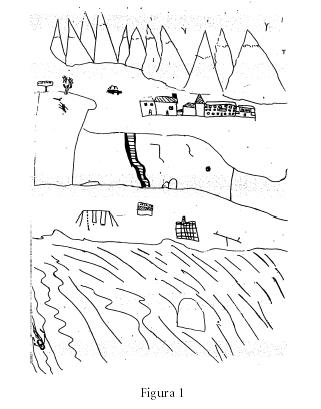

Quando o convido a desenhar, decide fazer uma cidade (Fig. 1). Desenha de modo cuidadoso e ao mesmo tempo bastante convencional. Uma igreja e, à direita da igreja, duas casas. Em seguida, desenha no alto uma série de picos de montanhas, com um pequeno traço horizontal perto do cume, que figura em cada uma os limites das neves eternas, sem que a base das montanhas seja indicada. Finalmente, debaixo da cidade, faz dois traços sinuosos bastante afastados um do outro e me explica que é uma falésia. Pára então de desenhar e nós dois contemplamos o desenho. Noto claramente duas particularidades durante essa pausa. Primeiro, tenho a sensação de que ele não representou uma cidade tal como poderia tê-la imaginado ou em função de uma lembrança mais ou menos modificada. É um desenho de desenho de cidade. O mesmo pode ser dito das montanhas, que evocam mais uma propaganda de chocolate ao leite ou de água mineral do que uma lembrança de férias na montanha. Esse distanciamento é freqüente na fase de latência, pois a figuração indireta permite um novo uso das formações reativas vinculadas ao recalque dos derivados pulsionais pré-genitais. Diante de um desenho desse tipo, é legítimo se perguntar sobre o destino posterior dessa atividade do ego: defesas de caráter produtivo, capazes de apoiar as pulsões genitais quando elas se atualizarem na adolescência, ou primeiro tempo da organização de uma neurose obsessiva. Num garoto com tiques discretos e que dorme com seu urso sem ficar incomodado com o lado infantil desse rito, a questão é válida.

Outro aspecto do desenho também manifesto nesse momento da sessão era que as três partes que o compunham estavam separadas entre si por um espaço: nada ligava a “cidade” à “falésia” de baixo nem às “montanhas” do alto. Passado um tempo de silêncio, digo-lhe algo a esse respeito, mostrando-lhe os vazios. Tenho então a impressão de que ambos tínhamos estado sensíveis para aquilo a que nos remetia a utilização do espaço no desenho. Mal terminei de falar e ele se pôs novamente a desenhar, precisamente preenchendo os vazios. Começa pelo alto, indicando com um risco bem traçado a base das montanhas e desenhando pássaros entre os cumes. Depois, passa a se ocupar da parte de baixo do desenho. Uma praia, o mar, brincadeiras de crianças, a barraca de um vendedor de sorvetes, cabines de banho. No mar, um rochedo e um homem num bote de borracha. Por fim, aproxima-se da parte mediana do desenho, e o tom muda um pouco. Trata-se, na verdade, de pôr em comunicação os andares de sua construção. Representa uma escada para descer da falésia, para ir da cidade à praia. É preciso uma balaustrada bem forte para que não se possa cair, e seu traço fica mais grosso, o que contrasta com o caráter fino do resto. Um novo silêncio e Paul olha novamente para seu desenho. Estará mais tenso do que antes? Acho que sim, mas talvez seja porque estou um pouco impressionado com a violência do traço que representa a rampa “para impedir que se caia”. Retoma as canetas e, à esquerda, desenha um buraco preto, bem pequeno, mas tão escuro quanto a balaustrada. É uma gruta na falésia. Na extremidade direita do desenho, perto do alto da falésia, traça umas cruzinhas cujo sentido me escapa. Diz-me então que é uma pedra que está caindo. Em função da tensão que percebi, pergunto-lhe maquinalmente “em cima de quem?”.“De ninguém”,me diz ele de imediato.Depois,passado um tempo de silêncio, “foi um senhor que fez ela cair, ele se aproximou demais da falésia, queria ver o que estava acontecendo em baixo.” Desenha então o senhor e, atrás dele, tracinhos indicando um movimento rápido. “Ele também cai.” Completa o desenho com o carro do senhor, depois, à esquerda da cidade, um hotel e a prefeitura. Não faz nenhum comentário. Tenho, no entanto, a sensação de que a cidade ficou mais viva e que há agora uma lembrança de férias presente, com uma referência à fantasia de cena primitiva. A prefeitura é o ponto de partida de uma associação imediata, na forma do desenho de um cartaz com a inscrição “Perigo”. Decide, então, que acabou o desenho, senta de novo e não olha mais para o quadro.

Assim, num sólido continuum defensivo, apareceram duas emergências agressivas, que, por um momento, provocaram um movimento mais vivo. Se ambas refletiam a tensão provocada pelo encontro comigo, importuno e curioso, referiam-se também a experiências anteriores, neurose infantil e angústias mais arcaicas. A figura do diabo e a queda do senhor não têm, contudo, o mesmo estatuto.

A lembrança do sonho retorna como numa sessão de psicanálise de adulto. O desenrolar do primeiro tempo provocou certa inquietação e também uma satisfação muito relativa: eu faço ele pensar no diabo de seu sonho. O medo que tem de mim está provavelmente no mesmo registro da angústia latente que antigamente provocava o sonho. Seu desejo de me contar essa lembrança é ao mesmo tempo a manifestação de certo investimento libidinal. Como a criança, na situação em que Paul se encontrava, não entrega seus pensamentos conscientes, pois não lhe parecem pertencer ao que seja dizível, o estudo dos pensamentos latentes é difícil. A demarcação entre o que faz parte do préconsciente e o que é consciente, mas não pode ser dito, não é evidente na descontinuidade do discurso. Paul certamente não tem consciência do percurso que culmina na evocação do sonho. O desenho nos introduz num sistema de comunicação diferente.

Em primeiro lugar, sua realização possibilita à criança recuperar certa calma – o que é comum observar. Assiste-se por certo à opção por um novo tratamento dos afetos, sem que seja possível encerrar a significação desse processo numa fórmula simples. Geralmente, a tensão interna das crianças e a excitação da situação analítica levam-nas a imaginar e a representar cenas de violência, mas a morte dos personagens e a crueldade das histórias aparentemente não mobilizam nem afetos desagradáveis, nem angústia. Trata-se de um processo de elaboração totalmente diferente da formação dos pesadelos, apesar da semelhança dos temas. Em crianças muito angustiadas, vê-se aparecer durante a execução do desenho certa excitação, que provoca a aceleração das batalhas e dos horrores da guerra com uma sobrecarga gráfica às vezes impressionante, mas essa descarga emocional é geralmente canalizada e fica limitada ao contexto espaço-temporal do desenho. Desse ponto de vista, o jogo, e mais ainda o desenho, são investidos tal como os pensamentos fortuitos que podem aparecer durante uma psicanálise de adulto: “Não sei por que, mas vem à minha cabeça que eu poderia dizer isso, embora não ache isso realmente.” Pensamentos ligados a uma pequena quantidade de afetos, suficiente para excitar a curiosidade do paciente e fraca o bastante para lhe possibilitar, passada a surpresa, lançar um olhar sobre a parte mais inconsciente de seu psiquismo.

Paul não fugiu à regra. A balaustrada, destinada a impedir de cair, fora sobrecarregada, mas a queda do senhor tinha sido representada com certo divertimento. a discretíssima excitação foi rapidamente controlada pelo desenho da prefeitura e do cartaz, episódio final anunciando que o desenho estava terminado.

Em segundo lugar, a criança e o psicanalista assistem, ambos, à criação de um desenho, novo objeto material que se apresenta diante deles com sua inércia própria e diante do qual cada um tem de se posicionar. Já não encontramos aqui os diferentes tempos do sonho no tratamento psicanalítico – atividade psíquica do sono, lembrança ao despertar, esquecimentos e rememorações, retorno da lembrança durante a sessão e desejo de contar para o analista. A criança desenha para já não ter de pensar e de falar e às vezes é ela quem mais se surpreende com o que produziu e que já não pode ser apagado pela amnésia. Quando o processo psicanalítico começa, essa situação é modificada pelo trabalho interpretativo e o desenho e a brincadeira perdem sua inocência.

Paul tinha se posto a executar diante de mim um desenho de desenho. Talvez tentasse assim não pensar mais no seu pesadelo de antigamente, nem na confidência que acabara de me fazer sobre seu urso. Manifestamente, nenhuma representação de lembrança ou de desejo devia imiscuir-se nesse trabalho meticuloso. A criança e o psicanalista viram-se confrontados com o indício em negativo do trabalho de recalque. O desenho rígido e os espaços intermediários, falhas no desenho, tornaram-se inquietantes para os dois. Esse efeito desagradável nos reuniu, embora o desenho tendesse para a desunião. Minha intervenção, meio atabalhoada, mostrou-lhe que nós dois estávamos embaraçados diante desse dispositivo, cada qual a seu modo. Essa comunidade de afeto possibilitou-lhe enfrentar o que provocava o vazio de representação. Desenvolveu uma determinada tática, fechando a base das montanhas e povoando o céu de pássaros, desenhando em seguida a praia e seus jogos, o mar, um rochedo, uma gruta, sem outro personagem humano além de um homem num bote. Por fim, reuniu o espaço da cidade com o espaço da praia, e a queda, sob suas diferentes formas, torna-se o modo essencial dessa reunião dos dois elementos primitivamente separados, nova expressão da fantasia inconsciente de cena primitiva.

As crianças atendidas em tratamento psicanalítico exprimem com freqüência o desejo de rever todos os desenhos que fizeram desde o começo de seu tratamento, e olham-nos então com manifesto interesse. Verificam assim que o psicanalista guardou tudo. Um paciente adulto pode, no começo, se espantar com a memória de seu psicanalista; o fato de ele se lembrar mostra em primeiro lugar a constância de seu interesse. Ele não ter esquecido quer dizer que não destruiu o dom do paciente, com todas as conotações relativas ao sadismo oral e à identificação projetiva. O fato de algumas crianças precisarem de um suporte material para verificar a constância do investimento libidinal não é indiferente, porque essa necessidade de apoio é sinal de certa insuficiência da mentalização. Outras crianças, após um longo tratamento, folheiam longamente seus desenhos dos anos anteriores, reconstituindo assim para si uma história de sua análise, satisfeitas de reencontrar tudo e de estar hoje tão diferentes de antes.

***

Acabamos de ver a criança espectadora de sua própria criação e o psicanalista utilizando a diferença entre o que está fixado e a fluidez associativa para elaborar sua representação do pré-consciente da criança. A persistência do vazio lhe deu um sentido, ao passo que no discurso do adulto em análise o pensamento latente que fornece a chave pode só aparecer depois de muitas sessões, pois as rupturas nem sempre são evidentes no momento em que se produzem. A perlaboração no trabalho analítico com a criança tem de se adaptar a essa coexistência num mesmo tempo daquilo que, no adulto, só é compreensível se for respeitado o que Lacan chamou outrora de “o tempo para compreender”.

No seu comércio com a língua escrita, a criança está familiarizada com esse discurso tomado na simultaneidade diacrônica. No desenvolvimento que virá a seguir, a língua escrita estará associada a uma forma particular de língua oral, que é a língua da narrativa.

Hoje se sabe que na nossa civilização a criança está em contato com o escrito a partir do momento em que olha à sua volta. Não insistamos nas hipóteses que ela constrói sobre a significação das inscrições de que está rodeada (cf. os trabalhos de Emília Ferreiro), lembremos apenas que ela sabe que isso quer dizer alguma coisa, que esse discurso não é muito importante para ela e que ele não muda. O acesso à linguagem-narrativa, que precede necessariamente a prática da escrita, constitui um grau a mais na relativa gratuidade e na constância. Quer se trate da narrativa da criança ou daquela que ela escuta,2 o enunciado nunca é tomado na urgência da situação, o que o diferencia da injunção, da expressão do desejo do objeto ausente ou do afeto imediato, e até do comentário da ação em curso. Dizer o que aconteceu em outro lugar e num outro momento, ou exclusivamente na realidade fantasmática, implica um relativo desligamento da necessidade imediata. Em contrapartida, como bem desenvolveu L. Prieto (1975), é também dizer que estamos dizendo algo, ou seja, mostrar que estamos presentes numa certa atitude perante o interlocutor. Dizer que estamos dizendo é um modo de agir sobre o outro, seja o que for que tenhamos para dizer. É preciso antes ter exercido a possibilidade de estar só perante a mãe, o que é um primeiro modo de lhe exprimir presença e separação.

A história contada à criança na hora de dormir, antes de ela poder se retirar, estar na solidão da noite e adormecer, cumpre bem essa dupla função. O pai ou a mãe que contam uma história indicam que estão presentes, que, naquele momento, estão interessados apenas no filho. Contar é tão importante quanto o conteúdo da narrativa. Aliás, basta fazer a contra-experiência e ver o que acontece nos maternais e nas bibliotecas infantis. A passagem dos pais para outros narradores, da situação individual para a leitura para um grupo não é fácil de fazer, tenha a criança tido ou não a experiência da história contada na intimidade. Uns e outros têm muitas vezes de elaborar estratégias complicadas, manter certa distância ou ficar bem juntinho, fazer de conta que não está ouvindo ou devorar o adulto com os olhos.

A atitude da criança em relação ao conteúdo da história não é menos significativa. Para que a criança possa se separar fisicamente dos pais, para que possa guardar deles uma representação não angustiante, um deles tem de lhe contar uma história que não trate diretamente de nenhum dos protagonistas dessas despedidas. Pode-se supor que exista um relação mediata sutil entre a narrativa – cuja aparente gratuidade é a regra – e a angústia de morte que é ativada cada vez que a luz se apaga, que os ruídos se afastam e que é preciso se perder no sono. Encontramos então certa analogia com o investimento fracionado do brincar da criança na situação de sedução em que o encontro com um psicanalista a põe. A situação só se inverte: a saída do pai ou da mãe é substituída pela intrusão de um estranho e a criança tem de ser ativa em análise ao passo que ao deitar tem de aceitar se entregar à relativa passividade do sono.

Raras são as crianças que pedem a cada noite uma nova história, e estas provavelmente são estimuladas nesse sentido pela imaginação e pelo dom de contador do pai ou da mãe. Em geral, a criança quer voltar a ouvir uma história que já escutou. É quando aparece a exigência de que nada, nem as palavras nem a ordem da história, que nada no tom do contador mude. A narrativa tem de ser a cada vez idêntica a si mesma, ela se torna um objeto familiar cuja constância lembra uma das qualidades do objeto transicional de Winnicott (1969). Desse ponto de vista, a história contada prefigura o livro, e em momentos diferentes de sua vida a criança faz deles um mesmo uso. A história repetida, sejam quais forem suas peripécias, tem um fim conhecido de antemão, e se algo viesse a mudar, não haveria mais certeza sobre o destino dos heróis A imortalidade deles – garantida pela repetição – não estaria mais assegurada.

Quando a criança se torna leitora, maneira última de mostrar aos pais que ela pode prescindir deles carregando consigo seus substitutos, ocorre de certas passagens de um livro familiar lhe meterem medo e ela evita cuidadosamente essas passagens. A constância do dispositivo fornece à criança deliciosas referências, e a disposição tipográfica reforça as garantias oferecidas pela estrutura da narrativa.

Os contos maravilhosos têm um lugar privilegiado na transformação da língua-narrativa em língua escrita. So-mente crianças privilegiadas têm pais que lhes lêem histórias e por muito tempo se pensou que essa desigualdade de destino se tornava rapidamente irreversível. Hoje se sabe, pela prática da escola maternal e das bibliotecas infantis, que muitíssimas crianças, provenientes de meios muito diversos, podem se apaixonar por essas histórias, embora elas pareçam tão estranhas à sua vida diária. É fácil constatar que crianças originárias da África ou das Antilhas apaixonam-se tanto quanto os pequenos europeus por contos alemães redigidos pelos irmãos Grimm ou pelas histórias de Baba Yaga. As crianças das favelas sentem-se igualmente atraídas por essa literatura, com a condição de que tenham contato com ela.

Uma primeira explicação leva diretamente à função literária tal como foi percebida a propósito do “espetáculo” da sessão de psicanálise de criança. Os contos maravilhosos são, como já notou Marthe Robert, histórias familiares, feitas para que possa ser expressa a ambivalência habitualmente oculta. Quer o aspecto ameaçador e detestado da mãe seja exposto, muitas vezes fazendo ela morrer no parto (o que, de resto, era norma no século passado) e substituindo-a por uma madrasta muito má ou bruxa – à qual se opõe um personagem benéfico protetor, fada boa, madrinha, tia, ou um dispositivo mais simbólico como as três crianças que são a contrapartida benéfica das três damas da noite –, quer o pai mande o filho correr o mundo para mostrar seu valor, pondo em risco a sua vida, ou é substituído em seu papel fecundante por uma árvore maravilhosa que ressuscita o herói (conto “A amoreira”),3 tudo isso remete claramente às fantasias inconscientes dos pequenos leitores, às angústias pré-genitais e às diversas formas do complexo de Édipo. É fácil imaginar que qualquer um se reconhece nelas o suficiente para se interessar, mas que as transposições e a simbólica utilizada fornecem ao leitor meios defensivos, mecanismos suficientes para que não se sinta agredido por uma representação selvagem de seus desejos recalcados.

Numa instituição que trata algumas horas por dia de crianças em grande dificuldade, pareceu interessante comparar os textos cuja leitura elas pedem com freqüência na biblioteca e aqueles que elas mesmas propõem oralmente em sessões de jogo dramático em pequeno grupo. Estes são anotados cuidadosamente pela terapeuta que coordena esses jogos, o que, aos olhos das crianças, lhes confere secundariamente um valor de crônica de sua própria história. Apesar dessa consagração secundária pela escrita, as histórias propostas por cada uma das crianças nunca são estruturadas e em geral causam uma impressão desagradável nas outras, que só aceitam o jogo proposto por solidariedade ou por enfado. O fim previsto é pouco otimista e, tão logo o jogo começa, ele se torna repetitivo e interminável. A angústia de separação ou de morte de uns e outros os leva a imaginar reviravoltas – chegada de reforços, fuga de prisão, ressurreição dos mortos, mudança de lado de uns e outros – que eliminam qualquer coerência do drama para que, sobretudo, ele não tenha uma conclusão.

Em contrapartida, na biblioteca, essas mesmas crianças pedem, pedem e pedem contos, isto é, narrativas completamente estruturadas, em que nada fica entregue ao acaso e em que a exposição da situação inicial, os desenvolvimentos e a conclusão têm um rigor lógico impressionante. Desde os trabalhos de V. Propp (1967) sobre a morfologia do conto russo, sabe-se que essas estruturas rigorosas correspondem a uma linguagem que utiliza um número restrito de elementos, que participam de combinações elas mesmas pouco numerosas.

Como explicar essa diferença entre o que essas crianças podem produzir – narrativas mal estruturadas, que muitas vezes exprimem o sofrimento da criança e angustiam as outras – e o que gostam de receber – textos em que a angústia é desenvolvida numa construção feita de representações ligadas e pouco investida? Uma criança propõe a história de um homem que está sozinho, num parque público, e que não conhece ninguém.“Não presta”,dizem violentamente as outras. Esse tema da solidão da criança reaparece freqüentemente, e no começo está tão cru, tão pouco elaborado que angustia todo o mundo. Também é um tema dos contos – solidão do herói diante de uma madrasta assassina e um pai impotente, ou solidão de Tamino fugindo de um monstro. Mas o desenvolvimento prossegue, numa aparente ruptura da história que é sua continuação lógica, se admitirmos que, para além do autismo infantil precoce, a solidão é uma face da ambivalência em relação aos pais, primeira e última elaboração masoquista da fantasia narcisista primária. Aparece assim a casa dos anões de Branca de Neve, e no fundo da floresta há sempre uma outra casa que é a réplica da casa originária perdida. Aparece um personagem benevolente que dá um talismã, um objeto mágico – isqueiro, flauta, glockenspiel – que confere um poder misterioso contra a angústia ou que possibilita cobrir uma fuga salvadora, como em Baba Yaga. A ausência fica povoada de presenças contraditórias que, depois de peripécias bem ordenadas, torna possível reencontrar o paraíso perdido, a casa da verdadeira mãe, e, ao contrário do jogo da criança, a história tem um fim. Mas a constância da história e a concretude do livro é o que possibilita que o fim não seja uma morte. O príncipe leva Branca de Neve para a casa do rei e o desejo incestuoso pode se realizar protegido por um discreto deslocamento. Depois que Baba Yaga é derrotada e a madrasta desmascarada, a menina pode viver com o pai dias felizes. A volta à situação inicial, bem como o coro final da ópera do século XVIII, é o que possibilita o recomeço, a nova leitura, a nova representação.

A história contada, e mais ainda o livro, são imutáveis. Contudo, na sua própria forma, há em ambos espaço para uma boa dose de indeterminação, diretamente ligada à disposição do que é dito e do que não é dito, à disposição do explícito e do implícito. Há neles um dispositivo análogo aos espaços em branco do desenho de Paul. Marthe Robert, na introdução à sua tradução de uma coletânea de contos de Grimm, comenta sua temática edipiana freqüente e ressalta a maneira particular como são comumente tratados os pais. Embora desempenhem um papel essencial, às vezes são objeto tão-somente de alusões muito breves. São viúvos, voltam a se casar e, o resto do tempo, embora no centro da história, não se fala deles. O pai de Branca de Neve não tem nenhuma participação no prólogo – picada do dedo, gota de sangue na neve –, que representa simbolicamente a concepção da heroína. Depois que a rainha morre no parto, ele arruma outra mulher, papel essencial que garante a continuidade do casal edipiano. Em seguida, o rei aparece duas vezes: está escrito no caixão de vidro que Branca de Neve era filha de um rei e – como dissemos acima – ela é levada para o castelo do “rei, meu pai” pelo príncipe. O personagem paterno está no centro da ação, mas sobre ele é mantido silêncio. Cada leitor pode imaginar o que quiser, ou não representar nada sobre esse personagem central se suas disposições internas o levarem a deixar qualquer imagem paterna no campo pré-consciente. Quem tiver dúvidas sobre a validade de nossa hipótese sobre a não-figuração do pai na representação da concepção de Branca de Neve deve ler a outra versão de uma fecundação descrita com as mesmas palavras no conto da amoreira.

Nesta última história, encontra-se a mesma picada, a mesma gota de sangue na neve e a árvore maravilhosa parece fecundar a mãe. A continuação do conto é uma narrativa dupla, uma de pura alegria por parte da amoreira, a outra, a triste história resumida no famoso lamento. As crianças gostam dessa história, que os adultos geralmente acham horrível, pois são sensíveis a tudo o que não está dito mas está implícito sobre a supremacia de Eros sobre Tanatos. O que é silenciado no texto tem os mesmos efeitos dos espaços vazios do desenho de Paul que vimos há pouco. Os brancos opõem-se invariavelmente ao jogo das fantasias e das representações do leitor, às variações e modulações no tempo, da censura entre pré-consciente e consciente.

No entanto, é preciso que ninguém tente preencher os vazios com um excesso de encenação, que ninguém faça perguntas às crianças para verificar se elas entenderam bem. Não se deve confundir o texto informativo ou científico – que implica um único sentido e para o qual cada nuança do significado está marcada por uma diferença pertinente do significante – e aquele que dá possibilidade a cada um de imaginar ou associar, a seu modo e no seu tempo. Contudo, é muito raro encontrar cientistas criativos que não sejam particularmente sensíveis à poesia.

Na nossa época, por muito tempo foi de bom tom valorizar a criatividade da criança e desconfiar dos textos escritos por outros como sendo fatores de alienação. O apetite que as crianças têm por contos e muitas outras histórias imaginadas e estruturadas por outros obriga a não aderir completamente a esses lugares-comuns, apesar de eles veicularem uma crítica pertinente sobre o excesso de dogmatismo pedagógico. Desde os primeiros anos de vida, a criança necessita ter contato com esses jogos imaginários, que lhe possibilitam uma lenta elaboração de seus conflitos intrapsíquicos. Algumas não suportam brincar com essas narrativas. Aquelas para quem o contador, o narrador do livro ou seu autor são intrusos, contra os quais é preciso se defender e que não provocam nenhum movimento psíquico agradável, muitas vezes apresentam problemas psicopatológicos difíceis. Não devem ser confundidas com as crianças que nunca puderam ter contato com os textos escritos, primeiro porque ninguém teve tempo de brincar com elas dessas brincadeiras, depois porque não aprenderam a ler e escrever – o que era lógico, pois ignoravam o prazer que poderiam extrair disso – e foram humilhadas pelas conseqüências sociais dessa diferença.

Tradução: Claudia Berliner

Referências

Freud, S. (1964). Analysis terminable and interminable [Die endliche und die unendliche Analyse]. In S. Freud, The standard edition of the complete psychological works of Sigmund Freud (Vol. 23, pp.211-253). London: London Press. (Trabalho original publicado em 1937). [ Links ]

Klein, M. (1959). La psychanalyse des enfants (J.-B. Boulanger, Trad.). Paris: PUF. [ Links ]

Prieto, L. J. (1975). Pertinence et pratique. Paris: Éd. de Minuit. [ Links ]

Propp, V. (1967). Morphologie du conte (M. Derrida, Trad.). Paris: Seuil. [ Links ]

Winnicott, D. W. (1969). Objets transitionnels et phénomènes transitionnels, 1951. In D. D. Winnicott, De la pédiatrie à la psychanalyse (J. Kalmanovitch, Trad., pp. 109-125). Paris: Payot. (Trabalho original publicado em 1951). [ Links ]

Winnicott, D. W. (1980). La petite “Piggle” (J. Kalmanovitch, Trad.). Paris: Payot. [ Links ]

* Texto publicado originalmente no livro Les langages, de André Green, Paris: Les Belles Lettres, 1985.

** Psicanalista pela Sociedade Psicanalítica de Paris (1918-1998).

1 [N.T.] “Vocês que sabem o que é o amor”, ária das Bodas de Fígaro que um adolescente canta para duas mulheres mais velhas por ele desejadas.

2 [N.T.] No original, “daquela que a escuta”, o que consideramos ser um erro de revisão. Em francês, ambas as formulações são homófonas: de celui [récit] qui l’écoute/de celui [récit] qu’il écoute.

3 [N.T.] No original Von dem Machandelbaum (KHM047), esse conto dos irmãos Grimm também foi traduzido para o português com o título O junípero.